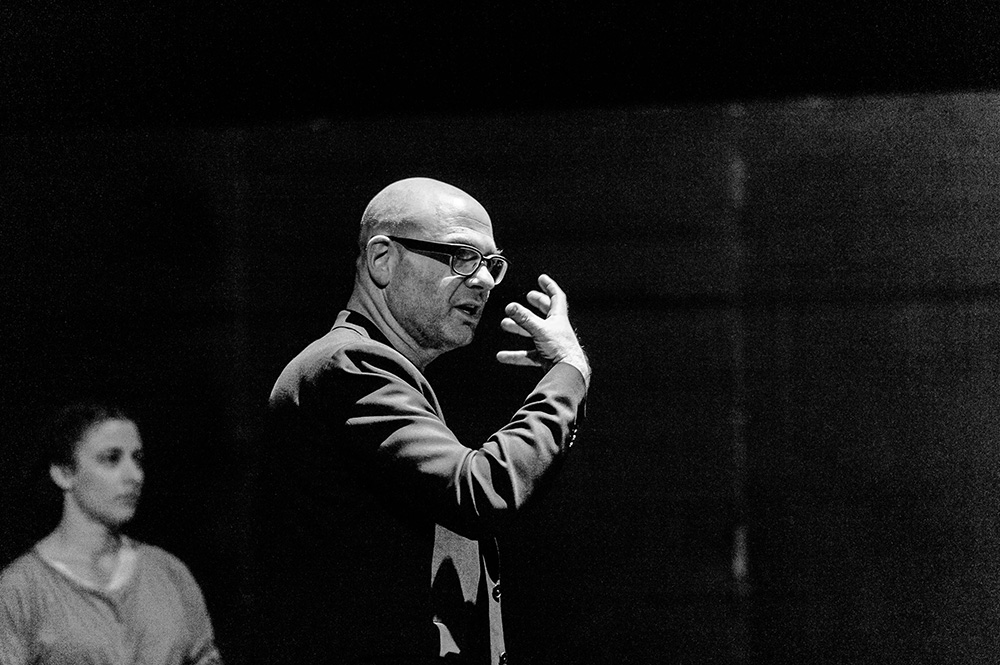

延續90年代法國「新舞蹈」(Nouvelle danse française)的創新實驗,夏瑪茲(Boris Charmatz)透過解構手法與跨界合作,顛覆了大家對編舞的認知.2009年,他以黑馬之姿入主雷恩國家舞蹈中心,成立「舞蹈博物館」,擴延編舞創作的實踐領域,建立了「無處不舞、與民共享」的文化典範。2年後,他的《孩子》(Enfant)震撼亞維儂藝術節,刷新了觀眾對身體的感知。近年來,他的作品遊走於歐美各大劇院、美術館、廢棄空間、露天廣場,重新定義舞蹈演出的可能。2022年,他承接碧娜.鮑許的未竟之業,試著帶領烏帕塔舞蹈劇場(Tanztheater Wuppertal)超越經典、開創未來.今年3月,他將於臺北表演藝術中心呈現兩齣新作《一萬種姿態》(10000 Gestures)與《半醒》(SOMNOLE).截然不同的舞風體現了他變幻莫測的創作風格。

波赫士.夏瑪茲《半醒》

2023/3/14~15 19:30

臺北表演藝術中心 大劇院

波赫士.夏瑪茲《一萬種姿態》

2023/3/17~18 19:30

臺北表演藝術中心 大劇院

Q:為何您選擇用「一萬種姿態」作為編舞主題?

A:《一萬種姿態》的最初概念是絕不重複任何動作,但這根本是不可能的任務.因為編舞充滿了各式各樣的姿態。於是,我開始思索:一種姿態如何形成與結束?怎麼確認它的獨特性,或者它如何從另一種姿態衍生?我的作品源自於這種問題意識。這些提問深藏在我的潛意識,如同一種內在的衝動,我必須透過層層探索,才能一步步解答所有疑問。

對我來說,沒有所謂「中性的姿態」,每一種姿態都顯現出個人身體的特色、行為舉止的特殊方式,蘊含著他們獨特的特質與氣味。

Q:您如何區分姿態衍生出的不同意涵?

A:《一萬種姿態》中,每個舞者約要發展400個姿態,就像是在同一個空間中忽隱忽現的幽靈獨舞.儘管他們的姿態看似毫無關聯或相互矛盾,但在彼此連結、照映、串接之下,整個舞台上形成無數個事件,充滿著各種細節。

我認為每一種姿態其實都富有多重含意,會讓人聯想到其他類似的動作:高舉雙手可能會讓人想到抓著捷運把杆、或是示威者的手勢。對我來說,每個姿態都潛藏著另一種、或多重行動的可能,就像是俄羅斯娃娃一樣.這種姿態內涵的豐富性讓我感到好奇,也是讓我想創作這齣作品的原因。

Q:在創作多元、繁複的《一萬種姿態》之後,為何您回歸簡約、純粹的風格,發展首支獨舞《半醒》?

A:從我擔任舞者以來,一直都在跳別人的獨舞,從來沒有編排單人舞的想法。疫情期間,在公衛禁令的規定下,我只能一個人獨自創作.我必須面對獨處的親密時光.這段時間對我來說就像是一種半夢半醒的狀態。在排練場中,我開始邊吹口哨、邊動作,沒有刻意選擇任何音樂,反而隨著腦海浮現的曲調律動:古典音樂、電影配樂、流行音樂等,幾乎都是我小時候在廣播裡聽到的音樂,這些旋律在我心中不斷地縈繞,就像是一幅幅不停變化的內在風景。

Q:為何您在《半醒》中選擇用口哨結合舞蹈?

A:面對壓力,我時常一個人邊吹口哨、邊工作,讓自己保持在輕鬆自若的狀態.我從6、7歲開始就有這樣的習慣。我童年的夢想就是組成一個由口哨演奏的樂團!

《半醒》中,我所哼唱的歌曲都是一些迴旋在我回憶深處的旋律。對我來說,吹口哨就像在時光的把杆上嘗試自己身體的各種可能,讓我可以探索內在,棲身在自我的世界。整個舞台沒有任何布景,只有一盞聚光燈、赤裸著上半身的我,就像沉浸在一種親密氛圍的庇護所、一個自體成形的開放空間。我邀請觀眾共享我的呼吸,一步步走進我的私密世界。