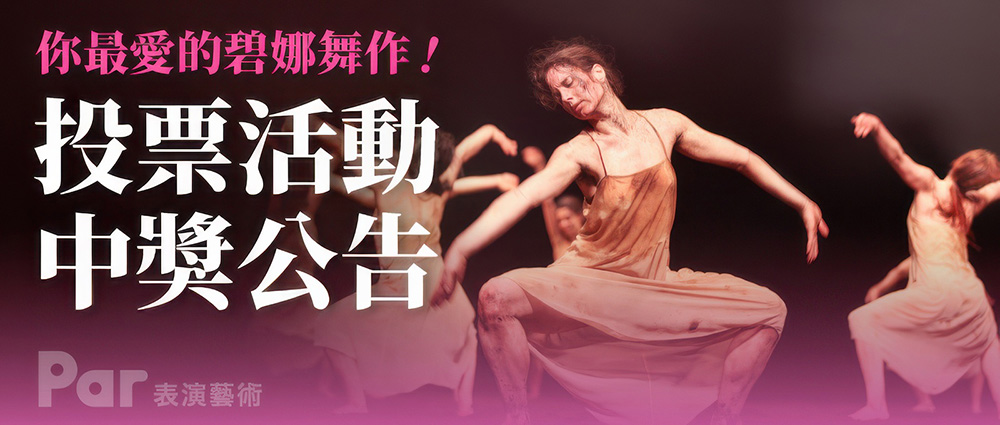

烏帕塔舞蹈劇場

-

四界看表演 Stage Viewer

四界看表演 Stage Viewer形式凌駕人性、舞蹈切割劇場

接任烏帕塔舞蹈劇場(Tanztheater Wuppertal)總監近周年,法國編舞家波赫士.夏瑪茲(Boris Charmatz)終於交出首份成績單《自由大教堂》(Liberté Cathédrale)(編按)。在概念編舞的影響下,這個風靡全球長達半世紀的舞團是否仍延續碧娜.鮑許(Pina Bausch)細膩雋永、深入淺出、以人為本的舞蹈劇場脈絡?新任總監是否能透過抽象、解構、有機、實驗的創作美學,開展出經典舞團的當代風貌? 為了繼往開來,只能改弦易轍 很少有人會把教堂與自由聯想在一起。教堂,作為宗教集會的場所,意味著莊嚴的氛圍、神聖的信仰、充滿規範和約束的儀式,甚至是西方文明發展的基石。相對於夏瑪茲過去舞作著稱的狂縱不羈、標新立異、不拘一格,這些嚴肅的象徵完全背道而馳。對編舞家來說,結合這兩種迥異的概念,正反映出烏帕塔舞蹈劇場新舊交替的當下處境:「過去教堂曾把舞蹈譴責為罪惡,如今自由的風氣卻映照出這種局限。這個舞團承載著無數傑作的歷史重量,今日它該何去何從?我認為要重獲自由,唯有另闢蹊徑,讓革新反過來滋養曾經擁有的一切。」(註1)夏瑪茲認為,若要突顯鮑許歷久彌新的價值,必須超越以她為名的經典框架,嘗試別出心裁的創作方式。 對夏瑪茲而言,教堂不只象徵著宗教或文化的不朽價值,它的希臘詞源ekklsia本義是公民集會,突顯出當下、現場、聚集的意涵,如同劇場。他想匯集不同的體態,讓舞動的群體建構出一種「沒有教堂屏蔽的神聖集會」(une glise sans glise):「我來自一個無神論的共產家庭。共產黨並非宗教,但它是一種帶領人實踐理想的信仰,擴延至藝術、行動、公開言論等不同領域()我對教堂充滿各式各樣的質疑。但它也是一種關懷人性的靜心之所。這座建築並沒有特殊的實用性,但它有嚴格的規範,也宣揚著對他人的信任,就像是愛,需要有規則、信念、對他人的尊重和一絲瘋狂。」(註2)

-

話題追蹤 Follow-ups

話題追蹤 Follow-ups在教堂中起舞 與城市空間對話

德國烏帕塔舞蹈劇場(Tanztheater Wuppertal Pina Bausch)自2009年失去了重要領袖編舞家碧娜.鮑許以來,一直在尋求新的方向。去年9月,法國藝術家波赫士.夏瑪茲(Boris Charmatz)接任為該舞團第5位藝術總監,標誌了一個新時代的開始。夏瑪茲是法國1990年代「新舞蹈」美學的繼承者,他曾帶領法國雷恩國家舞蹈中心(Centre chorgraphique national de Rennes),將其轉變為「舞蹈博物館」(Muse de laDanse),將舞蹈視為參與政治議題的社會雕塑,他挑戰了現代「擴延編舞」(expanded choreography)實踐,將作品於非傳統劇場場地呈現,並在倫敦泰特現代美術館和紐約現代美術館等地創作,對當代藝術的編舞轉向具有關鍵影響。 2022年,夏瑪茲接手了烏帕塔舞蹈劇場,並繼續推進他在2019年啟動的「陣地」(Terrain)計畫這個計畫是為烏帕塔舞蹈劇場開展法國和德國合作的項目,旨在探索「人體建築」(human architecture project)的概念,夏瑪茲試圖通過身體運動來建立可見性和彈性的建築結構,創造一個「編舞綠色空間」(choreographic green space),他希望能透過以動作和姿態為基礎的機構,來回應現代城市在氣候、城市規劃和社會設計等多方面的挑戰。 儘管風格迥異,但夏瑪茲和鮑許都看重舞者,認為舞者是在舞台上熱情地表現自己,而不僅僅是編舞的工具,他們也都注重打破第四堵牆,建立觀眾和表演者的關係。今年9月,夏瑪茲在烏帕塔近郊粗獷主義建築(Brutalist architecture)的Mariendom Neviges教堂,首演了與舞團合作的新作品《自由大教堂》(Libert Cathdrale),此作也陸續至里昂國際舞蹈雙年展等地巡迴演出。藉著到烏帕塔參訪的機會,筆者專訪了夏瑪茲,請他分享與烏帕塔舞蹈劇場合作的種種,及這次《自由大教堂》與其「陣地」計畫的連結。 Q:可否談談與舞團之間合作的關係,與如何協商碧娜.鮑許留下來的舞蹈遺產? A

-

藝號人物 People 烏帕塔舞蹈劇場總監

藝號人物 People 烏帕塔舞蹈劇場總監波赫士.夏瑪茲 在繁複與幽寂間 擴延編舞的無限可能

延續90年代法國「新舞蹈」(Nouvelle danse franaise)的創新實驗,夏瑪茲(Boris Charmatz)透過解構手法與跨界合作,顛覆了大家對編舞的認知.2009年,他以黑馬之姿入主雷恩國家舞蹈中心,成立「舞蹈博物館」,擴延編舞創作的實踐領域,建立了「無處不舞、與民共享」的文化典範。2年後,他的《孩子》(Enfant)震撼亞維儂藝術節,刷新了觀眾對身體的感知。近年來,他的作品遊走於歐美各大劇院、美術館、廢棄空間、露天廣場,重新定義舞蹈演出的可能。2022年,他承接碧娜.鮑許的未竟之業,試著帶領烏帕塔舞蹈劇場(Tanztheater Wuppertal)超越經典、開創未來.今年3月,他將於臺北表演藝術中心呈現兩齣新作《一萬種姿態》(10000 Gestures)與《半醒》(SOMNOLE).截然不同的舞風體現了他變幻莫測的創作風格。

-

碧娜.鮑許烏帕塔舞蹈劇場《自由大教堂》亞洲首演 藝術總監夏瑪茲挑戰觀眾認知

「歐洲舞蹈劇場教母」碧娜.鮑許帶領的「烏帕塔舞蹈劇場」(Tanztheater Wuppertal),2022年後與新任藝術總監波赫士.夏瑪茲(Boris Charmatz)及由其創辦的實驗性舞蹈組織「陣地」(terrain),攜手呈獻了一場風暴般的演出《自由大教堂》。作品結合了鐘聲、管風琴、合唱與舞蹈,展現了夏瑪茲對舞蹈的創新與探索。作為一座「沒有教堂的教堂」,此作呼應了藝術家對自由的追求,並以其前衛而富挑釁的方式,質疑社會規範和藝術界限。此作品將於3月21、22日在臺北表演藝術中心大劇院進行亞洲首演。

-

焦點人物

焦點人物波赫士.夏瑪茲:引領烏帕塔舞蹈劇場邁入新紀元

睽違5年,法國重量級編舞家波赫士.夏瑪茲(Boris Charmatz)將再度訪台,於本月帶來新作《一萬種姿態》(10000 gestures)與《半醒》(SOMNOLE)。近年來,擅長解構編舞語彙的他遊走於歐美各大劇院與美術館,備受注目。自2022年9月接手烏帕塔舞蹈劇場(Tanztheater Wuppertal)藝術總監以來,他能否承襲鮑許(Pina Bausch)的創新精神,發展出超越舞蹈劇場的表演型態,亦成歐陸舞蹈圈關注焦點。

-

四界看表演 Stage Viewer

自從她……之後所遺下的空缺

Since She是烏帕塔舞蹈劇場邀請希臘視覺藝術與編舞家迪米特里.帕帕約安努編創的作品,舞作結合了兩種美學:既有碧娜舞蹈劇場,從日常生活姿態的引用中,截取身體動作,來探索「為何而動」的內在深層動機;又有帕帕約安努從自身希臘神話與形上學所提煉出的寓意,落實在其視覺藝術的美學之中,混合人體與素材如木頭、塑膠、金屬等,形塑而成馬戲般特技的肢體展現。而從這個作品裡,也讓人感受到導演對碧娜與烏帕塔舞蹈劇場,一份深摯的情感與祝福。

-

封面故事 Cover Story

充滿矛盾與宿命的人生縮影

《巴勒摩、巴勒摩》是為義大利西西里島首府巴勒摩市量身打造的舞作,多少影射了生活在這個以黑手黨著稱的無法之都裡的人生百態,以及無所不在的教會勢力。從開場的一整面空心磚牆轟然倒下後,舞者在滿地瓦礫中自在起舞,其中女舞者的強悍表現與男舞者的溫順態度,恰成對比,於是舞評人稱其為「鮑許最以女性為中心的成熟舞作」。

-

特別企畫 Feature

碧娜,持續起舞中……

碧娜.鮑許的舞作如同她的人令人念念不忘,雖然碧娜不在了,但她的舞團仍不會讓台灣觀眾失望,將在三月份前來踐履碧娜與台灣之約,帶著碧娜生前敲定的舞碼《水》,呈現巴西式的熱情歡愉。繼任碧娜擔任烏帕塔舞蹈劇場藝術總監的多彌尼克.梅希與人羅伯特.史登,這次也都將隨團來台,這兩位碧娜生前的工作夥伴,也是讓碧娜的動人舞作能繼續舞動的主要力量。

-

話題追蹤 Follow-ups

舞蹈巨擘辭世 敲響現代舞警鐘

鮑許與康寧漢兩位舞蹈巨擘的辭世其實是現代舞的警鐘,英國蘭伯特舞團藝術總監包德溫就指出,現在是現代舞編舞家開始重視歷史使命的時刻,舞蹈跟繪畫一樣,新的作品在跟舊的作品不斷地激盪下才能發展地更好,如果經典的現代舞作無法持續演出跟保存,新作的未來也讓人憂心。

-

紀念大師 In Memoriam

紀念大師 In Memoriam她舞動,直到最後一刻

六月三十日,舞蹈劇場大師碧娜.鮑許的死訊震撼了全世界的藝術家與表演藝術愛好者。七月八日,鮑許的喪禮於烏帕塔舉行,只有她的家人、好友,以及一起工作的舞者們參加,低調溫暖。舞團已經發出聲明,沒有碧娜,舞團的世界巡演、烏帕塔的舞季,都將依照計畫進行。九月十日,烏帕塔的歌劇院的幕將會如期升起,《穆勒咖啡館》與《春之祭》將開啟「烏帕塔舞蹈劇場」的新舞季。

-

紀念大師 In Memoriam

我的Pina

九七年的香港藝術節是一大盛事,台灣表演藝術的同好大批地組隊赴港「朝盛」。我和碧娜前一年已經約好相見,到了香港之後等我們有機會獨自相處時,她立刻搜索皮包從裡面拿出一個用餐巾紙包著的小包裹遞給我,裡面是一對再平凡不過的象牙色塑膠製內鑲一點金屬的扁平燭台。她說這陣子太忙了沒空給我準備禮物,但一直想要帶點東西給我,於是在出門前順手把家裡的燭台用桌上的餐巾紙包起來帶給我,雖然它很普通,希望我不要介意。接過那對不起眼的燭台,我的心中充滿了感動

-

話題追蹤 Follow-ups

話題追蹤 Follow-ups如果我是植物,碧娜就是適合我的天氣!

碧娜.鮑許烏帕塔舞蹈劇場的資深舞者多彌尼克.梅希(Dominique Mercy),從第一次訪台演出《康乃馨》時就令人極為印象深刻,與碧娜合作超過三十年的他,這次更主持舞蹈工作坊,帶領本地舞者體驗碧娜式的舞蹈。本刊趁此機會,訪問這位優雅的舞者,一談他與碧娜工作的種種。

-

特別企畫 Feature

最強悍的孤獨

碧娜.鮑許不避諱用她的舞蹈來詮釋各種殘酷與暴力,權力位置的壓迫和宰制,彼此的折磨與消耗,大抵上反映了她的一種悲觀,然而在面對瓦解和崩毀時,唯一不存在鮑許的舞中的是逃避,永遠只有凝視和對抗。她的作品中大量的重複動作,不只是印象的強化,它是一種意志,與看不見的、不可違抗的法則搏鬥的彈奏。

-

特別企畫 Feature 新舞蹈的勇氣之母 縱橫舞台與愛情

菸槍、夜貓子、創作狂、酷媽媽 碧娜這個人!

她的外表數十年如一:深色馬尾長髮、瘦削蒼白的臉龐、一身黑衫褲,菸不離手,超級夜貓子與創作狂這就是碧娜.鮑許,新舞蹈的勇氣之母,用不變的堅持探討著人類存在的核心問題,總是讓觀眾震撼甚至不悅,總是不斷地指出人們的弱點,並持續地要求人們改變老套的生活方式,拋棄冷酷無情。

-

特別企畫 Feature 在德國.體驗碧娜新舞 強調純舞蹈 為柏林帶來「韓流」

《粗糙的切割》 顛覆韓國泡菜

二○○七年一月,柏林人熱情地在冷冽風中迎接碧娜.鮑許與烏帕塔舞蹈劇場的到來,睽違柏林九年的碧娜帶來二○○五年為韓國首爾而作的《粗糙的切割》,韓國音樂與泡菜登上舞台,近來舞台風格減弱戲劇效果的碧娜,在此作中更是用了大量的純粹肢體動作,但碧娜關注的兩性話題與獨特幽默感,仍然讓觀眾擊節讚賞。

-

特別企畫(二) Feature 《熱情馬祖卡》 一場充滿葡式情懷的旅遊記憶

讓我們歡快共舞!—碧娜.鮑許與烏帕塔舞蹈劇場

碧娜.鮑許終於又要來了!二○○三年因為SARS,我們與她的《拭窗者》擦身而過,今年她將帶來另一齣「城市旅行」系列的名作、為葡萄牙里斯本所編作的《熱情馬祖卡》。相較於她早期作品凸顯男女衝突與對立的殘酷場面,這支作品散發出表演者肢體舞動的歡樂與激情,是長久居住於陰冷德國的鮑許等人,少數較陽光的一面。

-

特別企畫(二) Feature

特別企畫(二) Feature誰不愛碧娜‧鮑許?

溫柔之必要 暴力之必要 一點點酒和洋紫荊花之必要 正正經經看一名女子走過之必要 擁抱依舊孤寂此一起碼認識之必要 跌落,反覆,如四季,旋轉與獨白之必要 奔跑之必要 溜狗之必要 一張通行證之必要 草一般飄起來的長髮之必要╱椅子與坐姿端正之必要╱一根點燃的香煙之必要╱華麗晚宴服與黑西裝之必要╱不合腳的高跟鞋之必要╱壓抑歇斯底里之必要╱慾望不可得之必要╱詩意哀傷之必要╱緘默之必要 一九七三年,碧娜.鮑許接掌了烏帕塔舞蹈劇場 前衛的理念和表現手法讓她飽受質疑,觀眾叫囂不斷 去年烏帕塔歡度三十歲生日 她那遊走於舞蹈和戲劇交界的「舞蹈劇場」美學 建立在國際上舉足輕重的獨特地位並且影響全球 碧娜曾說,她的舞蹈是用真實又確切的眼光來看人性 「我在乎的是為何而動,而不是如何動」 於是,生命的重量在鮑許手上,化作不能承受之輕盈 重擊我們的靈魂之後,總能得到慰藉的快感 或許,這就是三十年來,我們仍然深愛碧娜‧鮑許的理由

-

特別企畫(二) Feature

如夢境般的燦爛繁華

鮑許的舞蹈劇場結構以蒙太奇的手法鋪陳出片片段段的意象,有如立體主義一般,以反覆重疊等多重角度呈現主題的可能性,因此製造出有如夢境般的繁華意象。在創作的過程中,鮑許有時鼓勵舞者以肢體或語言回答問題,之後鮑許再將這些回應串聯起來,因此製造出後現代式的拼貼效果,並且自由地遊走於戲劇與舞蹈的邊界,突破傳統上對舞蹈與戲劇嚴格的區分。

-

特別企畫(二) Feature

台灣創作者的鮑許DNA

一九九七年,碧娜‧鮑許與烏帕塔舞蹈劇首度訪台,當年認識她的觀眾也許不多,但在表演藝術界早已引起一陣驚嘆,有些人甚至流露出追星一族的迷濛眼神。其實,鮑許的舞蹈作品,早已隨著留洋求學歸國的藝術家,以及各式各樣的影像資料、文字資料,在台灣播灑種子發展影響力,從編舞家陶馥蘭、伍國柱到劇場導演黎煥雄等人,無不因此得到啟發,進而發展出新的創作風景。

-

表演.映象 STAGE & SCREEN

與碧娜‧鮑許一起存在……

碧娜‧鮑許一直到今天都堅持不肯發行作品的DVD,萬一錯過了演出,我們只能夠靠著口耳相傳、有限的作品錄影帶、電視台的訪談、舞團的畫冊來一窺究竟:那傳說中積滿舞台的水與那隻肥碩癱在舞台上的河馬,到底是怎樣的舞作?