Search 進階搜尋

-

戲劇新訊 愛樂劇工廠中文音樂劇

《天堂王國》呼應紛亂時局

法國音樂劇《鐘樓怪人》脫離百老匯模式,開創出法式觀點的音樂劇,反觀國內,如何製作出屬於本土風格的音樂劇?立志拓展中文音樂劇新局的台北愛樂劇工廠,繼令人驚艷的初試啼聲之作《魔笛狂想》後,藝術總監杜黑再度傾全力製作,全新中文音樂劇《天堂王國》,大幅改寫英國作曲家蘇利文喜歌劇The Mikado,由新生代導演、執導表坊《威尼斯雙胞案》嶄露頭角的鍾欣志編導,並集結金馬獎服裝設計賴蔚炅、作曲家高大偉,電視劇場雙棲演員那維勳,以及台北愛樂當家指揮鄭立彬領軍演出。 《天堂王國》劇情發生在位於世界邊緣的「天堂島」,這座如世外桃源般的小島國,在南方出現了一個強大的卡斯國後,島上秩序開始紊亂。卡斯國領土龐大、武力雄厚,一心想併吞天堂島作為人民旅遊的度假聖地。天堂島的國王,始終不願向卡斯國臣服,卡斯國失去了耐心,計畫以武力佔領。為了國家存亡,天皇老下了兩項重大的決定。全劇雖以寓言手法,強烈呼應台灣紛亂的時局,劇末仍有溫情觀照,提供觀眾擁抱未來的夢想和期待。(廖俊逞)

-

電影導薦Movie

充滿愛與青春活力的黑盒子

四月春日,讓我們一掃陰沉的心情,迎接愛情與青春的召喚。這次推薦的三部電影,有著青春洋溢的氛圍或動人心絃的愛情故事,在電影院的黑盒子裡,依然可以享受春日的浪漫。

-

歐洲人文筆記

與彼得‧布魯克的交談

我說,布魯克先生,您可以收我做學生嗎? 戲劇大師說,我在主持一個劇場,但並不是學校。也許就讓我在劇場打雜吧?那你不如常去看戲,看博物館,好好生活。

-

演員的庫藏記憶

演員的庫藏記憶喜劇演員,如何讓你笑?

不錯的喜劇演員,可以使觀眾笑到咳嗽為止;高明的喜劇演員讓觀眾笑,笑到一半煞住你,留住你的笑,讓你消化一下,下幾拍不設防地再來消化你前面未笑完的笑,嘩──像海浪一般的笑聲就爆發了,一波夾一波,笑到最後出了劇場

-

狂飆繆思

狂飆繆思花都夢後

大城市總是對藝術家十分殘酷的,但諷刺的,似乎只有在大城市,藝術家才有被發掘的機會,因為不斷地被注意,不停地有同行的刺激。佛瑞的時代是這樣寫實的時代。

-

音樂招風耳

音樂招風耳百米與馬拉松的音樂會

薩提有一首只用十八個音符、兩分鐘長的鋼琴曲《煩惱》,偏偏開玩笑註明演出時,必需重複八百四十次。真有一堆鋼琴家願意接力演出,連續十八個鐘頭。演出者與觀眾約定,下載兩分鐘的《煩惱》手機鈴聲,以便演出時此起彼落,有意外而好玩的互動。也許有人覺得無聊,但這招對年輕人管用。

-

兩廳院達人

「玩」舞台

劇院是由各種專業人士所共同維持的專業場地,「兩廳院達人」一欄將陸續邀請兩廳院裡各種台灣罕見的劇場專家和大家說劇院的故事。 這一季邀請的對象是兩廳院演出技術部經理林家文,Jessie,這位個頭小,走路快,說話也快的後台管家,是華人地區少數橫跨商業及藝術專業的舞台監督,也因為她豐富的專業舞台經驗,分別在一九九七及一九九九年參與了香港回歸及澳門回歸的交接大典,成為兩個舉世矚目的典禮上,幕後「發號施令」控制典禮流程的唯一一位台灣人。

-

特別企畫 Feature

賴聲川的一千零一夜故事

這是一個大膽的突破,一個深遠的旅程,不是新手的探索,而是成熟藝術家自信的自我超越。在題材上,賴聲川勇於大量引用修習多年的佛法,在形式上,是他過去所有嘗試的總和,並且超越這一切。像當年《我們都是這樣長大的》一樣,但卻又完全不一樣,他又創造了一種新型態的劇場,在中國語文世界中。 故事發軔於《西藏生死書》第269頁,敘述一位醫學院剛畢業的學生第一天到醫院上班,結果病房中五位病人死了四位。這位醫生驚慌地發現,她多年來在學校裡所學的訓練和技能,完全沒有教她如何面對這一刻,她只能當一個無助的旁觀者,看著他們在恐懼和驚恐之中死去。 醫生的表妹告訴她西藏密宗有一種「自他交換」的方法,可以幫助瀕臨死亡的病人,但如果「自他交換」太困難,做不成,那麼傾聽病人敘述他們自己的故事,也會對病人有很大的幫助。事實上瀕死病人的故事,蘊藏著驚人的智慧,同時也富有治療的價值。 於是醫生決定傾聽剩下「五號病人」訴說自己生命的旅程。故事也從這裡展開。

-

特別企畫 Feature

《如夢之夢》答客問

特殊的劇情結構、特殊的演出長度、特殊的舞台空間,讓《如夢之夢》成了一齣重製難度非常高的戲,既使如此,《如夢之夢》將第三度搬上舞台,本刊特邀曾擔任《如》劇第一版演出執行製作、本身也是導演的資深劇評人傅裕惠,專訪「造夢者」賴聲川,談談他如何「把劇場變成道場」。

-

特別企畫(二) Feature 第三屆台新藝術獎

表演藝術入圍點將錄

第三屆「台新藝術獎」入圍名單揭曉,標榜「藉由廣泛而長期的觀察紀錄,即時回應藝文生態的發展趨勢」,二○○四年的名單上透露了一些值得關切的藝術發展訊息。 例如藝術領域的跨界合作,在二○○四年頗見豐收。多件出色的跨界作品獲得提名,例如:《軍史館殺人事件》、《有情世界書法與空間的對談》、《城市漂旅-釋放與失落》、《柳‧夢‧梅》、《Click, 寶貝ㄦ》、《鬼姑娘的傳說》等。歷年以跨界創作為訴求的案例雖不缺乏,但常流於顧此失彼的拼貼拌炒;本次入圍的跨界作品,不單各領域藝術家能暢展所長,確實也交映了較前耀眼的光芒。 「台新藝術獎」凝聚各方人力和心力於藝術生態的紀錄、文化趨勢的觀察,目的除了反映過去,也著眼於探望未來。本屆入圍名單中出現多位新露頭角的年輕世代,不單純是因為他們聚顯了藝術創作的一些新趨勢、也因為這些趨勢同時隱有思想擴充的實質意義。

-

特別企畫(二) Feature

看見台灣當代─台新藝術獎三年回顧

許多企業家支持藝術,大概都會從有身價的藝術品下手,吳東亮在台新銀行十週年時,慎重其事地成立藝術基金會,卻十分罕見地選擇了沒有什麼身價的「當代藝術」作為關注的方向,台新銀行文化藝術基金會董事長吳東亮說,設立台新獎,是希望為台灣的本土藝術略盡綿薄之力,許一個創意生態的未來。吳東亮認為,台灣的命運、產業的前途,需要大家一起來動腦筋。「有創意就有生機!」,「有創意就能去蕪存菁,挑戰極限,開啟未來!」

-

藝號人物 People

六根棒子翻飛,揮灑「菁彩」天空

舞台上,吳珮菁那靈動慧黠的雙手,揮舞著六根如魔杖般的琴棒,脩地飛躍於木琴上,一連串飛快且愉悅的旋律流瀉而出。只要看過她的擊樂演出,很難不對她指掌間,六根棒子齊舞的神奇功力,感到折服。

-

藝號人物 People

「地球生氣了!」

公共電視幾齣精緻的本土劇作,例如《曾經》、《寒夜》,主題曲裡那帶著滄桑卻又清新的嗓音,就是客家歌手陳永淘的歌聲。 陳永淘,新竹縣關西人,童年浸淫在農村的田野生活,十三歲舉家北上求學工作,後來祖父也北上,聽到祖父經常提起「頭擺」(客家話,從前的意思)的事情,讓他懷念起童年在客家農庄的生活,最著名的〈老頭擺的故事〉這首歌,就是這麼來的。音樂是他工作之餘,拿著吉他自彈自唱的興趣。 一九九七年夏天,他隻身到新竹縣北埔落腳,阿淘在客家庄,真真實實地生活、創作。把所寫的客家歌,在北埔廟口廟埕前活生生的唱給客家庄的大人小孩聽。這幾年落腳峨眉,聽到鄉人說原來清清河水的峨眉湖,混了、淆了,因而以湖水不清不再唱歌立誓,投入淨湖工作。

-

話題追蹤 Follow-ups

亞瑟‧米勒與「靈感之鳥」的唯一相遇

美國劇作家亞瑟‧米勒上個月十一日以九十高齡辭世,他最為世人所知的除了他與知名女星瑪麗蓮‧夢露的婚姻外,就是奠定他劇史不朽地位的作品《推銷員之死》了。但你可知,《推銷員之死》居然是一夜之間就完成三分之二的奇蹟?該劇的中文版演出也有曲折內幕?曾執導《推銷員之死》中文版兩次大型演出的資深導演楊世彭,為我們說出他與米勒先生的過從往事。

-

音樂 華語電影一百年

用音樂銘刻的電影故事

你可知道,第一部中國人自製電影的男主角,就是京劇名角譚鑫培?你可知道,在華人電影的歷史中,音樂扮演了多麼重要的角色?曾獲金鐘獎的台北愛樂電台「電影最前線」主持人藍祖蔚,也是本次「華語電影一百年音樂會」策畫人,為我們從頭說起華語電影裡的「音樂傳奇」。

-

音樂

原味經典與另類當代的綻現

想要聽最原汁原味的「維也納音色」?來聽這場維也納木管五重奏準沒錯。維也納木管五重奏是當今樂壇木管五重奏中,仍維持「維也納音色」與最純正的古典樂派聲響的團體。他們不僅是木管五重奏的翹楚,且足跡遍及全歐洲,更經常受邀至日本演出,讓日本樂迷為之瘋狂。

-

音樂

音符交織的生命樂章

杜梅的音樂生涯,彷若一章章被譜好的樂曲,機緣際遇如同音符般,交織堆砌,將他推往成功的音樂家之路。

-

音樂

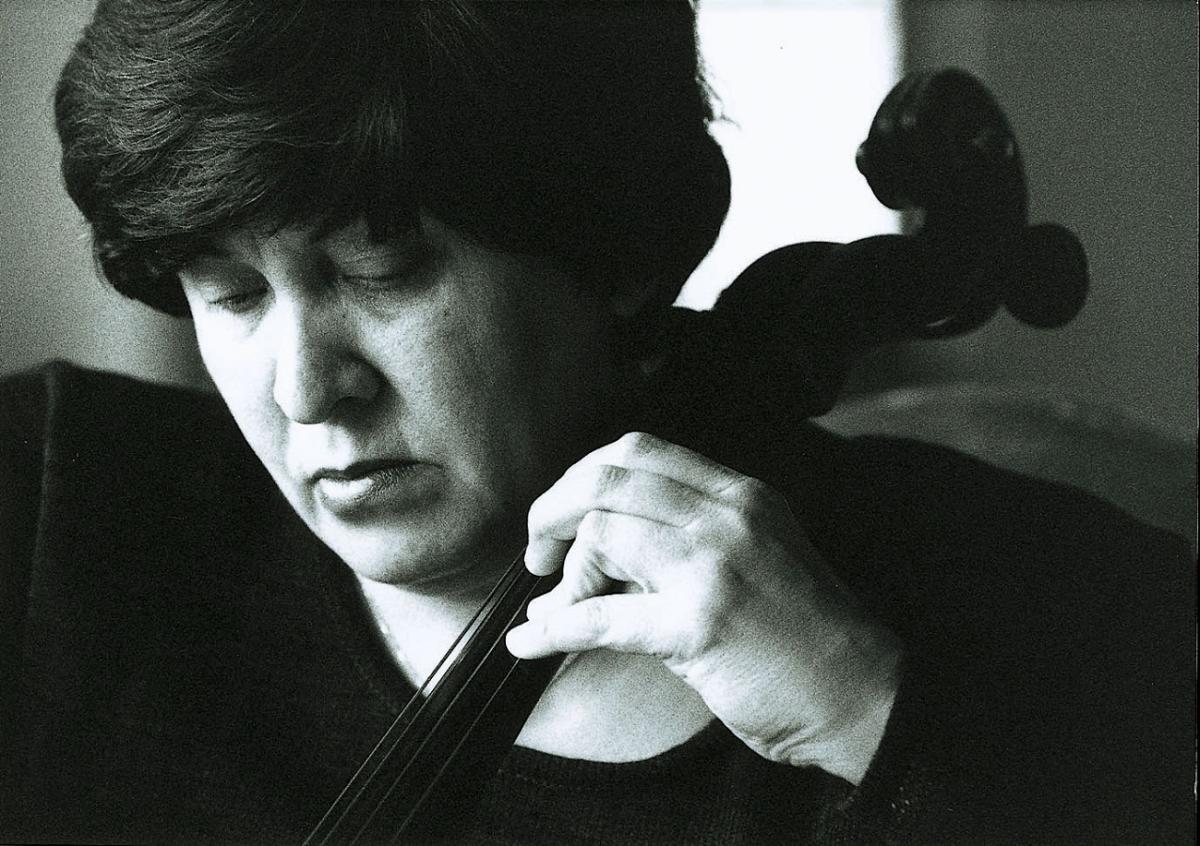

嚴謹內斂的俄國弦音

顧德曼的琴音,充滿了內在的能量與情感,深厚而綿密,並不受到身爲女性的限制,甚至有種陽剛的質感。

-

音樂

爆發力的脈動、馬拉松的精神

鬼太鼓座創辦人田耕認為人在奔跑過程中的呼吸、脈動、力度收放等等身體狀態,其實和舞台上演出的生理狀態是一致的,將「奔跑」與「音樂」視為一體而發展出所謂的「走樂論」。今年四月,鬼太鼓座的年輕成員將第五度來台,將以奔跑、敲擊、躍動,震撼台灣!

-

戲劇 殺人要學○○七?!

《影痴謀殺》以好萊塢顛覆好萊塢

紀蔚然在愛恨交加的情形下完成這個劇本,他是喝好萊塢的奶水長大,成長的環境背景也都深受好萊塢的影響,《影癡謀殺》基本上算是紀蔚然洞悉整個好萊塢娛樂工業編劇樣版,並且有了深刻的體悟後,以好萊塢的架構來顛覆反諷好萊塢的絕妙佳作。