Search 進階搜尋

-

焦點專題 Focus 歌劇經典的背後——

焦點專題 Focus 歌劇經典的背後——由「詛咒」到《弄臣》

1850年4月,威爾第(Giuseppe Verdi,1813-1901)和威尼斯的鳳凰劇院(Il Teatro la Fenice,或音譯為翡尼翠劇院)簽下合約,將為劇院在1851年的嘉年華、四旬期間推出一部新作,劇本由皮亞維(Francesco Maria Piave,1810-1876)執筆。約雖簽了,但一切還在未定之天。4月28日,威爾第在給皮亞維的信中提到雨果(Victor Hugo,1802-1885)的《國王取樂》(Le Roi s'amuse),對其中的曲卜列(Triboulet)大表欣賞,並要皮亞維立刻在威尼斯進行有關上演許可的事宜。在皮亞維聽說6月應會獲得批准的訊息後,兩人開始工作,並有共識,若雨果原作名不被准許,歌劇將以「詛咒」(La Maledizione)為名問世。8月裡,情況有所變化;12月初,威尼斯傳來禁止這個作品演出的消息,威爾第大怒之餘,開始思考備胎,鳳凰劇院總監和皮亞維則決定繼續努力,與主管此事的委員會中一位委員討論,在3人努力下,於12月30日和威爾第簽下備忘錄。根據這份備忘錄,威爾第的《弄臣》(Rigoletto)有了今天的外貌:原作中的法國國王轉為曼圖瓦(Mantova)的無名公爵,曲卜列成了里戈雷托(Rigoletto),布蘭辛(Blanche)成了吉爾達(Gilda),其他角色的名字亦全部義大利化,並避開威尼斯仍有後代的家族名;原來打算以「詛咒」命名的歌劇,則改以主角的名字代替。1851年1月26日,皮亞維告訴威爾第大功告成的好消息。看似抹去法國王室背景的劇本裡,當公爵對吉爾達謊稱自己是個窮學生時,用了法文假名,殺手自稱來自法國的勃根第,應皆不是劇作家和作曲者無意的安排。1851年3月11日,《弄臣》在威尼斯首演,大獲成功,至今依舊是全球各地經常上演的劇目。 相較於《弄臣》自首演起即打響名號,其劇本來源《國王取樂》則命運坎坷。雨果原劇於1832年11月22日在巴黎首演,次日即被禁演,至1882年始解禁。《國王取樂》雖不能搬上舞台演出,文字卻得以付梓印行;雨果寫了一篇長大的前言,除對禁演令表達強烈抗議外,更闡述了該劇的文學戲劇理念。比對雨果的前言與《弄臣》,可看到歌劇彰顯了雨果的訴求:主角是位身障人士,更是位父親,他在朝廷恃寵而驕、促使國王做壞事的面目猙獰和回家面對女兒的仁慈關愛形成強烈的對比。在面對

-

焦點專題 Focus 導演的魔法

焦點專題 Focus 導演的魔法聽歌劇與看歌劇——以《弄臣》為例

相較於之前300年的發展,20世紀歌劇創作與演出的情形明顯有兩大相異點,一為新歌劇創作的數量銳減,一為歌劇演出劇目主要為既有歌劇,至今依然。不僅如此,20世紀以降,歌劇演出扮演的重要角色在歌劇史上前所未見,甚至列入新創歌劇的考量,作曲家與歌劇導演、舞台設計攜手,共同規劃作品的世界首演,幾成常態;精采的首演製作也能遮掩作品本質的不足,是否能被一再演出,進入常演劇目行列,還是取決於音樂。隨著歌劇製作日益重要,歌劇導演亦走向專業化。 「歌劇導演」一詞源自德文Opernregisseur,意指主控歌劇整體製作的人,嚴格而言,係20世紀以後才有的名詞。在此之前,歌劇演出並無專業導演,係由歌者依劇本的內容自行發揮,或依著劇本中寫明的場景及動作來演出。19世紀最後30年裡,華格納(Richard Wagner,1813-1883)藉其創立的「拜魯特音樂節」,以其自身的作品付諸實驗,展現人聲、樂團與舞台合一的劇場作品理念,其中,音樂為主要的推動力。20世紀初,受到話劇劇場革命的影響,歌劇創作在敘事手法及戲劇結構上,都有相當大的改變,歌劇不再只是以人聲唱出一個劇情的方式,「音樂劇場」的雛形隱然可見,也挑戰傳統的歌劇演出方式。另一方面,亦是20世紀初,馬勒(Gustav Mahler,1860-1911)在維也納歌劇院進行諸多改革,與舞台設計羅勒(Alfred Roller,1864-1935)的合作是亮點之一;理查.史特勞斯(Richard Strauss,1864-1949)與霍夫曼斯塔(Hugo von Hofmannsthal,1874-1929)藉助劇場奇才萊因哈特(Max Reinhardt,1873-1943)之力,確保《玫瑰騎士》(Der Rosenkavalier,1911)成功首演,都顯示指揮家、作曲家對舞台演出的重視。(註1)

-

倫敦

倫敦抗議加薩戰事與親俄女高音 英國皇家芭蕾舞團與歌劇院8月風波不斷

英國皇家芭蕾舞團與歌劇院(The Royal Ballet and Opera,RBO)的8月和其他位於倫敦的劇院比起來可說是熱鬧很多。月初,RBO才因為全體員工的強烈反對,而取消在以色列上演浦契尼《托斯卡》(Tosca)的新製作,月中則面臨眾多烏克蘭藝術家和英國議院的壓力,被要求把俄國女高音安娜.涅翠柯(Anna Netrebko)從將到來的劇季中移除。 舞者佩瑞(Danni Perry)與幾名表演者在7月19日《吟遊詩人》(Il Trovatore)演出謝幕時在台上展開一面巴勒斯坦國旗,隨後歌劇院發言人表示此舉並未受歌劇院授權,而佩瑞也表示受到團內高層警告他們將可能失去在歌劇院工作的機會。為回應此事件,RBO的180多名員工,包括藝術家、技術人員和行政部門,共同於8月1日撰寫了一封公開信,表達對公司在加薩走廊持續衝突相關決策深切的擔憂,譴責RBO的舉動狀似中立,其實是公開合理化在加薩屠殺平民的勢力。目前,RBO已確認取消在特拉維夫以色列歌劇院(Israeli National Opera in Tel Aviv)的《托斯卡》演出。 一波未平一波又起,月中,一封致《衛報》(The Guardian)的公開信表示女高音涅翠柯長期以來被視為為推廣戰爭政權的文化宣傳,此信敦促RBO重新考慮涅翠柯在9月《托斯卡》製作中擔任主演的可能性,因為俄羅斯對烏克蘭的攻擊將持續整個夏天。

-

麻薩諸塞州

麻薩諸塞州技術經理意外辭世 雅各枕舞蹈節取消整個8月後半演出

美國舞蹈界知名的雅各枕舞蹈節(Jacob's Pillow Dance Festival)今年原本是要高高興興慶祝火災後重建的劇場啟用,沒想到因為一件職場災禍,取消整個8月後半段的演出,舞蹈節提前收攤。 雅各枕位在美國東北麻州和康州交界山巒的一個小山頂,上山只有一條彎彎曲曲的路,冬天常被雪封,原本有點與世獨立的感覺,但自從現代舞先驅泰德.蕭(Ted Shawn)在1931年買下這塊地並創立舞團後,此地就與現代舞畫上等號。舞蹈節的雛形可以追溯到1940年,主要是為在地舞者和觀眾而演出。1942年,經濟窘困的蕭與英國芭蕾舞星Alicia Markova及Anton Dolin合作,有國際視野的舞蹈節才算奠定,到現在成為美國歷史最悠久的舞蹈節,也是世界現代舞壇的聖地。台灣在此表演過的有羅曼菲、許芳宜、越界舞團、留島舞蹈劇場等。

-

話題追蹤 Follow-ups

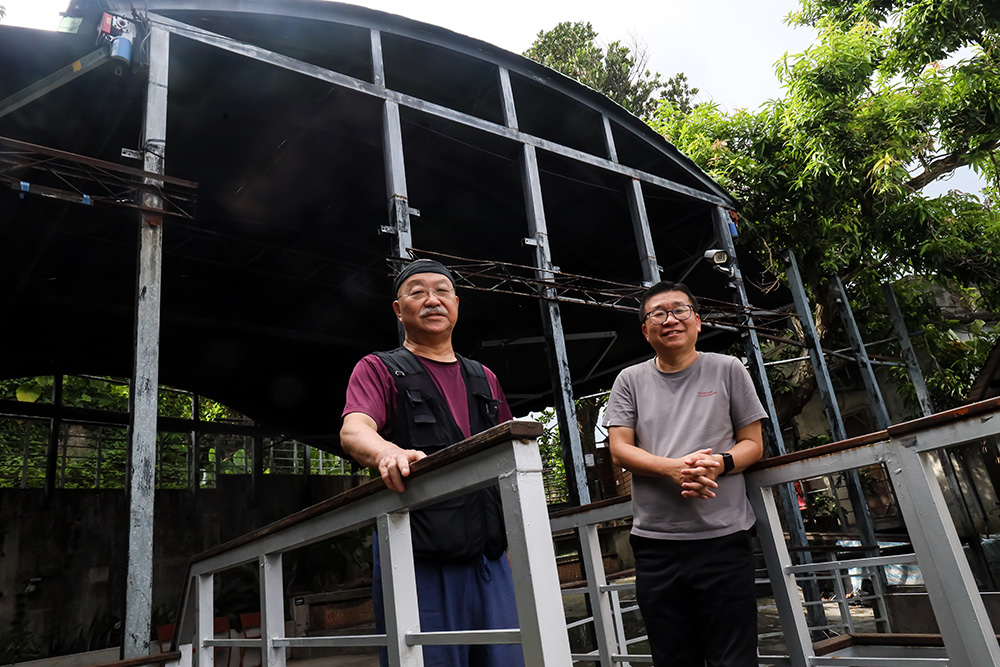

話題追蹤 Follow-ups鍾喬X郭慶亮 在邊界相遇

2025年3月,鍾喬應亞洲民眾戲劇節協會(Asian Council for Peoples Culture)創辦人莫昭如以「民眾戲劇」的號召,率差事劇團、釜山空間劇場、ART GROUP C,以及日本魔幻大提琴師坂本弘道的《告別到南方去》製作團隊,前往尼泊爾加德滿都(Kathmandu),參與亞洲民眾戲劇節協會主辦的「國際民眾戲劇節」(International People Theatre Festival,IPTF)(註1)。此行不僅重返1990年代曾與「南方」劇場夥伴並肩奮戰的歷史現場,更在現今的後冷戰時代,於互為主體的狀態中,持續探尋左翼文化相互參照與串連的可能。回首這段歷程,自「亞洲民眾戲劇:訓練者之訓練工作坊」(Asian People Theatre: Trainers Training Workshop,下稱「訓練工作坊」)在南韓首爾舉辦以來,至今恰逢35周年。

-

話題追蹤 Follow-ups

話題追蹤 Follow-ups鍾喬X郭慶亮 在邊界相遇

斷連:新加坡民眾戲劇的缺席 儘管亞洲民眾戲劇的連帶網絡自1990年代逐步擴展,新加坡的身影卻始終缺席,這一直是郭慶亮心中的一道困惑。對此,鍾喬坦言,當年曾與菲律賓亞洲民眾文化協會(Asian Council for Peoples Culture,下稱ACPC)的導演Al Santos期待邀請由郭寶崑率領的實踐話劇團參與。然而,考量新加坡政治環境的敏感性,尤其郭寶崑曾於1976年在人民行動黨的左翼清洗行動中,因《內部安全法》與一大批華語劇場工作者一同遭拘禁,這使鍾喬與ACPC選擇審慎以對,最終錯失了促成這場交流的契機。 回溯新加坡華語劇場的發展脈絡,不難看出其與政治壓迫歷史之間的糾葛。自中國五四運動以來,左翼進步思想長期影響本地劇場風氣,尤其華語戲劇作品最為鮮明。儘管新加坡作為冷戰反共陣營的一支,戲劇卻仍積極介入底層的社會運動,不僅回應時代處境、批判時局,也深化了劇場作為公共論述平台與政治動員的社會功能。然而,隨著新加坡政府對華語文化與馬克思主義思潮的打壓日趨強硬,劇場的公共性逐漸被噤聲,曾經強而有力的政治表述空間亦被大幅限縮。甚至在1994年,論壇劇場方法曾被視為危害公共秩序的藝術形式而不予補助;直到2003年,經由郭慶亮與戲劇盒的協商,才最終促使其正式「解禁」。 長期以來,新加坡的文化治理模式與其全面推動的資本主義國家發展戰略緊密相扣。英語主導的語言政策、以商業效益為核心的藝術價值體系,使得英語及市場導向的戲劇作品逐漸成為舞台主流,更體現於藝術審查制度以及對藝術社會功能的界定與收編之中。這包含新加坡為向高度發達城市看齊,於2000年頒布<a href="https://par.npac-ntch.org/tw/article/doc/D99EPH3LJI" target="_bla

-

舞蹈 羅文瑾的卡夫卡式舞蹈實驗

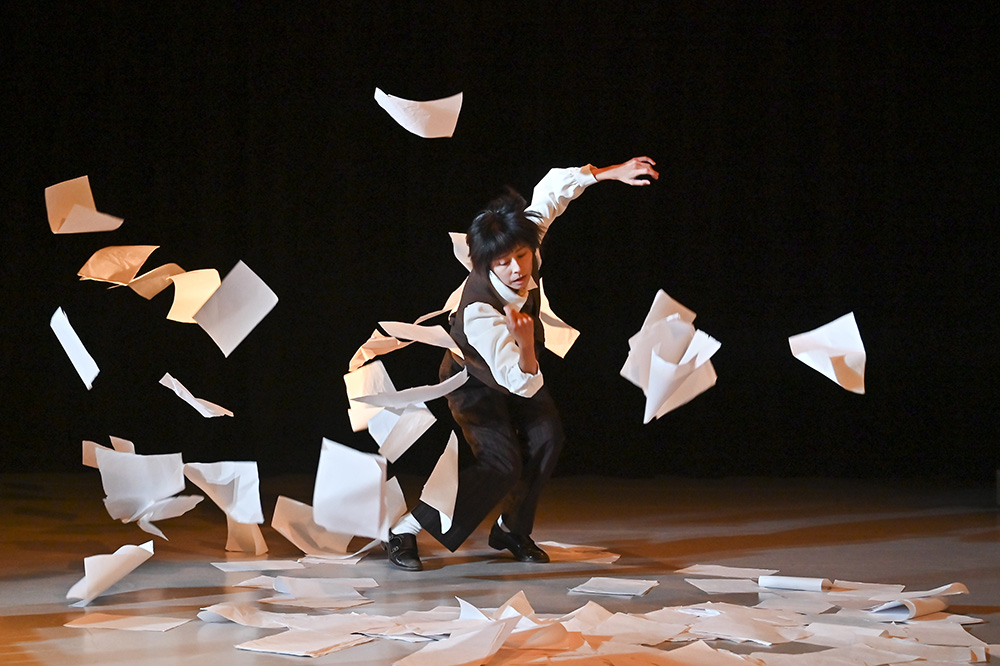

《有可能,但現在不行》 在三扇門前演出人間的荒謬

2024 年是卡夫卡逝世100周年,世界各地以出版、展覽、演出等形式回望這位現代文學巨匠。對編舞家羅文瑾而言,這個時間點是一個契機。在 1990 年代,從她與台南人劇團合作的肢體設計開始,便持續在文學與舞蹈之間遊走。2006 年一次進書店偶然讀到《變形記》,讓她深受震撼:故事沒有頭也沒有尾,主角變成蟲,這種斷裂而荒謬的結構成為她心中的疑問,也逐漸發展成創作的底色。她開始思索卡夫卡的性格、存在主義與現代主義的關聯,並在 2018 年的作品《虫》中嘗試以舞蹈回應,一路上經歷補助失利與創作中斷,她在 2024 年重新整頓,與戲劇構作合作,終於完成這部三幕式舞作《有可能,但現在不行》,藉此重新釐清自己與卡夫卡的關係。

-

戲劇

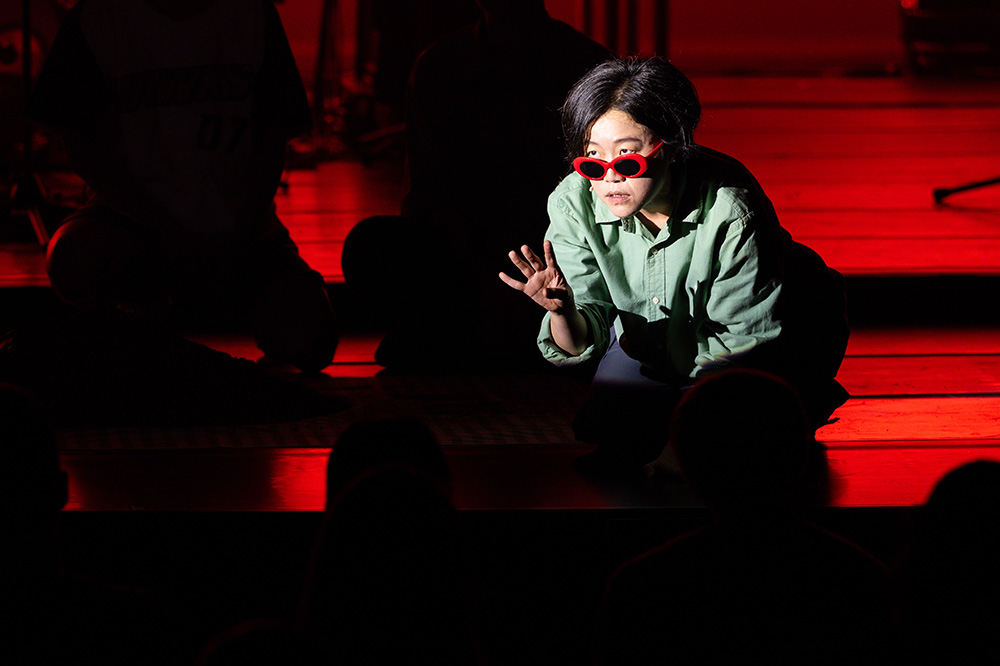

戲劇微涼清風,擾動了什麼?

位在舊空軍總司令部內的「空總劇場」,因其空間的歷史特殊性,自然會引人心生政治性的聯想,阮劇團選擇空總劇場作為「大型劇場行動計畫《噪音風暴》」的發生地點,以曾被政治威權貶為噪音的「台語」,擾動空間中停滯已久的氣流、引發風暴的意圖,不難理解。只是,舊稱中正堂的空總劇場,除了挑高方正的空間格局之外,其實已經沒有什麼可以讓人感受到舊時代氛圍的元素,更甭論召喚出威權統治的幽靈。在這個曾是軍事重地的空間裡,歷史的沉積,都已經被當代城市文化美學清理乾淨,連帶地也將過往的記憶,從城市人們的集體心靈中抹除。 因此,《噪音風暴》主題與空間選擇的批判性,看似不言自明,但如果深究,其實更像是理所當然的慣性思考,能否達到劇團宣稱「擾動語言、生活與劇場的關係」的目標,還是要看個別作品的創作者對素材、語言、形式、空間的處理,是否能以共同的劇場經驗,挖掘歷史的沉積,揭露曾被掩蓋的聲音,喚起我們對過往的記憶,進而刺激我們對現實的省思。

-

首爾

首爾跨界鬼才鄭具浩耕耘30年 話題舞作《佾舞》集大成

首爾市立舞蹈團(Seoul Metropolitan Dance Theatre )作品《佾舞》(One Dance)於世宗文化會館第四度登台,再次掀起話題。為期4天的演出,門票在開演前一個月即售罄,印證了這部作品在國內外累積的口碑。 2023 年,《佾舞》於紐約林肯中心(Lincoln Center for the Performing Arts)首演,當地演出評論人留下高度讚譽:「簡潔且精緻的完美同步,精密編排的動作僅僅是開啟這前所未見、驚豔舞蹈之夜的序幕。」獲悉此評價的導演鄭具浩(Kuho Jung)不禁含淚道出「這就是耕耘30年的成果,我就是為了這一刻奔馳至今。」

-

延長音

延長音尋找縫隙中的光

「老師,你剛剛說要彈出像光一樣的聲音是什麼意思?」 「如何彈出有渴望的聲音?」 我愣住了。對我來說,藝術的存在聲音的本質就是為了表現心中最強烈的感受與理想。但,這個問題敲醒了我!原來,或許,許多人接觸音樂的邏輯是完全不同的。 如何彈出像光一般的聲音?我開始展開思考地圖,抽絲剝繭,馳騁在想像中,我發現這個思考路徑對我來說幾乎是陌生的。光,天光、聖光,是能量,是希望、寄託,從天際傾瀉而下,溫柔地滋養肌膚的每一寸毛孔,溫暖、純粹。 若聲音要像光一樣,它也應該具備這些特質:由方外傾下,給人溫暖,燃起希望。 於是我開始想像,這樣的聲音應該如何被構築。也許它必須先在內心被「聽見」,而後才由身體化為琴鍵上的動作。琴槌擊弦的瞬間,聲音應該直接無形地轉化至至高,再給予時間讓聲音慢慢灑落,感受聲音的拋物線,好似聲音的路程都在給予我們溫暖,按摩著我們的毛細孔。 這時,手指不可能是單純地按下琴鍵,而是想像如何以高速但不失優雅的重量將只有一公分深度的琴鍵落到底,使著彼岸的琴槌將聲音高速射向方外,再由耳朵引導聲音落下的線條,讓聲音宛如天光般自上而下照亮心靈。 我赫然驚覺,原來,藝術的轉化是如此複雜的過程,但又好似如此地自然。 這個思索,讓我想起不久前參訪的聖家堂(Sagrada Famlia)。走進其中,彷彿進入一座會呼吸的森林:高聳的樹柱直衝雲霄,天頂枝芽向著陽光致敬;教堂屋頂的光影宛如陽光灑落葉間;彩色玻璃映照著四季流轉,春天的清新、夏日的炙熱、秋天的斑斕、冬日的靜謐,都在其中。外牆三面分別敘述耶穌的誕生、受難與榮耀,誕生立面生意盎然,訴說著耶穌誕生的感動;受難立面則轉為極端的張力,鋼筋結構如同肌肉般拉扯,中央的「橫隔膜」造型讓整個建築充滿呼吸與痛苦的張力,彷彿整個牆體正在經歷基督的捨身之苦。 高第(Antoni Gaud,1852-1926)知道自己無法在有生之年完成這座教堂,但他仍把全部的生命奉獻其中。這不為體制、不為市場、不為聲望,只是單純地想將內心的信仰轉化為奉獻。那一刻我明白了,聖家堂不是一棟建築,而是信仰的實踐,是生命的藝術轉化,是藝術家與宇宙對話的回聲。高第甚至決定聖家

-

東京

東京日本實演藝術福祉財團成立 盼改善表演藝術工作者勞動環境

為了改善長期以來表演藝術工作者不穩定的勞動環境,包含「日本藝能實演家團體協議會」(簡稱藝團協)、「日本演劇興行協會」等單位共同發起,成立「日本實演藝術福祉財團」,並於 7 月 22 日正式註冊,23 日在東京舉行記者會。「實演」泛指在舞台上從事表演藝術工作的人員,包含劇場演員、音樂家、舞者、編導、舞台技術人員等等。希望透過財團的設立,提升表演藝術工作者與幕後工作人員的社會福利,並建立能支撐整個產業的安全網絡。 根據財團於記者會公開的資料,日本的表演藝術界正面臨許多挑戰,例如日圓的貶值與物價高漲,導致大企業調高薪資,吸走人才,造成表演藝術領域人力缺乏;整體社會對職場規範與騷擾議題的關注提升,讓業界意識到改善工作方式與環境的重要性;同時,少子化及高齡化的趨勢,也讓願意承繼藝術工作的人力減少,形成日本多樣的表演藝術文化傳承危機。 日本實演藝術福祉財團的成立契機,是在 2021 年,文化藝術推進論壇針對受文化廳補助的機構進行調查後,建議建立由表演藝術業界支撐的互助合作制度。在這之後,藝團協也多次舉辦研究會,針對歐洲、韓國、美國等國家的藝術家社會福利及保障制度進行研究,並於 2024 年發表「藝術家互助制度」中期建議。而在今年 4 月,由藝團協與日本演劇興行協會等團體成立籌備委員會,終於在今年 7 月落實成立財團。 財團成立後的首要任務,是先著力於推動「勞工職業災害保險加保業務」。由於表演藝術工作者大多屬於個人接案工作,普遍缺乏勞工與雇用保險的保障,一旦在排練或演出中受傷,往往必須自行負擔醫療費。財團指出,國家制度的勞災保險相比民間保險的費用合理、補助制度完整,更可以藉此建立與一般勞工相同的安全網絡。為了減輕個人負擔,財團也將分攤加入團體的營運費用,並推動簡化手續、強化宣傳,以提高團體及個人的加保意願。在政府與地方層面,近年已經有多項配套措施,包括文化廳設立的「文化藝術契約指引」、法律諮詢窗口,以及地方自治體如東京「ARTNOTO」、京都「KACCO」、滋賀「AMADO」等設立的專門諮詢平台。同時,《特定受託事業者取引適正化法》(簡稱「自由業法」)也已制定,逐漸擴大勞工職業災害保險加入的適用範圍。 除了保險業務,財團也陸續進行政策研究與提議,例如計劃與今年 9 月成立的「劇場等演出空間運用基準協議會」合作,

-

那些女子那些戲

那些女子那些戲女子5——網紅小艾的放棄哲學

我生命裡有多少個網紅小艾呢? 多少時候明明應該去健身,卻因為想要打扮漂亮,最後嫌麻煩就不去了?明明是應該好好理財,卻因為看什麼都覺得需要,就不管根本入不敷出,先刷卡再說?多少時候明明是在電腦上工作著,卻因為想要消除一直跳出的各種通訊軟體的通知,回了一大堆無關緊要的簡訊,而讓進度嚴重耽誤? 不想毀掉你的主戲,就放棄這些內心小劇場吧。

-

聚光燈下 In the Spotlight 編劇、導演

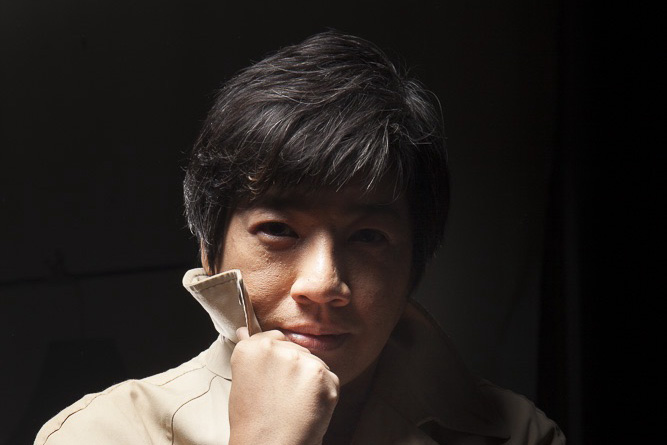

聚光燈下 In the Spotlight 編劇、導演葉志偉 無家者的探索與存在

今年的傳藝金曲獎典禮,頒發「最佳編劇獎」時,從頒獎人口中說出「葉志偉」這個名字。少有時刻穿著西裝、白襯衫的他走上台,先是感謝,但接下來的一句話是:「老實說,我從今天一入場,一直覺得自己走錯棚。」以布袋戲作品《豆花公劇場版拍斷手骨顛倒勇》拿下獎項的他,從事現代劇場工作超過20年,而獲獎作品是他第2部台語布袋戲劇本。 「最後我想要說,我是一個北港人,我從小在媽祖廟前、菜市場長大」這是葉志偉致詞的最後一段,接下來要說的,則是關於他的成長、關於台語,更關於這個做現代劇場、編導傳統戲曲、寫影視劇本的葉志偉,此時此刻身在何處。

-

特別企畫 Feature

特別企畫 Feature2025╱2026 樂季最前線:國內篇

2025/2026 國內新樂季的節目已經展開,曲目豐富而多元,從經典鉅作到驚喜首演,值得細細規劃。今年的節目不僅有眾多焦點場次,也隱藏著許多值得發掘的驚喜。每一位樂迷都能依循自己的偏好,打造屬於自己的夢幻清單,把時間留給音樂最美的時刻。 本次企畫中,我們特別邀請到李元貞、林伯杰、林采韻、連士堯、張皓閔(依姓名筆畫順序排列)這5位音樂相關工作者,與大家分享他們眼中的國內新樂季節目亮點,讓讀者參考他們的選擇,一起探索這段音樂旅程;樂迷們也可以對照自己心中的清單,看看與推薦人所選曲目的異同,或許能從中發現新的驚喜與靈感。 編按:由於各樂團的不同屬性及規劃宣傳等考量,部分節目未能在截稿前提供推薦,部分則尚未完整公布,本刊搶先公開,讓讀者得知第一手消息。

-

特別企畫 Feature 作曲家 李元貞

特別企畫 Feature 作曲家 李元貞用音樂生成圖像、牽動記憶、打開世界

李元貞的私房推薦: ★ KSO的無界搖擺★ 鼕製鼓師的聲音家書★ 魏德曼與NSO《跨樂自由的邊界》★ 先鋒之聲:從20世紀出發★ 卡特、梁仁模與TSO

-

特別企畫 Feature 資深音樂工作者 林伯杰

特別企畫 Feature 資深音樂工作者 林伯杰強敵環伺,更要聽見台灣樂團的聲音

林伯杰的私房推薦: ★ 華格納《女武神》★ NTSO 80週年團慶音樂會系列水藍,陳毓襄與國臺交★ 候任首席指揮里柏瑞契、蓋哈特與TSO★ 從巴黎到好萊塢亞歷山大.戴斯培與TSO★ KSO的無界搖擺

-

特別企畫 Feature 資深樂評人 林采韻

特別企畫 Feature 資深樂評人 林采韻挑戰「大禮包」製作極限,聆聽台灣破格新聲

林采韻的私房推薦: ★ 殷巴爾、白建宇與TSO★ NTSO 水藍與國臺交威爾第《安魂曲》★ 臺灣風情畫2026 TCO 歐洲巡演行前音樂會★ 華格納《女武神》★ 鼕製鼓師的聲音家書

-

特別企畫 Feature 古典樂網站「MUZIK AIR」副總編輯 連士堯

特別企畫 Feature 古典樂網站「MUZIK AIR」副總編輯 連士堯跨界較勁、樂壇交響,聽見音樂的多重風景

連士堯的私房推薦: ★ KSO的無界搖擺★ 殷巴爾、秦立巍與TSO★ 候任首席指揮里柏瑞契、蓋哈特與TSO★ 水藍,沃格勒與國臺交★ 《幾何幻夢雙鋼琴之夜》尤森兄弟與NSO

-

特別企畫 Feature 夜鶯基金會講師 張皓閔

特別企畫 Feature 夜鶯基金會講師 張皓閔從馬勒到蕭斯塔可維奇,黃金組合的必聽現場

張皓閔的私房推薦:★ 樂響啟示錄★ 殷巴爾、白建宇與TSO★ 呂紹嘉、維多利亞.穆洛娃與NSO★ 琴抒★ 殷巴爾、李映衡與TSO

-

藝次元曼波 HEART to HEART

藝次元曼波 HEART to HEART毫無保留地去完成這件事:我們在金枝演社的日子(上)

1993年,由「二哥」王榮裕創立的劇團金枝演社,汲取「胡撇仔戲」的養分,發展出風格化的表演美學、台灣在地的語言能量與文化內容;同時,更是極少數培養專職演員的現代劇團。團內的資深演員李允中自2000年入團、施冬麟隔(2001)年入團,再加上稍晚入團的曾鏵萱,至今都仍維持團員身分,甚至是人生迄今只加入過金枝演社。因此,我們將從他們開始接觸現代劇場的那個時間點開始,細數李允中、施冬麟與曾鏵萱3位資深團員在金枝演社的這些日子。