楊錦聰 無悔熱情 追求音樂之「真」

剛剛公佈入圍名單的金曲獎,風潮唱片就入圍了二十項,成果斐然,也證實了風潮二十多年來的努力成果。這個堅持夢想的團隊,就是由懷抱無比音樂熱情的總經理楊錦聰帶領,一路走來抱持為音樂留「真」的目標,以高品質的錄音錄下中國五十五個少數民族的音樂、優人神鼓與朱宗慶打擊樂團的演出,下一步更想做南島文化的聲音紀錄。

剛剛公佈入圍名單的金曲獎,風潮唱片就入圍了二十項,成果斐然,也證實了風潮二十多年來的努力成果。這個堅持夢想的團隊,就是由懷抱無比音樂熱情的總經理楊錦聰帶領,一路走來抱持為音樂留「真」的目標,以高品質的錄音錄下中國五十五個少數民族的音樂、優人神鼓與朱宗慶打擊樂團的演出,下一步更想做南島文化的聲音紀錄。

翻讀周曼農《高熱103゜》與《驚爆:莎拉肯恩戲劇集》,都能看見創作者不滿於傳統寫實劇場的僵硬格式,她們以劇作者唯一的武器――語言――反叛劇場,要求導演、表演者、觀眾動用更多腦神經、更多感官凝視文字打造的世界。

法國小提琴家大衛.格里摩,今年雖才剛滿卅六歲,但他的技術至為精巧卓絕,華麗音色收放自如,音樂演奏發自於心,層次分明,舞台魅力十足,在在展現出年輕一輩音樂家的熱力與奔放的音樂觀。以他近年的兩張演奏專輯為例《巴哈:無伴奏小提琴奏鳴曲&組曲全集》與《反射著名小提琴奏鳴曲集》來說,兩套均在法國Nave- Ambroise公司出版,充分反映出清晰的演奏理念與音樂內容。

台北電影節邁向第十一屆了,今年的主題城市是柏林,兩廳院在二○○六年曾經以「德國狂潮」引進了德國在國際舞台引領風騷的團隊與表演藝術現況,今年台北電影節,將讓我們看見德國電影的發展。而另個主題「拉美小輯」,則讓我們看到墨西哥嶄新的電影力量。

以犀利、神經質的喜劇特質著稱的電影大師伍迪.艾倫,拍片幾乎從不離開紐約的他,卻從二○○五年七十歲時,走出紐約走出美國,一連在英倫與歐陸拍了四部電影,在異國的氛圍中更顯文化差異的諷刺,讓大師的犀利更有發揮空間。

布商大廈原址本是十五世紀時舊城邊界上的軍械庫,之後一樓樓層改為布料商展博覽會的用地,因此通稱布商大廈。一七八一年開始,二樓作為音樂廳使用,是一七四三年成立的「新音樂會樂團」演出場所這個樂團也就是布商大廈管絃樂團前身。歷經整修與戰火洗禮,現今的布商大廈音樂廳於一九八一年竣工,並由當時的布商大廈管絃樂團總監庫特.馬殊指揮開幕音樂會。

藝術與科技的結合方興未艾。藉由科技的媒材特性,可將藝術本質以新穎的創意表達出來。這種結合科技而興起的藝術稱為科技藝術(Tech-Art)、或新媒體科技(New Media Technology)、或數位藝術(Digital Art),以上皆可概稱為新媒體藝術。台灣藝術大學多媒體動畫藝術學系教授林珮淳四月八日在兩廳院文化沙龍講座中,以「新科技.新藝術.新創意」為題,引介此互動性新藝術的特色、發展、與創作面貌。

劇場暨電影導演鴻鴻,近期完成了新作《有人只在快樂的時候跳舞》,以紀錄片結合舞蹈影片(Dancing Film)的形式,呈現舞蹈與人生、生活的親密關係。藉著拍攝布拉瑞陽、林向秀與周書毅的作品與生活,影片鋪陳出異於單純觀賞舞作的面貌。

第卅一屆金穗獎已經公佈入圍名單,入圍影片的展演也將在本月展開。入圍影片共有六大類卅五部,其中不乏精采的紀錄片與劇情片,充分顯示電影新生代的多元才華。最後誰能脫穎而出鍍金?不妨看片同時預測,五月十五日答案就揭曉!

你是音樂劇迷嗎?如果沒空或沒錢到百老匯或倫敦西區朝聖,那就抱著DVD,在家輕鬆享受音樂劇的美好世界吧!音樂劇的DVD有的是劇場實錄,有的是電影改編,各有不同的觀賞趣味。

為了世運今年七月中旬於高雄的開幕,世運主場館的落成音樂會將在五二○舉行,請來匹茲堡交響樂團和維也納市立歌劇院合唱團,再加上實驗合唱團、中山大學音樂系合唱團、高醫大聲樂社成員壯聲勢,在伊東豐雄設計的水滴型結構體中,獻演柴可夫斯基《一八一二序曲》、第九號《合唱》交響曲等曲目。 以貝多芬的《合唱》來為國際體育盛會暖身,為主場體育館滿載測試,構思巧妙,也有弦外之音。二次戰後,美、蘇、英、法佔領柏林,柏林圍牆便是依此築建。二十年前,柏林圍牆倒塌,身為猶太人的伯恩斯坦指揮以巴伐利亞交響樂團為主幹,擴編加入美、俄、英、法樂手,演奏貝多芬《合唱》,見證這二次大戰遺留下來的問題走入歷史,政治意味十足。 從阿多諾的筆記中整理出來的書 為何一個活在兩百年前的聽障音樂家,他的作品仍然如此緊扣人心,舉世皆知?甚至被提升到精神的層次,連在屋頂結構設置太陽光電發電系統的新穎建築都要以他的作品來標誌落成? 這或許可以用德國法蘭克福學派大將阿多諾在《貝多芬:阿多諾的音樂哲學》中所言來解釋: 貝多芬從來不過時,原因可能無他,是現實至今尚未趕上他的音樂。 按照此書編者Rolf Tiedemann的說法,阿多諾從一九三四年(納粹掌權的第二年)就開始論貝多芬,一九三七年也開始計畫寫書,「從哲學觀點談貝多芬」,甚至到了他去世的一九六九年年初,都還打算寫一本《貝多芬.音樂哲學》。但是終其一生,阿多諾的貝多芬專書,還是只聞樓梯響,不見寫出來(阿多諾倒是早在一九四八年就出版了《現代音樂哲學》),如今這本《貝多芬:阿多諾的音樂哲學》是由「大量備用筆記與少數已完成的文本集合而成」。 阿多諾的思路文字晦澀難解,未竟之作的斷簡殘編,更是如此,讀者極難參透,即使譯者是譯林一把好手,也未必能顧得周全。 書中目次編排分十二章,另有附錄三篇有音樂哲學理念的闡述,有對社會脈絡的剔挑,也有對貝多芬創作時期的分論。但即使是對單一作品的析論,如〈論《莊嚴彌撒曲》〉,也是側重哲學層面,和一般就歷史、結構、技法的分析大不相同。 這是一本極難閱讀的書,也是一本相當危險的書。讀者或許偶而能從漫篇荊棘迷霧中,抓到一兩個自己「有感應」的語句,這可能是進入阿多諾思想世界的

跨界風潮不只是流行,而且已經成為大趨勢。現在中西交流、古今混融的作品所在多有,而且隨著時日發展得愈來愈完熟。如北市國與長笛家莎朗.貝札莉合作錄製的《胡旋舞》,雙簧管演奏家謝宛臻與恩師古樂大師格雷茲納合作《韓德爾 無盡藏》,都讓人看到跨界音樂的多彩風景。

波士頓交響音樂廳,是美國最早的專業音樂廳,更可說是世界上音響效果最好的三個音樂廳之一。而波士頓交響樂團則是美國極佳的管絃樂團之一,其水準甚至和「芝加哥交響樂團」、「紐約愛樂」難分軒輊,被評選為美國最好的五大樂團之一。

文化人看重文化資源,經濟部則重視產業價值。而林磐聳認為此三者應是「同心圓」概念,也就是「文化」位於同心圓的最內圈;「創意」位於第二圈;「產業」位於最外圈。從內圈到外圈,從核心產業到應用產業,「如果沒有核心價值,會造成失焦。」三者關係,文化是創意與產業的發源核心。

出身舞蹈科班,曾經是光環舞集的舞者的張金蓮,離開舞台後,與藝術的緣分持續在各種類型創作中延續:陶塑、銅雕、繪畫、攝影、詩文、歌唱,從身體的體悟、大自然的呼應,綿延不絕、生發沛然。「人生就是開花的過程,把屬於自己的花開出來!」世界的美,生命的豐厚,張金蓮將之融入身體,欣然綻放。

文學作品改編為電影,不是要來一較長短,而是提供給讀者/觀眾,不同媒材的閱讀/觀賞樂趣。只是,先看電影還是先看小說好呢?最近,讀者們可能又要面對好幾次這樣的抉擇,因為,奧斯卡多部大片都改編自經典文學。

許多埋藏在心裡深處的久遠回憶往往在不經意之間被某種氣味、某個畫面或某種聲音所喚起。若要為自己的記憶歸檔,人生有許多回憶其實是可以用音樂來代表的。

「家庭」是最貼近人生的創作議題,可以由小觀大,從人性、情感、群我關係、權力衝突通通都可發揮。但不同文化中的電影導演,卻也用不同的影像語言,說出況味紛呈的家庭故事,四月上線的幾部電影,剛好可來比較東西導演各異其趣的Home Story。

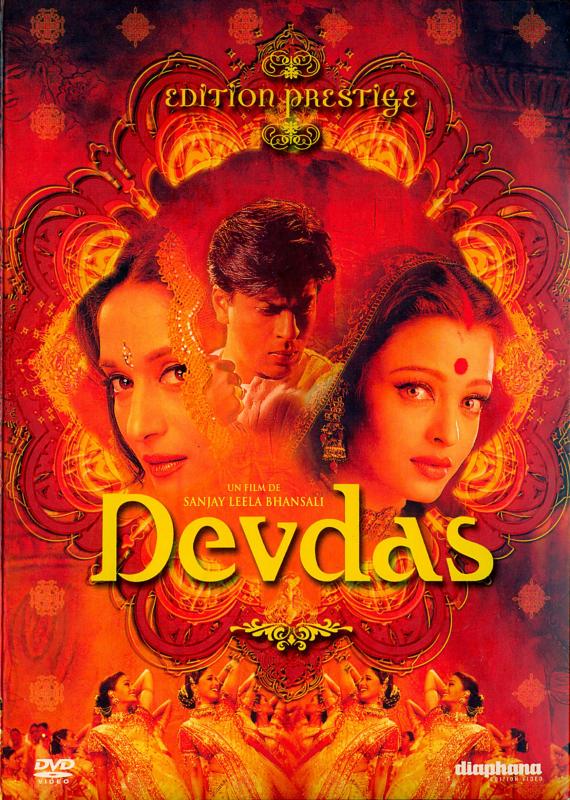

隨著印度背景的奧斯卡金獎片《貧民百萬富翁》的熱烈上映,也讓我們有機會在出租店看到更多的印度寶萊塢電影,藉著這些道地印度風的電影,讓我們一窺這個比好萊塢產量還大的電影工業夢工廠,如何以歌舞音樂華麗場面征服影迷的心!

最近在施行翻修計畫的林肯中心,其實當年它的出現,與紐約五○、六○年代的都市更新計畫息息相關。雖然,林肯中心諸多表演場地在這許多年來一直為人垢病,但身為紐約客,大家仍然用心愛著這個在全球表演藝術圈子獨樹一格的表演藝術中心。它的龐雜、它的多元、它的兼容並蓄,恰恰好反映了紐約這個文化大融爐,在過去百餘年間對大眾娛樂業的貢獻。

在二月底上檔的電影《這兒是香格里拉》,片名讓人感到熟悉這不是與表演工作坊資深演員兼編導丁乃箏所導的音樂劇同名嗎?沒錯,這正是丁乃箏的首部銀幕導演處女作,雖然與之前的音樂劇同名,卻是完全不同的故事。而且第一次當電影導演的她,就挑戰在高原拍攝,期間種種艱苦歷程,卻完全沒嚇倒她,她還說「拍電影是件太迷人的事情,做電影導演太有意思,拍了一部就想繼續拍。」

二月台北國際書展,邀來日本知名漫畫家美內玲惠,不只在漫畫迷間引起轟動,也在劇場界掀起波瀾因為她的長壽漫畫《玻璃假面》(前譯《千面女郎》),以劇場表演為故事主軸,曾經是許多劇場人當年劇場夢的啟蒙書。到底這本漫畫為何讓人癡迷,進而跟著投身舞台劇場呢?

標籤本是好事,方便欣賞理解,尤其是音樂、繪畫與造型藝術,貼上一個「印象派」的標籤,也就讓人對於藝術作品創於何時何地,有了一點概念。但是標籤也很容易有誤導之嫌,一旦習慣,就難以擺脫,且不容易察覺標籤的限制何在。如此再來看《您說是印象派音樂?》這個乍看讓人有點摸不著頭緒的書名,顯然背後就有話要說了。因為當我們心中浮現「不然是要怎樣?」的疑問時,作者準備告訴讀者:「事情未必是你想的那樣。」

生命終點的旅程,是人生必經之路,卻也是人類最大的未解之奧秘。東西方的哲學宗教,對「死亡」也有截然不同的領悟及解釋。偉大的宗教領袖聖嚴法師在今年二月三日圓寂,遺言的最後他說:「無事忙中老,空裡有哭笑,本來沒有我,生死皆可拋。」,如此對生命的澈悟,透過世界音樂大師何訓田的《如來如去》,我們得以撇開人世間的紛擾,內觀生命純淨的本質。

春神來了,舞神也降臨了。三月電影從《舞舞舞》開始,帶動一連串「舞」片登場,港片、台片,好萊塢與寶萊塢,通通上陣,真是好個「舞蹈春天」!

本網站使用 cookies

為提供您更多優質的內容,本網站使用 cookies 分析技術。 若繼續閱覽本網站內容,即表示您同意我們使用 cookies,關於更多 cookies 以及相關政策更新資訊,請閱讀我們的隱私權政策與使用條款。