宮能安@衛武營國家藝術文化中心

偏執者的大冒險 最慘的時候發生最驚喜的意外-

專欄 看戲不忘電影

專欄 看戲不忘電影重新認識伊丹十三

我後來在三池崇史、北野武、荒木經惟的作品中偶而找到伊丹的影子,心中自動將3人面貌融成伊丹的長相,但其實從過去他演出的電影中即可追尋他的身影與演技,然而要到2020年太田出版社翻譯了他的著作《歐洲無聊日記》,才明白其思想始終如一。

-

評論 回想與回響 Echo

評論 回想與回響 Echo「超親密想像」的落幕、還是播種?

從第9屆超親密小戲節(包棟)談起在踏入雲門劇場、欣賞第9屆超親密小戲節那天的上午,我參與了一個以互動式及沉浸式展演為主題的線上講座現場。主講人如數家珍地細數國內近幾年沉浸式展演的佳作和趨勢,彷若這就是國內表演藝術產業的未來式,是劇場藝術在疫情持續衝擊、娛樂型態改變等各方逆境夾擊之下的突圍之道。而令人省思的是,同樣是以高互動、近距離、非典型演出形式為號召的超親密小戲節,今年卻已是最後一屆。 首發於2010年的超親密小戲節,可說是國內非典型劇場和實驗性展演的指標品牌。從最初結合微型劇場與街區導覽的概念,將數個小型的物件、偶戲作品放置在咖啡館、圖書館,甚至是宮廟、巷弄老屋之中;到今年結合線上與線下,劃出「包區」(晴光市場周邊)、「包廂」(雲劇場),以及解構雲門劇場空間,以動態美術館為概念策畫的「包棟」。第9屆超親密小戲節透過不同層次的觀看距離回應被疫情時代打亂的劇場生態,同時維繫多年如一日的關照讓觀演雙方保持著「親密」的距離,在空間與時間皆「小」的篇幅裡,經歷作品的誕生與覆滅。 2014年之後超親密小戲節改以雙年展的形式運作,自認劇場常客的我總是與它擦身而過,直到今年,我才終於趕上第9屆超親密小戲節的「包棟」。沒想到這唯一的一次拜訪,竟已是這場奇幻旅程拉下終幕的時候。 結合各種觀看角度的「動態美術館」 因為節目序與動線規劃的關係,演出時間最短(僅約10分鐘)、位置離驗票入口最近的《繭》(余孟儒作品);和放在相對位置、可不限時間體驗的《肌構》(鄭嘉音作品),很自然成為大多觀眾最先選擇欣賞的展演。 《繭》中,飾演工匠的表演者一邊工作,一邊不自覺地喚醒一個四肢不全、消瘦如枯枝的偶,流轉出人、物之間的幽微情感;《肌構》則引導觀眾把一個個鮮紅地嚇人的血包放上秤盤,恣意擺弄人偶的四肢,營造詭譎又趣味的黑色幽默。 這兩個作品或許最為符合一般觀眾(譬如我)對於親密小戲節的既有期待精巧但完整的篇幅、物件與偶與演員編織的多元視角、和極近距離的觀演關係。他們溫柔地將觀眾的視線收束在戲偶與物件的細節處,讓情節與表演者不再是唯一的焦點。那些文本之外的機關部件、滑輪繩索,被自然地拉抬至與文本之內的事物同樣的觀看高度,讓這些冰冷的造物透過觀眾的

-

評論 音樂

評論 音樂國樂的中西兩難及其超克

評「TCO新紀元─2022/23樂季開季音樂會」臺北市立國樂團2022╱2023樂季,新任首席指揮張宇安風光上任,開季音樂會「TCO新紀元」中的「新紀元」一詞絕非誇飾:一方面,在張宇安麾下,我們聽見北市國不同以往的全新魅力;另一方面,透過張宇安的雙重學養,北市國也超克了長久以來的中西兩難困境。 綜觀而言,「TCO新紀元」幾無冷場,不僅合奏品質優異,擔綱獨奏的王銘裕、謝從馨及許妙伊也有亮眼表現。然而,作為一場新首席指揮上任的首場演出,其核心價值仍在於為北市國帶來的種種變革;因此,本文聚焦於張宇安的音樂風格、北市國的指揮沿革、及其中的國樂主體性論爭,更深一層地聆聽這場開季音樂會。 中西兼容的年輕詮釋 張宇安最為人津津樂道的,除了36歲旋即上任的年輕年紀,還有他「東西兼容」的雙重學養。他以國樂合奏為音樂啟蒙,隨後攻讀笛子及管絃樂指揮,在國內外樂壇都有傲人成績。在這場音樂會裡,這兩項特質都有不可忽視的重要性。 無窮的衝勁、滿溢的情感一向是青年指揮們的共同特色,張宇安也不例外。在選曲上,《天地歌》、《西秦王爺》等曲都有狂亂、原始或野性的高張力段落,而《秦王破陣樂》、《祈雨》則有行進樂般歡愉的快板主題,這些顯然是為指揮量身而選。聽者也能注意到,在這些段落中,張宇安有時設定了相當快的速度,削薄樂團的聲響厚度,使其更加靈動活潑;有時則使用緊繃的大動作與狂放的情緒,讓北市國奏出強力且極端的聲音。這些特點,在過往的中壯年指揮手下確實相對少見。 另一項值得注意的,則是他對浪漫主義風格的掌握。創作《緣》的余忠元擅寫19世紀德奧浪漫主義樂風,該曲也充滿綿長的旋律、玄想般的胡琴獨奏等,無一不是私密的心靈表達。在此我們能聽見指揮輕柔細膩的處理,待之如德奧交響曲的慢板樂章,使人領略他對於交響樂文獻的深刻認識;而如《西秦王爺》進入獨奏前的段落,則能聽/看到張宇安以張狂身姿催動革胡聲部,低音之厚實晦暗,使人想起馬勒、浦羅柯菲夫等西方重要作曲家,這是他西樂學養帶來的成果。 除了上述這些,最重要也最直觀的,應當是樂團聲音的大幅轉變。在張宇安的指揮棒下,整個北市國的聲音變得相當純淨且溫厚,各樂器音色良好地相互融合,顯然歷經了大量排練的細心打磨。更重要的是,這種「純淨」並非是抹去傳統樂器的種種稜角、強硬地模仿交響樂團音色,

-

人物 聚光燈下 In the Spotlight 伯明罕皇家芭蕾舞團首席舞者

人物 聚光燈下 In the Spotlight 伯明罕皇家芭蕾舞團首席舞者周子超 幸運男孩,與他的基本功

「我很幸運、我也蠻幸運的、是我很幸運」 幸運,總是周子超的開場白。爽朗的笑聲灑在每個語句的間隙,他所謂的幸運背後,是9歲進蘭陽舞蹈團首創的芭蕾專修班,16歲離鄉背井前往澳洲芭蕾舞蹈學校發展,11年前轉赴英國伯明罕皇家芭蕾舞團,現在是該舞團的首席舞者(Principal Dancer)。 這22年來,他未曾返鄉,「芭蕾是一個不能停的舞蹈。」他笑笑著說。 愛上芭蕾的男孩 和許多學舞小孩的動機相似,周子超也因為好動、喜歡跳舞,被送去學舞。「我永遠都會記得第一天,老師要看筋骨,做拱腰往後一彎,馬上就開始哭了。很痛!」但哭完,隔天就忘了。從此每週就盼著週末要去蘭陽舞蹈團跳舞。即便是當時唯一一名男孩舞者,在父母和老師的支持下,他一點也不覺得自己特別。 剛開始和大家一樣學民族舞,恰好遇到舞團邀請俄羅斯籍師資開創芭蕾課程。老師一見舞團有男生,就把周子超轉往芭蕾班。而這男孩對芭蕾舞一見鐘情。 「芭蕾舞有老師在彈鋼琴,那種好舒服、好美的感覺,每一個動作都有呼吸在裡面你好像把自己放在一個夢中,在夢裡表演。」 芭蕾舞不容易,美麗的姿態得從每日反覆的基本功中煉成,但周子超甘之如飴。當他看見英國皇家芭蕾舞團舞者安東尼.道威爾(Anthony Dowell)詮釋《天鵝湖》的齊格弗里德王子,「我想:喔,哇!我也希望有一天做一個職業舞者。」 「在台灣可以跳,可是大學之後,大概會回去當老師我看到台灣當時是這樣子的循環。」要當一名職業芭蕾舞者,周子超在台灣沒有看見機會。所以他很早就決定要往外尋夢。13歲,他到澳洲維多莉亞藝術學院習舞。16歲,考入以芭蕾為主的澳洲芭蕾舞蹈學校。周子超沒有不適應,如魚得水。

-

生活 藝@書

生活 藝@書《賽門.史蒂芬斯的劇作家日記》書摘

劇作家賽門.史蒂芬斯(Simon Stephens)在英國皇家宮廷劇院帶領青年劇作家計畫多年,亦於曼徹斯特大都會大學教授寫作課程。作品在世界各地搬演,除原創劇本外,也曾改編契訶夫劇作如《海鷗》、《櫻桃園》,易卜生《玩偶之家》以及薩拉馬戈小說《盲流感》等。改編劇本《深夜小狗神祕習題》於2013年獲得勞倫斯.奧立佛獎的最佳新劇本獎,2015年獲得東尼獎最佳劇本;原創劇本《龐克搖滾》於2010年獲得英國劇場獎最佳新劇本等。 史蒂芬斯在2014有個收穫豐富的一年,有極多作品進行世界首演,《賽門.史蒂芬斯的劇作家日記》呈現了他這一年每日的所思所得,中文版將於11月底出版。

-

專欄 思想不短路

專欄 思想不短路接下來要聽的「歌」是一首貝多芬奏鳴曲

最讓我拍案叫絕的是把協奏曲或合奏曲都稱為一首「歌」!經明查暗訪後發現罪魁禍首可能是某些近年很夯的國際線上音樂平台,因為其格式經常不分青紅皂白地將譬如貝多芬交響曲稱為SONG!不只學生受此潛移默化,在某文化局現場審查申請傑出團隊補助案時,我曾聽到一位科班出身的年輕專業老師在口頭報告中介紹,他們拉的是一首二胡的「歌」。

-

演出 舞蹈

演出 舞蹈阿喀郎.汗《叢林奇譚》 邀你一起珍惜自然與家人

1967年的迪士尼動畫《森林王子》是我人生中擁有的第一支卡通錄影帶,小時候我一看再看,非常珍惜。長大後到英國倫敦讀書工作,才知道它竟然有原著小說,而且作者還是英國家喻戶曉的諾貝爾文學獎得主吉卜林(Rudyard Kipling),閱讀原著小說的過程,彷彿重新經歷了年幼時的美好回憶。每個人或許都有這樣的經驗,長大後試著以各種不同的形式去完整自己小時候的奇想、彌補過往的遺憾。對於阿喀郎.汗(Akram Khan)來說,創作《叢林奇譚》或許也是這樣一段自我完形的過程。 阿喀郎.汗可以說是全球最負盛名的現代舞蹈家之一,他的璀璨生涯開始於1985年的首次登台,而演出的劇目正是《叢林奇譚》。《叢林奇譚》的故事主角毛哥利從小在印度叢林裡被母狼養大,習得叢林生存法則、成為叢林動物的共主,最後終於面臨返回人類文明社會的抉擇。阿喀郎回憶,當年才10歲的自己在《叢林奇譚》劇組中既頑皮又愛搗蛋,長大後回想起來,常後悔當時不懂得珍惜機會、不理解《叢林奇譚》故事的深刻意義。近年來極端氣候災害頻傳、流行疫病反噬,人類與自然之間的關係亟需反思,阿喀郎因此希望藉由《叢林奇譚》的再製,傳達他的關懷與意志,並重新彌補小時候的遺憾,再次提醒自己曾經對劇場的憧憬,以及劇場所能乘載的意義。

-

演出 戲劇 提煉〈聶小倩〉愛情故事

《千年幻戀》發現未曾見過的偶師之心

多數人對《聊齋誌異》的認識,不離聶小倩與甯采臣的愛情故事,且對這個故事的了解,更多是從徐克監製的電影《倩女幽魂》而來,正因此份熟悉,從而形成改編製作時的重要主題。但這個故事,還能夠從何種角度進行詮釋?真雲林閣掌中劇團與香港浪人劇場在「新藝計畫」中發想、創作出的《千年幻戀》,即以〈聶小倩〉為基底,透過金光布袋戲的演出,經由愛,一步步地走進偶師的內心世界。 從聊齋故事,走進偶師的內心 編劇何應權在談創作這個作品時,是從過去看布袋戲的經驗進行思考,覺得「在金光戲裡,什麼都可以發生」,真雲林閣掌中劇團團長李京曄從布袋戲的發展、以及金光布袋戲的內涵來談,認為金光布袋戲並不只是聲光上的特效,而是「所有的一切,都能夠成為金光布袋戲的演出內容」,甚至是「只要有別於以往的演出形式,它就能夠是金光布袋戲」。 每一位創作者在創作的路途上都是孤獨的,他們要創造出作品中的世界,並從中折射出創作者幽微難見的內心。浪人劇場藝術總監譚孔文與何應權首先想到的是,布袋戲偶師不僅是表演者、也是故事的創作者,他們創作偶戲、也賦予戲偶靈魂,但有誰想過偶師們的內心世界?且當代偶戲的各種形式實驗,確實也未曾有過對於偶師自身的生活與思考為核心的作品。因此「看見偶師」,便成為這個作品的重要命題。 但要從何種角度看見偶師?〈聶小倩〉故事的「愛」被提出,從原著中各種不同身分的愛,建構出多層次的對比與對話,看見的不只是原著的人與鬼,還有人與神、與偶,甚至是女兒與父親等關係,並且透過對話,從愛情故事逐步走入偶師的內心,看見孤獨但遼闊的創作思維。

-

生活 藝@書

生活 藝@書一窺道具工廠:製作道具:替代、複製與模仿

《物的力量:從道具到物件劇場》書摘《物的力量:從道具到物件劇場》作者艾莉諾.瑪格里斯是獨立研究學者,於英國諾丁漢特倫特大學擔任物件劇場聯盟記錄,以及倫敦大學中央演說暨戲劇學院物件與偶戲表演研究中心研究員,她在此書中匯集了關於演出中使用物件的理論與實務觀點,包括這些物件如何成為劇場景觀的一部分,成為演出的夥伴,甚至是具有地位的自主物件。她詳細分析特定演出,檢視演員訓練、舞台設計、材料、組裝技術,以及物件劇場等。本書中文版於11月初出版。

-

話題 話題追蹤 Follow-ups 直擊2022杜塞道夫國際舞蹈博覽會2 澳洲藝術家Dan Daw ╳ 台灣舞蹈家周書毅

話題 話題追蹤 Follow-ups 直擊2022杜塞道夫國際舞蹈博覽會2 澳洲藝術家Dan Daw ╳ 台灣舞蹈家周書毅當我們討論「平等」,「差異」能提供什麼視角?

2022年的德國杜塞道夫國際舞蹈博覽會正在啟動新的轉型,從甫上任的聯合藝術總監及策展團隊暨評審名單上可明顯察覺到,歐陸未來的表演藝術策展乃至藝術節規畫的趨勢與關注點。其中,在台灣討論度也日益提升的「平權」與「共融」議題,在本屆博覽會中更被強調。不僅僅是更多的身障藝術家參與在其中,展現了身體的多元樣貌與需求,展會在空間動線、人事或節目規劃中,都能感受與往年不同的策展策略。 自2020年起擔任杜塞道夫國際舞蹈博覽會聯合策展人的藝術家Dan Daw在其中扮演關鍵角色。他以身障者、酷兒、舞蹈工作者等身分,承擔決定資源分配與對象的策展人職責的工作目標很明確:將身障人士的需求與身體經驗帶入此舞蹈展會,並讓身障藝術家們在提升能見度的同時,也擁有合理且自在的工作場域。「有時候,只因為我在這個策展人的位置上(擁有話語權),他們能更安心地來演出,不用擔心重複遇到一樣的困難。」節目的時程安排,無障礙動線等基本需求,還須考慮空間場域變換與過多的訊息(文字、圖像、聲音、影像),都可能造成特定觀眾群的負擔,必須細心篩選。「在參與的過程,要能感覺到隨時能慢下來,或者離開,並且無須感到抱歉的。」其中必須不斷互相提醒的重點在於:「要建立能夠好好呼吸的時間與空間。」 那麼,該如何具體地創造一個場域,讓身障與非身障的舞蹈工作者,乃至所有不同身體╱心理特質的參與者,都能無障礙地自在共處、分享甚至共同創作?如何達到深度的對話與互相理解?又如何確實落實在執行面上?而具備怎麼樣身分、身體及視角的人,適合來規劃這個場域的遊戲規則?透過近年同樣關注相關議題,也擔任「2022臺灣舞蹈平台」策展人暨衛武營駐地藝術家的周書毅與Dan Daw的對話,或許可以給我們一些解答。

-

話題 話題追蹤 Follow-ups 直擊2022杜塞道夫國際舞蹈博覽會3 德國《TANZ》總編輯觀察特稿

台灣X加拿大原住民圓桌聚會現場反思(上)

在台北和溫哥華中間有9,568公里的汪洋。對於逃離中國國安法的上千名香港人來說,溫哥華是他們理想的目的地。我從西方的視角來看,太平洋並非一開始就被視為一座橋梁。西方的世界將台北,以及台灣,看作是遙遠的東方的一部分;它也將溫哥華,也就是加拿大,視為同樣遙遠的西方。也許這樣的看法是不正確的,尤其當我們能在德國的杜塞道夫及其國際舞蹈大會中見證到兩大文化的相識:其中一個,西方世界憂心地認為正面臨著來自中國的威脅;另一個,則是被視為有潛力處理去殖民化、性別差距及來自南方的民主國家等議題的榜樣。 在歐洲為中心的地圖之左,加拿大是一個清楚知道殖民在其社會中所留下裂痕的批判者;而在世界地圖的右側則是台灣,儘管在劍拔弩張的氣氛下,別無選擇地向內靠攏這似乎是能修補社會中任何裂痕的方法。 我一直到了舞蹈博覽會時,才得以卸下上述觀看視角,看見加拿大與台灣皆是在原住民土地上所建立起的國家。在博覽會中,台灣以來自島嶼南端的屏東縣、距離前工業大城高雄有段距離的蒂摩爾古薪舞集的演出開啟序幕,他們由群山簇擁著的河邊小村山地門而來。舞者們交叉著雙臂,牽起彼此的手後圍成圈,唱著歌,跳起四步舞。舞步十分簡單,就像是台灣的獨立製作人許慈茵低聲跟我說的:「他們傳承部落的舞,部落中不論年紀,所有族人都會一同唱歌跳舞。」在這次的場合裡,與族人們一起唱歌跳舞的是前來德國的北萊茵-西發利亞邦參與國際舞蹈博覽會的訪客們。 原住民舞團穿著代代相傳的傳統服飾,邊吟唱,邊展開了跳舞的圓圈。編舞家巴魯.瑪迪霖並不擔心西方賓客會趁這次邀請「挪用」台灣的原住民舞蹈,他與國際博覽會的賓客們展開了一段名為「斜坡上的Zemiyan四步舞」的對話。蒂摩爾古薪舞集所追求的並非原住民的舞蹈原型,人們來到這裡逛著、尋找著現代舞的蹤跡,而瑪迪霖與其舞團以《去排灣》一舞來滿足觀眾的渴望。對於排灣族的原住民來說,他們並不願意獨留在昔日的傳統模式裡。 台灣與加拿大在國際舞蹈博覽會裡,可以說是榮譽貴賓的角色。他們在兩年前受當時的博覽會總監耶尼克(Dieter Jaenicke)邀約參與,但博覽會因為疫情而並未如期舉行。在所有建立於原住民土地上的國家中,日本在某種程度上應該要被提及,但在這之上,澳洲、美國及較少人知道的斯堪地納維亞半島、俄羅斯和南非都是由原住民

-

話題 話題追蹤 Follow-ups 直擊2022杜塞道夫國際舞蹈博覽會1

創造指向未來的國際交流與合作模式

訪德國杜塞道夫國際舞蹈博覽會聯合總監卡塔芮娜.庫荷與伊莎.蔻勒兩年一度的德國杜塞道夫國際舞蹈博覽會(Internationale Tanzmesse NRW)是國際上最大的當代舞蹈交流展會,上千位舞蹈界的專業人士於夏末秋初之際在杜塞道夫與周邊城市聚首,密集觀看世界各地新作,並在展示會場進行交流以及製作業務上的串聯,台灣過去10年來亦屆屆參與。在睽違兩年後,今年(2022/8/31~9/3)首度在疫情後恢復實體活動。 本屆博覽會也是新任聯合總監卡塔芮娜.庫荷(Katharina Kucher)與伊莎.蔻勒(Isa Khler)負責策畫的第一年,兩人與評審團從來自55國、超過800件申請提案中選出了30個作品在為期4天的展會中全版呈現,包括高比例在公共空間進行的演出,以及跨越年齡分野的作品,並開啟主題研討論壇。策畫者在疫情後提出了什麼樣的思考、觀察和策略,這些規劃如何影響展會內容,又折射出怎麼樣的策畫態度與舞蹈環境,是這次訪問的主軸。 面對未來挑戰的新模式 舞蹈博覽會不只關注作品 以專業人士為主的舞蹈博覽會,過去帶著市場導向的規劃,從業人士聚集的流程主要服務選節目、買製作的任務。近年來,包括舞蹈博覽會在內的許多當代展會都漸漸轉向促進交流與知識分享的平台,希望突破產品交易的想像。這也是兩位聯合總監的核心價值,以及她們的策畫提案自公開徵選中獲選的原因。兩人著重於藉展會的「會議性格」,讓創作者的理念能被看見,並建立更多層面的交流,以讓國際舞蹈社群能共同研討當代舞蹈在流通、製作與展演上所面對的新挑戰、彼此差異的脈絡,以及過往視之理所當然的種種結構性排除,包括在交流區域偏重、身體類型,或是性別身分等層面。 這些挑戰和數位化與永續的議題連動,永續不僅涉及環境資源,也關於建立更永續的交流和夥伴關係所需要的思維和認識,「這些是當代舞蹈創作者正在思考的主題,因此也是杜塞道夫國際舞蹈博覽會所關注的。」主辦單位北萊茵-西發利亞舞蹈中心(Landesbro NRW)在介紹新任總監的新聞稿中提到。(註1) 本屆的舞蹈博覽會分為3個部分,交流互動的「集市」(Agora)、新設立的每日論壇「對談連結」(Talk Connect),以及晚上的演出節目。庫

-

話題 話題追蹤 Follow-ups 直擊2022杜塞道夫國際舞蹈博覽會3 德國《TANZ》總編輯觀察特稿

台灣X加拿大原住民圓桌聚會現場反思(下)

重新定義自己,也創造與外在世界的連結 在這個廣大的圓圈裡,還有許多人。他們屬於不反對「現代舞」一詞,但又希望能在被視為遺失的歷史裡,重新定義自己文化的人們。像是艾佛倫.帕米拉坎(Efren Pamilacan Jr.),他是一位菲律賓人,居住在南澳洲庫林王國(Kulin Nation)裡屬於烏倫杰里族(Wurundjeri Woi Wurrung)和伯納翁族(Bunurong peoples)的土地上。 這些來自世界各地的舞蹈創作家聚集於此,他們都被民族主義者和拓墾者奪走了自己的文化,也都在現代的文化背景裡長大成人。人們也自然而然認為,這些藝術家會踏上尋找部分或全然迷失的自我認同的路程。 但對TAI身體劇場(直譯為:「看,身體劇場」)的瓦旦.督喜來說並非如此。相反地,這位來自台灣東岸花蓮縣的太魯閣族編舞家尋覓的是合作,與外在世界的連結、接觸。比如和印尼艾可舞團(EkosDance Company)的艾可.蘇布利陽托(Eko Supriyanto)合作的雙舞作《AriAri & Ita》。 其中,瓦旦.督喜作品《Ita》靈感來自於噹嘟樂。噹嘟以搖擺的四四拍演奏,是印尼殖民歷史中的卓越音樂,在有葡萄牙色彩的格朗章曲調上刷上了憂愁的哀悼,伴隨著印尼稱為裁彭甘的舞蹈,以及談論著愛情、痛苦和日常生活的歌詞,噹嘟早被視為流行樂,也被在自己國家之外、遠赴台灣討生活的印尼人視為民族樂。瓦旦.督喜對那些住在台灣的印尼社群非常感興趣。他從關注的「腳譜」入舞,這也是他稱呼舞蹈中踱步基礎的名字。他將之拆解開、專注其中,如同他在2017年從織布的動作中,研發並使用在《月球上的織流》。 透過藝術創作,去除歷史雜質 瓦旦.督喜也說自己著迷於「手勢的故事」。不只是在台灣傳承自祖先的舞蹈,包括太平洋區域從印度到夏威夷的所有原住民舞蹈,手勢是舞蹈中傳遞故事的工具,時常被嚴格地彙編成典,也時常充斥著對外人來說難以解讀的神話般的意義。基於長者奠下的基礎,人們可以把手勢蒐集並歸類,做成目錄後像植物標本一樣收藏。但人們也能觀察手勢,仔細的辨別,暫時不去探究其所隱含的意義,而是專注在欣賞動作的形成、變化時的速度、手指的雜技、手勢和舞者們的身體與

-

評論 戲劇

評論 戲劇愛在戰火蔓延時

評野田秀樹《Q:歌舞伎之夜》莎士比亞《羅密歐與茱麗葉》所描述的是年輕戀人間,5天短暫又純粹的愛情,快速燃燒得熾熱毫無保留,有如火樹銀花的煙火,在夜空中燦爛奪目,又隨及消逝。因此羅密歐與茱麗葉即使是悲劇,亦讓人感到就是在最美的時刻停止,永恆不渝的愛情才被完整保留下來。但如果羅密歐與茱麗葉未死,繼續存活下來,兩人的愛情面對現實的考驗,時光的消蝕,是否仍能始終如一,初衷未改? 日本導演野田秀樹的專訪中,談及他對於一直想做《羅密歐與茱麗葉》後傳,兩個美麗的人死去後,兩家和解結束了戰爭。但是隔天呢?一星期、一個月後呢?真的從此不再有紛爭了嗎?(註1)以此作為《Q:歌舞伎之夜》編導的動機,野田秀樹將愛情「加框」置於戰爭的襯底,用來呈現人類戰爭的輪迴,絕不會因一椿戀人的悲劇而終止,隨時隨地都會因慾念、仇恨、貪婪而烽火再起,戰鬥蔓延。戰爭的議題有其普遍性,亦可延伸至現當代,無論是二戰後蘇聯移送日本關東軍的戰俘,到西伯里亞苦役勞動,饑寒交迫、客死他鄉;到現今烏克蘭戰爭,俄羅斯與烏克蘭成千上萬的士兵與平民彼此殺戮戰死。戰爭更具備其象徵性,作為灰飛煙滅時代的意象,唯一碩果僅存、永遠不變的就是愛情。就像是Queen皇后合唱團所唱〈Love of my Life〉,如此末世警示紛擾崩壞的世界裡,唯有愛才有了生存的意義。 《Q:歌舞伎之夜》將莎士比亞《羅密歐與茱麗葉》的架構,移轉到日本12世紀末期,平安時代源賴朝與平清盛的源平合戰,由活下來的愁里愛與被流放孤島的瑯壬生,試圖回到過去,改寫原先命定的悲劇。這樣有如電影《回到未來》的情節,野田秀樹並未落入老哏,兩人並非真的穿越時空,回到過去,而是在一封空白的信紙上,由後來的愁里愛與瑯壬生跳脫出來,成為故事的敘述者,自由穿梭反覆述說,來重新面對舊有的記憶,重建過去的時光。

-

生活 藝@展覽

生活 藝@展覽不是回顧過往 探看藝術流變及其未來

關於「NEXT——台新藝術獎20週年大展」「台新藝術獎」自2002年開辦以來,今年邁入20周年,這個當年國內首創同時關照視覺、表演和跨領域藝術的獎項,透過獎項機制的運作和專業藝評書寫的推動,奠定它的專業地位,至今共選出67件得獎作品,不僅是對藝術家個人的表彰,也象徵某個時代的印記。由林曼麗擔任總策畫的「NEXT台新藝術獎20週年大展」,藉由重返台新藝術獎20年來的發展流變,也同時探詢藝術於下一個未來之種種可能。 一場返回創作本質的回顧展 「台新藝術獎20週年大展」現於北師美術館舉行,集結40組歷屆得獎藝術家,在「NEXT」為命題的主架構下,或推出新作,或以得獎創作再延伸,或跨域共同創作等方式,打破過往「回顧展」作為文獻或資料梳理的常態模式。除此,「台新藝術獎20週年大展」在現場展出、演出的作品之外,還有在嘉義、基隆等遠距舉辦的論壇與活動,甚至在雲端OTT觀賞的影片播映等,展期間共有25場表演、帶狀事件型作品、行為藝術和隨機的演出發生,讓美術館不只是展示的白盒子,也挑戰藝術的「在場與不在場」、「可見與不可見」(如:VR)的辯證,打造出具活性、動態又富劇場特性的展覽,而這樣的概念正呼應台新藝術獎追求「創新、多元、深耕、公共」的核心精神。 「一開始就確立了這次不要展出得獎作品、不想成為文獻展或歌功頌德的展覽,而是了解藝術家的下一步、他們如何思考未來等,這樣的展覽才有意義。」總策畫林曼麗期望能和所有藝術家得主共同完成這次展覽,因此,在和歷屆得主溝通過「不展得獎作品,要展出現刻正在發生、或能面對未來可能性的作品」的想法之後,她邀請劇場導演姚立群、藝術家高俊宏和蘇匯宇擔任策展人,由他們與藝術家進行細部溝通、協調及媒合,當作品逐漸成形的同時,3位策展人也各自提出他們對於「未來」的策展觀點,最後,林曼麗做整體性的統籌。 「這次策展面對的不確定性、複雜度都很高,挑戰很大。」林曼麗表示,台新藝術獎從成立之初,就是秉持開放的態度,「不限制美學立場、價值取向或表達方式,而是必須在觀念、形態上有所創新和突破,具備前瞻性的思維,才是獎項關注的重點。」這樣的特質,不只是歷屆得獎作品的特色,也充分展現在這次展出作品具實驗性、跨域對話、挑戰邊界等質地,返回創作原點的自由想像空間。

-

話題 話題追蹤 Follow-ups 「愛國東小聚場」講座記錄

話題 話題追蹤 Follow-ups 「愛國東小聚場」講座記錄從劇場到影視的跨界打怪指南(下)

詹傑 ╳ 王小棣 ╳ 徐華謙編劇、演員生存大不易 詹:有許多人問到生計的問題。我以前家裡並不富有,當我讀研究所時,我已經很務實地尋找更多收入。除了編劇,其實我也做過非常多奇怪的職業,比方說,我在公共電視當了3年、共30多集《藝文大道》的節目企劃製作,從撰寫腳本、剪片、邀請來賓到現場執行等等,一集大概一萬多酬勞,儘管薪水不多,但優點在於,只要製作人答應什麼人都可以邀請。所以我找過周遊、陳湘琪,還有胡德夫一眾老師上節目,這個過程讓我有更多機會接觸社會形形色色的人,同時對於創作跟生計的權衡,有了更務實的體認。 幾年過去了,編劇這一行在台灣還是非常辛苦的,我回學校演講,時常告訴學弟妹:「你不一定要為藝術犧牲,能吃得飽最重要。」當你沒吃飽,便不太容易有再探索的可能當然,很多學弟妹也往電視圈發展,這是很好的挑戰。也有人問:「怎麼選擇商業或者創作?」這對我而言並非直接的分野,即便是商業製作,無論案子資金多寡,都必須找到感到快樂的平衡點。 徐:劇場生存不容易,無論你想做導演、編劇還是演員,都會面臨身體上很大的難關。我自己算是幸運,除了小時候當過餐廳的服務生之外,這輩子只做過老師與演員的工作。 儘管如此,我仍經歷過一段不好受的日子。研究所之後,我便不再跟父母拿錢,當時英國唸書的姐姐決定留下,陪(當時還不是的)姐夫攻讀博士,我爸非常生氣,於是斷絕金援,姐姐只得向我求助拜託!我是一個不跟家裡拿錢、苦苦的研究生,結果每個月得開始煩惱姊姊的生計問題。 記憶猶新,我每個月要寄6萬塊給她。儘管演戲存了一點錢,但在每個月固定的大筆支出,我近百萬的存款就全部沒有了。那時候我正在寫論文,根本沒有任何工作機會,日子窘迫的時候,我一度假裝穿了襯衫,然後問室友「我看起來像上班族嗎?」我已經沒有存款了,假如論文也沒有寫出來,那麽有朝一日我真的會變成上班族。 後來我想到自己還有一個存錢筒,至少能夠再撐一些時間。我當時住在光武工專附近一條約45度的大斜坡,那天日子風和日麗,我拿上存錢筒走下山,結果不小心手滑,存錢筒掉到地上,銅板錢幣嘩拉嘩拉地沿著斜坡滾下去。 在追逐那些

-

話題 話題追蹤 Follow-ups 「愛國東小聚場」講座記錄

話題 話題追蹤 Follow-ups 「愛國東小聚場」講座記錄從劇場到影視的跨界打怪指南(上)

詹傑 ╳ 王小棣 ╳ 徐華謙「愛國東小聚場」是位於愛國東路的國家兩廳院為表演藝術工作者所打造的聚會時光,由兩廳院駐館藝術家規畫主題,分享專業知識、劇場脈動,希望能給予彼此靈感,甚至醞釀合作的可能。 近年來,IP產業興起,透過改編,故事以不同型態轉生,為此,第一次的聚會,由將於年底卸任駐館藝術家的金鐘編劇詹傑,特別邀請到跨越兩造的王小棣導演,及北藝大電影創作系的徐華謙老師,分別自編劇、導演與表演者的不同角度,談IP、聊改編,開誠布公地分享來自業界的第一手經驗。藉此創造更多交流機會,提供給有志於劇場、影視產業創作者一份「跨界打怪」心法。 演員的裝備與武器 詹傑(以下簡稱詹):在活動開始前,我們向大家蒐集了許多問題,這次大概有30多題都在問:「究竟劇場表演跟影視表演有什麼差別?」可不可以請華謙老師幫我們解答? 徐華謙(以下簡稱徐):我大學時讀戲劇系,現在任教電影系,負責教授學生將來成為「鏡頭」前面的演員。回頭來看,我自己有很多機會在劇場中實踐專業,也參與過影視作品,兩種媒介理應不相牴觸。我看了許多人的發問,可能大家對於「不同媒介裡如何展現自己的專業」這件事情困惑了,但其實只是媒介有所不同。如果我們回到這項專業的本質,我認為與其聚焦專業如何表現,不如好好思考媒介到底有什麼不同?劇場是一個固定的空間,觀眾跟你的物理距離是固定的;影視是可移動的鏡頭跟剪接的景框,鏡頭一跳,很可能就是你的特寫。兩者的物理距離傳達是有差的,所以你一但意識到媒介本質的不同,表演自然就會有不同的處理方式。 作為演員,你可能長期在劇場空間表演,習慣了固定的物理距離投射,也可能習慣在鏡頭前做可以辨識的情緒改變,但如此一來,可能便誤會了表演本質上某一些內心的情感流動;兩種媒介看起來好像很不同,但事實上裡面一定有一條貫穿在各種不同媒介通用的相同本質。千萬不要被這些不同之處先困惑了,我們先去找到一樣的地方在哪裡?只要你從那一個一樣的地方出發,你便有機會進可攻、退可守,攻去哪裡?攻去世界各地;退到哪裡?退到你自己的生存或生活。 詹:演員真的是不容易的工作,我對於演員這個職業始終充滿好奇。植劇場第一屆招收24個

-

專欄 挑戰邊界

專欄 挑戰邊界想想「互動」這回事

比起平淡無奇的影像和乏味的腳本,對我來說更致命的是創作互動式體驗時屢見不鮮的問題幾乎沒有給參與者任何回饋。我可以拿起書本,拾起蘋果,跳下貨車,但為了什麼呢?這些行動無論在感性或理智上,都沒對我造成任何影響。

-

演出 舞蹈

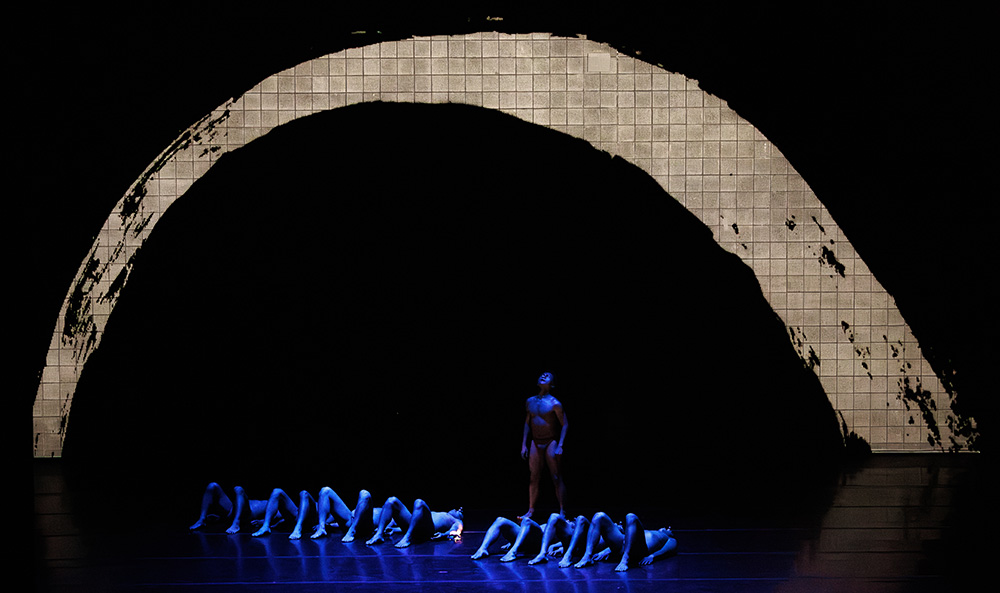

演出 舞蹈折磨囚禁後,分裂不曾見過的 Khiang

蔡博丞新作《The Cell》去年,台灣島上的人們迎來了一個夏季的三級警戒生活,這段時光為許多人帶來改變,包括 B.DANCE 藝術總監蔡博丞。沉澱醞釀,他將這段稱為「病態」的經驗,化為超現實新作《The Cell》。 享受一種折磨,深陷其中 疫情趨緩,B.DANCE 甫於年初巡演歐洲 4 國 22 場,這是疫情後的首次國際巡演。兩年來雖然取消數十場演出,但透過線上劇場,舞團聲量未減,仍很快地與國際接軌,且甚至有所收穫:「在經歷了 COVID-19 帶來的破碎感後,好像我又再大膽了一點,看到了不曾見過的自己,還有 B.DANCE 創作的可能性。」 隔離時光,蔡博丞獨自生活在他形容全白的小套房裡,對一名高度動能與行動力的舞者、編舞家來說,近乎折磨。每天重複選項有限、類似的事情,他開始自言自語,時間一久,一面覺得病態,卻又著迷般地深陷其中。 「我開始懷疑,這間房間在控制我。」 沒辦法折磨肉身,轉而折磨創作思緒。「作為一個作者,我好像在享受這樣子的被折磨感,以及分析這個被折磨感是如何產出的」一個想法冒出,下一個念頭又把上一刻的自己吞噬。當迫不得已的束縛感捆住自己,那些潛藏在幽暗深處的人格,在疫情期間於白色的房間,分裂而出。 蔡博丞感覺到,在狹小空間被關著的自己宛若是一顆渺小細胞,正被放在培養皿上實驗的恐懼感油然而生。「《The Cell》要說的是那種不安、怪異、混亂跟躁動。」 《The Cell》從 2018 年描述人格分裂的《Split》延伸,當時30分鐘的版本,探討人在短時間轉變性格的病態與分裂。經歷長時間隔離後,蔡博丞轉化被世界懸置的荒謬感,並且要讓關住人們的「空間」成為主角。

-

國際 四界看表演 Stage Viewer

國際 四界看表演 Stage Viewer創作能量尚待恢復 走出疫情挑戰再起(下)

2022愛丁堡藝術節與藝穗節觀察獨角戲競爭激烈 在音效設計開發卓越表現 由於演出與住宿成本驚人,獨角戲一直是藝穗節常見的形式(演工作人員愈少愈好),除了本來就很受英國人歡迎的Stand-up comedy外,獨角戲演出非常仰賴好劇本和好演員來吸引觀眾進場。官方統計2022年共有來自63個國家、3334個節目在愛丁堡上演,競爭之激烈,可見一班。 今年我最推薦的獨角戲《害怕不祥之事降臨》(Feeling Afraid as if something terrible is about to happen),是由劇作家桑多斯(Marcelo Dos Santos)所作,也是夏日劇場(Summerhall)全數售罄的演出之一。劇本由英國知名喜劇演員巴涅特(Samuel Barnett)出演。雖然只是講述單純的約會經驗,但本劇的設定就已經立見高下:試問,當一個喜劇演員終於遇上真命天子,但這個人偏偏有一個致命的缺陷:他無法大笑,因為只要一笑,他就有可能會死掉;渴望愛情卻也熱中於喜劇事業的演員,該怎麼辦呢?這個劇本不僅挑戰了喜劇演員生命中最大的成就與脆弱,更輕盈地玩弄美國人與英國人之間的文化差異,整場演出笑聲不斷,毫無冷場,巴涅特高超的演技和節奏感完全撐起了這個精采的文本。 綜觀今年欣賞的幾部獨角戲,雖然大部分文本不見得有突出之處,但都有一個共通點:音效設計上的卓越與精準。這是過往比較少見的,如喜劇演員麥可法森(Patrick McPherson)的新作《龐大》(Colossal)探討當代的愛情觀:從第一次約會到最後分手的簡訊,從不顧一切的投入到最後的粉身碎骨,在他揣摩不同場景和角色時,燈光、音效與不同方向的音場整合切換,可以說是秒秒到位,完全彌補了台上只有一個演員的空虛感,更讓觀眾身歷其境。值得一提的是,即使這是齣非常「直男觀點」的戲,創作者在描繪自己情史時,仍不忘加了一位生理男性在其中。感覺未來探討當代情感的戲劇,「性別與情慾的流動」會是一個新的趨勢與走向。 由跨性別藝術家瑪里布蘭卡(Daniel Mariblanca)所創作的《71個身體,1支舞》(71 BODIES, 1DANCE);靈感取自71位分別來自挪威、瑞典、丹麥與西班牙跨性別者的生命經驗及故事,希望能透過藝術來喚醒大眾對跨性別社群的關注,以

-

國際 四界看表演 Stage Viewer

國際 四界看表演 Stage Viewer創作能量尚待恢復 走出疫情挑戰再起(上)

2022愛丁堡藝術節與藝穗節觀察因疫情而停辦的愛丁堡藝術節/藝穗節,在去年牛刀小試之後,今年正式回歸往年盛況,雖說跟2016、2018年筆者參訪時的巔峰盛況相較起來,還略有差距,但整座城市仍舊生氣蓬勃,彷彿疫情從未存在過。BBC報導指出,今年票房普遍不景氣,某些場館的票房收入比2019年平均少了四分之一(疫情前,主要八大場館在2019年賣出了將近200萬張票券,今年不到150萬張),並將這個現象怪罪於令觀光客與藝術家無法負擔的高房租,更別提通膨之後,物價普遍皆漲的經濟困境。 今年整體作品跟往年比較起來(根據我看的51齣戲),有感大部分的創作者仍處於一個創作能量的恢復轉接期:作品內容、主題與風格與過往比較,整體顯得相對安全,較專注於個人內在情感,或與家庭、社會連結的探索居多;許多當地觀眾都表示今年沒有看到任何「令人眼睛為之一亮」的作品。

-

演出 藝術節 2022人權藝術生活節

演出 藝術節 2022人權藝術生活節跨越地域藩籬 打開被淹沒的傷痛歷史

2022人權藝術生活節將於11月19日登場,這次的主題「記憶導航」意在出土曾經被壓抑的歷史,恢復那些被否認的身分,發出曾被禁止的聲音,不論性別、族群、年紀;無論是否有過交集,這些曾被淹沒的歷史,都是引領我們向前推進的力量。 今年的人權藝術生活節邀請了包含飛人集社劇團、余余劇場、阮劇團、狂想劇場及來自香港的藝術家黃國才等藝術家與團隊參與,並將展演戲劇、舞蹈、音樂、裝置藝術、影像錄製與紀錄片等內容,其中最值得期待的是野火樂集所製作、再現鄒族歌手高菊花的紀錄片《派娜娜:傳奇女伶高菊花》。 高菊花是鄒族音樂教育家高一生的長女。1947年二二八事件時擔任阿里山鄉長的高一生因協助涉案者避難,被加上罪名「匪諜叛亂」,於1952年被捕,1954年遭到槍決,為白色恐怖時期的受難者之一。 高菊花畢業於台中師範學校,任教於阿里山國小,原本已被美國哥倫比亞大學接受入學的她,卻因為父親被捕,中斷了求學之夢,家裡經濟因此一落千丈。此時經過朋友介紹,於是到台北的歌廳以藝名「派娜娜」登台演唱賺錢養家。她白天在歌廳以狂野的嗓音、風情萬種的舞姿演唱拉丁歌曲,迷倒當時不少權貴。各大唱片公司也捧著條件優渥的合約等著與她簽約,可是她一概拒絕,因為每晚走下舞台,在台下等她的不是歌迷,而是準備帶她去問話的情治單位人員,與她交換救援高一生的條件。但不管她如何努力賺錢,配合情治單位的要求,父親高一生最終還是走了。 這位為家人犧牲的奇女子,在野火樂集總監熊儒賢多年的採訪與籌備下,透過導演侯季然的影像,將這位傳奇歌手背後因歷史的殘忍、導致她必須度過的悲情人生,呈現在你我的面前,其父高一生對鄒族音樂的貢獻,因白色恐怖而中斷的憾事,也能從這短短25分鐘的紀錄片一窺端倪。

-

演出 戲劇 紀念盜火劇團創團團長謝東寧

演出 戲劇 紀念盜火劇團創團團長謝東寧《練習曲:東東(和他朋友們)的假期》 面對死亡的練習

人的一生當中總有死亡的那刻,或是得面對親密之人死亡的那天,但我們練習過如何看待這種(可能是)永遠的失去與離開? 盜火劇團《練習曲:東東(和他朋友們)的假期》(下簡稱《練習曲》)說了個魔幻故事:主角朱莉在半夢半醒間接到一通跨越時空、來自於東東這位朋友的來電,要他到藍色度假村一趟。失業的她,踏上這趟旅行,而旅程中又遇到不同的人,同樣的是都有親人去了藍色度假村。但是,東東是誰?藍色度假村在哪? 主創者之一的劉天涯說:「老實說,觀眾可能會猜到藍色度假村應該是象徵死亡的地方,我覺得朱莉所經歷的一切,蠻類似我的心境,就是如何去面對親人死亡,要經歷什麼樣的過程,一開始會是不解、或恐懼,然後慢慢釋懷。」因為,這個作品是要紀念她過世的先生,也是盜火劇團創團團長謝東寧(大東)。

-

專欄 看戲不忘電影

專欄 看戲不忘電影舞動歷史的身與影

蒂摩爾古薪舞集新作《bulabulay mun?》是該團首次走出北排灣的創作,碰觸了與過往創作迥異的題材台灣史上第一起涉外戰爭,以「牡丹社事件」為題創作,歷經疫情的3年中,他們學習了東排灣的歌謠,透過舞蹈構作將想像帶往那片海灘,透過古調的吟唱撫慰所有人的心靈,以身體技法與構圖變化,讓觀眾感受到海浪與強風,戰爭攻防與哀悼。