許斌

-

印象手記NOTE OF PHOTOGRAPHER

印象手記

「鋼琴師」David Helfgott在台北練琴

-

藝問藝答.藝搭藝唱

藝問藝答 藝搭藝唱

問:近幾年來,許多人嘗試將舞台劇與其他媒體結合呈現,產生了舞台劇「電影化」與「電視化」的結果,然而這種結合除了是用攝影機將舞台表演攝錄轉播之外,似乎見不到有什麼具新意的創作。請問您個人對這些實驗性的結合做法,有何評價?您認爲這些做法還有哪些可以突破改進之處?又,您認爲在這種泛媒體的時代中,身爲戲劇表演之母的舞台劇,應如何自處,並開創出新的格局? (台中.劉淸彥) 答:舞台表演結合了電視電影或現場攝錄轉播或幻燈,這是時代趨勢,客觀來說沒什麼對錯,但是當然有好壞之分,看導演的結合判斷是否成熟。有時是喜好作怪,有時是基於沒有自信、怕自外於潮流顯得不上進,有時是不了解自己樸素的舞台已有自足的魅力。當然,在這些壞例子之外也有許多好例子。 每齣戲都是一個「體」,不相干的元素放進來總有爲難之處,融爲一體是個愼重,且要花時間的工作,而我知道絕大多數本地的導演都在演出前一天彩排時才看到那個科技媒體的出現。我以前作品中好像一直不曾使用過多媒體,舞台衆多元素中我較偏愛「人」本身,不習慣在「人」身上裝飾過多。 面對這樣的泛媒體時代,舞台劇大可以與它愉快的結合;只是我說過了,要愼重。如果創作者拒絕這樣的結合,那麼相形之下,舞台劇的特點就該更淸楚明確地凸顯出來,即「表演」本身。台灣的舞台劇還在起步,不論編劇、導演或演員,前面的路還很長遠,要達到所謂「新的格局」還有很多事要做。離開包裝,「體」本身的能耐美醜會更被期待,更被要求。我反而認爲這是更純、更好的事。 文字|金士傑 演員

-

絶活亮相

丹田樓轉辛寶達

高派的唱功勁頭與其他派別不同,一層又一層的高音翻轉配合感情奔洩,調門商,韻味足。

-

舞蹈

眞實感動的誠懇

在現實生活與創作中,何曉玫找到一個很好的切入點,編舞家的眞心誠意使作品因有生活的眞實感動而顯得誠懇。

-

舞蹈

世間最眞心的對話

整場作品最令人難忘的就是媽媽和小孩的互動舞蹈,編舞者巧妙地將動作元素做出多種簡單卻又不單調的變化,溫馨而滿足的笑容展露在台上台下每一個人臉上。

-

舞蹈

對待肢體的理性思維

彭錦耀和馮念慈在「拉威爾之夜」除了一慣的搞笑之外,亦展現出一位好的編舞家該有的音樂素養。

-

戲曲

新京戲還是新歌劇?

旣稱「京戲」,必帶京味,儘管可以穿挿民歌小調,若未臻渾然天成融合的境界,聽來不免感到突兀。

-

戲劇

不見男人心情

如果我們把口述歷史劇場比作是紀錄片,那麼口述歷史劇場的舞台上,導演應該要對敍述主體有更淸楚的觀點才是!

-

非演評

新興敎派的誕生

擊鼓表演或許隱含某種象徵,「優」劇場在風海翻騰中,或許回到心之初始的靜密。然而《海潮音》長出的奇美花朶,卻與周遭環境大不相稱。

-

印象手記NOTE OF PHOTOGRAPHER

印象手記

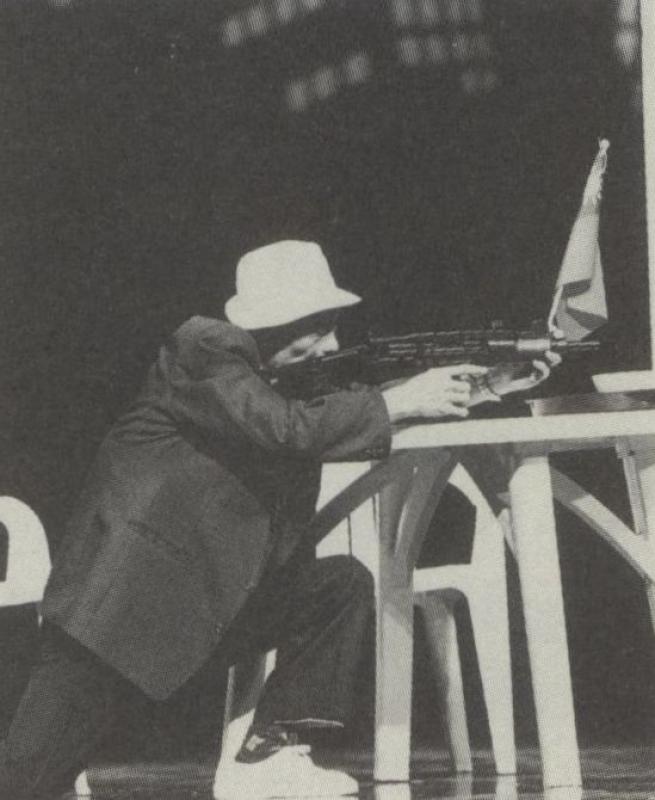

問「秀色」,問「江山」,嚴蘭靜、言興明忙答問。 大兒玉、多爾袞,忒本多情,無奈天意難逆,「秀色」轉頭化「江山」。 問:情是何物?看倌自定奪。

-

特別企畫 Feature

期待零點一秒的超越

台灣現代戲劇與舞蹈,在這批健將手中,走出迥然不同往昔的新鮮氣息。這些四十歲以上的創作者,有充足的理由成爲「先輩」;在不斷地耕耘下,樹立台灣當代表演某些傳統,這種「一步一脚印」的精神,似乎是他們共同的特色。

-

特別企畫 Feature

遨遊創意天空的滑翔翼

十年前的解嚴,社會風氣大開,大環境的改變,提供他們多元發展的時機;三十多歲這一代的創作者,一心一意馳騁於想像與創意的舞台。

-

特別企畫 Feature

遨遊創意天空的滑翔翼

三十五歲到四十歲這一輩的編舞者在穩定與富裕的八〇年代後半期起飛,從小劇場到大舞台;由國家劇院實驗劇場而各地文化中心,環境提供多元發展的時機。 這個年齡層的創作者多屬舞蹈科班出身,創作期長達十年;或者更久:林秀偉脫離雲門舞集自立門戶;出身文化大學的古名伸與楊桂娟則發展個人風格強烈的舞作。在這群年紀相仿的編舞者裡,陶馥蘭及彭錦耀算是異軍,前者因對舞蹈有濃厚興趣而轉行;後者原爲香港舞台活躍的創作人。他們的創作力堪稱旺盛,儘管舞蹈編作過程面臨轉型,作品風格極力維持在穩定中求變化,而長年累積的肢體訓練成爲塑造個人舞蹈特質的主軸。 林秀偉:心靈相合的探索 林秀偉十八歲投入舞蹈表演,靈巧的肢體加上強勁爆發力,她曾經是雲門舞集一顆亮眼的星。雲門時期,她便嶄露創作才華,她是爲了尋求舞蹈感動的概念,因而發展太古踏技法,目的在追求身體與心靈結合。 十幾年前,葛蘭姆技巧的脊椎訓練對她腹部及背肌力量極有助益,她說,當時由於過度使用,使頸肩和背脊長年承受椎心刺痛,因此發展出一種具賁張力量的技巧而又不傷筋骨的舞蹈訓練方式。 在發展太古踏肢體技法過程,她從動物的動作中找到身體律動的方式,如「獸肢」技法。她強調創作以冥想來進行,這類型的作品如《生之曼陀羅》、《無盡胎藏》。冥想是她編舞方式,她的舞作也多離不開母體子宮孕育生命的概念。不過,舞蹈呈現的主題面已逐漸拉寬,《踐花月之約》便屬於這類舞作,她對身體和心靈相合的探索仍然是未來肢體創作路線。 彭錦耀:舞與戲的交融 從今年新作《拉威爾傳說》呈現方式來看,彭錦耀的編作方式似乎改變了以往舞戲交融的模式,不過,他個人卻強調對音樂的關照才是創作所堅持的元素。 彭錦耀創作年齡長達二十年,一九七八年開始的兩年間,他以現代芭蕾作品在香港舞壇發迹。加入城市當代舞團後的八〇年代初,他嘗試編作以情感關懷爲主題的現代舞蹈作品。灰暗色調的舞作持續了幾年,一直到他離開城市當代舞團,作品才走出抒情的框架。 八六年以後,他成立多層株式會社舞團,創作嘗試各種實驗,不僅發揮空間加大;創意也轉得更快。工作環境讓他累積了各種編舞形式,題材和視野更寬廣,像《八段環迴》、《怪談》

-

特別企畫 Feature

肯定自我的個性演出

比起上一代對社會、歷史或文學議題的關照,新生代喜歡從個人經驗與感受尋找創作題材;一旦沒有適合的藝術形式,就自己創造一個。

-

特別企畫 Feature

肯定自我的個性演出 我,就是我

新一代的舞蹈創作者除了年輕之外,擁有良好的學院訓練是最大的共同點。優越的肢體技巧訓練、編舞技法的學習和觀念的開拓,使得他們有優於上一代的先決條件;也不再有非科班出身、半路出家的編作者,偶爾有像野草梅舞團的李斌榮,也實在是不多見的少數。比起從前,各種舞團林立,使這些創作者畢業之後有更多加入舞團的機會,以吸取表演和創作的實際經驗,加以台灣近幾年有越來越多的外國團體來台演出等,提供了年輕一代的創作者觀摩、交流的環境;此外,許多聯合發表的經驗,也使他們有更多機會相互交流、切磋。 個人經驗是創作題材的泉源 比起上一代對社會、歷史或文學議題的關照,很顯然地這些並不存在年輕創作者考量的範疇,又比如形而上的「東方肢體觀」,也不在他們煩惱的範圍之列。然而,這並不代表他們對上一代人舞蹈思考的否定,反而覺得是値得學習與借鏡的對象。 然而或許是因爲社會歷練不豐沛,或許是身處資訊爆炸與社會亂象充斥的「亂世」,因而使新世代發展出一套較爲宥限於自我的自處原則。個人的經驗、情感成爲他們創作題材的泉源,他們注重的是:如何以自己的身體動作來表達情感,或是在身體與空間、動作元素之間探索値得玩味的領域。而從自己或從舞者身體實驗出來的動作,往往成爲主宰舞作發展的主軸,有意念、有感覺在先,而不是架構在前。動作語彙的選擇包含更多肢體的扭曲、細碎的動作轉折,更多獨特、個人的氣質展現。蒙太奇式的片段連接不是編作技巧,而是原本思維方式的呈現。 創作發表機會豐富 大體而言,創作機會對新一代的創作者而言並不匱乏,主要原因是前輩、師長的提攜,提供新一代創作者在物質、人力資源方面的補強。例如組合語言舞團上一季演出的「XX的春天事件」,邀集了黎美光、李淑芬及卓庭竹等新一代編舞者發表作品。此外,像剛在台北民族舞團發表作品董述帆、蕭淑君;在太陽劇場舞團發表作品的徐柴櫻,以及與古名伸在皇冠小劇場師生聯展「無關四月」的蘇安莉,雲門舞集去年下半年「X世代」的李靜君、布拉瑞揚、卓庭竹等都是。高雄城市芭蕾舞團也提供以往在舞蹈社習舞的學生回團編舞,如現在在荷西.李蒙舞團西團(Limn West)擔任舞者的林向秀,在舞團發表小品《生之翔》。像這樣的創作機會比比皆是。

-

回想與回響 Echo

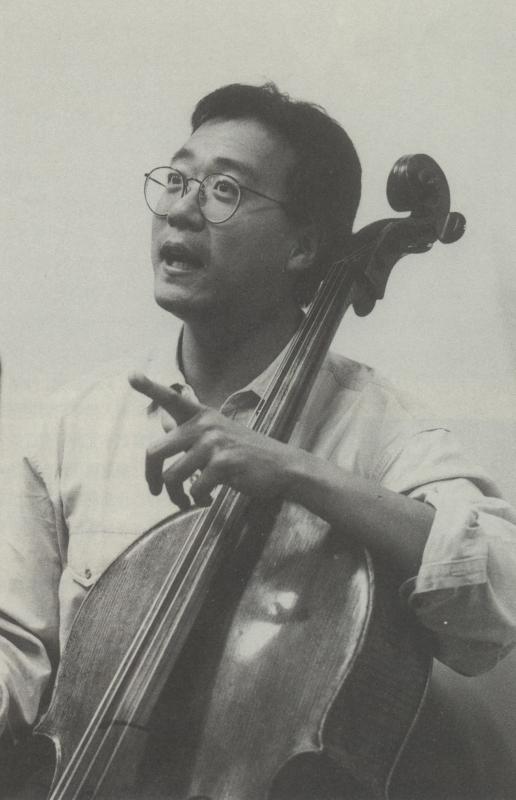

首次接觸「魅力」馬友友

馬友友認爲演奏者不應只是將音符丟給聽衆,應該將夾藏在音符間的故事唱出來。

-

戲劇

笑看哀樂家園

和甫獲諾貝爾文學獎的義大利喜劇奇才達理歐.福一樣,李國修擅以戲謔的角度來觀察社會。然而,除了嘲弄與感歎之外,觀衆哄堂大笑,散戲之後,編導者爲他們留下的是改變社會的信心?還是無奈與恐懼?

-

戲劇

聽優劇場的《海潮音》之後

表演前的安靜是一種必要的蓄勁,或只是神秘氛圍的營造?觀衆是否可以分辨之後,突破迷霧,落實評斷,讓優劇場得到實質的進步?

-

舞蹈

形式內容豐厚,精準尚待琢磨

紐約市立芭蕾舞團來台演出不同風格與時期的作品,表現它輕鬆幽默、嚴峻淸麗的各個風貌和馬汀斯大刀闊斧的氣魄。唯一的遺憾是,此次來的年輕舞者,卻顯得經驗匱乏。

-

戲劇

夢土與現實 評「牛古演劇團」《電話》

戲劇創作者在私下構築的夢想,最後都得在劇場中親自面對觀衆現實的反應。然而,若無法直接讓觀衆喜悅、憤怒、哭泣、歡笑,是不是只有接受被遺忘的命運?