世界在編輯室裡穿過

評《眞?理》一劇人物安置與空間用法舞台元素應各自發言並與全劇的其他環節相扣,以便分工演述題旨與隱喩。基於此,本劇的舞台設計應該還有更大的揮灑空間,以與寫實化的表演形式作異質而補述的演出。

舞台元素應各自發言並與全劇的其他環節相扣,以便分工演述題旨與隱喩。基於此,本劇的舞台設計應該還有更大的揮灑空間,以與寫實化的表演形式作異質而補述的演出。

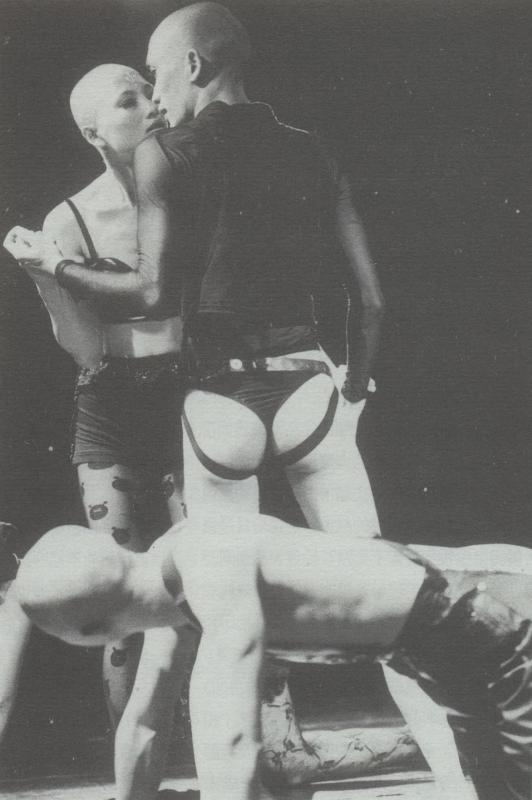

文化的挪用還包含了一些潛意識的扭曲,因而總有些出人意表的演出。不論我們多麼的小心翼翼、刻意迎合,大約都無法避免不小心使出的褻瀆手勢。旣然如此,論同志情說同志愛,何妨輕鬆一點,用自己的語言,自己的肢體,在自己熟悉的場景中訴說。

《家族合唱》在傷悼逝者的同時,我們看到的是一種世紀末的救贖,譜成多聲部的和聲,而這樂句是沈重而用力的。

《家族合唱》的整體氛圍是明顯的,但就作品論作品、就呈現論觀衆、就緣起論歷史傳續卻都有太多令人深思、値得討論的地方,圍繞著《家族合唱》所出現的種種,正可以做爲雲門及文化界深沈的觀照對象。

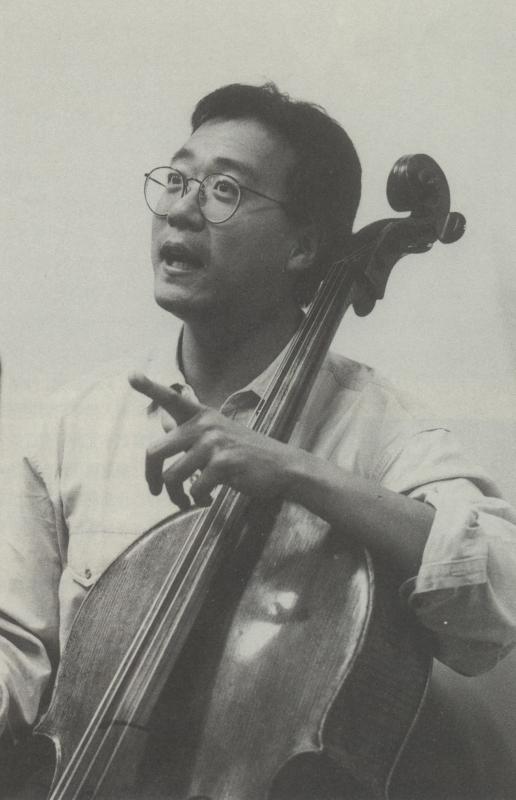

馬友友認爲演奏者不應只是將音符丟給聽衆,應該將夾藏在音符間的故事唱出來。

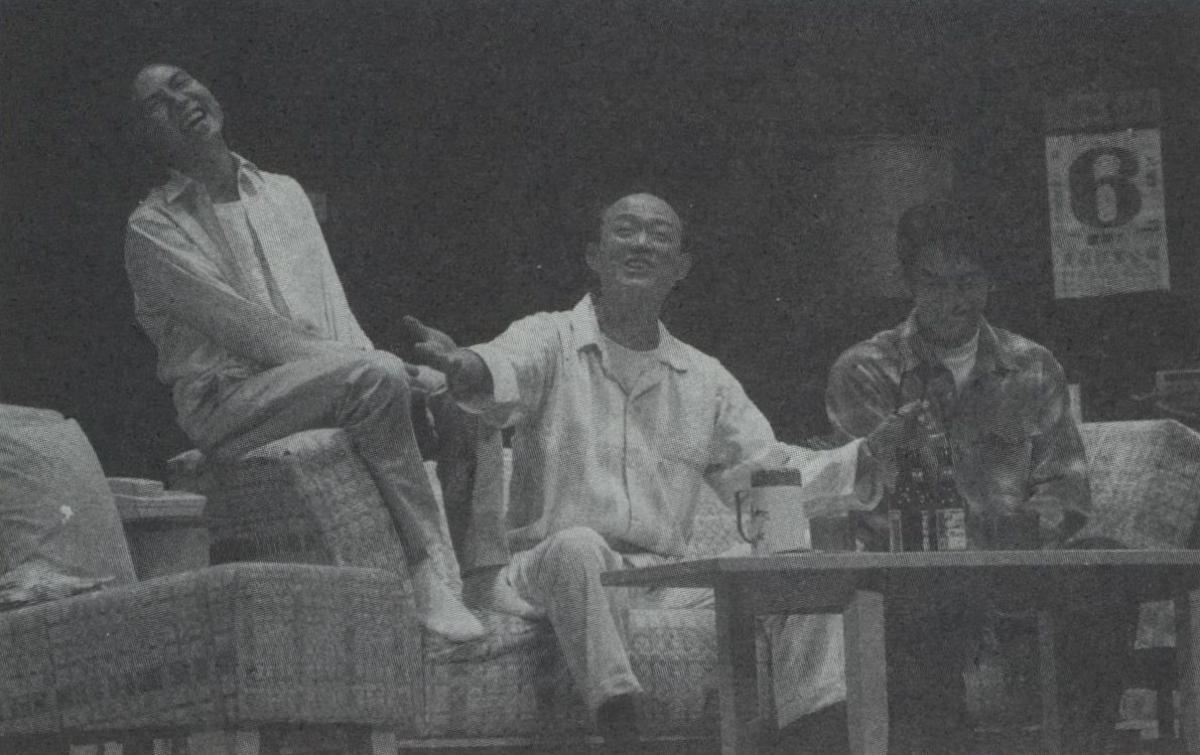

「台南人劇團」正在嘗試破繭而出,走向半職業或職業劇團的規模,成爲台南市各劇團的龍頭和榜樣。我們在付出熱切的期望之餘,也就不能如旣往般地一味鼓掌叫好,應該到了以切磋的態度予以督促改進的時候了。

在《Tsou.伊底帕斯》中,編導將古希臘劇作家心目中的本性與命運之謎呈現給觀衆,將人類對自身的疑問,從古希臘時代的追索一直延續到今天。

對鄒語的陌生,使得演出說明書成了傳達演出整體信息最重要的一部分;導演儀式化的處理,沒有適當地融合編劇個人化的感言。觀衆因爲聽不懂,變得理性而疏離,無法享受純粹欣賞的樂趣,也無法透過現場演出,來體會內在的戲劇動力。

和甫獲諾貝爾文學獎的義大利喜劇奇才達理歐.福一樣,李國修擅以戲謔的角度來觀察社會。然而,除了嘲弄與感歎之外,觀衆哄堂大笑,散戲之後,編導者爲他們留下的是改變社會的信心?還是無奈與恐懼?

表演前的安靜是一種必要的蓄勁,或只是神秘氛圍的營造?觀衆是否可以分辨之後,突破迷霧,落實評斷,讓優劇場得到實質的進步?

紐約市立芭蕾舞團來台演出不同風格與時期的作品,表現它輕鬆幽默、嚴峻淸麗的各個風貌和馬汀斯大刀闊斧的氣魄。唯一的遺憾是,此次來的年輕舞者,卻顯得經驗匱乏。

由舞者初嘗編舞的階段,往往較能掌握動作及造形之美,但對整體舞作結構則易流於形式強於內容,若能持續不斷的歷鍊、思考則是指日可待的!

戲劇創作者在私下構築的夢想,最後都得在劇場中親自面對觀衆現實的反應。然而,若無法直接讓觀衆喜悅、憤怒、哭泣、歡笑,是不是只有接受被遺忘的命運?

因爲不感疼痛,反而更加危險。 ─柏格曼

化蝶是一種變形,雖然形體改變了,但是內在本質的情愛,卻是纏綿久遠,可以亙古不變的。因此,無論舞台上的梁祝如何改編,如何創新,我們都眞心地期盼,能夠依然保有那份純淨的情意,那份動人的眞摯,不要太多的虛誇,不要太多的裝飾,也不要太多的畸變。

劇中所有角色都以同一種自憐/自戀和濫情處理愛情,分不出有「九種耽溺」的不同,更看不出所謂「白先勇式」的華麗虛無。

戲外,衣香鬢影的孤獨冷峻;戲內,與法斯賓達的投射相擁。男男女女對視錯身,愛比死更冷。

無關深度,得先讓台下觀衆笑翻才算數;會心處處,歪批生活周遭的現成事實,就是作相聲的委屈。

「歌舞劇」中的歌曲和舞蹈仍應以戲劇需求爲主,只爲歌唱而唱,就戲劇本身的結構與進行而言,並不具任何意義。

編劇一改傳統曲文的抒情描寫,轉呈具體的心理刻劃;而「人模仿傀儡的不能模仿人」,更是梨園戲特殊的身段美學。

有一群關心梨園戲的創作者,不僅繫梨園戲存歿爲己任,也扎實地爲梨園戲存古、開新。然而就像泉州城漸稀的石板路,古老劇種的光澤漸漸褪去,在城市裡濁重的呼吸中,空靈的音韻身影會不會淡出而成記憶?

齊瑪曼的演奏技巧毫無窒礙,不但能陶醉在自我建構的音樂世界中,更帶領樂迷進入他的世界。

黃海倫雖然依舊娃娃模樣,卻從曲目中顯現出不再侷限於過去印象,而試圖探索人世間深刻的喜怒哀樂。

在敗戰的瓦礫與殘垣中掙扎求生的日本,孕育出舞踏留給世人無限的探思空間,舞踏在土方巽死後十年的今天,又演變成了什麼樣的面目呢?

不同題材,不同表現形式的戲,在北部小劇場界可說是稀鬆平常,南部的觀衆,除了「鄕土寫實劇」以外,絕對有能力,也有權力觀看其他表現形式的戲!

本網站使用 cookies

為提供您更多優質的內容,本網站使用 cookies 分析技術。 若繼續閱覽本網站內容,即表示您同意我們使用 cookies,關於更多 cookies 以及相關政策更新資訊,請閱讀我們的隱私權政策與使用條款。