Search 搜尋

-

現代戲劇講座

象徵主義:反寫實劇場的先聲

象徵主義戲劇所追求的詩情畫意和意在言外的「內在眞理」,讓許多讀者都能直覺地產生共鳴。相對地,象徵主義的舞台演出──那種「沈悶的劇場」卻令觀衆叫苦連天,但是,也吸引了一群執拗、瘋狂的年輕藝文知識份子的追隨。

-

音樂

堅強的卡司.微瑕的組合 評歌劇《卡門》的演出

整體的演出尙稱圓滿,但演員的搭配與組合若能作適當的調整應會有更驚人的成績。

-

音樂

瑕不掩瑜的演出 徹卡斯基鋼琴獨奏會

小時了了,大未必佳!?那臨老呢?徹卡斯基卻顯然是老來俏。曾經一度爲世人所盡忘,卻能憑其過人的毅力和獨樹一格的演銓手法,重享風騷;從他烱烱的眼神和緊抿的雙唇中,似乎可以看到「時來運轉」之外的原因。

-

音樂

另一種選擇 蔡佩眞.叢培娣双鋼琴演奏會

二位茱莉亞音樂院的碩士,在敎學之餘,合組而成的双鋼琴重奏,帶給觀衆新鮮的視聽感受,並爲國內音樂會注入新活力。

-

戲劇

甜入心底,滋味黏蜜? 關於「甜蜜蜜」的角色扮演與媒體之間的一些問號

對於到過「甜蜜蜜」的人們來說,最爲人津津樂道的總是店主吳中煒迷離、模糊又多變的身份。我們都知道他是老闆;同時也是一位藝術家,當你來到這裡,他時而加入你與友人閒情談話的行列;時而與你激盪任何不拘形式的創作想法;時而提供場地讓人表演亂現;甚至偶也參與你發表作品中的發展或演出。這樣一個多重角色的扮演與經營理念,不僅改變了一般同類店家、顧客、老闆之間消費的從屬關係,更使得這個封閉的室內突變成一個不折不扣的開放場地(空間),可供任何人任意進出、走動、踐踏或完成一件什麼(劇場、裝置、錄像、地下樂團等的呈現與發表)。 依循如此不確定、不固定,可以任意變換的自由法則,和一九九三年十月一齣在此地發表的《隆鼻失敗的丫丫作品1號》(魏瑛娟編導)散發迷人氣味的獨角演出概念,由經常來此的一些友人與吳中煒夫婦於是發展出一個名爲《壹月,小劇場在甜蜜蜜》(此爲吳中煒定名,新聞資料則定名爲《物以類聚》,實則沒有確定的總名)的展演活動,把五花八門的各類演出來一次大鍋炒,使得向來已常爲媒體追蹤報導的「甜蜜蜜」頓時又成爲新聞寵兒,除了十六齣、二十五場(原本排定,後因各自不同的考慮,部分節目取消或加演)的浩大排場引人側目,演出宣傳單上標示的「看戲注意事項」也具噱頭,諸如「表演前後或表演中,請大聲喧嘩,歡迎上前獻花、獻吻、獻唱、獻身」等條文,皆顯示「甜蜜蜜」無限寬廣包容的性格,以及能夠敎媒體關注且具話題性的異常氣質。所以,「甜蜜蜜」能在媒體上頻頻出現也就不足爲奇了。 隨著活動的展開、進行,吳中煒從活動的主辦,又跳換成媒體的受訪者在媒體上發言,漸進地開始持續扮演不同的角色;參與策劃的人,有的同時身兼創作者與觀衆,立刻也成爲媒體的受訪對象發表聲明。衆多參與創作的人(包括後來退出活動的創作者)、以劇場觀察論述者出現的,當然也依此途徑不斷扮演各種角色(作者/觀衆/觀察論述者媒體受訪對象),甚至在作品衍生而出的暴力事件中,觀衆成爲事件引發者,再成爲媒體的受訪者。於是,所有的角色扮演皆朝向媒體的運作關係中發展。 那麼,媒體對於「甜蜜蜜」此次活動的介入是否具有某種強烈的主導性?繁複的角色扮演是否終究得以受訪者的姿態被媒體操控?參與者是否自覺到能與媒體建立何種關係,並立足於媒體上發言? 然而在大大小小的相關報導篇幅與後續的討論中,媒體卻也只呈現

-

戲劇

戲劇兩個女人的發聲練習 《隆鼻失敗的YY作品1、2號》

請允許我用這種方式開始。兩齣有關女性的小戲:《隆鼻失敗的YY作品1、2號》由魏瑛娟編導、阮文萍飾YY,於去年十月與今年一月,在甜蜜蜜Pub演出。而我企圖運用一種有別於傳統報導與劇評的方式,爲表演本文留下一些文字記錄。也許試圖爲非主流的表演在劇場之外尋找另一種生存空間。 顯而易見的是,這種方式註定比不上攝影機的鏡頭那麼「忠實」。請注意我的用語「忠實」而非眞實。借用班雅明(Walter Benjamin)對氛圍(aura)的說法,錄影帶也許能留下視覺與聽覺的準確記錄,但是對氛圍,即特定時空限制下的產生的獨特感覺或韻味,卻缺乏捕捉的能力。這也是我採取這種文體的原因,從不同的媒介出發,希望能命中眞實的飛靶。 兩齣只有一個演員的戲,本事上吿訴我們,她叫YY。一個軟弱的女性主義者,有一個隆鼻失敗的鼻子。在作品1號裏,她抱著一只電鍋,運用一張僅有的長方桌子,敍述了她和前任男友(電鍋促銷員)之間,對於電鍋、鼻子的不同想法。電鍋促銷員歌頌傳統家庭觀,認爲電鍋恰好在人類的家庭結構及種族綿延上扮演「催生」的角色。YY則因爲隆壞的鼻子使她意識到男人對女人的觀看與監督的位置,繼而對婚姻的原始功能產生質疑。後來,電鍋促銷員被迫娶了六十多歲的戲劇女敎授,婚姻關係中男性權威的慣性被戲劇性地取代,他必需爲自己的貞操奮鬥,產生了一段性別角色錯亂的諧謔與反諷。 YY禍不單行。她在作品2號中因爲吃了別人給的西瓜,肚子裏的種子發芽長成大西瓜。朋友對肚子和西瓜的看法非常分歧,因此肚子成了戰場。這裏對不同立場人士,例如人道主義者、政治野心家、婦女運動團體等,運用滑稽模倣(parody)的方式,映照出他們對女性問題的偏見與關注。戲的後半段,YY不以爲然地轉述了部分男性語言學者對女性使用語言習慣的分析,並且似是而非的從男性使用的粗話中歸納出男性的語言習慣;諸如母親概念的所有格得到相當徹底的發揮、所有格之後省略的名詞有相當高的精確性、以及爲女性生殖器官創造了數量龐大又生動活潑的同義字群等等。這裏凸顯出一些後語言學的觀點,語言在溝通中扮演的根本不是一種「中性」的媒介,忽視語言的社會性是極偏差的獨裁作風,而現行的語言顯然對女性的思考習慣與表達方式造成某種程度的約束和壓迫。 目前我們擁有的戲劇經典往往由異性戀的愛情故事起跑,而婚姻就成爲融合兩性衝突、一種

-

戲劇

《零》的甜蜜蜜經驗

九四年一月,台北小劇場人士在甜蜜蜜排了滿檔,我在此季表演閉幕之前,觀看了二十七日九點鐘的《零》。 演員溫吉興,在表演區後方,一鋁製的大澡盆旁沖涼水,詩意的動作與昏黃燈泡映照之下,裸露身軀彎曲弓形如一幼兒。此時,後方的觀衆也已經爬上桌椅高築人牆,正如這個表演爲一月的戲帶來一波高潮。 吿白/裸露,溫吉興成功地結合了內涵與表演形式。他先以客語追溯祖父母結婚分開的家族背景,爾後,父母那一代如何因應工業化而遷徙,整個故事也由「產業道路」一詞後,終於不得不放棄不熟稔的客語,改以國語敍述。 誠摯的言語與和緩的肢體動作,卸除了觀戲者難以放鬆的驚異目光。整個表演以符合演員特質的步調自然呈現,其裸露與自白可謂同質性的象徵手法;然而敍述故事的同時,溫吉興仍能加入一兩句自嘲的話,使觀衆在陷入表演情景之餘,得以跳出。 我們在媒體大肆討論裸露表演的官方禁忌之時,很高興,在台北的天空下,一條暗巷底的「甜蜜蜜」咖啡屋,找到了一個眞正屬於自由創作的表演場地。在這裡,沒有人會進行思想檢査,表演者和觀衆都以極大的期待和誠意來支持表演。 當然,《零》可說是這檔戲碼裡成功演出之一。我們盼望,小劇場能在這種外外表演中心的場地裏,引爆更多更熱力四射的種子。 文字|賴慧勳 國立中山大學外文研究所研究生

-

戲劇

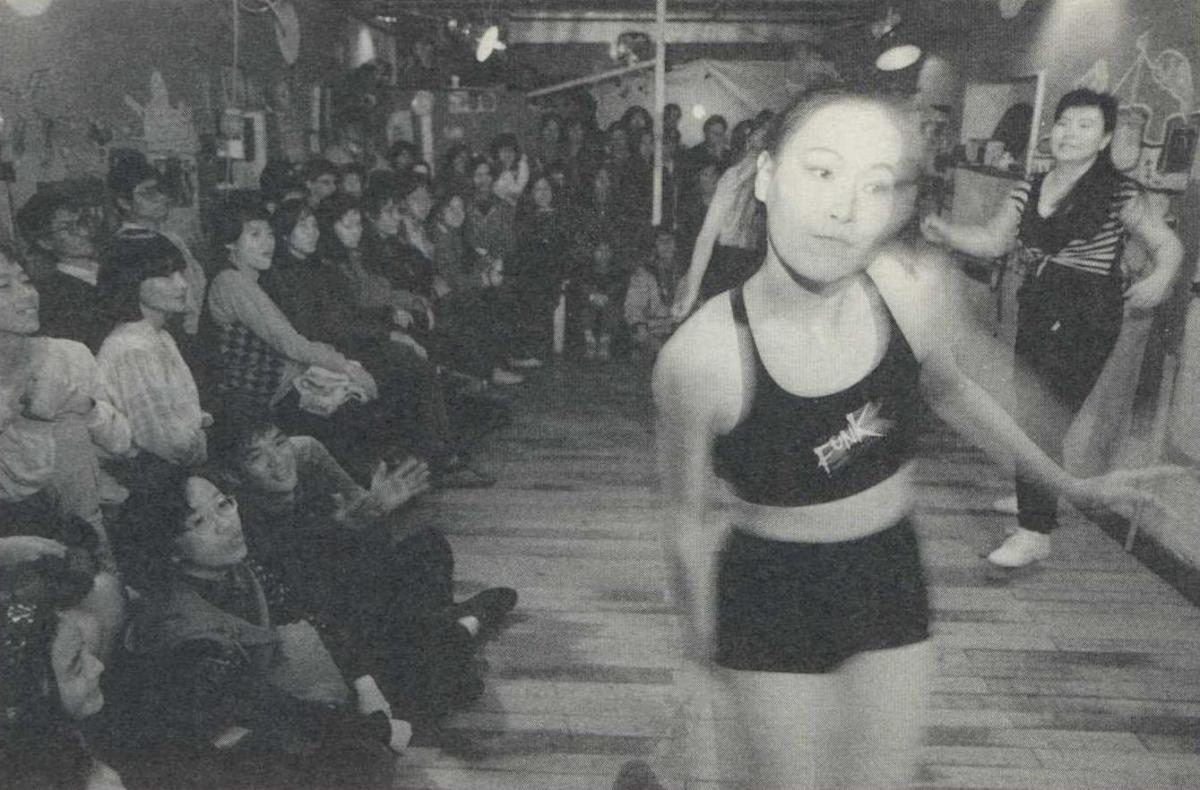

「事件」 記甜蜜蜜之《前戲》

據說今晚的節目叫《前戲》。DM上說前戲是「壓在高潮軸上的一段文明活動,功能在於撩撥性慾」。我看到三名熱舞女子,DM上說那是「女人她們自己」。我的回憶沒有辦法自接下來現場觀衆的演出脫逃。觀衆的確被撩撥,對象可能是熱舞女子或他們自己。 事情可能從那個最出色的舞者開始,她公布了自己的魅力指數,讓一位觀衆興起亮亮自己指數的衝動,他撩人地脫去一件件上衣,這只是序場。 那名舞者展現她的肢體,我們相當凝神注視那吻合節奏、安放肢體到適當位置的準確動作。表演者極度自覺地引起一種挑逗的氣氛而有時又像儀式般令人心生敬畏,你能那麼棒嗎?有的觀衆受到這訊號的挑釁也到中間來舞動,利用她們換裝的空白舞台,這時有點像Madonna、Micheal Jackson的模仿秀。另外出現一批「熱情觀衆」,他們演出包括雜交及性虐待等劇目而當然是一種同性對同性(假想異性)的模擬性交,博得不同的鼓噪聲。 這批觀衆的即興演出使今晚的節目達到了最高潮──「前戲」引出了「正戲」。他們迫使觀衆觀賞他們的演出從而達到了發洩和示威的目的(當然前戲的功用完全發揮了)。並且由於過度喧鬧,還引來便衣警察的巡查探視,這一下又被處於亢奮狀態的觀衆演員編入表演中:有人手執身分證向假想敵走去,有人喊警察來了警察打人。他們由甜蜜蜜這一幕跳接到集會遊行被強制驅離那一幕,呈現了驚人的聯想力及過度的反壓制心態。 這使演出主體由演員轉換到觀衆上,我們在許多小劇場經驗中體會過。有趣的是,如果沒有這種特質,許多次演出內容是什麼,我們很容易就淡忘掉了。缺乏固定的文本是小劇場的優點亦是缺點。有沒有兩全其美的方法呢? 我離開這小小的劇場。在一個住宅區的深夜,發生了這椿事件。 文字|尹唯緯 劇場工作者

-

戲劇

《Play or Die──隆鼻失敗的丫 丫作品2號》劇本摘要

(丫丫不小心吃進肚子裡的西瓜子,發芽了。而且,長成了一個大西瓜。丫丫大腹便便。丫丫接受了朋友的建議,去看最有名的醫生黑傑克。) 丫丫:(對觀衆説) 黑傑克很冷漠 他在我的肚子上敲了敲 我想起了在超級市場挑選水果的家庭主婦 黑傑克把我的病歷輸入電腦 (丫丫同時反飾黑傑克) 黑傑克:恭禧妳! 這是一個好西瓜 丫丫:好西瓜? 我一點也不喜歡西瓜 你能幫我在肚子裡裝進一台──果汁機嗎? 黑傑克:果汁機? 妳喜歡那一個牌子? SONY,聲寶,還是National? 丫丫:我一點也不喜歡日本電器 有沒有其他的牌子? 黑傑克:(思考) 不過,站在醫生的立場 我建議你最好先思考 西瓜和道德的關係 丫丫:西瓜和道德有關係嗎? 我只不過是不小

-

戲劇

「補天」計劃補了什麼?

大師的身敎,樸素的美學觀,廢物利用的方式,都有値得我們學習之處。現在,大師身已遠;彼德.舒曼帶給台灣的是一陣來去的風?還是一粒即將發芽的種籽?

-

回想與回響 Echo

一顆亟待深耕的種子 關於「四二五」與《補天》

「縮短城鄕文化差距」、「讓大師在台留下作品」是「四二五」劇團主辦《補天》活動的宗旨。然而,最重要的,莫過於讓彼德的工作精神、藝術理念和劇場信仰,能夠點燃劇場愛好者的熱情,就如同一群四二五老兵在四、五年前曾一度被點燃一般,將這顆在極爲難得的因緣之下所結下的種子,帶到全省各地去深耕、開花、結果。

-

回想與回響 Echo

《補天》與社區劇團的發展

戲劇乃一門空間運用的藝術,在發展社區文化的大前題下,我們要強調的是從二人之間的關懷開始到二千萬人口理念的共識,我們應更實際的學習運用小的空間、小的人群,而後像水波似的漸擴大範圍,校園的角落、行政區活動中心、都市型社區的中庭、淡水河邊,都是可以利用的場地。必須手攜手共同思考問題關心環境,透過簡易的文字遊戲,一齣窩心的戲才會孕育而成。

-

回想與回響 Echo

大陸的戲劇舞台藝術

去歲到今春,大陸傳統戲劇無論京、崑,踵續來台演出骨子老戲。老戲迷眼裡瞧著舞台上老、中、靑演員,心下留連著當年名家祖輩的韻致:四大名旦,南麒北馬,淨裘丑葉。承祧者,藝不如師或靑出於藍?本文作者觀戲無數,遂有思古幽情。

-

回想與回響 Echo

激盪最富巧思的舞步 澳洲「綠磨坊」國際舞蹈節

「編舞」似乎是一件充滿魅力卻難度很高的事。它是音樂、動作、舞台設計、燈光、服裝拼成的馬賽克。南半球有一個才出世不久的舞蹈節,每年邀請各種不同領域和文化背景的舞蹈家聯合創作,分享彼此的創作經驗,探索這門藝術。

-

台前幕後

舞台設計作品的生命流程 《卡門》倖免焚化;《頑童驚夢》長一歲

在啓幕的第一眼,觀衆會心期待;在落幕的最後一眼,舞台設計的佈景成爲承載劇情歌樂的烙印。觀衆看不到的是,啓幕前的構思和製作,換幕換景的操作,落幕後的處理。藉由《卡門》與《頑童驚夢》兩種不同形態的演出,蔡秀錦揭示舞台設計作品的生命流程。

-

藝術之旅

烏克蘭之行

當蘇聯尙未解體之時,拜於它末代統治者戈巴契夫改革開放政策之賜,得以初探那旣封閉又神秘,原本遙不可及的國度,而踏上當年蒙古人的征途

-

新秀登場

此時,穩走於暗流與險濤的彼岸 河左岸的黎煥雄

河左岸劇團被稱爲「台灣最資深的前衛劇場」,以經營台灣史及簡約風格著稱。「河左岸過去被一些人有所期待無形中產生莫名的使命感。但河左岸對外是一種脈絡,而內部的成長,或我與河左岸的生命共同體是另一種脈絡;我累積我的脈絡,河左岸卻未必要累積我的」黎煥雄如是說。

-

專欄 Columns

專欄 Columns吃的藝術

在過份富裕的台灣,吃變成一種財富眩耀的方式了。請客若沒有魚翅、鮑魚、燕窩,好像不算有誠意。

-

專欄 Columns

專欄 Columns王洛賓復出和民歌的問題

問題之一:改編民歌和原曲的差距。問題之二:口傳的民歌,作者、改編者常被忽視。

-

專欄 Columns

專欄 Columns表演者的權利

只有在一種情況下做爲創造主體的人可以成爲另一個創造主體的媒體:那就是保有了自身創造的空間和體現自我的藝術。