電視歌仔戲

-

少年往事

少年往事如牛拖著犁,在歌仔戲裡耕耘

張秀琴,是歌仔戲小生,是秀琴歌劇團的創團團長,是南部歌仔戲三大天王之一。從內、外台到電視歌仔戲,再到劇場演出,被形容是「扮相俊美、唱功渾厚、演技精湛」(註1)的她,總是勤勤懇懇、踏踏實實地參與每次演出、演出每個角色,如綽號「阿牛」,像頭在歌仔戲裡耕耘的「牛」。 張秀琴笑說,有觀眾只記得她叫「阿牛」,說起「秀琴」還會不知道是誰。「阿牛」,跟了她一輩子,更成為秀琴歌劇團的團徽,而歌仔戲也是。

-

特別企畫 Feature

電視歌仔戲的黃金年代

六○年代,台灣娛樂工業剛起步,台視開播第一齣電視歌仔戲,挾著豐沛的民間資源和龐大的觀眾群,歌仔戲開始從廣播轉戰電視,攻城掠地、擴張版圖。 七○年代,歌仔戲以勢如破竹的聲勢,掌握了三家電視台的市場命脈,台視聯合歌仔戲團播出《七俠五義》,眾星雲集,盛況空前。 八○年代,歌仔戲風雲再起,台視中視華視競爭激烈,楊麗花、葉青、黃香蓮、李如麟四強鼎足而立,創新多元、求新求變,是為三波改良電視歌仔戲時期。 九○年代,娛樂形式多元,曾經叱咤風雲的歌仔戲藝人或淡出螢光幕或走向精緻藝術殿堂,歌仔戲朝現代劇場發展,電視歌仔戲逐漸式微。 驀然回首,歌仔戲與電視已經攜手合作了四十年歲月。這一路走來,電視歌仔戲曾經睥睨一時、風光至極。雖然如今歌仔戲已在電視上消聲匿跡,但卻在現代劇場裡找到新生命,也應證了不管什麼劇種,有觀眾,就有它的價值存在。 今年,暌違觀眾已久的歌仔戲天王楊麗花,應兩廳院二十年之邀,重返舞台演出《丹心救主》, 本刊特別企畫,讓讀者回顧那個屬於電視歌仔戲的黃金年代,以及在那個流金歲月裡,許許多多紅遍大街小巷,讓我們曾經每天準時守在電視機前,為之深深著迷、為之瘋狂的歌仔戲明星們!

-

特別企畫 Feature 說電視歌仔戲的冷暖枯榮

千山我獨行 何需相送?

電視歌仔戲的興起是因為電視這個媒體的出現,但正當電視媒體日新月益,如日中天之時,電視歌仔戲卻悄然退場。其煙視媚行、顛倒眾生的盛況,看樣子是再也回不來了。箇中原因看似順理成章,卻也有許多「如果怎樣,就不至於怎樣」的思考空間。

-

特別企畫 Feature 電視歌仔戲編劇發展的幾個階段

一劇之本,造就繁華盛景

電視歌仔戲走向輝煌的黃金歲月,固然是由於許多歌仔戲明星的崛起,但真正的幕後功臣,當屬這些兢兢業業、不斷摸索、嘗試,不斷尋求突破的編劇家們;編劇肩負著「一劇之本」的任務,歌仔戲是否能在電視上站穩腳步,劇本常佔著成敗的關鍵地位,而編劇人才的中斷,也成為電視歌仔戲揮別這一段璀璨記憶的重要原因之一。

-

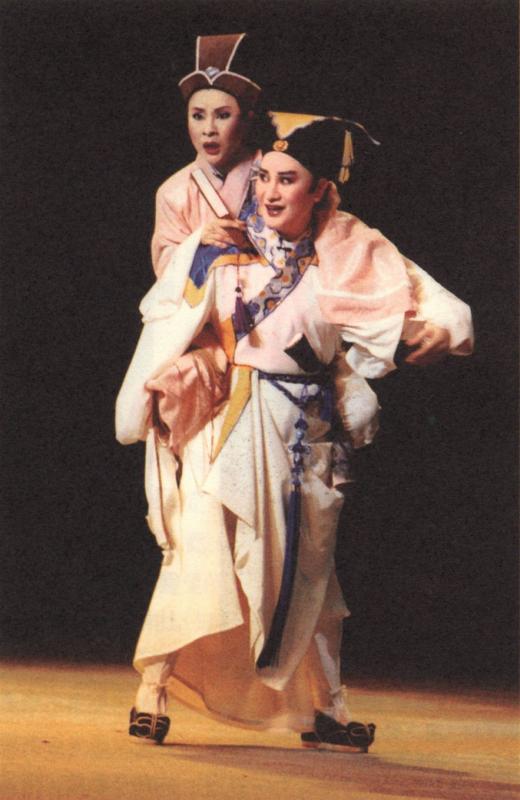

特別企畫 Feature 明星群像 瀟灑小生的致命吸引力

四大天王 流金歲月的璀璨身影

回眸這四位電視歌仔戲四大小生,無一不是影視「兩門抱」的傑出明星。奠基於年輕時所紮下的深厚功底,及通過唱念作打的演出實踐,四大小生淬礪出個人獨特的氣韻風華,小明明的靈秀雅媚,柳青的清逸純淨,葉青的軒昂深邃,楊麗花的誠篤親和等,都為電視歌仔戲烙印出繽紛多元的劇藝景觀,也成為你我心目一抹永恆的璀璨光影。

-

特別企畫 Feature 明星群像 歌仔戲螢幕中永恆的倩影

旦角千姿 唯美就是一切

愛情,是歌仔戲最攝人心魂的主題元素,也正是這個劇種的強項。這個命題揭示了歌仔戲中小旦的重要性肩負著為「唯美」與「情感」代言的使命尤其電視歌仔戲更為如此。

-

特別企畫 Feature 明星群像 歌仔戲舞台的最佳綠葉

嘻笑怒罵,「丑」眼看人生

無論是磅礡氣勢的戰爭場面、詭譎鬥爭的宮廷大戲或是濃情相依的愛情小品,游離於觀演之間,戲謔又逗趣的舞台表現「丑角」,既是佳餚中必不可少的調味,也是反制於理智思維的豁達關鍵。歌仔戲丑角在生活趣味十足的插科打諢中,展現出歌仔戲最令人驚喜的生命力。

-

回想與回響 Echo

怎一個「理」字了得?

歌仔戲發展不過百年,一九四九年後被隔絶在兩個截然不同的政治、經濟和社會環境中達三十多年之久,因而分別在兩岸發生了型態、風格上的明顯變異。在多年的交流與研討中,有關歌仔戲發生發展的實證性問題,兩岸學者達成了共識,然而,在理論性比較強的問題上,則仍然存在著深刻的分歧。

-

特別企畫 Feature

特別企畫 Feature電視歌仔戲的流金歲月

電視歌仔戲自一九六二年首度播出以來,在今年正式步入第四十個年頭。期間曾引發「兒童逃學、農人廢耕」的盛況;曾幾何時,也逐漸淹沒在有線電視的喧嘩衆聲之中。然而,當歌仔戲與電視媒體相遇,究竟擦撞出了什麼樣的火花光彩?而歌仔戲在「進」「出」電視螢幕之間的經驗,又帶給其表演藝術本身什麼樣的影響?且讓我們傾聽諸位專家娓娓道來。

-

特別企畫 Feature

踞居於「新舊交會」的通路

這一路行來,電視歌仔戲走過睥睨一時風光至極的黃金歲月,也有過景氣低迷乏人問津的慘澹時日。然而曾幾何時,「全新製作」的電視歌仔戲已逐漸在螢光幕上「銷聲匿跡」

-

特別企畫 Feature

說不完三分、道不盡情愁

初期我們寫的都是live show,現場演出,每星期播出一小時,平時要花很多時間討論劇本,慢慢摸索編劇的技巧。不只是編導要適應電視,演員也有適應期。本來大家都演幕表戲,現在則要一字一句依照劇本來唸。

-

特別企畫 Feature

電視新調擘新局

製作完成的卡拉,曲調數量還是有限,因應電視播出需要,曲調重複的比例自然大大增加,也正因為如此,配合了電視媒體的強勢,某一些較常播放的曲調無形中達到了「打歌」的作用,觀衆朗朗上口。

-

特別企畫 Feature

歌仔戲伶人的仙履奇緣

「上電視」對歌仔戲伶人的意義,不僅是經濟的,更可貴的是,它洗刷伶人的污名,使他們成為光耀門楣的一代。所以,他們必然要努力穿上「電視」這雙仙履,而且還要穿得久,即使必須為符合商業電視的需要、媒體特性的需要,而在藝術上有所削足適履,對信奉「應主人意,便是好功夫」的江湖兒女來說,何足惜呢?

-

特別企畫 Feature

少小離家老大回

在電視歌仔戲幾經沉浮之後,一九八一年,台視歌劇團在國父紀念館推出《漁孃》,重回舞台的感覺還十分生澀;到了一九九一年在國家劇院推出的《呂布與貂蟬》才奠定了電視歌仔戲在舞台上華麗、和「電視化」的演出風格。近年來許多電視圈的歌仔戲從業人員紛紛回到了大舞台,他們在劇場中的表現認真而出色,我們也從而看到歌仔戲進出電視媒體之間,表演藝術已產生了一些變化。

-

回想與回響 Echo

且讓明星歸明星

如今,生產歌仔戲明星的機制已經消失,台灣不可能再有第二個「楊麗花」。如果後來者不能認清楊麗花成名的時代背景因素,仍嚮往影視明星的風光,那麼,歌仔戲將隨本土熱的消退而漸入死寂。

-

特別企畫 Feature

「解構與重整」的新紀元

歌仔戲一向具有高度的包容性,百年來已經吸納了許多其他表演藝術的養分;而不同歷史階段的歌仔戲表演形態,又相繼在九〇年代復甦聚合,相互影響之下,對歌仔戲的整體劇藝發展,造成更加複雜多重的震盪。這種震盪的現象,在重組歌仔戲的不同藝術元素之際,是否也有可能融合出獨特的歌仔戲藝術語言?

-

戲台女影

舞動歌仔戲的全才明星──小咪

不管你是在民國哪一年看「藝霞」的,都一定看過它的當家台柱小咪,她爲這個曾經活躍於台、港的本土大型歌舞劇團,固守了二十餘年的好光景。有人問她:「藝霞對社會有什麼貢獻?」她想了想,說:「有啊!至少它培養了一個小咪,到現在還在爲大家表演。」

-

戲曲

電視劇乎?歌仔戲乎?

許多嚴謹的考慮,在歌仔戲表演中變得無關緊要,這是否意味著進入電視界的歌仔戲,終究已經像電視劇一樣,日益地商業化、商品化,以觀衆的口味做爲製作的標竿,以通俗有力的趣味,得到雙向的滿足,即使回到專業的表演舞台上,亦不能改其「本色」。

-

焦點

武戲文做《雙槍陸文龍》 兼談楊麗花與電視歌仔戲

以一齣《陸文龍》而聲名鵲起的歌仔戲小生楊麗花,在將近四十年社會劇變的歲月中,爲歌仔戲的生存發展及她自身的表演成績作了最佳適應,以致能夠在舞台、廣播及電視媒體上歷久長紅。値此,台灣光復五十周年,楊麗花重登舞台,再次演出她的成名戲《雙槍陸文龍》,可謂饒具意義。

-

九四回顧

瞎子摸象乎? 歌仔戲在現代舞台上過招

對於一個中年以上,或前中年的歌仔戲忠實觀衆來說,他或她的看戲經驗很可能是:童年看野台,少、靑之年看電視,近中年起進劇場看舞台;雖然,這一路來看的都是楊麗花、葉靑和黃香蓮等。但是,場地變了,效果、氣氛也不一樣了,甚至文武場也多聲了。觀衆眼睜睜地看著歌仔戲在現代舞台上過招,那些彷彿是借來的「新招」,是恰得其象呢?還是瞎子摸象?