林克歡

-

香港

歷史如何走進戲劇? 兩岸四地論壇交流經驗

長期以來忠於創作具人文與社會關懷戲劇的香港「致群劇社」,趁著二月底該社推出「辛亥」題材戲劇《占領凸手辦》之際,也舉辦了「歷史如何走進戲劇:以辛亥題材為例」的兩岸四地論壇,香港、澳門、台灣與中國的劇場工作者聚首,分別提出歷史題材的戲劇創作與詮釋觀點。

-

藝號人物 People

荒蕪年代的啟蒙人 劇場視野的開拓者

榮念曾於七○年代末自美國留學返港,於一九八一至八二年間已經開始進行不同形式的藝術創作,包括給香港藝術中心及香港話劇團策劃節目;一九八二年,他領著一班有志於探索戲劇的年輕人,成立「進念.廿面體」,在戲劇與思辯上,啟蒙了無數劇場後進。

-

藝@書

戲劇大師葛羅托斯基帶你尋找藝術的意義

戲劇大師葛羅托斯基帶你尋找藝術的意義 《從貧窮劇場到藝乘:薪傳葛羅托斯基》 鍾明德著 書林出版 劇場的本質為何?演員在劇場裡又是扮演何角色?一九六○年代中期,波蘭戲劇大師葛羅托斯基以「貧窮劇場」(Poor Theatre)的理論和實踐撼動了歐美前衛劇場界。葛羅托斯基提出「少即是多」的概念,讓劇場回歸到舞台上演員和舞台下觀眾面對面直接的交流,不僅是劇場的本質,更是新興媒體所無法取代的。葛氏對藝術的精神性探索,啟發了無數藝術工作者,影響力延續至二十一世紀的今日。時光荏苒,葛氏辭世轉眼已經要十年了。聯合國已頒訂二○○九年為「葛羅托斯基年」,以茲紀念葛氏逝世十週年,葛氏接掌「十三排劇坊」五十週年,以及「波蘭劇場實驗」解散廿五週年。你還不認識葛羅托斯基嗎?還是想更深入了解這位大師呢?藉著《從貧窮劇到藝乘:薪傳葛羅托斯基》一書,一探究竟吧!(黃琬棋) 藝術文化可以被消費嗎? 《消費時代的戲劇》 林克歡著 書林出版 消費文化,一種致命的迷惑與宰制。身處在資本主義的時代下,人們不得不承認,文化的消費正如惡浪般侵襲著全世界,中港台三地的戲劇正逐漸成為消費社會的一部分。除了要清醒地認識到流行文化、消費文化媚俗、庸俗甚至低俗的一面,更迫切需要面對的是,戲劇在成為消費性商品的同時,如何保有自身的藝術性與探索性。中國戲劇學家林克歡身為中國國家一級評論家,大半生致力於戲劇藝術研究工作,從北京到台灣、從傳統到前衛,研究戲劇發展的進程。《消費時代的戲劇》集結林克歡對兩岸三地劇場環境長期觀察的評論文字,以及針對劇場人包含曹禺、王墨林、馬森、林奕華等人的戲劇生命提出見解與分析。(林宜嫈) 簡簡單單地成為佼佼藝術家 《創意玩藝術》 朵麗.肯特著

-

話題追蹤 Follow-ups 兩岸三地當代表演藝術研討會紀實

誰在「消費」表演藝術!

在面對「消費時代」下,兩岸三地的劇場界近年來都起了非常大的變化,除了有各種不同的戲劇形式興起之外,在演員表現、導演創作、經費成本、宣傳造勢等,各種劇場基本的結構也都產生了大幅的改變。而表演藝術工作者在面對這樣的一個劇烈變動的環境時,應該要如何自處?是要臣服於「消費時代、觀眾至上」的巨獸之下,還是要學唐吉柯德,拖著夢想之矛,與其戰鬥?

-

特別企畫 Feature

杜麗娘的現代驚夢

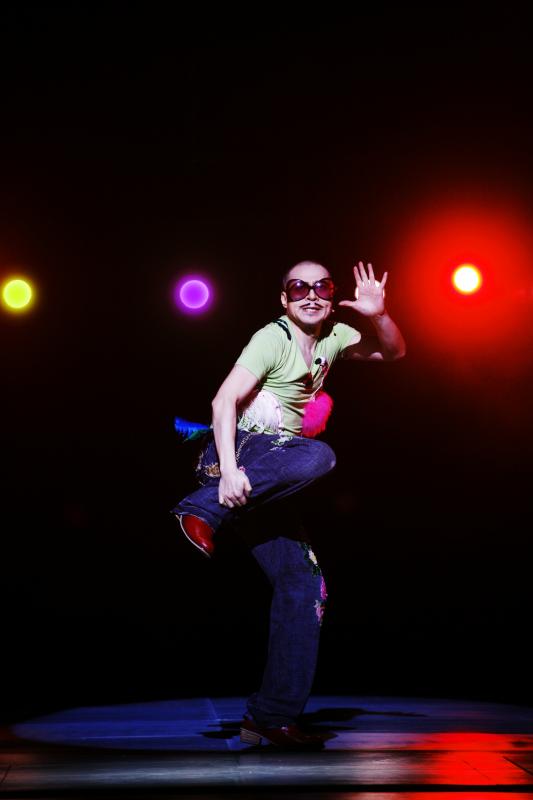

《遊園》的故事意念取自湯顯祖《牡丹亭驚夢》一折。舞台上的甄詠蓓是個現代打扮的女園丁,傾注心力照料一花一草,內心卻遊走於天堂與地獄之間,思尋屬於自己的神仙美眷。女園丁一人在舞台上喃喃自語、寫信撕信、來回走進,以創意強烈的肢體感,演繹杜麗娘死後的魂遊。而甄詠蓓獨挑大樑,融合京劇身段與現代劇場的演出,更是此劇一大看頭。

-

特別企畫 Feature

在禁忌與娛樂間走鋼索 從邊緣到中心的「非常林奕華」

林奕華的作品從來都有一種「語不驚人誓不休」的暴烈姿態,這裡說的是它探討的內容和表現的方法,迫著觀眾無法不直視;然它內裡潛藏著相當爛漫的溫柔和感性,卻也是觀眾不可能視若無睹的。。

-

戲劇

戲劇迎接兩岸小劇場界的「肉搏戰」

即將來臨的幾個月中,透過學術研討會與相互邀演,兩岸的小劇場(實驗戲劇)將有機會密切交流、「互探虛實」。大陸近期表演藝術環境的偏向市場化,使北京邀演單位期待台灣小劇場的演出帶來多元的風貌;香港的表演工作者則嗅出未來兩岸三地合作的發展生機;那台灣劇場工作者又如何看待這樣的未來呢?

-

里程碑

里程碑活著,是為了什麼?

郭寶崑的生命,不但可被視為一篇新加坡戲劇史; 他行遍兩岸三地的足跡,其實為華文世界的戲劇交流,踏出拓荒的第一步。 不論台灣、香港還是大陸的劇場工作者,在郭寶崑面前都會感到慚愧, 因為郭寶崑不但是帶頭挖掘, 也是少數唯一積極尋找亞洲性格主體性的藝術工作者。

-

座談會

珍惜相互撞撃的火花

《Tsou.伊底帕斯》的演出,引發如何面對不同文化元素衝撞與融合的討論;此外,原住民傳統如何因應現代表演藝術而轉型,更是關心原住民文化者致力突破的目標。

-

現象視察

芋頭和蕃薯的不同

《Tsou.伊底帕斯》在北京演出頗獲好評之後,將於五月九、十日及十五、十六日分別於台北國家劇院及嘉義市立文化中心廣場演出。這齣戲的演出與技術製作方面上的合作方式在兩岸現代戲劇的交流上可謂新的嘗試。

-

台前幕後

跨越文化藩籬後的昇華

種田的農夫農婦學扮戲;專業的導演學習隨俗入境;阿里山鄒族的原始力量取代哲學文本的掙扎,兩岸三地的戲劇文化工作者在相互摩擦撞擊中,錘煉昇華。

-

紀念專輯

「重新」解構,「開始」了解

在後/現代主義的思潮影響下,語言的存在本質面臨考驗,姚一葦大聲疾呼:只要人存在,語言就存在,而文學就會不死。

-

藝壇動態

藝壇動態藝壇動態

〔台灣〕 接觸即興工作室再度開張 「接觸即興」是源自美國六〇年代,用來開發身體之潛能與動作可能的一項身體訓練。藉由接觸即興的方式嚐試去探索存在自身未被發覺的能力。進而利用我們的身體傳達及接收訊息,與舞伴共舞。 由古名伸主持的接觸即興工作室沈息年餘之後,又將再度展開。此次工作室開有免費接觸即興訓練課程及Jam(開放參加的即興活動),歡迎各個不同領域、不同肢體訓練程度的非舞者及舞者參加。 此期活動自三月一日起至五月三十一日止爲期三個月,歡迎隨時加入。上課時間爲每週六下午二時三十分至五時。上課地點在中山北路三段32號3F,果陀劇場敎室。每月第一、二、三個週六由古名伸及蘇安莉授課,第四個週六開放Jam活動。 (編輯室) 〔日本〕 首屆國際戲劇藝術祭 由日本現代戲劇協會所主辦的第一屆國際戲劇藝術祭,將於三月七日起至二十日在東京三百人劇場舉行。演出團體及劇目分別爲:日本沖繩實驗劇團《回來吧!親愛的》、韓國自由劇團《名叫母親的女人》和美國《Parent》(雙親)及中國大陸北京話劇院的《夫妻夜話》等。 四齣戲均以「家族」爲主軸,娓娓道出當今女性所面臨的惶恐及不可逃逸的牽絆,探索存在於現代社會中女性的懊惱、憂慮、迷失和找尋自我。 有執著於和已死的丈夫延續愛戀的母親;抱著孩子與其相依爲命的韓國女星;試管受精長大的美國孩子,對自己身世的質疑;以及中國快速轉變的社會中,在工作、家庭兩者間矛盾的女性。 此次戲劇藝術季繼東京演出後,將陸續在橫濱、名古屋、兵庫及沖繩等地巡迴。現代戲劇協會表示,下一年度的國際戲劇祭,擬邀請台灣的劇團參與演出。 (襲加) 白桃房舞踏東京、紐約同歩演出 巴靜嶺與白桃房舞踏團將於三月八、九日,於東京銀座舉行一項超越時間與空間的'97 Telepresence演出。 這是繼去年三月再度結合藝術與科技的映像演出

-

交流道

四方華人聚(劇)評《原野》

曹禺劇作《原野》近年來頻以各種表演類型搬演,話劇、歌劇、京劇都有。今年新加坡藝術節於六月十八、十九、二十日演出話劇《原野》,由郭寶崑編導,台灣演員王琄飾演女主角金子。演出之後,旋即邀請台、港、大陸以及新加坡劇界代表,舉行《原野》評說會。難得四方華語劇人會聚,觀點交流,而予擷要記之。

-

回想與回響 Echo

回想與回響 Echo大陸對台灣戲劇的硏究

雖然我們不一定同意他們挑選的劇作家和劇本是否具代表性,雖然我們對其中個別作家的評介可能會感到許多疏漏或什麼。但是,他們的這種努力──特別就戲劇方面而言──似乎是台灣所欠缺的。

-

書介

表現的意象世界 評林克歡的《戲劇表現論》

林克歡先生的《戲劇表現論》,屬於戲劇理論的領域。其用功之深,取例之廣,很値得注意。

-

布魯塞爾藝術節回響

布魯塞爾藝術節回響當東方遇上西方

今年四月間,比利時布魯塞爾舉辦首屆藝術節(Kunsten Festival des Arts)。其間最受矚目的「中國焦點:中港台專題」,邀請兩岸三地當代年輕藝術家與會,在歐洲引起熱烈的討論。 針對此一藝術節的意義重大,本刊希望能於活動結束後提供省思的空間,於是走訪藝術節主席萊森,請她談策劃藝術節的理念。除此之外,香港的素黑以文化論述的角度切入談兩岸三地的身份認同問題,台灣臨界點劇團的田啓元談他們在歐洲表演的實況,再則是大陸戲劇理論家林克歡以整體的角度談歐洲世紀末的藝術現象;最後台灣劇場工作者王墨林在接受歐洲另類劇場撞擊後,重新對台灣小劇場和自身生命進行激烈的反思。可視爲三地中國人於歐洲劇場攜手之後,再次相遇於台灣契闊談讌!

-

交流道

小劇場的三方聚會

一九九三年十一月中旬,「'93中國小劇場戱劇展曁國際硏討會」在北京召開,台灣、香港有二十多位小劇場工作者參加這項活動。趁此難得的機會,林克歡邀集了兩岸三地小劇場工作者在「演劇硏究工作室」聚會座談。

-

劇場思考

三個觀衆就夠了 默劇大師底庫魯斯和他走過的路

被稱爲「現代默劇之父」的艾提那.底庫魯斯(Etienne Decroux, 1899-1991),不但是一個偉大的表演者,也是一個偉大的默劇敎育家。他致力提昇默劇藝術,使其達到詩意和哲學的層次;並運用融合東西方的獨特訓練方式,以身作則引領學生進入神聖的劇場殿堂。

-

劇場思考

劇院裏的戲劇學家

劇院裏設置「戲劇學家」的做法,大陸早已行之有年。林克歡以他擔任「靑藝」文學顧問三十年的經驗,說明一個戲劇學家不但要有深厚的學養,解答創作上各種美學問題,同時也必須具備豐富的實踐經驗提供創作者思考;更重要的,是和導演一起挖掘「彼時彼地」的劇目在「此時此地」演出的現實意義。