傅裕惠

-

兩廳院櫥窗 Hot at NTCH NTCH Salon 劇院沙龍:劇場.議場—「思辨機構」系列講座摘要

給下個世代的藝術教育與人才培力

第五場講座聚焦表演藝術的未來,主題是「給下個世代的藝術教育與人才培力」,邀請皆著力於藝術人才培育的兩個場館之代表國家兩廳院副總監許美玲與臺北表演藝術中心節目經理林采韻,分享各自單位在培力人才上的思考與規劃,也邀請自身參與培育計畫的青年編劇陳弘洋與長期觀察表演藝術生態的導演兼國藝會董事傅裕惠,分享其參與經驗與觀察心得。

-

焦點專題 Focus

「歷史的返視、評論的在場」第三講側記

降雨冬夜,氣溫約廿度,社會創新實驗中心一樓廣場舉辦饒舌歌競賽,音浪聲不斷,2019「不和諧開講」邁入連續第三週。表演藝術評論台站長紀慧玲開場,表示淒風苦雨、外頭有歌唱大賽的夜晚,講座內容考驗同時參與者體力與腦力。今夜上下半場題目分別具聚焦與發散性質,前者由徐瑋瑩主講、蘇威嘉回應「舞評論/述之自由與不自由以驫舞劇場《自由步》舞評為例」;後者為由傅裕惠主講、周慧玲回應「評論的歷史性/在場性」。

-

特別企畫 Feature 安原良☓林芳宜☓施如芳☓陳品秀☓傅裕惠

特別企畫 Feature 安原良☓林芳宜☓施如芳☓陳品秀☓傅裕惠別話當年了,我們就是「當年」

即將在今年滿30歲的《PAR表演藝術》(編按)雜誌,歷經兩廳院不同時期的行政變遷,在雜誌社納入行政法人體制前,雜誌社員工甚至被掛名在印刷廠下,而非兩廳院的正式員工。歷年來的編輯除了分屬不同專業領域,也多充滿個性,藉著手上的筆與雜誌這個載體,分享自身對整個表演藝術產業的觀察與批判,不僅是台灣最具指標性的表演藝術刊物,也對30年來身處期間的表演藝術工作者們,帶來深遠悠長的影響。 也因為是台灣第一本,頭10年的編輯思考完全不受兩廳院的限制,宛如獨立雜誌般,大肆運用編輯的觀察與獨特的視角,書寫他們眼中的當代表演藝術現狀與報導,必要時更不吝給出犀利的評論,成為那個年代獨樹一格、也是唯一以表演藝術為主題的雜誌。 本期我們特別邀請5位歷任編輯,包括安原良、林芳宜、施如芳、陳品秀與傅裕惠齊聚一堂,回顧當年的珍貴記憶。如今5人都已成為各自專業領域中,獨當一面的專業工作者,當年青春的衝撞與困難,如今聊起來都帶點甜,笑鬧間,也讓我們得以一窺台灣表演藝術產業這些年的旅途風景。

-

特別企畫 Feature 世代對談

輩分權力仍舊鞏固,世代交替轉型速度太慢

一位是即將邁入40歲的藝術家林人中,另一位是50世代、劇場人、媒體人兼評論人的傅裕惠,10多年前,兩人曾因林人中策劃了一場《漢字寓言:未來系青年觀點報告》有了交集。當時,這個集結當時30歲、10位年輕藝術工作者的獨角戲演出,被視為青年世代集體替自己發聲的作品。傅裕惠也在當時處理過跨世代及新世代培養現況系列報導探討。光陰荏苒,編輯室邀來兩位對談,用回看且映照當代的方式,談談他們對40世代的觀察,及了解世代交替在劇場圈是否仍是個難解的題?

-

戲曲 民權歌劇團 紀念創團五十周年

以時間鎔鑄音樂傳統 向經典致敬

老牌外台歌仔戲班民權歌劇團為紀念創團五十周年,規劃了「竹韻新音.經典傳承」演出,選取《陳三五娘》和《三伯英台》經典折子呈現,並加入劇作家角色穿梭其中,以戲中戲的方式開啟對話。演出採「音樂.劇」形式,整體音樂風格會有傳統音樂、流行音樂和爵士樂三種,其實是內台時期就有的音樂運用,也是創辦人、文場樂師林竹岸的絕活。如此安排,即是團長林金泉向傳統致敬的用心。

-

話題追蹤 Follow-ups

誰是典範?如何轉移? 當代劇場史討論再起

「臺灣當代劇場發展軌跡四十年論壇」之後,由表演藝術評論台主辦的「蘭陵40之後──台灣戲劇╱劇場(史)研究再展開」討論會,針對前述論壇所引發的關於台灣劇場史觀點與論述等爭議,再續討論,包含前述論壇的論文發表人、場邊觀察者、現場參與者各抒看法,熱烈辯論之間,台灣劇場研究在眾人背影裡,仍留下許多問題等待研究與解答。

-

話題追蹤 Follow-ups

從「傳統」照見彼此 探討網路時代的劇評未來

台灣與德國,近幾年來在戲劇上的交流頻繁,這次更有德國資深劇評人約爾根.貝爾格應邀訪台,並與四位台灣劇評人紀慧玲、傅裕惠、郭亮廷、吳思鋒共聚,對兩國的評論專業養成、劇評傳統影響,與應對網路時代評論的方式,進行經驗的分享與交流。

-

演出評論 Review

在劇場裡,我們思考救贖

對《Dear God》的創作者而言,創作與信仰是相關的,而「救贖」是其不言明的理念核心,對我來說,這部作品是哲學性的嚴肅思考,是與某種崇高意念的對話,而與「救贖」相關的人性本質,則是我的關懷重點。在這個社會裡,我們有太多功利的考量,太多盲目的義憤,卻少有這樣的思考與對話,因此,我們在面對人性慘劇時,只能一次又一次地訴諸對峙衝突,終究擺脫不了殘暴的惡性循環。

-

特別企畫(二) Feature 現象觀察七:國內原創劇作搬演頻繁,文本當道?

能否搬演靠獎助? 「市場」尚未成氣候

去年的劇場演出中,可以看到許多國內劇作家的名字,這是否象徵了國內劇作家愈來愈受重視?但就整體演出量增多的生態來看,或許只是相對性的數字增加,而非真實的比例增高。今年新生代劇作家被搬演的多是舊作,有新作發表的多是資深劇作家,所以創作的續航力是否足夠,相關「市場」機制能否建立,在在攸關劇作家未來能否占有舞台一席之地的可能

-

特別企畫 Feature

錯立身?做中學?

順應創新改革潮流的要求,原本「演員中心」的傳統戲曲舞台,逐漸出現了西方現代劇場的「導演」角色。戲曲導演的職能多為新編戲服務。因應現代劇場技術條件,也為貼合現代審美品味,加以對新創作劇本的詮釋、整體風格的樹立與表現,使得導演地位日益隆崇,所受倚重也愈發受到關注。

-

特別企畫 Feature

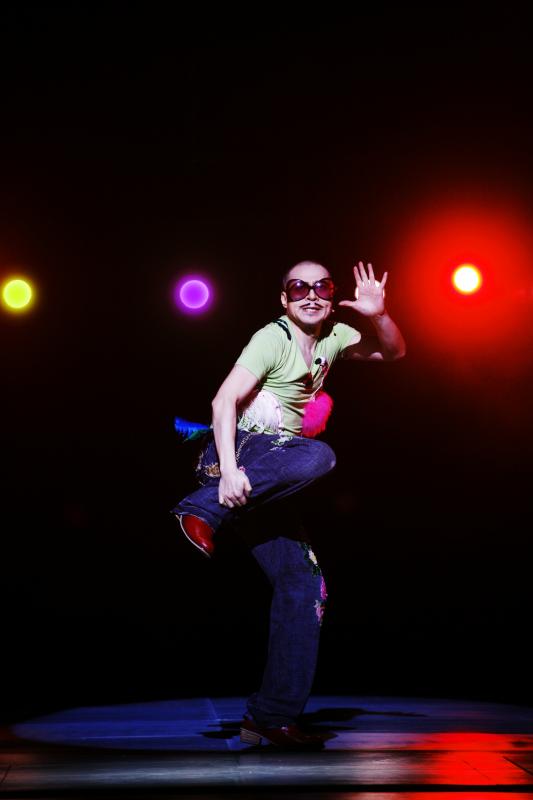

傅裕惠 退一步 性別議題「玩」新意

本著從小看歌仔戲長大的情感,傅裕惠格外重視執導傳統戲曲的的機會。她從和民權歌劇團合作《情花蝴蝶夢》開始,陸續執導《飛蛾洞》、《可愛青春》與《馴夫記》等外台戲,她說:「說:「做戲曲,我會讓自己往後退一些。不像做現代劇場那樣概念先行。做歌仔戲,一定要演員好看、戲好看!」而向來致力於探索性別議題的她,也在歌仔戲的傳統邏輯中,找到新的詮釋空間。

-

焦點專題 Focus

血腥荒謬 驚嚇噴笑——馬丁.麥多納 Martin McDonagh

編導事業橫跨電影與劇場的馬丁.麥多納,是當代知名的愛爾蘭劇作家,他的劇本常被國內的年輕劇團搬演,也是當今戲劇科系學生的必讀文本。麥多納的作品主要關注人類面對暴力行為時的思慮不周與悲慘困境,他寫作的對白多取材自愛爾蘭家鄉的俚語黑話,展現高度機智諷刺和幽默。

-

編輯精選 PAR Choice

以駕駛訓練 比喻女性成長與自覺

由邱安忱、黃婕菲、陳佳穗、王珂瑤、陳雪甄及洪珮菁等六位專業劇場演員共同組成的演摩莎劇團,強調以「演員核心」為目標,引進當代先鋒新文本與各國的表演訓練體系,將於四月推出創團作《蘿莉控公路》。這齣由美國劇作家寶拉.沃格爾創作的劇本,曾於一九九八年獲得普立茲最佳劇本獎,劇情以駕駛為隱喻,展現女性如何擺脫父權的操控,從女孩蛻變為女人的心理成長與自覺歷程。

-

特別企畫 Feature

在舞台發亮,打造Her/story

劇場,常常是男性編導的天下,但不可否認的,在台灣的劇場發展中,我們總是可以看到亮眼的女演員,讓觀眾留下銘心印象。從早年傳統戲劇舞台,到實驗戲劇、校園科班訓練,不同背景、不同路數的女演員,把台灣劇場的光譜渲染得繽紛多姿,而她們也在舞台,打造了屬於自己的Her/story

-

特別企畫(二) Feature

打破慣性思維 歡迎群魔亂舞

一九九六年創辦的「女節」是台灣相當具特色的藝術節,以提攜年輕女性創作者為出發點,廣納主題、形式、風格大不同的女性創作,四年舉行一次,今年將舉辦第五屆了。從創始一路走來的策展人傅裕惠表示,「女節」希望打破「藝術節」慣有的遊戲規則,「去中心、反理性」,也不設辦公室,企圖開創「有別於主流劇場語彙」的實驗性,甚至是「更著墨於連結女性主題的表達方式」,希望「作品更偏激、更前衛、更群魔亂舞」。

-

戲劇 傅裕惠執導 台大戲劇系搬演狄倫馬特劇作

《專程造訪》 悲喜交陳的人性寓言

當代瑞士劇作家狄倫馬特的人性寓言《專程造訪》,將由導演傅裕惠帶領台大戲劇系學生搬上舞台。狄倫馬特在劇中企圖拋出這樣的問題:「如果一億元換一個過去的公道,你願不願意買兇殺人?如果一億元換一個小鎮的未來,你願不願意自我犧牲?」傅裕惠認為,這個情節深刻反映人性問題,開啟了對正義、復仇與救贖,及公眾等議題無解的爭論。

-

特別企畫 Feature

舞台與文本 分合與變奏

劇場與文學分家,可說起自現代劇場拋棄文本、導演取代劇作家地位以後;劇場與戲劇分家,也等於與文學分家。然合久必分,分久必合,發展未滿百年的劇場,越來越頻繁向文學借用題材、意象,或直接搬用文字,只是現代劇場運用或再現文學的方式,已與從前迥然不同。

-

話題追蹤 Follow-ups 兩岸三地當代表演藝術研討會紀實

誰在「消費」表演藝術!

在面對「消費時代」下,兩岸三地的劇場界近年來都起了非常大的變化,除了有各種不同的戲劇形式興起之外,在演員表現、導演創作、經費成本、宣傳造勢等,各種劇場基本的結構也都產生了大幅的改變。而表演藝術工作者在面對這樣的一個劇烈變動的環境時,應該要如何自處?是要臣服於「消費時代、觀眾至上」的巨獸之下,還是要學唐吉柯德,拖著夢想之矛,與其戰鬥?

-

總編輯的話 Editorial

總編輯的話 Editorial總編輯的話

最後一筆「2004表演預知紀事」的節目活動資訊傳進來,這是編輯們蒐羅來,還未經整理的第一百三十二筆。編輯會議上大家七嘴八舌,戲劇編輯傅裕惠還是不放心:「不確定性很高,越是下半年的節目變卦的可能性越高。」 是的,不確定性很高,但這也反映了台灣表演藝術環境的特質。檔期搶不到,劇本出不來,卡司不配合、製作經費短缺,或者,突然爆發中年憂鬱症的導演、編舞家、設計家或作曲家;若再碰上無預警的全球流感、臨門暴雨、狂颱嘶吼、景氣起落,外交牽累,任何一個天時地利人和的環節沒有好生調養好,不來了,這個月不來,下個月也不來了! 國外節目也一樣。整個亞洲市場經濟逐漸復甦,追求生活品味與探索美學視野成為各城市推動文化創意產業的驅動力,新興的劇院如雨後春筍矗立,有本事蓋劇院的,還得有本事安排節目,巨星待價而沽,價碼高低、市場大小、還有城市地理位置的優劣,都會影響巨星機票上的目的地;有時候距離決定了成本,就算過境了也不登台,一樣白搭。但有時候,觀眾素質與劇場專業勝過價碼因素,識不識貨就很重要了。 國內外表演節目的確定性高不高,事實上,不也正是一個國家文化產業競爭力的一種指標嗎? 這是《表演藝術》雜誌連續第二年嘗試在春天的一開始,大舉地毯式地蒐集今年一整年的表演活動,同時更進一步地透過訪問──或說是「逼問」──以瞭解每一個演出的粗胚構想及製作進度。表演本來就不是靠靈光乍現就能搞出來的一行,而是許多上、中、下游環節高度執行力的銜接與展現。因此,我們也希望往後每年透過這樣的編輯企畫,拉長國內表演活動製作期,也讓表演在初春的一開始,就如四時節氣一樣在生活時序裡被安排、被舉行、被期待。 一百多筆預知表演紀事資訊裡,為了讓讀者們能更迅速掌握全年精華,我們絞盡腦汁設計出「嚴選」、「百匯」、「古意」、「嘗鮮」「複合風」、「舊剪新裁」六類體裁、性格各有生趣的區隔。讀者們在安排演出時,可以單點,當然更可以全選。 趁熱上桌,早早劃位,演出就要上場囉!

-

百匯

標舉跨界,歡慶二十週年

皇冠藝術節前身為「皇冠迷你藝術節」,在皇冠雜誌四十週年時擴大舉行,轉型為「皇冠藝術節」。十年後的今天,鎖定「跨界合作」模式為主的策展方向,每月以不同主題呈現,演出自四月至七月分別舉行。 四月皇冠藝文中心會與「女人組劇團」合作,從女性議題、女性導演出發,將發表「二○○四年十全十、美女節聯演計畫」之八項製作。(參見嚐鮮篇) 五月則有舞蹈空間舞團運用機械裝置與舞蹈即興所呈現的《域之二》,除由藝術指導楊銘隆主導整體結構外,並將由所有舞者共同參與主題的創作與發展;而近年在偶劇及劇場藝術上表現傑出的無獨有偶工作室劇團,也將針對皇冠小劇場的型態,利用充滿創意及使用環保材質的各類偶,製作以中、高年級兒童為對象的作品。 六月起,皇冠劇廣場密獵者劇團的三位主要導演鴻鴻、陸愛玲及傅裕惠,將各自發表一段半小時的獨幕劇,搭配下一週以結構即興為主的古名伸舞蹈團與比利時音樂家彼得‧蔡司(Pieter Thys)的現場即興音樂演出《新地界爭霸》。之後還有新生代頗具膽識與創意的「外表坊劇團」導演李建常,以與皇冠出版社相關的「書籍」來創作。 七月則由「水母漂集團」導演陳俊明,與舞蹈空間舞團的年輕團員陳冠霖,合作《訊息消失》。二○○四年九~十月則有兩檔六場的「小亞細亞網絡──創作大匯」。邁入第七年的小亞細亞戲劇/舞蹈網絡,這次將結合來自新加坡、漢城、東京、京都、北京、香港及台北的藝術家,分為舞蹈類及綜合類兩組,於今年共同參與為期四週的「創作與創意會議」(Creators Meeting)。 (本刊編輯 傅裕惠)