朱安如

-

特別企畫 Feature

《不讀書俱樂部》 情境喜劇交織的生活小品

模擬美式情境喜劇影集的《不讀書俱樂部》,讓各式各樣的角色在一間書店中登場,交織一段段溫馨詼諧的生活小品。去年演出獲得好評,今年《不讀書俱樂部》更展開一、二集的系列連演。不同於傳統音樂劇的工作模式,《不》劇從演員排練發展劇情,進而寫成詞曲,讓戲與音樂能夠無縫接軌。

-

特別企畫 Feature

《啞狗男人》 死去之後重新認識人生

這兩年以《美味型男》備受矚目的音樂劇全才梁允睿,成立了「紅潮劇集」,將推出創團作《啞狗男人》,透過本為聾啞的主角死後靈魂出竅,跟著警官辦案才發現自己認知的世界與他人有極大不同。梁允睿包辦編導與詞曲創作,透過搖滾流行的樂風,要帶領觀眾享受一場有笑有淚的音樂劇旅程。

-

藝活誌 Behind Curtain

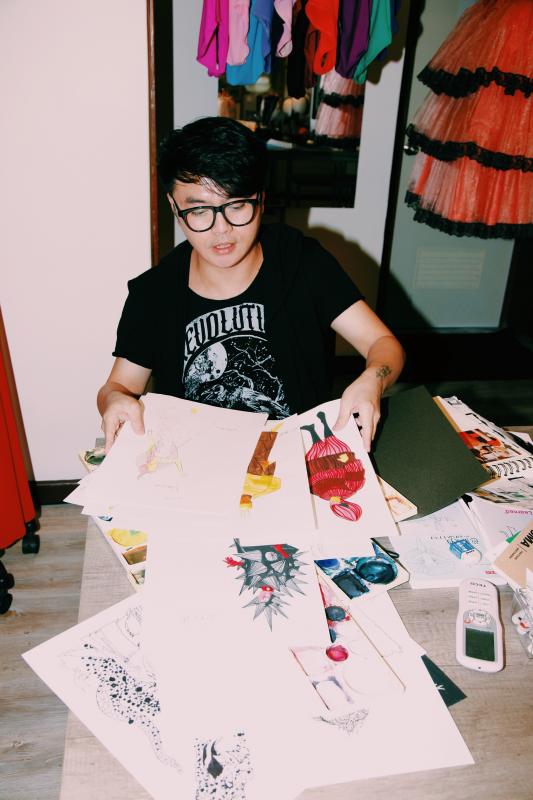

林秉豪 滑著工作椅 在不同的角色中轉換自如

身兼多種身分的林秉豪,有一張大大的書桌,電腦、畫筆、顏料速寫本都放在桌邊,空出超過二分之一的桌面留著畫畫、擺放參考資料。美術出身的他,喜愛紙的質感,他說說:「因為可以保存,所以喜歡手繪。」豐富的圖稿,是他積累的創作成績,而在這張書桌前,他帶著耳機邊聽音樂邊畫畫,優遊在自己的創作世界,在不同的角色中轉換自如。

-

特別企畫 Feature 速寫新生代編劇

邢本寧 找到夥伴 一起用戲曲說想說的話

因《賣鬼狂想》備受矚目的邢本寧,因高中時的崑曲初體驗而啟蒙了對傳統戲曲的愛好,因大學修習「戲曲編劇」課程而找到唱演之外、參與戲曲的方式。深深體會到:「傳統存於戲曲演員的肉身之中。戲曲演員的身體和表演體系,就是歷史的顯現。」成立了「本事劇團」的她說:「戲曲一直有量身設計的傳統。我想找到志同道合的核心演員,我們有共同想說的話,可以互動,一起用戲曲這個形式來說。」

-

聚光燈下 In the Spotlight 劇場與影視編劇

馮勃棣 對神提問 凝視人性

以《我為你押韻情歌》廣為小劇場觀眾熟悉的編劇馮勃棣,向來以精妙的語言策略讓觀眾留下深刻印象,但在這次新作《Dear God》,是從小擁有信仰但又有諸多疑問的他,把他「我和神的碎碎念」,以「苦難」和「罪惡」為核心思想寫成。從劇場寫到電影再寫回劇場,馮勃棣自陳「審美觀有所改變」,除了掌握對文字的敏感度,保有對情感溫度的靈光,更透過跨足不同領域的探索,深入挖掘內心探問,展現對人性更為宏觀的凝視目光。

-

特別企畫 Feature

配音、小丑、梨園科步 從無到有的入戲之途

排王嘉明的戲,演員會在排練前期「一起上課」,像這次排《理查三世》演出前半年就開始全體演員聚首學習的「訓練」課程,有配音課、小丑課、梨園戲、肢體開發,甚至魔術。戲裡都用得上嗎?不一定,但這是讓演員有機會一起尋路「共同工作的開始」。對演員而言,參與王嘉明的製作,似乎更像是成為創作者之一,在從零到有的過程中,透過「身體力行」的方式,找到各自參與創作的平衡點。

-

焦點專題 Focus 實戰案例二:楊景翔演劇團

以實驗性的通俗劇 把「中間」做大!

前年才成立的楊景翔演劇團,第三號作品就要攻下至少六千張票,怎麼做?其實他們有備而來,除了導演楊景翔已經透過與其他劇團的合作累積不少口碑佳作與良好關係,拉長線的行銷期程也穩定推進售票節奏。楊景翔表示,他們在做的,是在中型劇場的規模,做帶有實驗精神的通俗劇,「把中間撐大」。拉進更多「潛在藝文人口」。

-

焦點專題 Focus 實戰案例三:天作之合劇場

中型音樂劇溫暖人心 從「長」計議勢在必行

以製作「溫暖都會人心」音樂劇為主的「天作之合劇場」,前年成立後推出《天堂邊緣》、《MRT》兩作,都以長銷劇模式演出。執行長廖又臻表示,為了分攤成本,衝多場次勢在必行。而實際操作經驗也告訴他們,「若要打開更多市場,表演藝術必須平易近人」。從品牌建立、操作的概念切入,天作之合很清楚,主動培養觀眾、拉長經營時間,是必須的投入。

-

聚光燈下 In the Spotlight 新銳劇場導演

陳仕瑛 給文本新觀點 就是導演最愛的挑戰

新銳劇場導演陳仕瑛去年因入圍第十二屆台新藝術獎年度十五項作品決選,而備受矚目,對哈洛.品特劇本《山地話》的獨到詮釋,令人讚賞。一直關注於既有文本詮釋的她,將挑戰英國劇作家莎拉.肯恩的《費德拉之愛》,她說:「在既有的文本上提供新的觀點,才是導演的樂趣和挑戰,因為我必須找到一種『詮釋』的方式。」

-

藝活誌 Behind Curtain

每一次的機關冒險 都是世界首演

楊金源說:「TD(舞台技術指導)的宿命就是永遠沒有標準答案。每一個演出,都像經歷一次發明與創作的過程。」承接導演的奇想,舞台技術設計要想辦法讓它能夠在舞台上實現,而可怕的是,它不會給你多少時間,不可能有像產品開發那樣有反覆試驗與修正的機會。他表示:「我們這一行,風險很高,所有事情都是第一次。儘管前面測試很多次了,可是,每個機關一出來,都是世界首演。」

-

聚光燈下 In the Spotlight 劇場資深新人

謝東寧 演得愈嚴肅,愈過癮

在法國待了九年,吸飽一肚子歐陸表演藝術養分,回台後身兼導演、劇評人、策展人的謝東寧,在去年自組了「資深新團」:盜火劇團。他說:「劇場跟火一樣,是我們的需要。就像煮菜、做飯,都必須開火我把劇場看作展現生活和真實面貌的地方。劇場裡有表演,有觀看,大家都知道演員在演,但是,當你相信那是真的,就產生思考。拉開一段距離,才能讓思辨的空間出現。」

-

藝活誌 Behind Curtain

鄭嘉音 帶「偶」去海邊

去年四月,無獨有偶工作室劇團舉辦了入厝儀式,正式宣告移師宜蘭利澤簡。九個月過去,劇團的工作行程依舊滿檔:演出、巡迴、推廣教學、國際交流於此同時,他們持續忙著打包、搬運、整理劇團十幾年來的家當,甚至又多租了一間穀倉,要讓偶戲村更完整。 原先多住在台北的劇團核心成員們也來到宜蘭租屋,展開新的生活。劇團藝術總監鄭嘉音說:「在這裡才發現,生活也可以很簡單。」儘管,他們一開始,是「想用較低的房租成本,換取更大的創作空間」;現在,往前邁進的夢想目標,卻一點也不簡單。向來嚮往法國陽光劇團生活模式的她們,期待將利澤簡的老穀倉,落實為偶戲創作基地,達成「國際偶戲村」的願景。

-

話題追蹤 Follow-ups

話題追蹤 Follow-upsPlay Different! 朝24小時不打烊劇場邁進

甫於去年十月中宣布接任台北第二個國家級劇場臺北藝術中心籌備主任的資深舞台設計師王孟超,本著多年的劇場工作經驗,腦中已經畫出許多新劇院的未來藍圖,他期待臺北藝術中心要玩出不一樣的定位,從外型到內涵都很「潮」,打破「只在週末,只演午、晚場」的一般模式,在劇場提供不一樣的特色美食,要推出讓年輕人、貴婦,都「揪團」參與的演出。

-

特別企畫 Feature

魅力無邊卡夫卡 劇場粉絲說狂想

卡夫卡的小說轉化劇場的魅力,已從國際舞台上大大小小的製作得到驗證,而在台灣表演藝術界也有不少卡夫卡粉絲,甚至可說,卡夫卡是他們對劇場想像的起點!本刊特地訪問了黎煥雄、羅文瑾與高俊耀三位「代表」,一談他們與卡夫卡如何解下不解緣,他們又想(或已經)如何把卡夫卡搬上舞台。

-

藝活誌 Behind Curtain

把空間穿上身的服裝「演出」

身體空間、服裝結構,是角八惠最主要的關注焦點。深受建築影響的她,熱中於從服裝延伸城市概念,再由城市回饋到對服裝的想法,甚至嘗試將室內設計的平面圖,融合、運用到服裝設計草圖當中。比起「針對戲劇、舞蹈的服裝設計」,她更常思考建築思維之於服裝設計的對應。

-

紀念大師 In Memoriam

我的「小丑」兄弟

這種節骨眼上出現的反諷,這種冷不防、藏不住的回馬槍,是我確定李國修一種不可取代的才華。他就是煽情的個性,但他就是會反諷,反諷使得煽情變成比較寬的東西,比較人性的東西。這是藏不住的小丑底子,永遠可以在悲傷之後,骨子裡傳來一種聲音,讓人喜歡不斷玩味:到底他是由什麼材料構成的人哪。

-

藝活誌 Behind Curtain

王榮裕 樂暢人父「浮浪貢」

生性浪漫、追求自由的王榮裕說:「我就是浮浪貢」。一九九○年,他辭去月入四萬元的電腦工程師一職,踏進優劇場領六千元月薪,自此,「放出去的小鳥,海闊天空,回不去了。」王榮裕形容,這是「自我選擇的命中註定」。 九三年,他成立金枝演社,請來戲神田都元帥,每天虔誠祭拜,至今廿載。三年前,金枝從落腳十年的淡水,遷移到八里,曾遭祝融的雲門舞集前排練場。從一張白紙,到現在共十五人領薪水,劇團組織和演出規模愈益壯大,王榮裕對表演的要求、和新進演員的訓練及溝通,也累積了許多不同的體會。 聊起近期生活的「例行公事」,王榮裕邊笑說年紀到了,真會坐著睡著,邊不忘補充:「心境還是廿歲,足樂暢的!」每天有兩狗一貓相伴,排練、散步、開車、泡咖啡、抄《心經》都是功課,也都是享受。四十歲得子王品果,更讓他的人生觀出現重大改變。 不過,有件事從沒變過──劇場人總親切喚他:「二哥」。

-

特別企畫 Feature 再現劇團

三十而立 「秘密基地」再出發

成立迄今不過五年,與別團不同的是,「再現劇團」一開始就從場地經營出發,五年來累積了年輕劇團少有的場地營運經驗值。有自己的劇場自是讓人充滿了許多想像,但落於現實,卻也衍生出許多意想不到的問題,甚至讓人回頭自問劇團存在的目的。於是再現劇團去年底讓「藝術工場」熄燈落幕,「休眠,是為了凝聚更大的能量。」

-

幕後群像

預算內為導演圓夢 舞台上保證安全

舞台技術指導,一般稱為TD,即Technical Director,說是技術指導,其實工作包山包海,在舞台「從零到有再到零」的過程中,所有關於舞台技術的工作事務,包括人、事、經費、時間等掌控,都算在TD負責範圍內。要搞定這麼多事,非多年歷練不能成。資深TD斯建華說:「十年只是成為一個TD的基礎,還不見得是成熟的TD。我做了十六、七年,對自己的工作,才覺得差不多有七、八成的把握。」

-

話題追蹤 Follow-ups

鼓勵身心障礙者參與藝文 慷表演團隊之慨?

去年底通過的「身心障礙者權益保障法」修正條文中,明言:「身心障礙者進入收費之公營或公設民營風景區、康樂場所或文教設施,憑身心障礙證明應予免費;其為民營者,應予半價優待。」這裡的「康樂場所」當然也也包含了表演場館,而其中給予優待所衍生出來的座位成本,由誰來負擔?表演場館將如何因應?在演出座位與成本一個蘿蔔尚未滿一個坑的生態實情下,表演團隊是否又再被剝了一層皮?