蔡依雲

-

劇場思考

期待大氣魄的未來

這幾年來,除卻觀眾,台灣評論界持續地針對此一活動的戲劇與舞蹈撰寫評論,充滿「舉輕若重」的期待與善意,主辦單位是否真切感受到這些目光與重視?目前看來,整個活動尚稱小眾之事,但主辦單位若不以大氣魄來經營規劃,或許會漸漸銷聲匿跡。

-

戲劇

出入虛實之間的記憶偷窺之旅

當《記憶相簿》的編導周慧玲將劇場佈置成四面環座,讓觀眾或平視或俯瞰這齣戲,我們彷彿受邀參觀(參與)一場極其私密的記憶之旅。但是這一段原本帶著集體偷窺意味的觀戲過程,卻在觀眾彼此視線常產生交集、演員迭進迭出不同角色/現實與劇場的情況下,觀戲的人不再耽溺於窺視與接受,而是隨著編導的揭露與質疑,一步一步出入真實與虛構、歷史與附會傳說之間。

-

戲劇

別著一朵紅花的卡爾維諾

魏瑛娟過去縱然標舉自己的美學品味與姿態,仍能表達出她對人物、社會的觀感與情感,作品中的冷靜反省與抒情關懷讓人難忘。但是時至今日,在劇場中要表達的東西還不成系統、動作與構圖陷入重複的模式,徒然留下姿態與眼神,顯得有些荒涼。

-

回想與回響 Echo

虛擬於KTV裡的新世代精神

細瑣的生命經驗、大敍述的瓦解、設法逭逃於結構之外,固然是這個時代的特色,可是劇場若只是充斥著這些特質,人物與演員都掌握不住方向、也沒有標示出目的,到底「寶蓮精神」要如何達成?其中「不扮演」的奧妙境界,恐怕也不等同於耽溺地「演自己」吧?

-

戲劇

意象的祭儀

郭文泰的劇場作品《開紅山》運用了中國民間信仰中,祭儀裡「暴力」與「血腥」的元素,另作詮釋。或許因爲祭儀無可模仿、身體律動無可複製,當編導企圖以理性來安排這一場仿祭儀的戲劇情境,演員以未曾發掘神秘力量與節奏的身體來「表演」時,這一切,眞的只餘「意象」的傳遞,卻無所動心驚魄。

-

異人館

揭自己的瘡疤 遊「戲」人生紀蔚然

從《黑夜白賊》的父親僅剩「虛位」,到《也無風也無雨》的父親「蒸發」成謎,紀蔚然不僅自問,也遭受外界多方的質問,「一般劇作者都在揭露別人的問題,我則是揭自己的瘡疤。」不過他或許就是要藉著藝術作品,掀起令人瞥見都要驚訝不已的「衝突」內裡,才凸顯出他的「異色」風格吧?

-

戲劇

變奏演繹的危險關係

導演爲本地示範了前衛活潑的高難度劇場作品,然而也在如此複雜的語言指涉裡,犧牲了觀衆對這齣戲及其原典中淋漓挖掘的人性往復的期待。

-

跨台演出

他抓得住你!

獨特的風格、爽利的口條、精準的節奏,再加上細緻的情感掌握,讓李立群縱橫於廣告片、電視、電影和舞台劇的表演場域,游刃有餘;也讓觀衆隨之出入人物的歡喜悲愁或瞬間的情境轉換,大呼過癮。

-

焦點

在歷史罅隙中作戲

此時此刻在台灣,中國「歷史劇」的撰寫、演出,過程爲何?意義又是什麼呢?《皇帝變》描繪了中國人存活的天地系統,處理自己本能和衝動的方式,與台灣現代戲劇的其他作品相較,不只是狹隘地關心眼前幾十年的生活與思想。

-

焦點

明星蔡琴的專業魅力

「我是認眞要演好歌舞劇,旣希望大家不要只以六十分的標準來看我的表現,又害怕面對太嚴苛的眼光,好掙扎啊!」

-

焦點

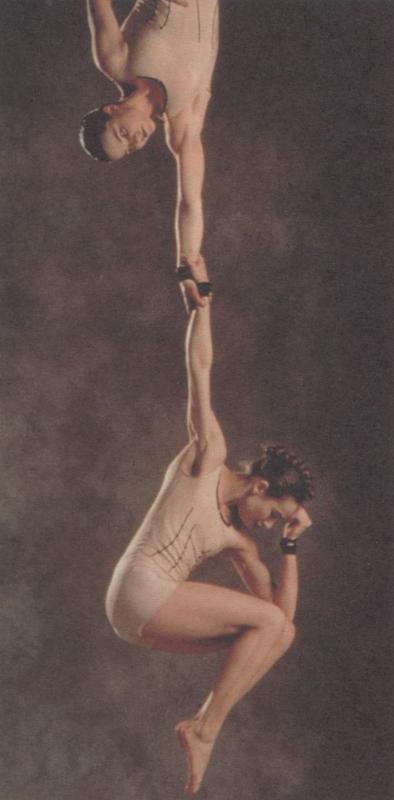

合力築起不夜城

有了專業明星、定了軍心,其他果陀積極培養能演能唱能跳的演員還有王柏森、陳幼芳、顏芳馨、王友輝等人。舞蹈由香港編舞者馮念慈設計,古典、現代舞蹈兼具基礎,梁志民說他的風格「屬於頹廢的華麗,帶著哲學味。」夜總會的群舞、嘉年華的狂歡,無不「熱力」表現舞者身體的美感。 至於舞台的設計方面,特別針對台北國父紀念館視角太窄的缺點而有新突破:「整個舞台墊高五十公分,再鋪設七條軌道(縱三橫四),以後果陀只要進這個場地演出,就會運用這組由施舜晟、王世信設計的造價昻貴軌道。它除了讓景片組合靈活,同時也解決這個舞台前面五分之三缺吊桿的難題。」針對《不夜城》的主題,舞台色調仿自俄國畫家夏卡爾的畫──瑰麗濃稠、富想像力,透出一股多愁善感的浪漫。 歌舞劇的元素繁多,亟需導演的細密發想與最終統合,工程較一般舞台劇浩大。但是當導演梁志民在一方斗室中,將音樂播出,逐一唱出每一個角色的歌曲,隨著節奏時而輕鬆隨興、時而高亢飽滿,沈醉、鍾愛歌舞劇的心情,似乎帶他暫離繁重的導演工作。 或許,在夜深孤寂的人世裡,走進這座衆人合力築起的《天使不夜城》,你也可以暫離原有的煩惱,和人物同哭同笑,隨音樂或悲或喜。 (本刊編輯 蔡依雲)

-

台前幕後

如何讓劇本「聲」「動」引人?

掌握大型劇場的功能,進而引導、創造戲劇空間,卻又專注盯著劇本聽、看著演員的表現,導演的工作就是讓觀衆「聽見」和「看見」劇本在說什麼。

-

台前幕後

純白婚紗與豔紅緞巾 《複製新娘》的雙重抉擇

新科技對比舊社會使人感受到文明的進化,而我們對婚姻的新思維是否也能脫離舊傳統呢?《複製新娘》要複製的是女子對未來的掌控力,而不是成爲被婚紗店、被父權社會所複製的新娘。

-

台前幕後

城市與旅人

創作社第二號作品《KiKi漫遊世界》由魏瑛娟編導,她採用敎育劇場中的〝process of drama〞手法,帶領演員蒐集資料、建立角色,像玩遊戲般地在排練場上「遊歷城市」、「改變身份」。八個城市,八個演員扮演的KiKi,疊映的角色與荒謬的情境,將一一舖展在無盡頭的行旅路上。

-

藝術節 Festival

滑向鄰城的軌道 亞洲小劇場網絡

「小亞細亞九八」八月四日在東京起跑,終點停在十月二十五日的台北皇冠劇場,兩個多月期間七個劇團在四個城市間輪流交棒接棒。作品互異,也點出來自不同城市的創作者,觀照所居之地的人、事、物,精神、物質層面和環境的互動關係。

-

舞與影的對話

舞蹈采風紀錄 原住民舞蹈

原住民舞蹈鑲嵌在祭儀中,以影像的方式被保留下來, 其精神可被了解、傳達及尊重。

-

特別企畫 Feature

7-11全年無休的創作與愛情

九五年劇場導演魏瑛娟赴美求學,留在台灣的陳宏一正為S. O. S.姊妹拍攝音樂錄影帶,MTV畫面上出現了一行字:「1999年12月31日,我要娶妳」,他把愛意與思念,偷偷藏進了作品,並且深信:她一定會看見、會明白

-

特別企畫 Feature

卸卻人情包袱

在講究人情倫理的戲曲界,常是創作者、評論者「一家親」,爲了傳統戲曲未來的發展,創作者和評論者皆努力關注作品的「當代」意義。

-

台北

讓每個角落都有「藝術」

台北市政府、台北市文化基金會在今年主辦的「台北藝術節」,相較於各類以台北爲名的戲劇節、藝術季,規模更大、爲期也更長,包括三十七個國內外藝術團隊共四十五天的演出,希望能將大眾目光聚焦於此「國際化大都會」。

-

焦點

台灣傳統戲曲編導人才培養計畫

過去數年我們猶能借用大陸新編劇本挽救市場,其實一樣「慘澹經營」的對岸,是需要和我們互相幫補、交流的,台灣京劇畢竟要靠自己走出一條路。