一九九一年成立的組合語言舞團,在兩年前的首度公演之後,今夏再度推出《河界》,以落實「關懷人生」的創作理念。

《河界》

84年6月17日

桃園縣立文化中心

84年6月21~23日

國立藝術館

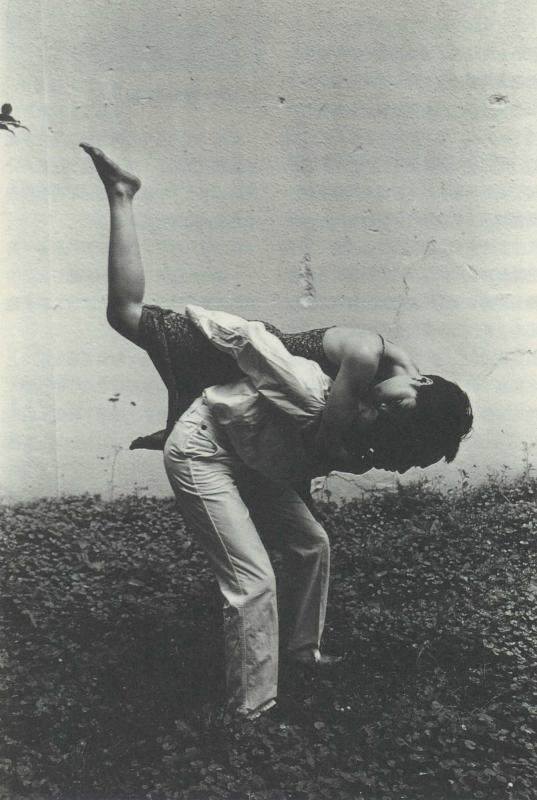

一九九一年,楊桂娟和她的組合語言舞團,因感於社會在多元文化衝擊下,開發共同交流的藝術語言之重要性而成立。一九九三年,結婚生子後的楊桂娟以《吃桃,放你去𨑨迌》作為創團後首度公演的舞碼。基本而言,其仍著眼於舞團揭示「站在現代、延續傳統、關懷人生」的創作方向的前二者而已,其中的舞蹈語彙與創作模式,仍如同多數台灣留學編舞者的心路歷程(註1):先是心理上嚮往西方舞蹈藝術的豐富現代性與訓練編創技法,遂事師西方大師及著名舞團;但另一方面,卻可能因置身異地的強勢文化衝擊,造成創作者本身文化認同上的迷失或不確定感,反過來還是去關照自己的文化傳統,以於西方文化中突顯屬於東方文化或本土色彩的創作或研究主題。譬如,楊桂娟在留學UCLA及一九八九年回國後,欲藉《舞蹈從書法中探索》An Adventure of Dancing in Ink以及《書法的聯想》、《月字之後》與《獨體、合體》等作品,「希望透過對傳統的關照與採集,反思舞蹈的語言組合,不管是東方的、西方的、古代的、現代的,都將以人文的思考,根植於本土為出發點」(註2)。直到今年六月,才以《河界》再出發,關心流行的兩性議題。楊桂娟曾表示,這是舞團另一個階段的開始。

以兩性議題重新出發

而在一九九五年台灣各種次文化多元且紛亂的氛圍中,是否有關原來東方/傳統/本土/中國的主題已不再引起觀衆共鳴與編舞者的興趣?

有二個方向可供我們認眞的思考。第一,當今的觀衆可能更感興趣於舞蹈的獨創新意表現手法與令人眩目的視覺動作。

另外一個方向是,編舞者藝術認同上的議題。幾位前輩舞蹈家以「中為體,西為用」的編舞手法雖漸不時興,但他們卻已凝鍊出語彙與編創技法的風格化,各成一家。然而,對新生代,中生代的編舞者而言,創作的風格未形成前,中國或本土化的主題意識是他們先欲擺脫的枷鎖,再來,就是漸漸捨棄套裝式的舞蹈基本動作,如楊桂娟走出中國書法形象思考。雖然,每位編舞者認同的方向仍不太確定,但卻是尋求創作上自我突破與自我認同的必經歷程,其最關心的均為與人性/藝術本質有關的普遍性課題。

以座談會及舞作面對婚姻生活

由此二方向來思索組合語言舞團的《河界》,即衍生出二個層面的議題。首先,楊桂娟眞正開始從生活中自己最關心也最熟悉的兩性關係入手,揚棄身為一個曾經留美的藝術創作者在文化傳統上的包袱以及認同上不確定的壓力,踏進更單純且眞實的「人性關懷」主題。

一場公演前的「兩性.河界」座談會中,楊桂娟眞誠表白婚姻生活中各種情緖,或期待或挫折或不滿或無奈,令人訝然其與舞作主題的高度關聯;她試圖從女性主義運動高漲的現象中探索屬於普遍人性的溝通不良與尊重的主題,可謂是重新尋求自我與藝術上雙重認同的新起點。與會者平路曾指出楊桂娟及蘇子毓的作品中「男尊女卑」的主題明顯,是社會現況的縮影;另外,當今女性編舞者及舞者遠多於男性的情況是因為男性原有的角色地位不被定位於屬於較女性化的舞蹈藝術而造成的。

另一位座談者王墨林則於三位(楊桂娟、蘇子毓及王正芬)表達對兩性關係的感觸後認為,大多數女性於結婚後「自我」才出現,且編舞者心靈與身體主調會隨歷史有階段性的轉變,如組合語言舞團的蘇子毓,或當代年輕舞者,就跳不出李淑芬《採茶舞》與許惠美《七夕雨》中表現女性端莊與婀娜之美,因為舞者的身體變得更緊張而焦慮了。

再者,楊桂娟的《季節》與蘇子毓的《隧道》運用不少文字語言,像是《生命中不能承受之輕》的獨白、《我是一隻小小小小鳥》與《雪中紅》的歌詞(唱出片段),以及羅任玲以電腦動畫呈現的現代詩《愛情記事》,實與近二年來舞蹈(小劇場)界流行運用戲劇元素與多媒體劇場表現手法類似。這波流行多少與人們對舞蹈動作的意象與認同的轉變有關,對編舞者而言,除了求新求變以滿足所謂「後現代」的時代需求外,潛意識裡可能也極欲擺開如此「追求流行」的掙扎困境,才不得不「融合」他種藝術類型的元素。

認淸舞蹈語言的本質

事實上如瑪麗.魏格曼(Mary Wig-man,1886-1973)所言,「舞蹈語言原本就是表現人們現實世界與內心情感活生生的語言」;相對地,文字語言只是一種人類以理性思考之便所賦予的符徵而已,並不像舞蹈語彙那麼豐富、有力且更具普遍性意涵(註3)。因此舞蹈之所以不同於其他藝術,即其以肢體動作就能展現人類情感與意象之美。

許多編舞者捨棄舞蹈如此獨特的藝術價値,是否對舞蹈的抽象化與象徵功能產生認同上的危機?然而,更重要的是若舞者不知「為何而舞」、「用什麼身體動作而舞」或「以怎麼樣的視覺呈現最富舞蹈表現力」的舞,很可能會以認知思考層面的文字語言代之,好彌補自身服膺於舞蹈藝術本質上的空虛感,或是以理念取向與媒體思考試圖構築「以大腦編舞」的「大塊的」(chunk)概念化意義而已;這種認同與意義的形成往往摻雜太多戲劇、建築或音樂美學──而非舞蹈動作美學的路徑與標準。

如此隱約透露某些編舞者內心本欲掙脫理念辯證的死胡同,卻又仍以理性且概念化的取向編舞之窘境,平路曾略感慨地指出:「(文字)語言會把作者的理念帶出……難道身體的表達還不夠嗎?舞蹈中的(文字)語言是直接的,但也『只是』直接的而已。」誠然,舞蹈肢體的藝術是富想像的、非理性取向的廣闊空間;也是結合時空、力量與韻動所成的藝術──雖舞蹈並不一定能(也不一定要)解決像兩性平等、民族情感、國家認同或宗敎信仰上的理性問題,但舞蹈動作卻是一種媒介、一種生活反應、一種最原始的語言。

《河界》中的三位編舞者在當今的時空下表現個人內心世界的兩性關懷,暫不論其表現力如何,卻即已投射出她們對兩性心理與家庭/社會結構的價値與心靈圖像。她們和詩人、劇作家、電影導演一樣,無需承擔解決現實世界問題的改革責任;只是身處於價値多元且急遽變遷的社會中,眞誠地探索內心及其與舞蹈關係的認同課題,可能是另一個値得關注的議題。而舞蹈動作的呈現則是兩性之間、傳統與現代之間,以及不同文化之間溝通的一種最生活化的「意象之橋」!

註解:

註1:楊桂娟畢業於國立藝專及文大舞蹈系,留美期間先後事師於Bill T. Jones與Kei Takei,並於一九八九年取得UCLA舞蹈創作碩士。

註2:見《河界》演出節目單中〈舞團簡介〉。

文字|吳士宏 政大心理學碩士

更正啓事

本刊三十三期(七月)

雜誌第51頁右列第九行原文刊:《我們一同走走看》中導演陳玲玲所希冀的「…」。其中導演應為牛川海。

第55頁左列第三行原文刊:「方圓劇團」。應更正為「方圓劇塲」。

三十四期(八月)

第73頁上方圖說漏列:南風劇團是根植於高雄的劇團。

在此向作者及讀者致歉。