「醜惡的事物何其多,但再沒有比人更醜惡的了。」(Much is monstrous, but nothing is more monstrous than man.),這句話出自索福克里斯(Sophocles)《安蒂岡妮》(Antigone)劇中,歌隊最著名的〈人類頌〉。希臘原文中「deinos」 (δεινός) 一詞除terrible醜惡的意思,亦有wonderful驚奇的意涵。〈人類頌〉是對於人類文明的進步,能逐一統掌海洋、陸地、馴服山林野獸的讚頌。呂健忠的譯本,將此譯成:「世界驚奇何其多,最可驚奇莫過於人。」(註1)如同雙面刃,既是人類文明的躍昇,可以運用人力開疆闢土,以啟山林,相對地,正由於過度開發濫墾,大地蒙塵,擁有權勢者掠奪雨林的土地,驅逐原先居住的人民,使其成為無土地之人。

換作是我,能去做些什麼?

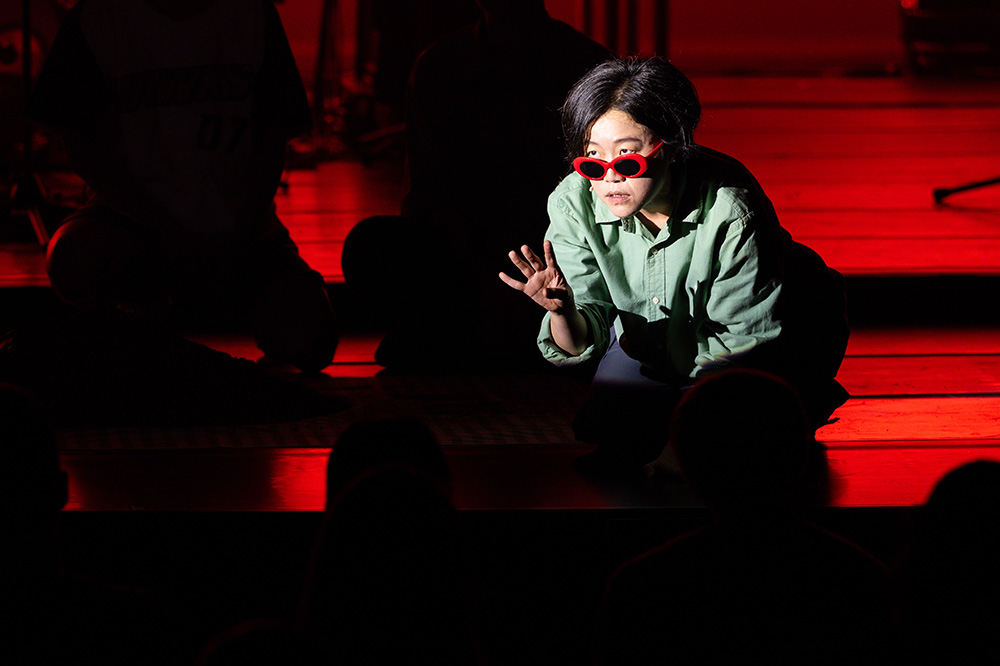

導演米洛.勞(Milo Rau)與巴西無地農民運動組織(簡稱MST)合作《安蒂岡妮在亞馬遜》(Antigone in the Amazon),重現1996年4月17日,發生在巴西帕拉州(Pará)無地農民在示威遊行中,慘遭警察開槍殺害21位民眾的屠殺事件,更藉由「戲中戲」(Play within a play)的形式,揉合希臘悲劇《安蒂岡妮》的情節與角色,成為「內在故事」,用來反映MST在製作這齣戲的過程中,無論當地原住民、與歐洲的演員所共同經歷異文化的交流,一起面對歷史的傷口,進而反省檢視全世界所面對環境變遷、極端氣候,造成地球生態命運共同體浩劫的「外在故事」。因此,《安蒂岡妮在亞馬遜》不僅是探討距離遙遠的巴西亞馬遜盆地,所發生土地正義的議題,亦是每個國家、每個民族,皆可反縮己身,如何正視自己土地上不公不義的事情,擴及到全球暖化的危機,換作是我,能去做些什麼?

因此,《安蒂岡妮在亞馬遜》劇中的辯證(dialectical)極為重要。希臘悲劇可貴的地方,觀眾都可以聽到正反兩方的辯證,促使觀眾的思考並非單一、而是思辯而來。這樣的「辯證」不只出現在安蒂岡妮、與人類律法的代表克里昂(Creon)之間的抗爭,亦是歐洲與巴西演員相互合作,所碰撞出歐洲文化與巴西原住民文明、宇宙觀的彼此激盪,這樣的辯證可以說是承繼巴西「被壓迫者劇場」(Theatre of the Oppressed)創始人波瓦(Augusto Boal)的衣缽,亦是延續布萊希特(Bertolt Brecht)所倡導的「史詩劇場」(Epic theatre),運用「夾敘夾議」的說故事方式,藉由「疏離效果」(alienation effort)來讓觀眾思考。這次米洛.勞結合影像與現場演員的雙重重現,讓觀眾既疏離又進入劇中,演員打破第四道牆的幻覺,直接跟觀眾說話;同時又引領觀眾,穿梭於真實與虛構之間,一同進入影像顯現的亞馬遜原住民部落,見證當地原住民演員戲劇的展現、與在地抗爭的場域。