蕭東意主演場次

2025/4/11 19:30

2025/4/12~13 14:30

林子恆主演場次

2025/4/18 19:30

2025/4/19~20 14:30

臺北表演藝術中心 藍盒子

2025/4/29~5/3 19:30

2025/5/3~4 14:30

台北 國家兩廳院實驗劇場

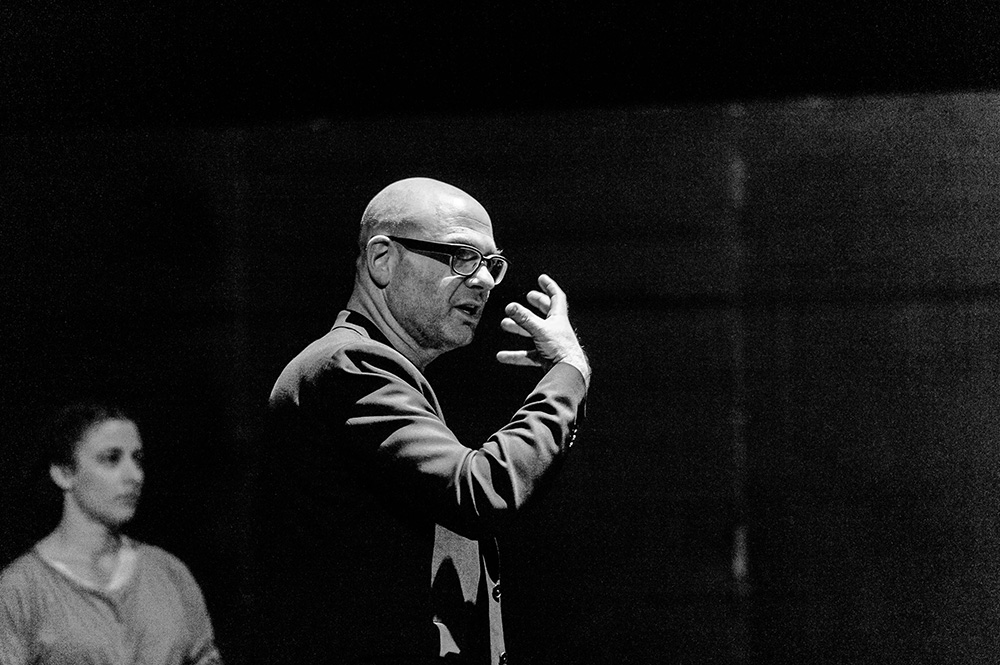

在劇場看見林子恆,多半時間他都不全然是「林子恆」。

他是《春眠》裡的丈夫林正陽,在面臨妻子失智與關係斷裂的痛苦中,終能得到救贖;他是《父親母親》裡的父親米粉,同時也是出櫃跨女的Diva;他還是《灰男孩》裡的所有角色,以一人之力撐起全劇演出。

即使下了舞台,在演員之外,他依舊有多重身分,是老師、伴侶、兒子,也是自己。或許並不是因為他是劇場男神所以善於百變,而是每個變化的面向與個性,才構成林子恆。

起初是因為喜歡,覺得當演員是件很夢幻的事

受訪前幾天,林子恆忽然想起學生時期看過的電視節目《江山萬里情》,作為助理主持人的郎祖筠以「郎姑」為號,穿著旗袍,搭配兩條辮子,在當中串場,「國中的時候,校內要進行優良學生競選,我不知道哪來的勇氣,扮起郎姑在全校面前介紹我們班推出的候選人。」這大概是林子恆少數談起往事時,忍不住嘴角微笑卻又顯得有些困窘。

上高中之前,林子恆就知道自己喜歡表演了。國中小課堂上,舉凡能用戲劇呈現的機會,他都樂於參加;而從小參加合唱團,也讓林子恆常被長輩叫出來表演,雖然難免害羞,但在眾人面前做好一件事,對於小小年紀的他來說,是種肯定也是種動力。

真的開始稍稍了解表演,是在宜蘭高中話劇社時期。在社團邀請來指導的北藝大、台藝大學長姐身上,他看見表演不單單只是玩得開心,背後更有紮實的技術可以摸索。笑稱自己當時是課業第二、話劇社第一的林子恆,於是決定要走上同樣道路。

「這當中當然也有小時候的fantasy在推波助瀾,以前會覺得如果可以當演員,好像是蠻夢幻的事情。」那時的林子恆,還沒有想到那麼多現實層面的挑戰,他只記得當時不怎麼擅長課業的自己,是為了考上臺大戲劇系,才努力拚出好成績。不過進了戲劇相關科系,才是掙扎的開始。「其實我大一下就被二一了!」10幾歲的林子恆,夢想之路並沒有想像中順利,在戲劇系規劃課程裡,他只對表演課有興趣,其他諸如理論、歷史甚至是技術課程,都激不起學習動力。他一度感到迷惘,不曉得怎麼看待自己待在台大戲劇系的定位,後來是系上老師出手挽救,才繼續完成學業。

當時的經歷算是種幻想在現實中的觸礁嗎?林子恆想了想,兒時對表演的美好投射,背後其實需要付出時間、需要做出選擇,包含跟家人朋友的相處,都得要有一定程度的犧牲,這是他在劇場圈將近20年後,才逐漸領悟的心得。但他仍不覺得夢想有所破滅,只是想法變得更實際一些——他還是喜歡表演,所以願意有所堅持也有所讓步。

表演帶來的自由與可能性,讓人生有了複數選擇

至於大學時差點被當掉,後來得以重拾學業、甚至在表演行業立足的細節,林子恆沒有過多著墨,因為他又說回小時候的故事——蠻小的時候,他就已經感覺到家中長輩對自己的期許,希望人生能按部就班,找到穩定工作、成家立業,「我不確定為什麼,但我總是會一直質疑『真的只有這樣嗎?』、『我的人生有沒有別種可能性?』」隨著年齡成長,他慢慢捕捉到,是自己透過表演,在一步步回應過去的諸多問號。

「正因為年輕的時候就感知到外界覺得我該長成的樣子,所以一直不停刺激我去幻想,如果不照著這樣的人生走,我有可能會怎麼樣?而這件事情的想像,有時候蠻過癮的,但這種過癮如何跟真實有所連結,我想是戲劇跟表演建立起中間的橋梁。」在表演上的專業訓練,讓林子恆有機會走進另一個人生。「演員」的身分絕對是有趣的,代表了某種複數的選擇跟可能性,既不用背離原生家庭,又能盡可能接近想像中的職業或他人。

每次飾演的角色,都是在擴充林子恆對世界的認識,「甚至反過來讓我自己了解到,我有機會成為那些人,我是有那樣的可能性,只是因為生命中做的不同選擇,所以我現在是這樣的存在。」表演這回事,林子恆認為背後有著自由性,所以身為演員的他,會選擇接受自己是個容器,能裝下多種價值觀。

可是這樣的選擇與接受,仍需要調適。在接觸戲劇之前,林子恆自認是個很有脾氣的人,會有「想怎樣,就怎樣」的狀態。可是表演帶給他的,是在意識到自己有情緒的同時,會跳出第三者的視角,去設身處地理解對方,「我沒有辦法否認,在換位思考的時候,可能感受到的不同立場,但我怎麼在擁有雙方認知的狀態時,去應對當下狀況,這件事情有時候是辛苦的。」

到現在林子恆還是在思考,什麼時候該放大體察人性的感官、什麼時候又該回到更真性情的自己。

演出沒有標準答案,有的只是當下形成的答案

這樣的盤算,若是放到表演上,反而不會成為困擾。一旦要進入角色,林子恆會把換位思考模式開到最大值,盡可能縮小自我需求與情緒,唯有如此,才有可能在排練或演出時「服務」角色。

「我為什麼會用『服務』這兩個字,是因為即便在演出的當下,我都不覺得有完全理解角色,隨著時間經過與鑽研的堆疊,也許會更深入角色,但真的沒有哪一刻覺得『Yeah, it’s enough』。」唯有放下心裡的自我掙扎,才能更貼近的理解角色、服務角色。「但我不認為表演者應該要成為一個沒有意見的人,在進入judgement之前,我覺得要先做到更深刻的理解,可是如果真的做盡功課,你或許會發現要評判反而是更難的。」林子恆停頓了幾秒,才接口說道:「當你愈認識角色、愈理解和認同劇本,心裡的衝突只會愈來愈小。」

於是好奇問他,在表演生涯上的演出,不乏有再製的作品,一次次搬演同樣角色,究竟能多體會出什麼?再演需要抱持著突破的心態嗎?如果是再年輕一些,林子恆會回答必須要有所突破,才能對得起再次進場的觀眾。

可是這幾年演出《父親母親》後,他不再這麼想了。「只要確定當再一次復排的時候,並沒有帶著『上一回的演出就是正確答案,這一次務必要確保這個答案』的想法,其實再訪這個故事和角色,自然而然會有新的流變出現。」可能是少了首演的緊張,身體更放鬆了,想法更開闊了,他總是能在這樣的攪動當中,發現並提高演出的完整性與純度。

就像接下來要重演的《灰男孩》,他曾一度感受到以往的慣性壓力,直覺擔憂起自己能否重現2023年的版本,但他很快將這個念頭拋出腦後,轉而告訴自己:「再enjoy一次吧,即使長成另一番樣子,也沒關係。」如果要林子恆在觀眾面前拿出一套正確答案,那這樣的表演也不會太有趣,過去所學習的表演或接受過的訓練,終究不是拿來服務從頭到尾沒有缺失的扮演。

至於另一部與王安琪合作的《給你的最後一封情書》,正是因為彼此過去數次合作累積的默契,讓這部作品的演出更有挑戰,「忘了是誰曾經在我們兩個人面前說:『這次又是你們兩個,OK的啦!』然後我們就拚命搖頭,一點都沒有覺得OK,因為我們都想要碰撞出新的互動。」

表演沒有標準答案,所以才有所挑戰,林子恆把自己比喻成一把掘土的鏟子,年輕時能挖出一種角色樣貌,而現在的他必須再次認識自己是把什麼樣的鏟子,並重新用這把鏟子,挖掘出只有現在才能探索出的東西。

「每一次與對手演員、與角色的相遇,都是在交出當下所形成的答案。」林子恆的這幾句話,是他的分享,也是對自己的交代。

放輕鬆!放輕鬆!不一定要兢兢業業才能完成所有事情

對話過程裡,林子恆總會先停頓幾秒,在腦中整理好思緒後,才會侃侃而談。他承認這是多年工作累積下來的習慣,特別是愈來愈感受到「林子恆」這個名字帶來的壓力與責任。

「就像小說《陰陽師》裡說的:『名字,是最短的咒語。』我選擇了戲劇表演,同樣也得面對公眾每一次提到林子恆這3個字所連結的印象。」於是在表演工作者這個身分上,他知道自己該有所適應,有所表達。

那如果不是林子恆的時候呢?

這個名字的由來,是大學畢業後,家人依著慣例帶他去算命得來的,但他仍想保有本名「林見朗」的個性與生命,於是並沒有真的改名。「這麼多年下來,我知道當我以林子恆進行工作時,必須要和林見朗有所不同,如果現在是林見朗坐在這裡,在幾十分鐘的對談裡,我不知道已經緊張跟傻笑多少回了!」說出這段話的瞬間,真摯的眼神與傻笑的表情似乎在林子恆臉上快速切換,如果名字真的是最短的咒語,或許剛剛說出的這兩個名字,先後召喚出「林子恆」與「林見朗」。

相較之下,林見朗對受訪是比較不熟悉的。雖然這是個工作場合,但在徵得同意後,還是小心翼翼地邀請林見朗,希望他能跟這個時間點的林子恆說些什麼,而這大概是對話過程中迎來最長的空白——幾聲「哇塞」和「好難」交錯在近20秒的停頓後,林見朗開口說出:「放輕鬆⋯⋯放輕鬆!」

「好難得喔,怎麼會是這句話?我原本以為林子恆被訓練得比林見朗還要有能力,我不知道為什麼剛剛脫口而出的會是『放輕鬆』這麼偏向生活層面的單詞,可能是覺得人生面對那些壓力和期許,不一定真的需要那麼兢兢業業,才可以完成所有的事情。」一直到最後,林子恆還是反覆呢喃著:「我不知道耶……為什麼會是這個答案……」甚至分不清到底這個好奇,是來自於林子恆還是林見朗——不過這其實也不重要,劇場男神本就百變,無論是哪個面貌,只要給出的是當下的真誠回應,那就夠了。

林子恆

英國艾賽特大學舞台實踐藝術碩士,國立臺灣大學戲劇學系畢業。以演員及表演教師身分於台灣劇場藝術深耕多年。其表演風格深受菲利普.薩睿立教授(Phillip B. Zarrilli)所倡之身心合一表演方法影響,同時結合希臘阿提斯劇院的The Return of Dionysus訓練系統。近年演出作品有四把椅子劇團《太陽》、《春眠》,同黨劇團《父親母親》、《灰男孩》,國家兩廳院《葉瑪》、《酒神的女信徒》等。