Search 進階搜尋

-

戲劇

框框的魔咒

除了《泣湖》表演動線採直線而貫穿觀眾席,其他表演空間的運用仍未跳脫鏡框舞台視野。那個無形的「鏡框」依然在創作及表演的過程中如潛意識般被遵循著。在具備戲劇儀式特色的演出中,鏡框儼然成為一個框框的魔咒,削弱了原始力量的迸發。

-

音樂

狂放與狂歌

在「南港101」這麼一個寬闊的秀場舞台上,朱宗慶打擊樂團嘗試結合聲音、影像、舞蹈各個領域的年輕創作者與表演者們,讓五彩繽紛的投影與燈光、酷炫裝扮的演奏者與舞蹈者、經過擴音效果的震耳欲聾音響填滿整個大空間。 這場宣稱「以打擊的節奏動力為基調,結合聲、光、時尚、科技、人文的感官演出」,欲擺脫傳統音樂會單調、晦澀的呈現方式,嘗試以活潑、直接、多元化的效果去激發年輕人與兒童聽音樂與「看」音樂的興趣。然而在積極從事「綜合」、「跨領域」、「拼貼」多元、多變的演出之際,該團所面對的一些不易解決的難題,却是顯而易見的:各項聽覺與視覺的因素,能否得到更巧妙的融合?訴諸「感官」的呈現,能否得到適度「人文」的薰陶?打擊樂本身是否反主為客,成為整個聲光秀的伴奏? 文字|陳漢金 東吳大學音樂系副教授

-

音樂

天地不仁,以萬物為芻狗

國家交響樂團結合三名聲樂家、三個業餘合唱團,此多達數百人的龐大陣容,演出布瑞頓的《戰爭安魂曲》。此曲以傳統彌撒曲的內容為綱領,再加上陣亡於第一次世界大戰的英國詩人歐文(Wilfred Owen)的九首詩,藉音樂渲染出「天地不仁,以萬物為芻狗」般的反戰情緒;儘管全曲中,到處被陰魂不散的「三全音」音程(所謂「音樂中的魔鬼」)纏擾著,然而全曲結束前,在幽遠、徬徨鐘聲的烘托下,布瑞頓的音樂彷彿透露著悲天憫人的情懷:人類的前途取決於自己,唯有仁愛的人性才能挽救人類於永劫不復。 彌撒曲音樂被掌握得最好 簡文彬指揮的這項大型演出,就整體而言,頗能突顯出樂曲的主旨,藉著大編制營造出強烈、直接的震撼性,然而在層次的舖陳、細節的處理上,或許礙於種種現實因素的限制,存在著些許令人期盼地更細緻、更完美之處。這首表面上顯得有些龐雜、晦澀的二十世紀經典名作,事實上結構、層次分明,演出時若能強調出清晰度與「易讀性」或「易聽性」(Legibility),將有助於一般聽眾對音樂內涵的領會。 全曲的三個層次中,被掌握得最好的,應是它的基本面──那有如預言世界末日般、具拉丁文歌詞的彌撒曲音樂。女高音徐以琳強勁而富於表情的聲音,翱翔於巨大的樂團與合唱團之上,穩住了主導全曲的徬徨不安基調。然而新竹市立混聲合唱團與沂風女聲合唱團組成的合唱部分,儘管能夠克服技巧上的問題,却顯得男聲不夠強勁、情緒起伏不定,氣勢因而被樂團壓抑在底下。 第二個層次是那宛如遠離人世間災禍,在九霄雲外冷眼旁觀,於管風琴伴奏下,由兒童合唱團具現出的天使合唱。此次演出中,由男女混聲組成的榮星兒童合唱團,儘管技巧相當好且演練嫻熟,却與原曲中要求的男聲兒童合唱的純粹性有些差距,再加上管風琴伴奏的不夠澄澈飄渺,使得這整個層次未能「超然物外」地浮現在全曲之上。 男高音與男中音表演出色 第三個層面,或許是此曲中最獨特之處,那是由兩位男歌者唱出英文的反戰詩,而與獨立於大樂團主體之外的一個「小型重奏團」,進行頻繁互動的部分。在此部分中,男高音克里斯多福.吉列、男中音林中光都有著出色的表現,吉列細緻而富於柔韌性的聲音尤其令人印象深刻。可惜的是,小型重奏團不夠靈巧、流暢,未能與聲樂獨唱自

-

音樂

細緻+敏銳+默契+創意

技巧甚佳的克萊曼藉著數首管弦樂、室內樂的弦樂改編曲,透過他那訓練有素、默契無懈可擊的弦樂團,呈現出富於室內樂精神的精準,明確、純粹。

-

音樂

譜中玄機,有待參透

范雅志與他的同伴們,雖熟捻現代音樂的演奏技法,卻沒參透總譜裡的玄機,只看到四位演奏者擊出一個又一個漂亮的聲響,努力演出或點描、或渲染的聲響意境,卻沒有建構出一片完整的風景。

-

音樂

一場深具啟發性的放鬆之旅

「紐約之聲」在合唱編曲上動了手腳,聽起來反而不太熱情卻十分溫暖,保羅‧賽門曲目更流向古典化的美聲合韻,最輕鬆的反而是艾靈頓公爵曲目跟孟克的Round Midnight。這樣用盡心思地新研究合音、編曲變化,證明「紐約之聲」拿下葛萊美獎根本不靠錄音效果。

-

舊剪新裁 焦點2004

舊剪新裁 焦點2004Re-creation舊剪新裁

我喜新且戀舊,因為衣櫃裡過季的款式隨時會成為設計師翻新的素材。 舊剪新裁是一種姿態,是詩人般自我詰問的內在奇觀。 在時間與空間交織下,我們重溫感動也見證創作者的成長。

-

總編輯的話 Editorial

總編輯的話 Editorial總編輯的話

最後一筆「2004表演預知紀事」的節目活動資訊傳進來,這是編輯們蒐羅來,還未經整理的第一百三十二筆。編輯會議上大家七嘴八舌,戲劇編輯傅裕惠還是不放心:「不確定性很高,越是下半年的節目變卦的可能性越高。」 是的,不確定性很高,但這也反映了台灣表演藝術環境的特質。檔期搶不到,劇本出不來,卡司不配合、製作經費短缺,或者,突然爆發中年憂鬱症的導演、編舞家、設計家或作曲家;若再碰上無預警的全球流感、臨門暴雨、狂颱嘶吼、景氣起落,外交牽累,任何一個天時地利人和的環節沒有好生調養好,不來了,這個月不來,下個月也不來了! 國外節目也一樣。整個亞洲市場經濟逐漸復甦,追求生活品味與探索美學視野成為各城市推動文化創意產業的驅動力,新興的劇院如雨後春筍矗立,有本事蓋劇院的,還得有本事安排節目,巨星待價而沽,價碼高低、市場大小、還有城市地理位置的優劣,都會影響巨星機票上的目的地;有時候距離決定了成本,就算過境了也不登台,一樣白搭。但有時候,觀眾素質與劇場專業勝過價碼因素,識不識貨就很重要了。 國內外表演節目的確定性高不高,事實上,不也正是一個國家文化產業競爭力的一種指標嗎? 這是《表演藝術》雜誌連續第二年嘗試在春天的一開始,大舉地毯式地蒐集今年一整年的表演活動,同時更進一步地透過訪問──或說是「逼問」──以瞭解每一個演出的粗胚構想及製作進度。表演本來就不是靠靈光乍現就能搞出來的一行,而是許多上、中、下游環節高度執行力的銜接與展現。因此,我們也希望往後每年透過這樣的編輯企畫,拉長國內表演活動製作期,也讓表演在初春的一開始,就如四時節氣一樣在生活時序裡被安排、被舉行、被期待。 一百多筆預知表演紀事資訊裡,為了讓讀者們能更迅速掌握全年精華,我們絞盡腦汁設計出「嚴選」、「百匯」、「古意」、「嘗鮮」「複合風」、「舊剪新裁」六類體裁、性格各有生趣的區隔。讀者們在安排演出時,可以單點,當然更可以全選。 趁熱上桌,早早劃位,演出就要上場囉!

-

嚴選 焦點2004

嚴選 焦點2004Focus嚴選

我不相信名牌,但我重視質感。 嚴選是一種態度,是不妥協的品味。 2004年重量級表演節目精采直擊,別忘提前在備忘錄上誌記。

-

百匯 焦點2004

百匯 焦點2004Festival百匯

我享受一個人的時光,但更期待眾聲喧嘩的熱絡分享。 百匯是一種氣氛,是酒神嘉年華式的狂喜歡愉。 百花齊綻的表演慶典就要展開,請預留趕赴一場又一場盛宴的享樂時光。

-

古意 焦點2004

古意 焦點2004Echoes古意

我敲打鍵盤寫文章,不過還是握筆書寫讓我有靈感。 古意是一種氣味,是餘音繚繞,迤邐綿延的斑駁鄉愁。 穿越時光甬道,請和我們趕赴一個時代的華麗與蒼涼。

-

嚐鮮 焦點2004

嚐鮮 焦點2004Offbeat嚐鮮

我喜歡發現生命的未知,它指引我走向想望的他方。 嚐鮮是一種精神,是青春、革命和愛情的赤子之心。 無限可能的表演探索之旅,拋開成見,我們可以更自在地飛翔。

-

複合風 焦點2004

複合風 焦點2004Fusion複合風

我信仰純粹的極簡主義,同時享受異媒材恣意拼貼的瘋狂。 複合風是一種趨勢,是多元藝術的Mix Match。 盡情體驗跨領域淋漓演繹,讓表演藝術的花朵開到荼靡。

-

嚴選

征服維也納的亞洲巨人

二○○二年世界樂壇玩起大搬風,多位知名指揮紛紛轉移陣地,其中最具話題性的,當屬小澤征爾與波士頓交響樂團分道揚鑣,轉赴奧地利接掌維也納國家歌劇院音樂總監。這位在台上有如巨人的亞裔指揮家,在睽違十年後,將再度出現在台北國家音樂廳的舞台上。

-

嚴選

嚴選打造湯顯祖的「青春夢」

青春版《牡丹亭》以「縮短案頭本和場上本的距離」為原則,從原著五十折中精選出二十七折,演成三天連台大戲。白先勇不但提出了雙遊園、雙尋夢的對稱結構,而且,還將三本戲分出夢中情、人鬼戀與夫婦愛三個層次。

-

嚴選

嚴選尋覓多年,終得夢中伊人

在白先勇眼裡,沈豐英、俞玖林是兩塊可遇不可求的「璞玉」,「沈豐英一雙水靈靈的眼睛,迷迷濛濛地,很有戲」,而俞玖林又剛好有柳夢梅那種「可以把女孩子迷得死去又活來的那點癡、憨的味道」。

-

嚴選

跨越濁水溪,走進後山裡

繼與戲劇界合作歌劇製作之後,三月NSO將與雲門舞集共舞《竹夢》,這讓NSO的觸角除了戲劇界以外,更往舞蹈界延伸。與他界合作,不但是NSO的練功之道,也為表演藝術界增添了一位實在的同伴,更讓國人漸漸感到:這是我們的樂團!

-

嚴選

不是佛朗明哥,一樣熱力四射

杜亞托先在異地苦讀發跡,再紅回自己家鄉。而他的作品風格,也十足反映了他的血緣與經歷:西班牙文化的狂放與熱情、瑞典庫柏格舞團編舞家馬茲‧艾克的對比與張力,以及荷蘭舞蹈劇場編舞家季利安的流動與優雅。

-

百匯

從文本找回劇場的力量

二○○四國際劇場藝術節標榜劇場演出與經典劇作對話,邀請來自波蘭、日本、加拿大與台灣本地的五個劇團,分別展開一對一的「肉搏戰」。

-

百匯 劇作家特寫

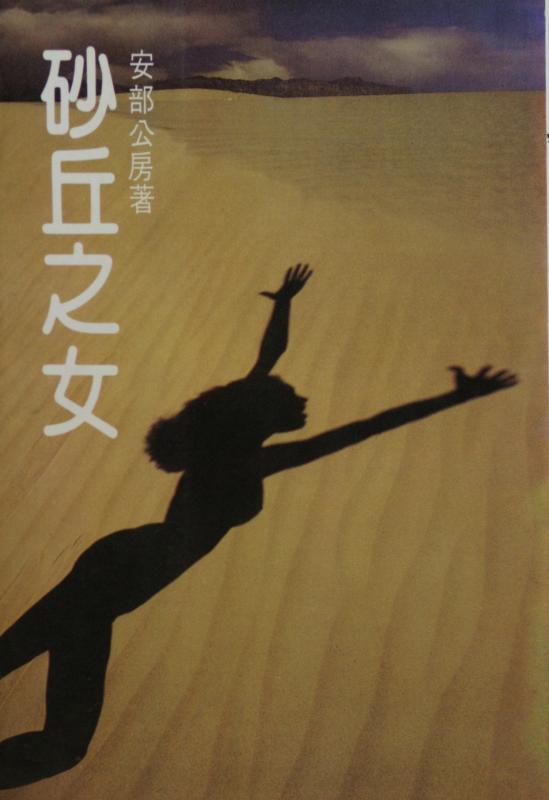

日本卡夫卡─安部公房的荒謬之筆

把人變成蟲子、棒子或是人變非人,甚至是男人一頭鑽進箱子裡逃避現實的詭異情境,在安部公房的作品裡相當普遍;因此,日本文學界常以「日本卡夫卡」來形容安部公房。