Search 進階搜尋

-

城市藝波 Cities & Arts

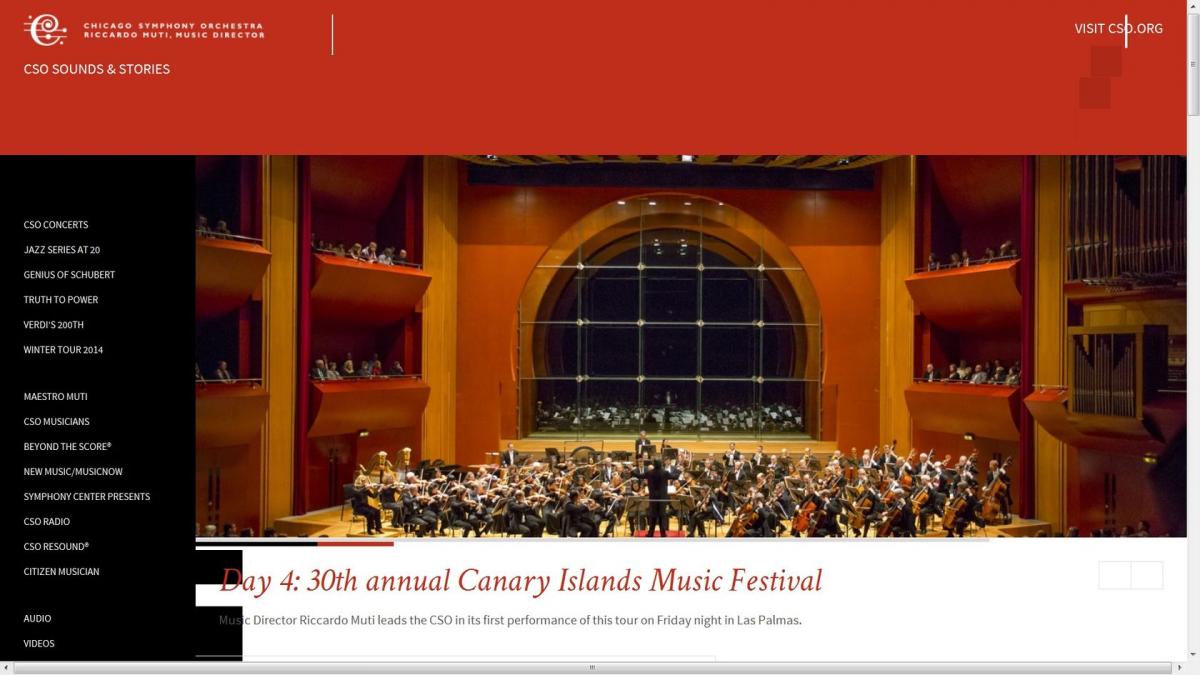

媒體報導難配合 芝加哥交響自創線上雜誌

傳統媒體的經營日益艱困,也衝擊到藝術報導的版面篇幅,藝術報導篇幅變少,讓藝術演出訊息更難突圍傳遞給大眾,在這趨勢下,數位媒體就成為必要開拓的訊息通路。而芝加哥交響樂團更進而推出《聲音與故事》的線上多媒體雜誌,透過專業新聞人的操盤編輯,希望能打造自己的媒體通路。

-

城市藝波 Cities & Arts

歌劇謝幕後,席勒劇場轉型成舞蹈劇院?

雖然翻修工程延宕,但暫居席勒劇院的菩提樹下大道邦立歌劇院終究會有離去的一天,之後這個百年老劇院又將何去何從?曾經是德國最大的話劇劇院,席勒劇院幾經波折,才又回到柏林人的劇場版圖,不當歌劇院暫時據點之後,有人建議將它轉型為舞蹈劇院,讓舞蹈創作豐富的柏林有一個舞蹈人真正的「家」。

-

城市藝波 Cities & Arts

阿波羅劇院天花板崩塌 引發思考古蹟劇院修繕問題

去年倫敦西區,發生了正在演出熱門劇碼《深夜小狗神秘習題》的阿波羅劇院之天花板崩塌意外,雖然僅七十多人受傷無人死亡,但也造成相當驚嚇,甚至讓劇院經營者擔憂影響新年檔期票房。目前事件原因仍在調查中,但也引人思考這些屬於「歷史建物」的劇場的修繕維護問題。

-

城市藝波 Cities & Arts

《回覆:瓦登湖》巧用數位影音 讓人看得「自然」

關注數位文化發展的導演沛赫新作《回覆:瓦登湖》,以「數位化」舞台、電子音效及人造影像投影的現代感演出,來回應作家梭羅在結束森林隱居後寫下的作品《湖濱散記》,頗受好評。除了科技感很強,但形式上仍算中規中矩,沒有什麼過於挑戰大家耐力的革命手法,如詩如畫且出人意外地毫不冷場,大家都看得懂又留有各自解讀的空間。

-

城市藝波 Cities & Arts

荒誕喜劇《驢得水》 靠口碑打出長紅票房

《驢得水》是北京近兩年頗受矚目、票房滿座的小劇場戲劇,除了荒誕喜劇的趣味與背後探討主題的深度,透過網路社群的傳播,口碑醞釀出的效應非常可觀,對宣傳資源少的小劇場戲劇來說,《驢得水》算是這兩年北京一個以口碑建立票房基礎的最佳範例。

-

城市藝波 Cities & Arts

演出前後意外狀況頻傳 也是「看戲的憂傷」?

這時節演出活動頻繁,宣傳如何突圍讓劇組傷腦筋,但不管好壞,總是進場見真章。不過,最近幾檔戲如音樂劇《劇院魅影》、《芝加哥》,還有影劇大咖陳道明主演的《喜劇的憂傷》,分別傳出演出中斷電、製作單位內部理念差異導致取消演出,與主角生病延後演出演出連帶造成後續檔期無法安排的等等「意外」大家買票時充滿期待,但卻也像風險投資,可能希望落空,也是「看戲的憂傷」。

-

編輯精選 PAR Choice

《愛情剖面》 揭露愛情的殘酷本質

當十八世紀的古典劇作與廿世紀末的當代新文本並置在舞台上,會擦撞出怎樣的劇場火花?法國導演法蘭克.迪麥可應兩廳院之邀,執導結合馬里伏《爭執》與莎拉.肯恩《渴求》並置的《愛情剖面》,透過同一組演員的演繹,剖析愛情的殘酷本質。

-

編輯精選 PAR Choice

《慢搖.滾》 現代人的南管生活

「從《小南管》到《慢搖.滾》,就是從『南管教學篇』到『南管應用篇』啦!」再度與南管「共舞」的編舞家林文中,依然本著這兩年對「現代舞」的自省與提問,在新作《慢搖.滾》中,要六名樂師、四名舞者如實地呈現與「南管」這個新朋友相處、學習與碰撞的過程,《慢搖.滾》是用將近半年的實驗,換來對於身體、音樂、生活領悟的成果。

-

藝號人物 People 加拿大鋼琴家

安潔拉.休伊特 跨時空的巴赫知音人

來自加拿大的鋼琴家安潔拉.休伊特,以十四個月的時間,在廿五個國家演出《巴赫平均律全集》,讓更多人認識巴赫的音樂與生命,也因此贏得「巴赫鋼琴女王」榮銜。自小生長在音樂世家,休伊特從小浸潤在「巴洛克」的氛圍中,也與巴赫的音樂結下不解之緣,甚至自認Born to Play Bach(非巴赫不可)。

-

藝號人物 People 跨劇種編劇

施如芳 大雞雖慢啼 靈筆為翼自在飛

若問近年來哪位戲曲編劇最受矚目、質量均豐?「施如芳」絕對是大家公認的一個名字。除了歌仔戲,她也跨足京劇、豫劇、實驗崑曲,甚至音樂劇與舞台劇,光今年臺灣國際藝術節就有兩齣作品《孽子》與《狐公子綺譚》接連上演,讓人驚歎其豐沛的創作能量!施如芳表示,雖然從小愛好文學,但她的創作自覺啟動甚晚;而作為戲曲編劇,程式語言限制明確,她卻樂於「戴著手銬腳鐐跳舞」,但「也要自己創造生命,寫出自己的故事。」

-

特別企畫 Feature

解碼季利安 Decode Jiří Kylián

英國舞評人辛克萊(Janet Sinclair)曾說: 許多編舞家是被造就的, 靠著他們的決心和勇氣, 其他天生的則非常少數, 季利安就是屬於後者少數中的少數。 在逾四十年漫漫創作長河中, 這位含金量超標, 將熠熠生輝的金沙源源不絕地淘進作品中的傳奇編舞家, 自廿八歲接掌荷蘭舞蹈劇場以來, 以過百支舞作, 自在遊走古典與現代, 以一顆輝煌的心, 觀照愛慾、生命、死亡等生而為人的各種關係,並不斷衍生、變奏。 他精準,優雅,大膽,幽默,且挑釁。 但這位傳奇大師究竟是躍上了哪些巨人肩膀,而立在現代芭蕾風潮浪頭上? 他的身體、音樂、影像密碼訴說些什麼? 他如何看待本次來台的四支舞作? 新作《幸運餅乾》創作靈感從何而來? 荷蘭舞蹈劇場的現役舞者的真心話大曝光? 歐豬五國感冒後,荷蘭藝術圈現況為何? 在黑幕揭曉前, 讓我們一同撿拾散落河床之上的閃耀線索, 逆流而上解碼季利安, 一窺他由裡到外的天生光華!

-

特別企畫 Feature

擷採前人光華 煥發瀲豔奇彩

承接廿世紀初期已降的現代芭蕾變革風潮,季利安是繼巴蘭欽之後,現代芭蕾舞壇最耀眼的巨星之一。季利安承襲了歐陸現代芭蕾兼納劇場與現代舞的觀念,並且強調跨域探索的做法,即使是看似抽象的作品也往往蘊含著某種關於「人」的思考青春、愛情、慾望、衰老、死亡如果說威廉.佛塞以後現代觀點和科技感知培育芭蕾的新品種,那麼季利安更像是廿世紀現代芭蕾變革的集大成者。

-

特別企畫 Feature

挖掘靈魂底層 舞出美麗與深度

來自捷克的編舞家季利安,因為在英國遇見伯樂斯圖加特芭蕾舞團編舞家約翰.柯蘭克,因緣際會成為荷蘭舞蹈劇場的藝術總監,從此結下卅年不解緣,也將荷蘭舞蹈劇場打造成當代舞蹈史上最重要的名字之一。這長期的合作關係中,季利安融合了芭蕾與現代舞,並結合戲劇與馬戲等元素,與荷蘭舞蹈劇場攜手創造出近百部作品,而為年輕舞者設立二團,為四十歲以上舞者設立三團,讓舞者在一生的不同階段,都可以找到平等而安身立命的跳舞方式,更是膾炙人口的舞壇創舉。

-

特別企畫 Feature

鎔鑄人性於純粹 提煉幽默與哲思

季利安的舞作從不止於形式上的實驗,即不止於僅把「身體」當作舞蹈藝術媒介那樣埋首在純媒介性的探索。透過乾淨、銳利、優雅的現當代芭蕾肢體,他將對「人」、「關係」的探索鎔鑄於高度純粹的舞蹈表現,而他的作品,亦呈現了遍歷人生諸般風景、遍嚐「表演」與「真實」交相辯證的諸般滋味後,從中提煉出來的幽默與哲思。

-

特別企畫 Feature

「碰觸」音樂 映照「死亡」

季利安曾經提到,沒有其他藝術能像是音樂一樣和舞蹈有這麼緊密的連結。季利安的編舞,並不只是隨著音樂而舞蹈,而是「碰觸」到了音樂,不只是身體,包括舞台、燈光,與音樂有機的互動,隱含著死亡的意象

-

特別企畫 Feature

舞出鏡框冒險去 鏡頭裡外隨心所欲

不同於其他舞蹈家不愛以影像呈現自己的編舞作品,季利安對影像傳播接受度甚高,許多作品都有發行影像產品,甚至幾年前也開始拍起電影。如與Boris Paval-Conen共同導演的《卡門》,以黑白默片形式,以電影劇情式的橋段,玩出了精采的「舞蹈錄像」。而再次來台的舞作《生日宴會》,也可以讓觀眾看到季利安玩影像的幽默風趣。

-

特別企畫 Feature

舞動不歇的人生故事

暌違十二年,現代芭蕾大師季利安的作品終於再度訪台!離開荷蘭舞蹈劇場後的季利安,帶著長年合作的舞者夥伴,這次將呈現四支精采舞作:二○○二訪台時,由荷蘭舞蹈劇場三團資深舞者演出、幽默風趣的《生日宴會》;結合了裝置與影像、華麗優雅的《無名》;討論「時間」的《14分20秒》;全新創作,靈感來自十六世紀德國畫家霍爾班作品《法國大使》的《幸運餅乾》。

-

特別企畫 Feature 專訪荷蘭舞蹈劇場台籍舞者

吳孟珂 自由自律 舞出一片天

大學就決定赴歐洲闖盪的舞者吳孟珂,是目前荷蘭舞蹈劇場一團唯一的台籍團員。她從一出國參加舞團甄選就以荷蘭舞蹈劇場為目標,入選該團的二團三年後,去年正式升入一團,夢想實現!她表示:「在荷蘭舞蹈劇場很自由,但必須要很自律。」「看你自己要把自由帶到哪裡,很多時候要自己去爭取,譬如和很多編舞家工作,要怎麼讓編舞家看到你,是自己的選擇。可以讓視野和心很自由,同時必須很專業、很自律,不停改變、不停學習。」

-

特別企畫 Feature

特別企畫 Feature歐豬五國感冒 荷蘭藝術圈跟著打噴嚏!

歐債風暴所及,荷蘭政府也不得不勒緊褲帶,在二○一一年大幅刪減兩億歐元、百分之廿五藝文補助。在此衝擊下,原本被大砍近半預算還被降為「地區性舞團」的荷蘭舞蹈劇場在抗議請願下,逃過一劫,但不管大團小團,在政府的補助遊戲規則下,都必須在兼顧藝術質量時,調整表演方針以打入市場並拓展多元的觀眾族群。

-

焦點專題 Focus

藝術跨界不斷 探索人性永恆

身世與藝術經歷的與眾不同,讓編舞家喬瑟夫.納許的舞作展現出獨到的風景。在法國七○年代「新舞蹈運動」的觀念風潮下,學習默劇肢體的納許踏入舞蹈領域,帶入文學思維,多元背景的舞者有意識的身體,讓內在動機與外在肢體取得一致,讓其舞作更達哲學層次。他的許多作品巡演週期長達十年以上,究其原因,除了日常性的肢體特色及肢體劇場的文本敘述外,內容不追隨流行,持續探討人性永恆主題的堅持,亦展現了真正藝術家的胸襟。