看不見泰雅的失真音樂劇

我看 《Ciwas吉娃斯:迷走山林》除了幾步「高山族」舞步,兩首泰雅語歌、服裝之外,完全看不出泰雅文化特色。舞台上,泰雅、漢唐、日本人在一起,沒有語言隔閡,沒有習俗磨擦,沒有想法差距,奇也!其實,其中的關係極為複雜,本應為非常好的題材,可惜編劇沒想像力、沒深度、沒辦法發揮。這齣戲說是在瑞典、在秘魯、在埃及,都可以。

除了幾步「高山族」舞步,兩首泰雅語歌、服裝之外,完全看不出泰雅文化特色。舞台上,泰雅、漢唐、日本人在一起,沒有語言隔閡,沒有習俗磨擦,沒有想法差距,奇也!其實,其中的關係極為複雜,本應為非常好的題材,可惜編劇沒想像力、沒深度、沒辦法發揮。這齣戲說是在瑞典、在秘魯、在埃及,都可以。

不像美國音樂劇近年來過度強調的「政治正確」走向,每個族群都要刻意在劇中安排角色,在彼此嘲弄族群刻板印象時卻也強化了這種意象;《吉娃斯迷走山林》相較之下,顯得自在又沒有包袱,自由遊走在各式文化風格中,成功凸顯了台灣多元文化融合與複雜歷史背景交雜下的痕跡。「無時無地」的山林迷走,卻也意外地讓各族群的觀眾皆找到了最舒服的觀看位置。

整場劇只見兩名囚犯,一個若有似無的監獄空間,一個實實在在的監禁氛圍。兩位演員的對話與肢體,在簡單的四道代表監獄空間的防線之中,提供了很大的想像空間,因為真正的監獄空間亦如其舞台所呈現的一樣貧乏,觀者被放置於監獄空間以外的視角,理解處於監牢裡的人怎麼互動。如同兩名囚犯生活的單調與無奈,我們得以在四道防線後的牆壁視角透視其掙扎與無以比擬的孤獨。

演員的表演能量固然展現了強烈震撼的戲劇效果,然而,倒也讓敘事者的層次顯得過於接近,看似後設的處理,又困在試圖虛擬敘事的劇場效果中(每次燈暗與生硬的轉場便會讓我開始疏離)。我在想,倘若作者意欲凸顯的「最美的時刻」無法突破第四面牆的藩籬,而讀者反倒能從文字的閱讀去碰觸意象的危險,那麼,劇場呈現的努力,不是更加尷尬、荒謬嗎?

在這部作品中,吳思珊的動作受既有的聲音層次牽制,亦即在背景不斷重複的影像與聲音,因此連帶著她所持的樂器隨著受制約的動作發出受到更多層制約的聲音。雖然演奏者非常賣力,但建立在薄弱的創作上,演奏家也只能變成背負非戰之罪的犧牲品。

金森透過充滿緊張感的西歐表現手法與結構,把完美的舞台情境呈現出來的同時,也放入了令人感到晦暗的日本傳統要素。舞作前半段裡,我們能看到由adagio、場面架構建立出來男女雙方對立的「距離感」,以及藉由舞者身體移動展開的空間張力。對於亞洲富有民俗藝術的台灣觀眾來說,是不是也能感受到在西方的肢體表現背後,由日本人的民族感官生成的品味呢?

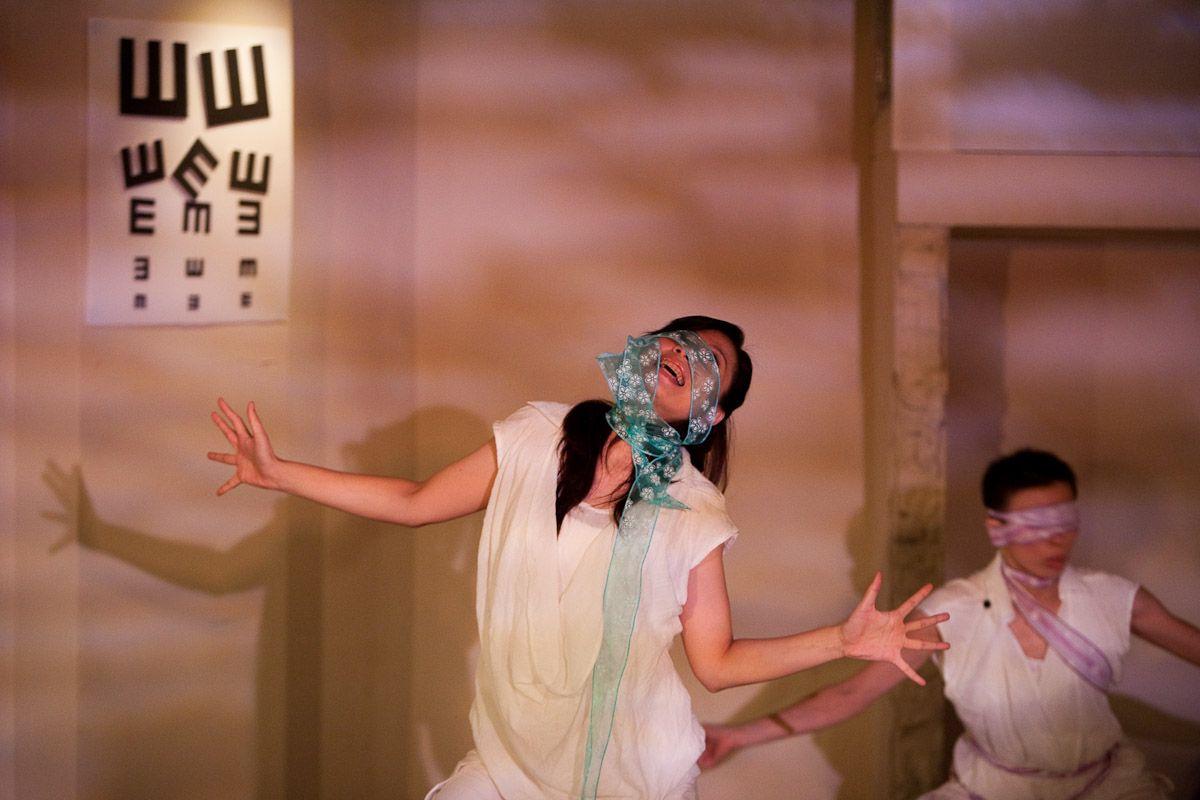

我們看到表演形式的拉扯與互補、兩個舞者的衝突與融合,甚至兩股勢力的交戰。然而這對抗的主題又不全然形而上,而是飽含情緒張力;強烈原始的人聲令畫面充滿瘋狂的指涉。而最瘋狂的想像莫過於自身,想像中那股新的勢力一現身,總伴隨刺耳的金屬撞擊如車禍般(沒有任何狀態更能比它讓人聯想到文明的破壞性),彷彿暗示時代更迭,文明總是淪為服務瘋狂的工具。

舞作從頭到為都讓觀者無法呼吸,因為表演者隨時都有發生生命危險的可能性,他們是那麼努力地找尋自我的生命價值,努力用身體突破官能界限,而這個界線,也是你我在此時此刻,為它們祈禱能安全抵達的終點站。

浪漫劇這樣舖述的語境,使得鈴木在本劇中的表現形式,就比講究純粹美學的《酒神》來得更為淋漓至盡。譬如甫一開場即讓我們看到的武打場面,雖來自歌舞伎的表演方法,卻更樣式地只是比劃手腳,它意味著無法僅賴以西洋戲劇的審美經驗,就能夠在亞洲/日本劇場裡找到看的方法。因此,如何去看《大鼻子情聖》的表現美學,其實是一個如何去看亞洲「現代性」的問題。

汽球與地攤偶劇場景呈現了小丑演員們在肢體之外的操偶表現,也許他們的操偶技巧不盡完美無缺,但「退居幕後」的謙謙風度,讓這整晚的演出增加了少見丑劇表演的內涵與深度。沙丁龐客劇團的小丑,不若明星丑角那樣譁眾取寵,而是真以發揮十八般武藝(儘管可能也不到十般)那樣,在舞台上盡心盡力。

NSO過往幾年的歌劇製作展現了另一種可能,也顯露出國內亟需「歌劇產業」的困境,而北市交的《瑪儂.雷斯考》以一都會型交響樂團之力,奮力端出不輸歐美水平的歌劇製作,再看從《諾瑪》到《瑪儂.雷斯考》,我們震懾於義大利歌劇院所培養出的朱苔麗,同時也不禁要問,國內優秀的年輕歌者該何去何從?曾經曇花一現的歌劇工作坊、大師班,都不足取代一個持續性的制度。

《奧塞羅》,犯的錯是我生病了,讓自己過於勞累,沒有警覺到體力的透支,一般,這是不可告人的錯。我得在這說,《傻瓜村》是我大意加太大意,連劇本都沒有仔細地看過,光憑多年以前看過一次的記憶,就答應演出了,而且排戲時間不到一個月。加上這個劇本,我們莫名其妙地,沒有小心地,就認為它會是一個很容易就討好的劇本。其實不然

口語、手語均能表情通意,示愛自然不成問題,但語言和行動,何種方式來表達愛較為有力?這個問題的答案,可從小女兒由聾啞演員飾演中尋思。導演藉著演員具體生理上「無法說話」的口語障礙,進階轉化成抽象心理層面「無需言說」,至此明白,用口語、手語示愛仍無憑準,唯有行動相符才是真實。這個角色的演員設定,試圖說明──愛,無以言喻,豐厚了原劇本意涵。

《樂》由編舞家鄭宗龍創作,結合音樂家王建民的《第一二胡狂想曲》與鍾耀光的《遊戲》曲目,企圖以樂手跳舞、舞者奏樂之跨界演出。指揮簡文彬拿起鍋鏟當指揮棒,極活潑地帶動樂團與現場氣氛,他後腦勺還特別剃個骷髏頭,不僅搶眼也「笑」果十足!讓人一掃國樂團嚴肅拘謹的印象。

光環能培養出這樣的身體,但為什麼要經過到國外一遭才出來這樣的東西?概念性的題材,一向是西方擅長的,可是若沒有這樣從東方出發grounded根植於地的沈潛身體,這個作品也做不起來,無法存在!這是件東、西方融合成功的例子。

我們對藝穗節的期待,應該是什麼?不是全然專業,至少是誠懇;不盡主流商業,最多是實驗批判;不甚完美,但,夠膽。 若上述三種期待都不被滿足,連台詞都被處理得模糊難嚥的時候,看戲的我,非但無法入戲,簡直蒙受被「凌遲」的痛苦。不過,這屆藝穗節的演出票房,似乎沒有全然反映像我這種嘴刁的看戲品味。看起來,新一代更擅於行銷經營的包裝。問題是,單純、可愛的「小花小草」,到哪裡去了?

不若電影鏡頭終究是選擇過的,電影的觀眾難以從鏡頭給予的畫面看見之外的,但戲劇可以。亦是在這個層次上,我們更像一群目睹者,囁嚅地走入他人的家,瞧見一些事,近距交戰,謊言對決。目睹不僅於看見,而是感知被放大,無可迴避的視線介入。

坐在不適切的中山堂光復廳裡看戲,讓我必須旁觀創作者與劇本之間的交歡,我無法動心體會,只有以有限智商解碼答題的困窘。為什麼是這樣疏離的表演方式?為什麼這樣轉換場次?為什麼要用這麼一座狹長的紅色舞台?的確,魔術很好看,但為什麼要變魔術?

九十公分高的木偶挺進開口達十七公尺的大舞台,壯哉氣魄也。只是,前有寬六公尺的樂池阻隔,加上操偶動作因困難度難以模擬真實,我們無法看見精確的表演動作,總是打打殺殺,「甩來甩去」。距離演出已若干時日後再度回想,這群被「表演」、「操弄」的戲偶,他們演出了什麼?說了什麼?他們終究只是傀儡,還是可以有主體性?

座台上的觀眾好像成了即興演出的一部分,當下的故事和瞬間的感受,因為觸發觀眾內心的呼喊而完整。我期待或預測下個當下的發生,對上時,頓時有種魔妙的愉悅;沒對上時,台上讓人驚奇、讚佩。我感覺觀演中的每個當下稍縱即逝,但心神卻因感動而凝定在過去。

鄧肯為未來舞蹈所抱持的世界想像,是讓身體的神聖性不再回歸於上帝的秩序,卻是超越秩序而產生多義性及不確定性的自我。現代舞如此追求自我形象的創造,是舞蹈史很重要的發展動力。然而到了《新黑色》,若以凡德吉帕斯的創作觀與現代舞初始的鄧肯對照,《新黑色》在崩壞的秩序之上,無力再構築人的神聖形象,身體已是「從頭到腳鋪滿了無法辨識的符號」。

在這許多令人印象深刻與高難度的片段中,最令人激賞的該屬〈裸體芭比〉的獨舞,引出創作中的核心。這個看似無神的人工模特兒塑像,身無一物地露出平庸且平滑的粉紅色肌膚,但與她那頭飄逸金色假髮的組合,則填滿了觀眾的想像空間、解答了所有疑問、讓人看見失去靈魂的機械化自我。

我要讚賞的不是(再拒劇團)全體演職員精采的呈現,而是這批人誠心誠意所推動的一系列議題探討,甚至可以稱作一次戲劇性呈現事件(theatrical event),更可能可以成為一場令人膽戰心驚的行為藝術表演;他們對於表演空間的選擇,有著革命性的思考,當然,這更免不了有改變觀眾觀賞與互動的嘗試與企圖。

當李安成為台灣電影界的光榮時,不知國內電影人是否注意到了李安電影的用樂?西部牛仔的《斷背山》裡鏗鏘清亮吉他聲,聽似隨意撥弄卻一兩個小節即顯出荒野中的落寞孤寂,而《臥虎藏龍》既然要說武俠故事,當然得找來理解武俠小說的作曲家──譚盾。國內也曾經擁有過張弘毅、陳揚這些絕佳的電影音樂創作者,但製作者願不願意提整各項經費的比例、讓他們有發揮的機會?

由三組編舞群各自組合起來的舞作,每一個十年,乍看之下,毫無關聯,然而夢境意象卻將此作品連接起來。不同編舞者在處理舞作時的方式,在舞台裝置上的巧思,也同時一步步帶領觀眾進入那段時光中的情緒和矛盾,從夢境的意象中,拼湊出一幅歲月的地圖。

本網站使用 cookies

為提供您更多優質的內容,本網站使用 cookies 分析技術。 若繼續閱覽本網站內容,即表示您同意我們使用 cookies,關於更多 cookies 以及相關政策更新資訊,請閱讀我們的隱私權政策與使用條款。