言猶未盡、意尚未全的遺憾

王嘉明可能是台灣目前的小劇場導演之中,擅長創意的佼佼者;然而,在面對戈爾德思嚴峻、深刻的台詞時,他和表演者的創意,似乎反成了對這些灼熱文字的一種「逃避」。

王嘉明可能是台灣目前的小劇場導演之中,擅長創意的佼佼者;然而,在面對戈爾德思嚴峻、深刻的台詞時,他和表演者的創意,似乎反成了對這些灼熱文字的一種「逃避」。

十二名女舞者奮戰不懈的精力與始終保有的流暢清新,叫人激賞;而藝術村的環境更成為界定此舞作風貌的決定性力量之一。舞蹈的環境劇場令人期待,希望這只是一連串合作的開端,而非驚鴻一瞥。

或許這些「飆舞台、玩影像」的效果是在反諷人類漫無節制的科技、文明的發展,然而它們卻威脅音樂的主導性別忘了《消失的王國》是個「音樂劇場」,而非「影像劇場」;真正的主角應是音樂本身及演奏家們。

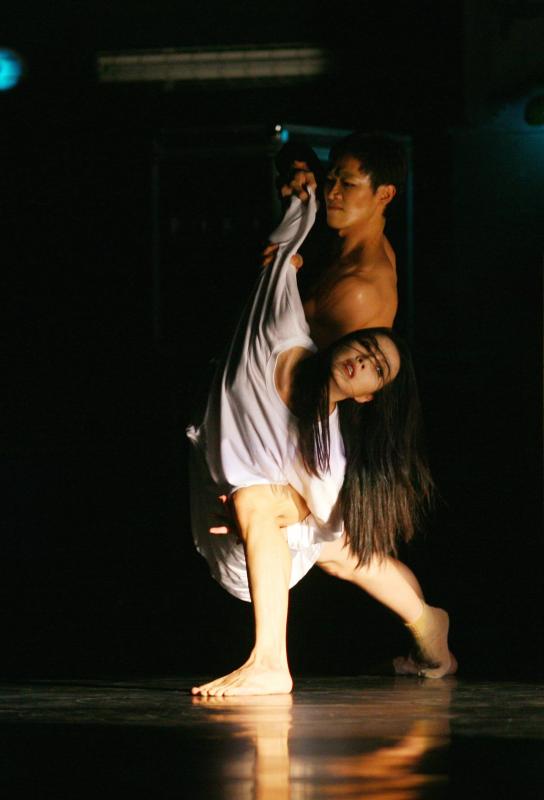

許芳宜給人的印象除了身體技巧的無懈可擊外,最讓人記憶深刻的即是她充滿戲劇張力的身體表情。然而,此次演出的三支舞作卻能適切地勾勒出她不同以往的身體特質,不僅開拓了她舞台角色的更多可能性,也展現了此次主要編舞者布拉瑞揚在離開雲門舞集2之後追求獨立自主的編舞風格。

這齣戲所展現的市場實力,應該不只限於這次不到廿場場次,其中有太多製作行銷的嘗試與選擇需要探討;如果能以更大的市場規模來規劃──這也與當初能投入的資源有關,《K24》應該可以創造更多罕見的成績。

林文中的《惡童三部曲》以純肢體舞蹈的立場出發,林文中純熟又流暢地以舞者們的肢體動作、群舞中各部門的呼應結構,讓舞蹈猶如水上行舟。顏鳳曦的《新藝術拍賣會》以劇場的語言論述劇場創作與經驗無法被複製、販賣的藝術本質,發人深省。

《蝙蝠》特殊的維也納風情,去過當地的人都可強烈感受到。演出裡,不只是舞蹈裡沒有維也納,邱君強棒下的樂團也僅中規中矩地奏出了音樂,少了維也納圓舞曲獨具的、譜面上看不到的韻味。

予我印象最深刻的是〈九百九十九朵玫瑰〉全曲以玫瑰花朵九九九暗喻:思念長長久久。其實,玫瑰副歌的本尊是從王惠然琵琶作品《彝族舞曲》的主題旋律而來的,高妙處在於李英將它改編、配器後由嗩吶擔任主奏,嗩吶淒涼高亢的鳴音,如同失侶的孤雁哀鳴,悽悽況味,不忍卒聽,但是,聽了仍想再聽。

這是一個音質與合奏敏銳度相當優秀的絃樂團,當晚的演出令人嘆為觀止,在古典音樂發展的環境日趨枯竭的當今,我們應該為這群執著的音樂家喝采。

《倒》劇從另個極端去描繪這樣的荒謬:冷清的場景,不情不願的參與者,莫名其妙的突發事件,就像劇中人物的生命情境,焦點總是游移不定,節奏總是錯誤。因此,不同於系列前兩部以世代面貌為敘事主軸,《倒》劇描繪的其實是一種不分年級、集體的、混亂的存在狀態。

我很佩服在商業票房壓力下的編導吳念真,在作品系列一、二的人間悲喜劇後,敢於描繪這麼灰色、壓抑甚至悲慘的台灣生活;現場觀賞《人間條件三》的首演,體會了這齣戲情節醞釀的深沈緩慢,相信應該是這類所謂訴求大眾的商業型劇場罕見的創作選擇。

《入夜山嵐》是一個規矩、自然、直樸、純粹的作品,自然之為道,在自然中呈演自然,似乎與道近矣;也許這些年來優在經過轉戰各大國際藝術節後對於回家有種特別的渴望,因而在重返山林,返樸歸真的生命沉澱處開出這朵淡然的花朵。

如果說尋找屬於自己的藝術表現形式,是每個劇場工作者的慾望的話,那麼,王嘉明應當被列為最近劇場界的「特別觀察名單」。雖然從早期的《Zodiac》、《泰特斯-夾子/布袋版》,尤其是《家庭深層鑽探手冊》等作品開始,王嘉明作品的形式總是令人耳目一新,但是,在《殘, 。》這個作品當中,與其說想表達些什麼,我們更看到王嘉明實驗他心目中戲劇形式可能性的慾望。 就像是文字接龍遊戲 黃怡儒所設計的舞台,一個由潔白粗鹽所舖成的正方形區域,舞台的上空懸掛著一個充滿壓迫感的巨大黑色氣球,將舞台裝置成為一個奇特的風景。演員們以舞蹈般的步伐進場,奔跑跳躍,腳步不斷在粗鹽上發出沙沙的聲響,這個聲響貫穿著整個演出,帶來某種奇妙的聽覺質感。之後,演員以誇張的表演方式,演出三段在電視連續劇當中常見的劈腿戀情橋段。正當納悶為何王嘉明餵食我們如此粗糙的劇情時,舞台上的演員突然開始以倒帶、快轉、慢速、重複等動作方式,讓四組的演員在舞台上一齊演出這些橋段。台灣電視劇特有的歇斯底里式的對白,在四組演員同聲齊唱的唸白當中開始顯得異常地荒謬可笑,原本刻骨銘心的事件,也變成可以交換舞伴的交際舞。 從此刻起,觀眾開始理解到王嘉明對戲劇形式的玩弄。利用倒帶、快轉、慢速、重複等讓原本在時間上「不可逆」的戲劇事件成為「可逆」的身體動作,而交際舞式的場面調度,讓原本獨一無二的「當事人」失去了其不可替代性。於是,觀眾的關心開始離開事件的內容,像是觀看以「通俗劇」的彩色紙片在菱鏡的折射當中所構成的圖樣,在對稱、繁複以及無窮增生的圖樣當中享受形式變化的樂趣。《殘, 。》所帶來的愉悅,是戲劇擺脫現實指涉作用的負擔,以語言自我增殖所帶來的「萬花筒式的愉悅」。 接下來是一段情書的旁白,在煽情的語言當中,場上的演員們一邊喊熱一邊脫去身上的衣物,露出裡面的泳衣,坐在椅子上發出性歡愉的呻吟聲,就在即將達到高潮時,全體竟然起身高唱〈國際歌〉。此時,性的狂熱轉化成政治狂熱。接著,全體演員換穿野戰服,以昂揚的國際歌當背景打起戰鬥有氧韻律操。利用服裝的變化,場面轉換成「出征」的場景:一名即將出征的男子與母親和未婚妻吃著最後的晚餐。之後一場激烈的槍戰在舞台上展開,本來彷彿兒戲般的槍戰,到最竟然演變成一聲激烈的槍響,男子在槍聲當中不斷地重複中槍倒地的動作

大膽打破傳統敘事結構、不停改變敘事者位置、結合管絃樂編曲與作曲、時空上下一千餘年,這樣龐大的創意組織由編劇、音樂設計、導演、舞台設計群,以讓人仰慕與欽佩的才華共同完成。觀畢全劇,或許人物情感不會讓人低迴咀嚼,但《快雪時晴帖》從問侯語轉為歷史叩問的嘆息聲,將長久飄盪於書背上下,再也不是一紙無關緊要的墨寶而已。

音樂上能見出新意的是在紫禁城三希堂的一幕,演乾隆皇帝的男中音巫白玉璽與演張容的老生唐文華的「對手戲」,前者渾厚而帶有鮮明美聲歌劇唱腔的歌聲,與後者沉厚蒼勁的老生腔韻,相互輝映,而無絲毫齟齬。

《吶喊竇娥》,以劇場表演的各項元素,全力鋪現女主角竇娥內在獨白;整體創作的努力、用心和編導形式的自由,甚至以聲音創造畫面的創意,堪稱近年罕見。

導演在舞台空間運用上,稍嫌保守,但對於節奏的處理,相當有效,結束之前,兩個演員分別在橋上和池中緩緩旋轉直到暗場的畫面,暗喻歷史情境的無止無盡,人性的安睡其中,既是無奈傷感,也有沉重批判,令人動容,是十分難得的劇場經驗。

由牯嶺街小劇場策畫的台北藝術節「亞洲藝術共同體」系列,策展主題清晰:「身處當今『全球化』,表演藝術在西方強勢文化下,亞洲文化保有『在地性』就是保有主體性。」使我忍不住檢視今晚的演出,顯現了什麼「亞洲性」或「在地性」?

如果我告訴您,兄弟象隊打敗紐約洋基隊,您會做何感想?雖然不是完全沒有機率,但總是難以置信吧?這種令人掉下巴的驚奇,在表演舞台上並不多見,但是夏漢/水藍/新加坡交響樂團的《梁祝》,確實讓我掉了下巴。這是十幾年來絕無僅有的經驗。

除了開場及串場使用的《明皇幸蜀圖》與劇情時空搭配,有其訴求外,其他的佈景、服裝、道具甚至走位,均不見整體的戲劇理念,反不時有畫蛇添足之舉,加上換景的問題,致使原本不算長的演出,觀來頗有遙遙無期之感。

他們往往不是用寫實的表現手法,而是曲折,可以超現實、可以幽微抽象,或是出自現實卻抽離現實。不論呈現的過程憤怒、哀傷、還是冷眼旁觀,最終都是屬於年輕人的憂傷,有時甚且浮現一種奇異的不屬世的詩意與脆弱,令人看後心疼痛。

即使《錯魂記》的劇本在故事情節的營造與推動上,稍嫌貧乏,但唐美雲在創團十年之際,大膽以南管唱曲表演作為呈現主軸,又以劇終執行困難的大雨技術──這是我進劇場看戲以來,看過下得最徹底的一場人工雨──收束,她的企圖和魄力,真的教人羨慕又忌妒。

《水滸108》安排以純傳統的京劇唱腔與文武場演出,立刻銜接電音搖滾樂和搖滾舞蹈,再配上搖滾節奏的彩色燈光。這中間沒有漸進式的流轉脈動;沒有從傳統到現代的進階過度,讓觀眾的情緒快速跨越時空,經過跳躍式的轉換,而產生勁「暴」的效果。

在聽了許多完全忽略東西方樂器物理構造不同、乃至忽略改變音色的要求與美感呈現的作品後,《梁祝》是一首令人「安心」的作品,但是聽到瞿春泉編給國家國樂團的國樂版《梁祝》,才真正體驗到「安心」之後、東方音樂之美的欣賞。

指揮本就是以身體傳達一切意念的職業,樂手們會感受到指揮身體的狀態,進而影響到演出品質,甚至音色。此次再看人稱「樂壇的台灣之光」呂紹嘉,相較於過往,發現他的肢體動作自由開放許多,無論是面對宏偉或是細瑣的樂段,游刃有餘。

本網站使用 cookies

為提供您更多優質的內容,本網站使用 cookies 分析技術。 若繼續閱覽本網站內容,即表示您同意我們使用 cookies,關於更多 cookies 以及相關政策更新資訊,請閱讀我們的隱私權政策與使用條款。