Search 搜尋

-

即將上場 Preview NSO「酒神與海妖」

大提琴家卡普頌 挑梁展演精緻法蘭西

備受矚目的法國大提琴家卡普頌,將在NSO「酒神與海妖」音樂會中,與出身於巴黎音樂世家的指揮蓋柏合作,演出高難度的聖桑斯《第一號大提琴協奏曲》。同場也將演出拉威爾的《庫普蘭之墓》與德布西的《夜曲》盧賽爾的芭蕾舞劇《酒神與亞麗安娜》,呈現法國音樂的精緻。

-

即將上場 Preview NTSO「天堂啟示錄」

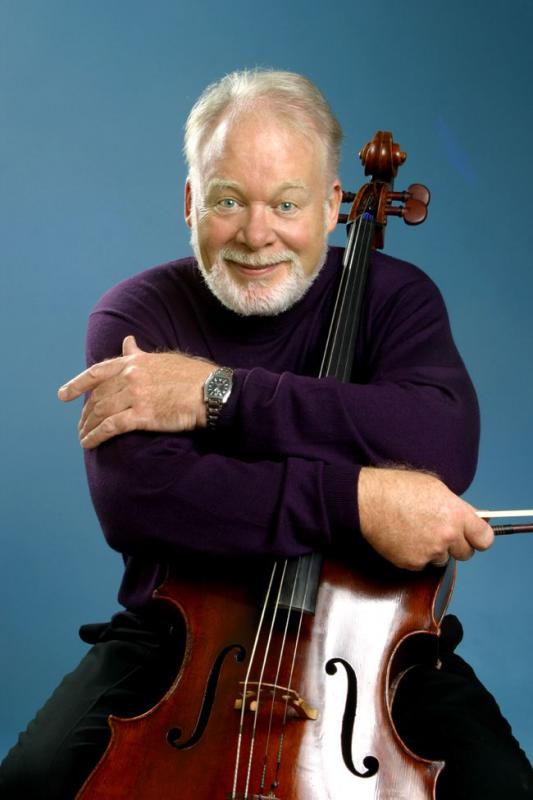

大提琴家哈瑞爾 精湛演奏專輯新曲

應國臺交之邀,大提琴家林恩.哈瑞爾擔綱「NTSO國際音樂節」開幕音樂會「天堂啟示錄」的重量級演出貴賓。哈瑞爾是從樂團歷練出來的獨奏家,而聲樂家父親的影響,更讓他著重琴音如人聲歌唱的變化。這次他將帶來新專輯曲目《羅可可風主題變奏曲》以饗樂迷。

-

特別企畫 Feature 跨界導戲曲

現代劇場導演的古典奇遇

新編戲蔚為傳統戲曲的市場主流,編、導、音樂,乃至舞台美術,都力求創新,現代劇場導演跨界執導,成了近年戲曲舞台最值得關注的趨勢。 從「演員中心」到「編劇中心」再到「導演中心」,戲曲表現以演員唱唸為主,舞台美學又以虛擬為手段,講究風格的現代劇場導演遇上傳統戲曲,如何以今日的審美經驗介入詮釋、與傳統對話,同時實踐創作理念? 不同於中國「大腕級」的舞台劇導演執導戲曲展現的「破立」氣魄,台灣現代劇場導演跨足戲曲,目前看來,「姿態」都相當謙卑,對戲曲原有的美學保持一貫的尊重。 以一系列「小劇場崑曲」實驗深獲矚目的戴君芳、曾受邀三度執導豫劇的呂柏伸、多次與外台歌仔戲合作的傅裕惠,以及即將上演的全本崑曲《南柯夢》導演王嘉明,看四位現代劇場導演,尋找他們在傳統戲曲的新位置、新座標。

-

特別企畫 Feature

錯立身?做中學?

順應創新改革潮流的要求,原本「演員中心」的傳統戲曲舞台,逐漸出現了西方現代劇場的「導演」角色。戲曲導演的職能多為新編戲服務。因應現代劇場技術條件,也為貼合現代審美品味,加以對新創作劇本的詮釋、整體風格的樹立與表現,使得導演地位日益隆崇,所受倚重也愈發受到關注。

-

特別企畫 Feature

戴君芳 麻瓜進入魔法界 找到傳統與現代的互動

投入現代劇場跨界傳統戲曲的製作已經八年的戴君芳,一系列的實驗崑曲頗受好評,也自承自己如同經歷了一段新生兒從初生到翻身、學坐,乃至爬行、走路、奔跑的過程。在舞台上放一個異質於傳統的裝置可說是她的作品特色,她表示這是:「一種表演座標,一個我切入的、尋找到定位的工具,也是讓傳統與我懷抱的現代產生對話關係與互動的途徑。」

-

特別企畫 Feature

王嘉明 不談創新傳統 回望簡約之美

「我常說崑曲是我劇場的啟蒙,大家都不相信。」一次觀賞崑曲的經驗,讓王嘉明明白了劇場的本質和美學,享受每個流動的細節之間縝密的邏輯。首度執導崑曲,王嘉明表示:「我做的非常傳統,請不要想像有多麼當代。」他期待以自身的導演經驗,將作品調整到令現代觀眾感到舒服的狀態,進而能拉近距離欣賞。他說:「因為崑曲本身就很前衛。」

-

特別企畫 Feature

呂柏伸 改變舞台景觀 打造豫劇新貌

呂柏伸在英國接受現代戲劇的訓練,主要專注在「戲曲與莎士比亞(戲劇)結合」的跨文化研究,參與臺灣豫劇團的豫劇演出,剛好可以檢驗自我的學習理論。從《劉姥姥》到「豫莎劇」的二部曲《約/束》與《量.度》,呂柏伸仍尊重戲曲表演傳統,但從視覺上革新,在信任感增加之後,更開始強化演員對角色的認識,甚至以現代劇場觀點重新思考戲曲音樂的處理。

-

特別企畫 Feature

傅裕惠 退一步 性別議題「玩」新意

本著從小看歌仔戲長大的情感,傅裕惠格外重視執導傳統戲曲的的機會。她從和民權歌劇團合作《情花蝴蝶夢》開始,陸續執導《飛蛾洞》、《可愛青春》與《馴夫記》等外台戲,她說:「說:「做戲曲,我會讓自己往後退一些。不像做現代劇場那樣概念先行。做歌仔戲,一定要演員好看、戲好看!」而向來致力於探索性別議題的她,也在歌仔戲的傳統邏輯中,找到新的詮釋空間。

-

企畫特輯 Special

轉動大風車 Fun玩表演藝術!

一座巨型風車矗立在華山文創園區的草原上,參與的眾人是推動的風,一起與冒險逐夢的騎士唐吉訶德,轉動了台灣表演藝術的新能量。即將於十月六日至十一月四日登場的「華山藝術生活節」,今年以「風車」為精神象徵,在幕啟幕落,剎那永恆的感動中,留下回憶,一起醞釀,一起茁壯,共同透過表演藝術,創造一個時代的美好。

-

演出評論 Review

摩登歌仔戲 說出創意新蹊徑

在保有草根性的原初精神之下,這次演出可謂在現代劇場歌仔戲的一片精緻呼聲中另闢了蹊徑,找到另一條可行之路青春、草根、顛覆的活潑形象。真實的社會現象,可以留給參與故事其中的每一個人踹共,而歌仔戲的本位與程式,也不再定於一尊,因為誰都可以踹共!

-

演出評論 Review

跨越三百年的政治「音樂」劇

無論是和《乞丐歌劇》或是《三便士歌劇》相比,《Mackie踹共沒?》與觀眾的關係親近許多。如同大多胡撇仔戲一般,在傳統歌仔調中摻雜著時下的流行曲風,也許正是在這些「被取悅」的瞬間,才讓我們猛然發現「群眾情感」是如何輕易地被操縱

-

演出評論 Review

照耀孤獨的七彩霓虹燈

就像小應在結尾高唱的《轉吧!七彩霓虹燈》,霓虹燈雖然虛幻,卻能幫助我們看清泡影一般的人生。廢話一般的語言,閃爍空洞,卻可以指引孤獨的我們,照耀生命中那些說不出的、不廢的、真正可貴的東西。

-

焦點專題 Focus 劇場行銷大不易

Sold out!票房長紅的5個問號

分眾市場,客製化劇場時代來了嗎? 預算有限,早鳥折扣下殺觀眾買單? 網路崛起,臉書行銷取代傳統媒體? 口碑效應,名人證言推薦給不給力? 體驗行銷,校園企業推團票效益佳? 物價高漲薪水不漲,演出爆量荷包緊縮 劇場人,你準備好迎接更嚴苛的市場挑戰了嗎?

-

焦點專題 Focus 尋找看倌,「客製化劇場」可能嗎?

觀眾面目難明晰 「想像」中且戰且走

對台灣劇場界來說,雖有某種程度的「分眾」設定,但觀眾面目仍無法清晰明辨,在表演藝術製作人與行銷者的眼裡,「觀眾」究竟仍是一組「假設」,直到演出現場才「驗明正身」的過程。而觀眾與作品這組想像的過程,確實能被掌握或操作嗎?

-

焦點專題 Focus 「早鳥方案」放送,誰得利?

不只是漂亮折扣 也是固票根本

近年來,國內表演團隊時常推出「早鳥方案」,強調「最優惠」的價格,吸引觀眾下手購買,這通常可被視為行銷手段,以試探市場水溫、刺激購票熱潮,亦可可以作為整體票房預估的基礎,另一方面更可累積觀眾忠誠度。但當製作成本因物價節節高升,票價又難以調漲,「早鳥」替觀眾省荷包的美意,會不會成為票房難以回收的缺口?

-

焦點專題 Focus 經營社群網站,宣傳必勝?

Facebook兵家必爭 關照粉絲不可或忘

社群網路的行銷媒介,在現今劇場宣傳上絕對是非常重要的一環。除了不斷企畫出觀眾的需求及連結,社群網絡的粉絲專頁需要關照及注意的,卻與一般演出傳單發送的形式截然不同。並非演出完了就船過水無痕,而是需要真的將這些粉絲當成「粉絲」來對待。即便演出已經結束了,都還要繼續為他們服務。

-

焦點專題 Focus 辦活動主動出擊,搏出真感情?

觀眾見面三分情 交流中結下劇場緣

基於表演藝術是訴諸為特定時空之現場性的感官體驗,在宣傳期進行前導體驗活動便是各團隊時常運用的方式,透過講座、示範演出、開放排練、見面簽名會等,與可能的觀眾面對面交流,雖然行銷成本增加,但重點仍與觀眾「關係的經營」,讓活動作為彼此認識的介面。人,到底還是得一個一個把感情博出來。

-

焦點專題 Focus 站台推薦,觀眾買帳否?

名人出馬掛保證 調高話題曝光值

名人推薦或站台,是行銷上常用的手法,在表演藝術上也不例外。在名人的選擇上,思考的點,一個是品牌形象連結,想要觀眾注目的議題,是否能透過名人的影響力而擴散出來;另一個是潛在客群經營,則是希望開發較少有機會接觸的新潛在客群,讓新的觀眾走進來。而邀請部落客看排寫心得,也可以透過網路媒介的力量發揮影響力。

-

聚光燈下 In the Spotlight 莫比斯圓環創作公社聯合藝術總監

張藝生、梁菲倚 生命路上相繫不斷的環

從求學時期到走入劇場,張藝生與梁菲倚這對從香港到台灣落腳的伴侶,可說是一路緊緊相隨。在校時總想逃開規範、害怕「囚禁」的張藝生,卻進入修行嚴格的優劇場,在外在被框住的狀況下尋索到內在自由,梁菲倚也跟著一起修行體悟。現在兩人以「莫比斯圓環創作公社」為基地,繼續相隨,在台灣鋪展豐富的創作風景。

-

聚光燈下 In the Spotlight 青年小提琴家

曾宇謙 從不會唱歌到讓小提琴歌唱

很難相信,五歲學琴、六歲就榮獲童年協奏曲音樂比賽站上國家音樂廳,近年更獲得多個國際音樂獎項的小提琴家曾宇謙,曾經不會唱最簡單的《生日快樂歌》?但若不是這個契機,他也不會展開學琴的旅程從單純習琴的快樂到一步步構築演奏家的夢想,讓小提琴歌唱的曾宇謙,耐性地夢想等待成真的一天。