Search 搜尋

-

藝術節

堅持多姿多采,拉長表演戰線

位在地下室的皇冠小劇場,好像是台灣表演藝術的小小實驗室,許多藝術家從這裡開始玩了起來。皇冠藝術節今年堂堂邁向「十週年」,特別擴大舉辦,從4月份到7月份,計有十一檔演出將熱鬧登場。五月份推出去年被台新藝術獎評為十大團體之一的「無獨有偶工作室劇團」的新戲《哈囉.再見》,六月上旬則推出「密獵者劇團」創團十週年的作品《密獵者六四事件》與「古名伸舞蹈團」的《新地界爭霸》。

-

戲劇

人生何處不見「怪」?!

《出氣筒》原本是個四十分鐘左右的小品,這回則與表坊共同將這個小品拉上鏡框式舞台。故事敘述男主角誤打誤撞加入了「出氣筒」的新興行業,也藉此看到光怪陸離的人生百態。

-

戲劇

閱讀詩人內在的奇幻風景

《疾病備忘》的六個演員分飾六個佩索亞的化身,在塌陷的拳擊舞台上,各自以拳擊手的裝扮出現,而以肢體上的重擊,來象徵佩索亞文字的激烈。

-

戲劇

演出新訊:戲劇篇

黑色的荒謬,錯亂的愛情 《媽在江湖》讓黃韻玲與樊光耀飆戲 《媽在江湖》是一齣大型黑色豪門荒謬音樂劇,光是演員與角色的陣容就已經夠荒謬: 歌手黃韻玲去年在綠光劇團《人間條件》中演出被阿嬤附身的小女孩,演技受到相當矚目,這回卻演起黑幫女老大,和在廣告中為蟠龍花瓶受盡委屈的「唐先生」樊光耀演出對手戲,陳為民與那維勳也分飾江湖上各大幫的頭頭。製作人郎祖筠為了讓黃韻玲專心演好黑幫老大的角色,找來音樂才子黃國倫首度投身劇場音樂創作。另外還有吳義芳擔任舞蹈設計,陳柏維擔任服裝造型設計,陣容堅強。 《媽》劇由單承矩與李建常共同編劇,單承矩執導,將目前各種社會問題的癥結,特別將盜版偽鈔、人蛇走私、毒品濫用、吸金詐財等等黑道幫派所從事的不法情事,運用歌舞音樂劇的形式呈現,在虛擬詼諧趣味的荒謬中,反映出現實痛苦無奈的生活。在劇中,黃韻玲隱瞞黑幫老大的身分將女兒帶大,女兒愛上的男人,卻喜歡她,在複雜的感情外,她的身分即將穿幫,她該怎麼辦? 港味十足的伊歐涅斯柯 改編自荒謬劇經典的《兩條老柴玩遊戲》 荒謬劇場大師伊歐涅斯柯,曾因反共的立場而來台三次,今年適逢他逝世十週年,來自香港的「劇場組合」將帶來改編自伊歐涅斯柯劇作《椅子》的《兩條老柴玩遊戲》。 光看劇名,便可以發現這是一齣香港味十足的劇作:「老柴」在廣東話裡是指沒有用的人,劇情描述兩個日暮途窮的老人,一面回首畢生,一面等待一位全知的演說家來,宣示他們的存在。演說家還沒到,一位一位的隱形賓客卻到齊了。老人面對著滿舞台的椅子,卻在混亂中跳窗自盡。 「劇場組合」以默劇與小丑技巧為主要表演風格,被譽為香港近年來最具活力的專業劇團。該團以身兼編、導、演的詹瑞文及甄詠蓓為首,以「幽默」、「深入淺出」見稱,此齣他倆自編自導自演的《兩條老柴玩遊戲》,曾獲二○○○年「香港舞台劇獎」的喜劇類「最佳男主角」、「最佳女主角」、「最佳舞台設計」以及「十大最受歡迎製作」四項大獎。

-

舞蹈

五月舞風,吹襲國家劇院

五月的國家戲劇院,舞風正熾!你可以嗅到新古典舞團大型舞劇《曹丕與甄宓》的詭譎氣氛,也可以聞到「2004新點子舞展」的清新味道,除了四位獨立編舞者的作品之外,三十舞蹈劇場先《祝你身體健康》,然後台北越界舞團將帶大家《尋找張愛玲》!

-

舞蹈

演出新訊:舞蹈篇

武林風雲,俠氣「舞」現 結合現代舞與武俠元素的「舞俠傳奇‧精華再現」 常看武俠片的人,大概對「舞俠」也很好奇!來自台南的稻草人舞團,自二○○二年起推出《舞俠傳》系列,採用通俗文化「武俠小說」的內容為主題,發展出結合現代舞肢體結構及武俠元素風格獨特的現代舞作品,今年巡迴演出也推出繼續此系列的「舞俠傳奇‧精華再現」。 上半場以「金、木、水、火、土、風、光」七種元素的特色,賦予七位舞者各自不同風格的動作質感,並藉彼此肢體動作的互動與交錯,表現武俠小說人物角色的特性,搬演俠士間的各種錯綜複雜關係。下半場則是將重點轉換成空間及情境的塑造,武俠劇中經常出現詭譎多變的情境氛圍,在舞台上也看得到!一個大型屏風,運用不同的擺設方式,就能營造出各種不同的空間感和場景聯想。 整場「舞俠傳奇‧精華再現」呈現了另類「舞俠」風格,觀眾將會看到許多熟悉的武俠劇元素和豐富的肢體變化,與如雕塑般的現代舞造型所發展出屬於現代舞俠動靜交替、張力十足的獨特風格及視覺變化之美。 創作芭蕾大家一起來 台北首督芭蕾推出《玩芭蕾Part2》 芭蕾在台灣的藝術教育學程中一向佔有重要地位,然而在創作方面卻有待開發。「台北首督芭蕾舞團」從前年的《玩芭蕾》開始,便鎖定了積極鼓勵創作芭蕾的目標,因此,2004年《玩芭蕾Part2》又誕生了! 「台北首督芭蕾舞團」此次邀請了四位青年編舞者──首督芭蕾前首席男舞者劉啟亞、三十舞蹈劇場團長吳碧容、新古典舞團舞蹈排練林惟華及首督芭蕾的新生代舞者簡逸程一起參與,舞碼有爵士風味的《狂想年代》、流行時尚感十足的《芭蕾賈桂琳》、以馬友友探戈專輯為靈感的《回首探戈》,以及取材自法國劇作家莫里哀作品《紳士夢》的《過門Derive》,精采可期!另外,首督的藝術總監李淑惠也興致昂揚地編了一支《義大利隨想曲》來共襄盛舉。 與台灣壯美風光共舞! 讓人聆賞原音與美景的《峽旅》 你能想像以台灣風光入舞是何種景象嗎?極至體能舞團的《峽旅》透過攝影取景,把台灣舉世聞名的

-

特別企畫(三) Feature

特別企畫(三) Feature閱讀契訶夫的六個角度

契訶夫走了一百年了,在他四十四年的人生中,寫下了十七齣戲,六百篇以上的小說,超過四千封的信。這位說故事高手,經由各種形式,百年來仍鮮活地在人們心中留下印記。為什麼是契訶夫?透過其他文學家的對照或說解,或可窺知緣由一二。

-

特別企畫(三) Feature

透過契訶夫,看見變動時代的本質

黃建業:劇作家不一定像歷史學家可以看見真實,但卻可以看見本質,而這些本質才是令人反省的。

-

戲劇

戲劇催淚與笑彈的節制與節奏

舞台設計所提供的火雲洞裡許多旋轉門,與孫悟空變身鐵扇的角色設定,本是製造層層疊疊喜劇效果的有效工具,然而過於浮濫的進進出出、節奏混亂的變來變去,反而使得「笑彈」變成了「空包彈」。

-

戲曲

傳統戲曲的現代化論述

「聲腔」是戲曲劇種最重要的特質,卻也是戲曲「現代化」面臨的最大挑戰。在一般觀眾連「劇種」是什麼的概念都沒有的狀況下,「當代」一口氣找來七個劇種──等於直接撞擊了問題的核心,企圖將戲曲創新所面臨的各個問題一把抓過來思考,這不能不說是很強悍的做法。

-

戲曲

休妻羞妻‧休戚與共莫相欺

國立國光劇團以「京劇小劇場」為號召,強調京劇現代化實驗與顛覆精神,由藝術總監王安祈根據傳統京劇《御碑亭》的情節為藍本,新編為《王有道休妻》,在滿場觀眾的期待下登場。 突破行當形象,著墨人物性格描寫 該劇演出形式並未過度偏離京劇表演規範,新編聲腔時而溫婉動人,時而鏗鏘有力,就聽覺而言,依然「京味」十足。表演程式擷取京劇的身段原則,根據情節發展與人物心理重新組合,適度彰顯了京劇傳統身段的美感,但在腳色行當上,則能突破老生、青衣的固定形象而著墨於人物內在性格的描寫。 例如:王有道老生形象的道貌岸然卻身陷男性封建思想的迂腐可笑、孟月華青衣端莊嫻淑且仍保有慾望波動的真情刻畫,御碑亭丑扮但冷靜旁觀地看盡人間風華,都是新編版本具備「嘲弄」的重要現代感表現。而盛鑑、陳美蘭與謝冠生三位年輕演員的表現相當亮眼,適切地切割出生、旦、丑不同的角色形象,都是令人激賞之處。 與傳統版本相較,最大顛覆與實驗之處在於將孟月華的內心掙扎予以形象化,由陳美蘭和朱勝麗兩位演員同台同飾一角,隨著劇情的發展,代表理性禮教的陳美蘭,與代表感性慾望的朱勝麗之間的兩極對比逐漸模糊,在編導相互合作下,企圖將孟月華「精神出軌」的微妙情愫更加立體化。 但是,姑且不論前兩場朱勝麗彷彿現代舞的動作表演,如幽靈般出現在上舞台簾幕後的尷尬突兀,僅就表演本身而言,如此兩人同飾一角的處理,明顯削弱了單一演員千迴百轉心理流動的表演可能性,唱詞和說白雖然保有含蓄美感的想像空間,但是女性主題的「重探」反而失之過白,失去了女性意識控訴的力道與深度,倘若能夠運用王有道與孟月華的夫妻情感基礎作為解套的技巧,當能化解說理過白的迷障。 「御碑亭」擬人扮丑角,輕快且意味深長 另一個與傳統版本不同卻相當成功之處,在於「御碑亭」這座彈指間看盡人間悲歡喜樂的亭子,以擬人化的丑角形象出現在舞台上,對比於孟月華的角色創作包袱,御碑亭顯得活潑輕快且意味深長,時而評論說理,時而嘻笑戲謔,穿梭在戲劇情境的現實與想像之間。其作為旁觀者的身分,代表著創作者對戲劇人物的疼惜,更替代了觀眾對劇中角色投注了關懷,若說實驗,御碑亭顯然更加收穫了實驗的成果;甚至,御碑亭與孟月華若有似無的對話,實

-

音樂

四平八穩的《英雄》

國家交響樂團演奏的交響詩《英雄生涯》,顯現出音響均衡、雄渾壯闊、四平八穩的特質。然而或許由於練習時間不夠,或許由於指揮阪哲朗動作太大、不夠明確的手勢,使得曲中一些細節經常被模糊帶過。

-

音樂

浮光掠影的「清音」與「情韻」

整個節目分成好幾個「組曲」,每個組曲聚集了性質較相近的幾首歌曲,每首歌曲在演唱開頭的一小段之後,就以「串歌」的方式,輕接到另一首曲子去了。儘管整個演出因此而顯得浮光掠影,費玉清高雅穩健的台風,他那著名的「清音」,卻自始至終吸引著全場。

-

音樂

不只聆聽,更要觀看

《火誡》以三位演奏者席地而坐的吟唱拉開序幕,這個開場不管是在作品的設計上或是演出的實踐上,都具有相當的凝聚力。而《擊樂畫像》所使用的視覺素材,大部分為純粹的視覺素材,與聽覺的結合只佔了極小的比例。

-

音樂

絕佳默契,無懈可擊

最見兩人功力的當屬亞薩的《神奇的圓圈》,長笛必須以吉他為中心,在舞台上轉圈,這雖然只是個小動作,但是莫林內爾卻深深扣緊樂句與樂章的轉換,將肢體的動作更加意義化;而不動的吉他,則穩如泰山,在奔放的音符中不失明確的方向。

-

舞蹈

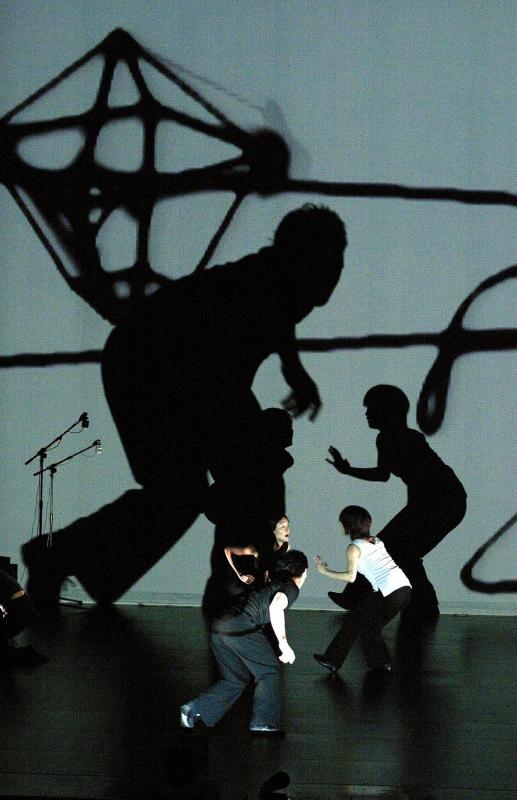

虛擬與真實之舞

不管是《叛眼》或《炫旅》均向我們展示了多媒體舞蹈劇場中科技與舞作內涵有機融合的可能。而在包括燈光、音效、影像處理、身體訓練等面向的絕對精準掌控,更顯示了日本前衛團體對表演的專業與專注。

-

特別企畫 Feature

特別企畫 Feature喔,戀人啊!

春天,是戀愛的季節 舞台上,搬演著戀人的故事 你會看到 愛情可能美好、也可能只是慾望的外衣 也說不定只是自以為是的虛擬實境 那來自四百年前 為情而死、為情而生的杜麗娘 牽著柳夢梅的手 在全本《牡丹亭》裡打造白先勇的青春夢 而十八世紀的愛情劈腿族唐‧喬望尼 就要在賴聲川與簡文彬的魔法召喚下 穿上時尚華服,魅惑二十一世紀的男男女女 當然更不能忘記,屬於此時此刻的 e化時代數位戀曲 指尖輕敲下《Click,寶貝ㄦ》 虛實之間,愛情的字典裡可還有「永恆」二字? 舞台是紅塵的的鏡子 戀人啊 你看見了多少熟悉的身影?

-

藝號人物 People 「藝術」與「修行」孰輕孰重?

賴聲川與修行

賴聲川跟佛法修行的淵源很深,從學生時代就開始接觸藏傳佛教,他跟家人也都浸淫在宗教的心靈修持中。 採訪進行的當下,賴聲川的大女兒賴梵耘正在印度修行,賴聲川每天要跟她通電話,關心女兒做了甚麼樣關於生命的功課。約訪的前一個禮拜,賴聲川的妻子丁乃竺也開始閉關,這是他們很早以前就安排好的心靈活動。 於是每天早晨賴聲川起床後,在廚房做了早點,送到起居室樓上的工作間陪丁乃竺吃早餐,跟她聊聊每天領悟的心得。「我每天偷偷地把我太太的修行心得記錄下來,要等她出關了再給她看,」賴聲川露出了喜悅的笑容侃侃談著夫妻共同的心靈成長。 賴聲川也透露了最近妻子丁乃竺的大姊往生的過程,給他的人生體驗帶來的影響。我才猛然驚覺賴聲川家裡其實有一個簡單素雅的靈堂,奠祭著剛過世不久的親人,一切卻顯得那樣平靜祥和,似乎親人的過世並沒有擾亂了這個靈修家庭平靜的生活。 丁乃竺的大姊同樣也虔心修行,一個人在美國奧勒岡州的小木屋閉關了十四年,沉浸在全然的孤獨當中。過年前夕她回到台北,住在賴聲川和妻子的家中;有一天她說要好好睡一覺,就在睡夢中平靜地離世。賴聲川說到這段過程,語氣中透著一種孺慕,也帶著一種對於崇高修行境界的嚮往。 世界 在創作的低潮 藝術與修行已經成為賴聲川生活中不可或缺的兩個部分。以前的賴聲川會去想,到底「藝術」與「修行」孰輕孰重?二十多歲的時候他堅決認為藝術最大,因為讓「內在」更豐富也是為了讓「作品」更豐富。現在他的看法則顛倒過來,認為「作品」只是一種外在的呈現,可有可無,重點還是在內心的「修行」。「如果有一天我不再做戲劇了,其實觀眾應該為我感到高興!」賴聲川平靜地談論他的修行與生活。 處在塵世的紛擾與靈修的沉靜之間,賴聲川以往總是很小心,很少把自己修行的感想跟心得放進戲劇中,但是對於個人在生命歷程中的處境,關懷卻是始終沒變過。二○○○年的作品《如夢之夢》,是一個重要的轉捩點,賴聲川終於將他對人文的關懷及宗教哲理的思考融合,在七個多小時的演出中找到一個與觀眾溝通的介面,原先擔心長度、題材會與觀眾產生疏離,最後這些顧慮都因為演出的成功而一掃而空,賴聲川對於這方面嘗試的信心也因而增加。 說到這幾年的戲劇創作

-

特別企畫(二) Feature

特別企畫(二) Feature台派京劇這樣走出來

不同於中國大陸京劇的流派根柢深厚 台灣的京劇發展出了獨特的表演美學 一代代的演員, 植基於角色情感,超越行當派別,揮灑出明星丰采 日前,有「戲包袱」之稱的京劇界前輩馬元亮先生辭世了。 身兼演員、主排、教師身分的他, 在京劇扎根台灣的過程中, 作育許多英才,也間接打造了台灣京劇的獨特路途。 國光劇團藝術總監王安祈,特以專文 從馬元亮先生談起,探討「台派京劇」的成形, 也向半世紀前篳路藍縷深耕厚植的京劇前輩藝術家致敬。 另一方面 年輕的京劇演員們,也藉著近來「武戲」的製作 重新喚起觀眾的熱情,綻放出明星的魅力。 這是否是台灣京劇發展的新契機? 我們也藉此機會, 探討這個風潮下可能打造的未來遠景

-

發行人的話

發行人的話一個活力與想像的開始……

二○○四年對於兩廳院來說,是個相當特別的一年,因為經過十六年的延宕,兩廳院終於在今年完成了立法工作,並且在三月一日,正式以行政法人的身分開始運作,擺脫了「黑機關」的陰霾,重新出發。 立法工作的完成,只是讓兩廳院有了一個法定的身分,然而兩廳院早在三年前,就已經開始進行改變的準備。從服務的方式,到硬體的改善,兩廳院步步為營,小心但快速的改變著,希望更進一步走進民眾的生活之中。 所以除了將大門口的圍牆拆掉,闢建小型生活廣場,今年年初,連票口的空間也作了整修,打掉厚實的牆壁所形成的狹小售票窗口,代之以開闊而明亮的開放式櫃檯,連公共廁所,都變得風格現代而清爽;而新的藝文旅遊資訊中心,則是每個人一探全球藝術節的最佳管道。 很多人不一定知道,創刊超過十年的《表演藝術》雜誌,也是兩廳院的一份子,當兩廳院汲汲於改變現狀之時,《表演藝術》雜誌也開始醞釀另一股新活力,希望用更積極的態度,和民眾分享關於表演藝術的各種面貌。 在新任總編輯盧健英的規畫之下,《表演藝術》雜誌自四月份起,從裡到外都有新的面貌,更充滿活力,更充滿想像,也更多一點繽紛的色彩。這就是我們想傳達的:表演藝術不會充滿嚴肅,更不會高不可攀,藝術的本質其實是無比的活潑,而且可以用各種形貌存在於你我的生活之中! 而《表演藝術》雜誌從現在開始,要為所有的讀者,展現表演藝術最精緻,卻又平易近人的每個面向。