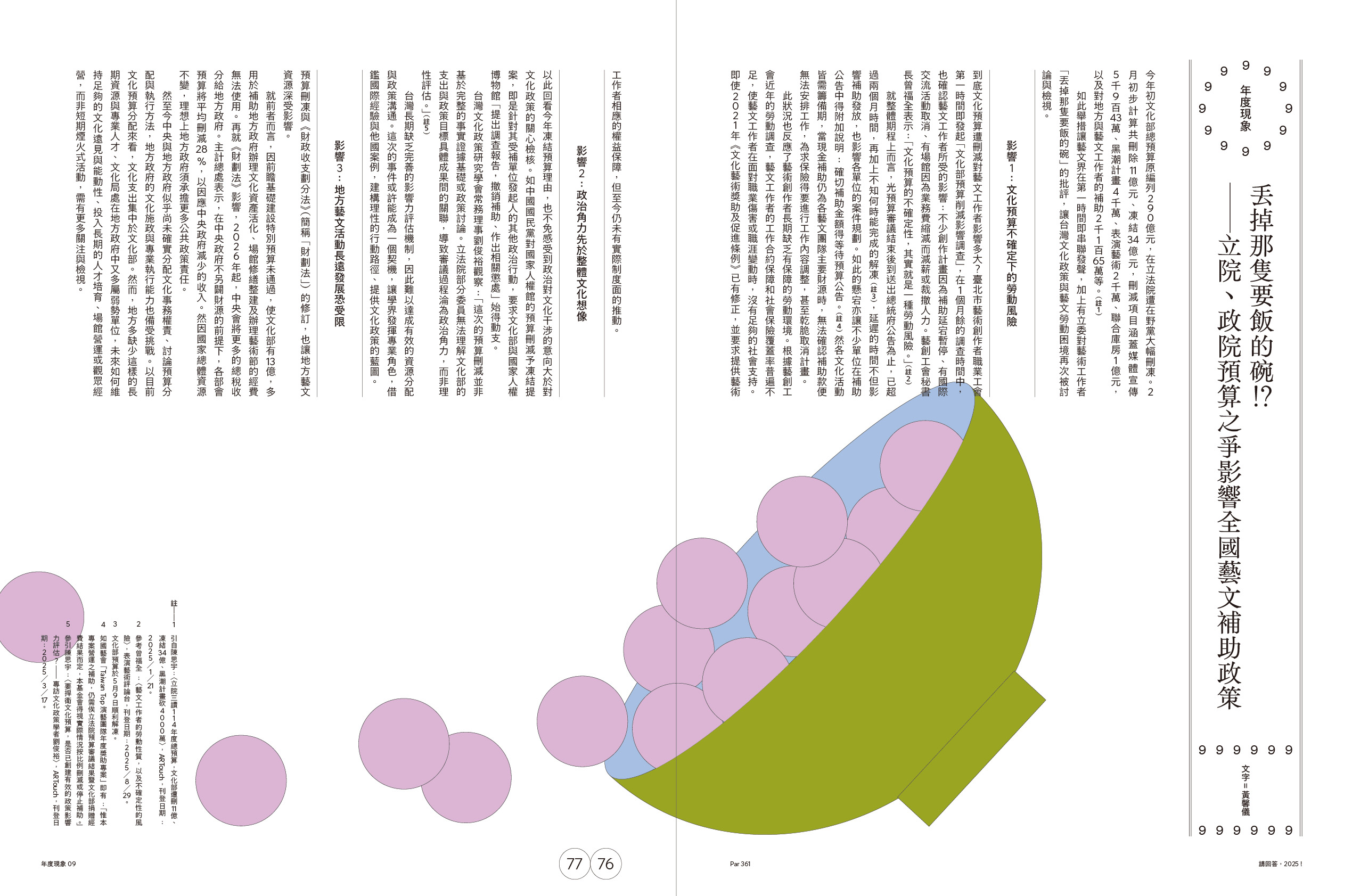

傳統戲曲

-

藝號人物 People 導演、偶戲創作者

藝號人物 People 導演、偶戲創作者薛美華 從人到物,創造理解世界的方式

偶戲創作者、物件藝術家的人物專訪,究竟要如何下筆,總是有點微妙。 或許是因為,他們總把自己藏身物件之後,讓物件代為發言,刻印人生瑣碎。他們的世界,不以人類本位為唯一觀點,而更把自身生命,當作對於萬事萬物的回應。既然要談人物,那麼就從人與物的牽絆開始吧。姑且先不論偶戲與物件的名詞定義與理論分野,「非人之物」究竟如何進入薛美華的世界? 物件與偶戲,開啟想像的第一步 10歲來到復興劇校的薛美華,把圖書館當作艱辛時光的出口。她老愛在這翻看過期書報雜誌,剪下各種有趣的小東西,像是造型漂亮的服裝、瞬間能量迸發的跳水姿勢、生活小撇步等,一一收集在剪貼簿裡。那時她小小年紀就要搭乘國光號來回學校與家裡,沿路看到、聽到的故事,或像是暖心陌生人「擔心我一個人坐車,傳紙條來問我要不要幫忙」的字條,都被記錄、留存下來。同學們是集郵、蒐集明星報導,她是蒐集生活的點滴痕跡。這或許就是物品在抽象與寫實之間的雙重魔力,既帶著我們突破現實世界的苦悶日常,也為過往歲月留下確切實據。 「物件讓我們脫離人類本位的視野。」薛美華是這樣相信的。她在劇校畢業後加入兒童劇團,有次劇團邀請了德國偶戲藝術家Peter Stelly 來台演出,短短50分鐘,就他一人包辦台前幕後所有角色,除了手套偶扮演的5、6個故事人物外,還要手腳並用操控現場燈光音效。這齣戲叫做《蛀牙蟲流浪記》,理所當然以兩顆下門牙為場景,看著牙蟲興高彩烈討論要從這顆蛀光光的牙齒搬到哪顆新家,又在牙刷、鑽頭大舉入侵時奮力抵抗;至於真人角色如小男孩、媽媽與牙醫,則是見聲不見人。「我發現偶戲怎麼這麼神奇,一個人可以完成所有的事。」薛美華笑著說。她忍不住和過往傳統戲曲訓練相比:「傳統戲曲的分工非常細,在兩年地板動作、武術、兵器等基本功之後,便開始分行當,專注探索自己行當的劇本角色與動作細節,琢磨眼神、手勢、唱腔等細節。」 即便在畢業後接觸了許多戲劇類型,然而偶劇讓想像開展的可能性(如一人操控多角、場景突破人類世界的視野與框架),始終令她深受吸引。

-

特別企畫 Feature 69歲,戲曲藝術家

特別企畫 Feature 69歲,戲曲藝術家吳興國:把「準備」好的交付給戲迷,與他的學生

「我是吳瘋子。」此刻的吳興國沒有丁點飾演仇笑痴(《賭神2》)的狂妄,也無敖叔征(《慾望城國》)翻下高台的豪氣,輕鬆自若又堅定無比,他用自己老師周正榮的暱稱「周瘋子」來比擬自己,彷若多年之後、也不再年輕,發現自己與老師是同個樣子,為了傳統戲曲瘋魔。 從創立當代傳奇劇場的30歲初頭,經歷創團作《慾望城國》10年、20年、30年的重演,年紀也將近70歲,始終編劇、導演、表演乃至於編腔等方面都親力親為,近期還正式收徒。吳興國,仍舊在舞台上。「65歲從臺藝大退休後,我本來不要再做什麼事情;但因為看到這些年輕人想要做戲的決心,我跟秀偉決定成立青年團『興傳奇』。」因為不可能一創團就丟給他們,吳興國手把手帶著。同時,把經典劇作封箱演出,還持續打造新作品,甚至嘗試過去未試過的科技跨域合作。 吳興國,停不下來。 封箱:明白體力極限,給戲迷心理準備 「根本就忘記自己是幾歲,沒想著自己是要退休。」其實,吳興國沒想過走下舞台,也為了繼續演出而做足準備,他說:「只要看到年紀愈大,還能維持上台,這後面都是本身一直不斷地準備。自己都要一直準備,因為知道自己還要上台。」也會提早安排自己的排戲行程。吳興國說:「沒有演過的新戲,比較琢磨在文字上、思想上;若是演過的製作,當我知道已經在倒數計時,最起碼在離演出3、4個月,乃至於半年之前,我就會自己先排,慢慢朝裡面一直加重、一直加重。」 他欣喜的是,過去累積而來的傳統戲曲底蘊給予養分,能持續挖掘可能性。笑說自己沒辦法像魏海敏一樣喝白開水、早睡,他只能好好照顧身心健康,也不壓抑生活,不斷練功並注意安全(特別是骨頭),想辦法維持體力,掌握精氣神,「傳統戲曲非常講究『氣』。」他挺身說著,聲若洪鐘。 2020年,吳興國決定啟動封箱計畫,第一部作品便是當年引領他重返劇場的《李爾在此》(2001)。不只是《李爾在此》本身的代表性與經典性,其實還有他坦然面對了自己的年紀,不大可能繼續演這樣一齣一人分飾10角、穿梭不同行當的獨角戲。 但他更想把這樣的「準備」交付給一直支持他的戲迷,「我會把覺得還不錯的戲再演,演給我的好觀眾、粉絲看。我感謝他們,我覺得他們也會原諒我說,沒有20年前那個體力,但聲音還在那邊,還可以演,也演得有那

-

特別企畫 Feature 找老師找舞台 為「接班人」打造未來

現象9:前輩大師紛凋零,傳統戲曲界展開新世代培植

傳統戲曲界今年痛失多位大師,更讓人感到後繼者培植之迫切。包含京劇界的國光劇團、台北新劇團,歌仔戲界的明華園、唐美雲歌仔戲團、春美歌仔戲、秀琴歌劇團等,紛紛推出新秀培植計畫與劇碼,讓戲曲接班人能夠透過舞台實戰,精進技藝,也及早被觀眾看見

-

話題追蹤 Follow-ups

勿忘初衷 向下扎根

原臺北藝術大學音樂學院院長、知名民族音樂學者吳榮順,甫於十一月八日接任國立傳統藝術中心一職,對於旗下三園三團一館的營運大任,吳榮順抱持「勿忘初衷」的態度,堅持傳藝中心保存、推動傳統戲曲及傳統音樂的本質。為讓戲曲中心朝向專業藝術劇場發展,他將導入藝術總監制,為劇場打造特色,並自許:讓臺灣戲曲中心成為海內外觀眾及遊客,認識台灣傳統藝術的第一個入口。

-

焦點專題(二) Focus

戲曲傳承的曙光 因為他們綻放

對照前輩對世代交替的憂心,有一批年輕人義無反顧地栽進傳統戲曲這一行。他們平均年齡三十出頭,或是正規科班,或是家族戲班,或是半路出家,對傳統充滿熱情,對創新也很有想法,既不墨守成規,也不譁眾取寵,穩紮穩打,一步一腳印,走出屬於這一代戲曲演員的傳承之路。有別於前輩藝人的養成環境與時代氛圍,這些年輕演員,要面對的挑戰更大。在不對的時空,選擇做對的事,需要更多的勇氣。一路走來,步履雖然艱辛,但戲曲的未來因為有了他們,而讓人看見曙光。

-

話題追蹤 Follow-ups 2010台新藝術獎表演藝術現象觀察—音樂

傳統藝術唱出新意 在地音樂劇百家爭鳴

二○一○年的國內樂壇,有傳統藝術再造亮眼出擊,有音樂劇舞台百家爭鳴,也有現代科技生活入樂的巧思,當然更不乏音樂家跨界演出的嘗試,整體而言,「創新」、「跨界」、「再詮釋」,就是二○一○台灣樂壇的關鍵字。

-

專欄 Columns

專欄 Columns本土戲曲「復興」的迷思

政府花了許多氣力辦理傳習計畫,建立學校中的本土戲曲科系,多年來也培養了大批「藝生」或演員,然而這些新進的「本土戲曲」演員和京劇演員遭遇的問題是一樣的:「舞台在哪裡?」「新戲在哪裡?」單純的學習模仿可以使一個劇種不至於滅亡,但不能使一個劇種具備生命;唯有不斷的創作才能使一個劇種展現新的生命力,但是我們創作的能力在哪裡?

-

劇場思考

傳統之為用

在台灣當代劇場的橫軸上,傳統戲曲與西方劇場間密密麻麻地分佈著實驗的成果。儘管不同劇場形式的融合或撞擊乃時勢所趨,終究要瞭解原種戲劇或戲曲形式的特性、内涵,並掌握展現的手法、技巧,才有可能在不同的表演體系中取枝摘葉,另成新景。

-

表演書房

爲入門者所量身打造的口袋書

日前,《傳統藝術叢書》第三輯正式發刊,其配合以活潑生動的彩色圖片,内容深入淺出。欲一窺傳統戲劇殿堂者,可考慮以此套叢書作為參考入門書籍。

-

戲曲 煙鎖重樓幾不見

《中國公主杜蘭朶》究竟航向何方?

這次的觀劇經驗,最令人感到興奮快樂的部分,莫過於演員的演出表現了。飾演杜蘭朶的王海玲,飾演柳兒的蕭揚玲,特邀飾演無名氏的王柏森,這三位演員的表現都足令人擊節讚賞。

-

特別企畫 Feature

特別企畫 Feature舊曲新唱

儘管市場反應冷暖不一,台灣的傳統戲曲界近年來仍出現了許多具有新意的創作嘗試。從跨劇種的形式實驗,取材多元化的新編文本,到結合不同媒體的經營策略,世紀末的傳統戲曲是否已經發展出一些値得期待的嶄新表現活力?其障礙何在?而在進入新世紀之前,面臨國立戲劇藝術中心即將於二〇〇一年元旦成立的新衝擊,戲曲界對於未來又有何憂慮與展望?

-

特別企畫 Feature

統合現有資源,放眼戲曲未來

在成立台灣戲曲專科學校之後,敎育部「國光、復興兩團校整合計畫」的下一步是將現有的國光劇團、國光豫劇隊、戲專國劇團與戲專綜藝團統整,再吸納一本土劇種劇團,預計於二〇〇一年一月改制成爲「國立戲劇藝術中心」。曾經負責規劃兩校合併案、目前主持兩團統合事務的國立國光劇團團長吳瑞泉表示,將承續「不增員額、不加預算」的原則,完成劇團整併的目標。整併之後最大的好處在於,原有兩團團員行當互有見長、角色配當不齊的狀況將可望改善;同時,「資源統合運用」的結果,將使劇團有更充裕的人力資源演出大戲。 新成立的「國立戲劇藝術中心」,在體質上屬於社敎機構,負有「社會敎育、宣導政念,配合政府指導民間社團」的功能。可是對於吳瑞泉來說,「國立戲劇藝術中心」無非只是換個名字的劇團,未來每年還是繼續會大量爭取國內外演出機會、支援大專院校相關戲曲社團、推動中小學校園巡演,或是錄製電視戲曲節目等等,這些都與現今所爲相去無幾。劇藝中心設主任一名。副主任則有兩名,分別來自國家編制與藝術工作者,擔負劇團行政與表演的業務;表演部門的副主任可由團員兼任。除了前四團是沿用原有團員之外,本土劇種劇團將採取逐年徵選的方式,期能吸收最優秀的藝術家,發揚本土劇種。中心的經費則完全來自國家編列的預算,票房收入與募款所得都必須繳交國庫。吳瑞泉說:「我們就是一個職業劇團。像一般劇團有演出,也有競爭的壓力。」 設置國家本土劇團的政策考量 面臨著生存競爭的課題,劇藝中心在設置劇團的時候,是否兼顧各戲曲愛好族群的公平不是惟一的考量。如同吳瑞泉表示的,劇藝中心有一般劇團的票房壓力,所以在選擇的時候,勢必得以觀衆的口味爲優先。他說,國內有一半以上的人口是閩南族群,因此使用台語演出的歌仔戲是最容易被大多數人接受、瞭解與喜歡的劇種。同樣是以台語發音的布袋戲,因爲舞台小,不適合大型演出,加上藝術流派紛雜、統合不易,又有濃烈的迎神賽會性質,與國立劇團的性質略有出入。 對於部分民間藝術家質疑國立歌仔戲團成立,是與民爭利的做法,吳瑞泉特別指出,大學也有公私立之分,這純粹只是性質的差異,公立單位做的反而往往是民間不願做的賠錢事;在戲路上,因爲肩負國立劇團的使命,所以會稍與民間的藝術性格作出市場區隔。至於與民間藝術家的交流方面,吳瑞泉則採取了比較保留的態度。

-

焦點

盪鞦韆

古代女子盪鞦韆,是禮敎桎梏下的難得瀟灑,余秋雨和馬蘭在《鞦韆架》裡,則把「盪鞦韆」經營爲闖蕩精神的一種比喩,一種意象,是「擱下苦澀、粘滯的思慮負擔和史學負擔,努力找回民間藝術調皮爽朗、悲喜跳蕩的遊戲活力」。

-

特別企畫 Feature

本土味,異國風,現代化?

國內近年來的「新編京劇」演出,以國光與戲專國劇團的大型製作爲首,在劇本取材與舞台呈現手法上多有創新,引發各方廣泛的討論。但這些作品能否爲台灣新編京劇的發展提出新的指向,是値得觀察的。

-

特別企畫 Feature

從京劇到現代劇場

藉由異質藝術元素的融合實驗,京劇藝術展現了多元化的現代風貌。本次座談會以「展望─共創世紀的舞台」爲題,邀請曹復永、李小平、李國修三人講述各自將京劇與現代劇場或其他戲曲藝術結合的經驗,並對京劇未來的發展提出思考。

-

特別企畫 Feature

「解構與重整」的新紀元

歌仔戲一向具有高度的包容性,百年來已經吸納了許多其他表演藝術的養分;而不同歷史階段的歌仔戲表演形態,又相繼在九〇年代復甦聚合,相互影響之下,對歌仔戲的整體劇藝發展,造成更加複雜多重的震盪。這種震盪的現象,在重組歌仔戲的不同藝術元素之際,是否也有可能融合出獨特的歌仔戲藝術語言?

-

特別企畫 Feature

「霹靂」啓示錄

在國內的偶戲界中,霹靂布袋戲的經營手法與規模均是獨樹一格。霹靂結合藝術創作與商業行銷的成功之道,對於國內表演生態的發展瓶頸與出路,提供了一個另類的思考角度。

-

特別企畫 Feature

甩掉什麼包袱?肩起什麼包袱?

近年來,以戲劇感豐富舞台呈現的表演方式,逐漸爲台灣的說唱藝術帶來一些新的發展特色。在傳承說唱藝術的表演團體當中,亦不乏對形式與內容有所創新者,在票房上也各有斬獲。然而,在新舊世代的交替之間,面臨著「開發新觀衆群」、「提升創作質量」等等屬於經營和藝術發展面的課題,曲藝工作者有何因應之道?對於新世紀的曲藝表演環境,又有什麼樣的期待?

-

特別企畫 Feature

國家「國劇」團的定位與迷思

成立國立戲劇藝術中心一案近來引起各方爭議,其癥結何在?對傳統戲曲界與政府有關單位而言,又同時反映了哪些値得深思的問題?

-

戲曲

南轅北轍的新編宗敎神話劇

集中國古典主義之大成的戲曲藝術,何堪演繹西方古典主義裡的聖經故事!?這是個十足僞古典主義下的產物。