2024秋天艺术节 吉赛儿.韦安《群浪》

2024/11/1~2 19:30

2024/11/3 14:30

台北 国家戏剧院

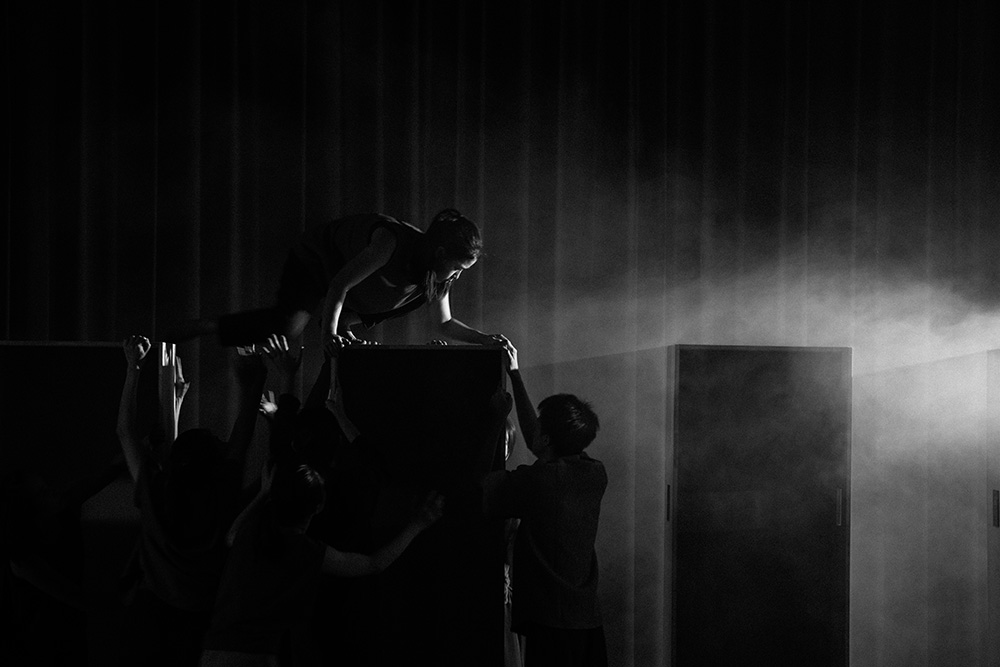

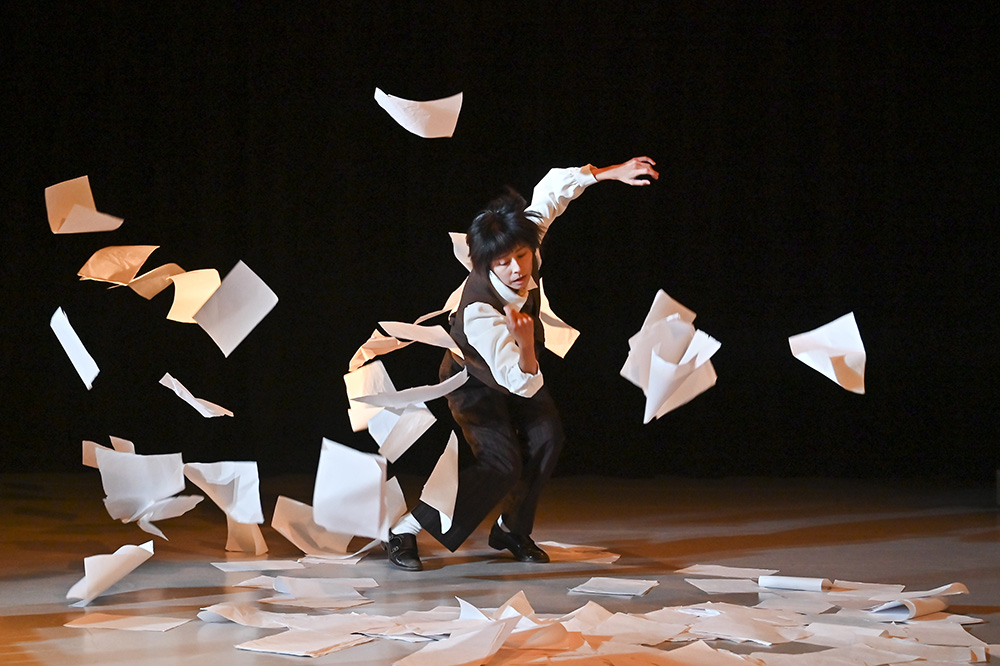

幽暗中,连绵起伏的电子节拍扬起内心躁动的欲望,却只见慢速缓行,狂欢洒脱的年少肉身。《群浪》(Crowd)透过视听冲突,营造出如电影般的迷离氛围,让人凝视青春的自由与挥霍。以当代偶戏著称的法国导演吉赛儿.韦安(Gisèle Vienne)这次舍弃物件、回归身体,带领观众探究外在和内心的矛盾。自2017年首演以来,《群浪》横跨欧、亚、美三洲,深获好评。这出独特的舞作脱离强调表现技巧、显著形式的编舞语汇,反而从内在探寻动作发展的无限可能。

擅长以人偶同台、建构舞台叙事的韦安,超越戏剧、舞蹈、装置等形式边界,营造出独树一格的创作语汇,成为欧陆剧坛举足轻重的跨领域导演。她透过隐晦、幽微的舞台意象,呈现个人与社群之间的冲突,邀请观众深入人性矛盾。舞台上震撼人心的声光效果,也开展出超越现实的想像空间。无论是描绘渴望被爱的《池塘》(L’étang,2020)、逃离家庭暴力而闯入科幻宇宙的《Extra Life》(2023),韦安以青年男女作为主角,探讨孤单灵魂的脆弱、易感、潜在冲动,以及他们如何在纠结复杂的人际网络中寻求存在的价值,一如《群浪》中追求极致感官、宣泄欲望的男女群像。

激发感官的平民仪式

《群浪》最初的灵感并非锐舞派对,而是当代庆典。韦安花了2年投入《春之祭》的研究,从尼金斯基(Vaslav Nijinsky)的芭蕾经典到毕娜.鲍许(Pina Bausch)的现代诠释,她想要重塑一场以肉身极限颂扬集体生命的平民仪式,寻找激情迸发的表演形式。调研过程中,韦安想起年少时流连柏林夜店的感官体验。1990年代的柏林兴起标新立异的非主流文化:同志族群、迷幻药物、电音派对占据废弃空间,构成一种另类乌托邦。这种放纵不羁的派对风潮确实体现了一种毁灭与重生并存的仪式性,同时也反映出世纪末之前交融恐惧及狂喜的时代氛围。

为了营造柏林夜店既狂欢又堕落的气氛,音乐成为整部创作的重要关键。由英国实验音乐大师Peter Rehberg担任音乐设计的《群浪》著重电音发展的历史脉络,从美国的「底特律电音」(Detroit techno)(注1)到德国实验音乐先驱Manuel Göttsching(注2),让舞台沉浸在开启当代听觉感官的新纪元。