自一九八○年代以來,透過創作、展演、論述、政策、養成等活動,台灣的表演藝術作為一門專業、作為公共領域的形貌也漸漸浮現。然今日對公共領域的思考不再是單一、普世的,無論「劇場」或「觀眾」都不是抽象的同質整體。本文選自國家文化藝術基金會將於近期公開之「國藝會補助成果檔案庫─現代戲劇專題」綜覽的系列回顧,納入廿一世紀以來,走出制式舞台展演或戲劇對話模式的創作,並以「小型策展」、「聲音」與「參與」三組關鍵字出發,試圖描繪其與「現代戲劇」之互動關係,書寫其間之拉鋸、延伸、對抗,抑或是補遺。

台灣現代劇場受不同傳統影響,從開端便有諸多異質交錯的嘗試,實踐者的取向、背景在體制尚未成形時更是盤根錯節。上世紀八○年代以來,各文化機構陸續成立:一九八二年國立藝術學院成立,一九八七年兩廳院啟用,學院養成與專業製作條件逐步累積。同時,機構外的創作與評論仍持續拓展對於劇場的想像,從「小劇場運動」到街頭行動,從展演表現到生產模式,種種實踐一再商榷劇場與社會、與觀眾或傳統藝術分類之間的關係。透過創作、展演、論述、政策、養成等活動,表演藝術作為一門專業、作為公共領域(註1)的形貌得以漸漸浮現。

以不同座標探討「形式」變化與「現代戲劇」對話的深層意涵

在累積發展的進程中,專業化的追求,以及析論記錄等釐清工作容易集中於單一領域。然而,今日對公共領域的思考不再是單一、普世的,無論「劇場」或「觀眾」都不是抽象的同質整體,而是複數的,各自有其發展脈絡。(註2)筆者因此在本次「現代戲劇資料庫」綜覽的系列回顧中,納入廿一世紀以來,走出制式舞台展演或戲劇對話模式的創作(註3),並以「小型策展」、「聲音」與「參與」三組關鍵字出發,試圖描繪其與「現代戲劇」之互動關係,書寫其間之拉鋸、延伸、對抗,抑或是補遺。

筆者認為戲劇體制的展演框架,是這些不同實踐與「現代戲劇」對話時主要的參照。不過,本文討論的關鍵在於,此舉所涉及的不僅是形式上的改變而已(比如走出鏡框);「內容—形式」這樣傾向作品內部的分析座標,較難捕捉這些案例形成種種公共的過程(比如參與者之間形成什麼關係、如何溝通或回應等面向)。如果我們轉而觀察這些案例在創作上實際涉及的美學認知(什麼才是創作?何可為題?如何呈現?)、觀演關係,與工作方式,便有機會在抽象的「現代戲劇」一詞之下,較立體地描繪這些實踐脈絡,看到這些「形式」變化更深層的意涵,與創作追求上的異與同,希望這樣的討論在綜覽之外,也能為作者論式的分析帶來一些補充。

I. 小型策展反映生態變化 成為自我培育的平台

二○○○後的台灣劇場隨著產業結構的變遷,開始部分的分眾發展,挖掘不同觀眾或娛樂經營的模式(註4);此外,二○○八年起舉辦的臺北藝穗節,開發了城市中更多的空間與團隊。整體而言,過去廿年劇場在產製與交流的機制上變化快速,小型策展則是其中一項具代表性的特徵,模式多元,探索了登台演出之外更多的可能。筆者所謂小型策展指的是以數個較小規模的創作匯集為一晚或一檔期之演出的模式,比如再一次拒絕長大劇團(以下稱「再拒」)二○○七年發起的「公寓聯展」、飛人集社二○一○年開始的「超親密小戲節」、河床劇團二○一一年開始的「開房間計畫」等。小型匯演成為擺脫場地與器材昂貴租金的機會,以相對短小的規模激發創作者進行不同的探索與思考(註5)。並且,這些案例皆橫跨近十年的時間,參與並反映了創作生產環境的轉變。

公寓聯展

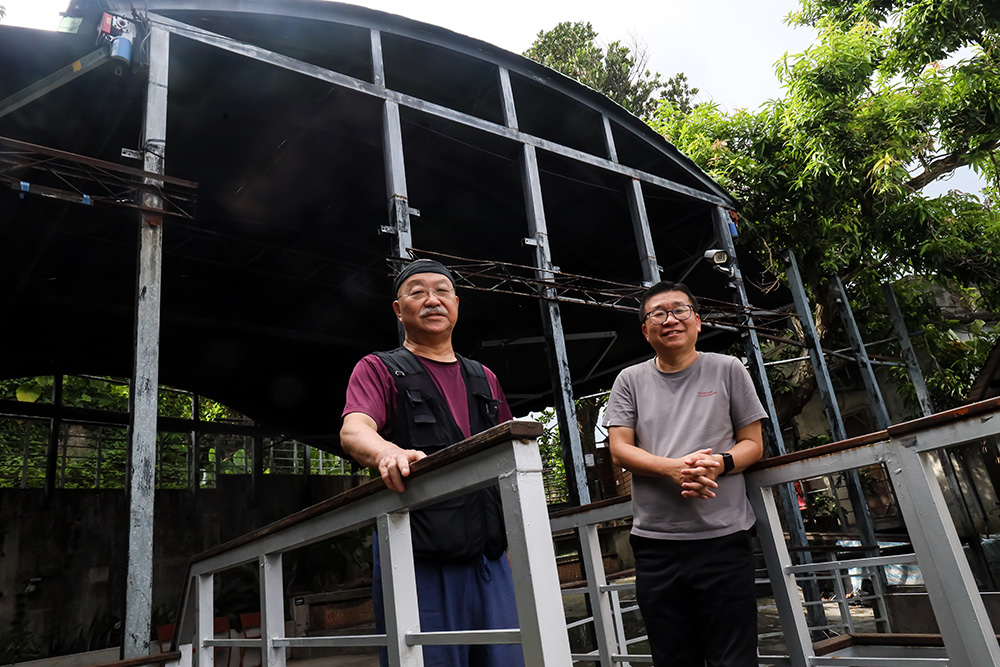

當年在演出場地租金不堪負荷,大台北地區又遍尋不到可進駐之廢棄空間的情況下,再拒劇團在團長黃思農自家狹窄的舊公寓裡,開始了「公寓聯展」。(註6)每屆由策展人統籌,邀集不同創作者在居家空間中進行不同作品的串連演出,一場只能容納十來位觀眾。一開始的實際考量,反映了當時藝文創作的困境(「藝響空間」等因應措施僅限台北市,且當時才剛起步),卻也刺激創作者挖掘走下舞台、拉近距離後一連串觀演關係的變化。黃思農稱之為「微型『巨』場」(註7)——因空間微小親密,進而放大感官——表演投射須調整、環境氛圍無法忽視,氣味、聲響、空間關係等物質面向成為部分作品的主軸,不受扮演或說故事的任務限制。即便是寫實情境,不論是在客廳聽隔壁父母吵架、移工在雇主家的小房間,或是樂團成員的爭執,身體感受都是更為直接的。二○一六年並走出一直以來的團長家,移動到不同居所、街頭,甚至驅車前往宜蘭,成為分週呈現五個獨立作品的平台,在不同的地點,形塑經驗。

這些實踐一方面與台灣八、九○年代關於「環境劇場」的思考對話;同時,黃思農、劉柏欣、曾彥婷、蔣韜和王詩琪等歷屆策展者與參與創作者的嘗試,開啟了物件、聲音、行為、參與等多重面向的探索,「公寓聯展」在那個“work-in-progress”概念尚不普及、也未得到資源支持的年代,成為一個質地鮮明的試驗場,尋找不同的媒材與創作路徑。上述創作者後來多有更深入而獨立的劇場實踐。而這個回應小劇場運動及地下文化的實踐,亦改變了從創作者到觀者與作品的關係。在沒有現今沉浸體驗的設定下,觀看者步入一間陌生公寓,成為演出情境中的一分子;創作團隊擠在公寓裡排練演出,共同生活,演出後也和觀眾們在公寓進食、談論,使得創作命題與日常世界有更進一步的疊合與交會。

超親密小戲節

相對於走入再拒公寓的地下氣息,飛人集社的「超親密小戲節」則向城市打開,與觀眾形成不同關係。小戲節每年挑選台北三處空間,通常是咖啡廳、藝廊、古董店等營業空間,各安排三齣廿分鐘的演出;觀眾分為三批,依安排精準的路線交叉移動,也一起穿過街區巷弄,「走路看戲」。發起人石佩玉與團隊受到九○年代在荷蘭古城參與偶戲節的啟發,以這個在當時台灣前所未見的機制,打造交織於城市生活之中,精緻而親密的看戲體驗(依空間而定,每場次約廿名觀眾,可近距離觀看細節)。邀演創作並不一定有共同的命題,在架構與空間分配之外,主要由九組創作者自由發展。

除了讓劇場融入生活,使或許從來沒走進劇場的人在都會環境中與作品相遇,小戲節整體規劃的另一重要動機則在於思考現代偶戲在台灣的可能。(註8)每年三組國際邀演加上六組在地創作者,配上工作坊的模式,促進了創作者彼此觀摩交流,短小的篇幅也是開發實驗的機會。尤其,小戲節有意識地邀集了不同領域的創作者,諸多探索早已不限於狹義的偶戲,而是由「細節」出發,發展了更多表演、物件和空間的可能,比如柯世宏疊合投影解剖布袋戲操偶手部動作的實驗、林人中的行為表演,還有京劇演員許栢昂和獨立樂手王榆鈞等人的跨域作品。和公寓聯展一樣,參與小戲節的多項創作實驗後來成為更完整的作品,譬如陳佳慧、曾彥婷的《麵包以後》、周東彥的《我和我的午茶時光》等。這兩個小型策展,具體推動了後來全然不同型態的劇場實踐。

小戲節並從規劃九檔節目,慢慢長出點到點之間的城市導覽,每屆也進行不同的嘗試,與文史工作者合作導覽,或納入「小孩也能看」的節目。其在製作面上與諸多劇場外領域的協調互動,涉入一般的生活與消費空間,亦養成了一批具備不同能力的製作群。同時,由二○一○年至今,小戲節見證了台北市藝文空間的仕紳化及流轉,首屆的發起地公館╱師大╱永康區域,諸多有趣空間不復存在,大稻埕等區興起,卻更加消費本位,空間的發掘愈來愈困難。二○一八年,小戲節再度重整方向,走入非典型藝文消費的區域,同時,路程中不進行導覽,但邀請楊淑雯策展,讓九檔節目本身更融入該區文史肌理;這個變化也映射出近年來表演藝術納入在地文史,並重視內容層面整體策展的趨向。

開房間計畫

拉近距離後的「親密」,在再拒公寓裡是種共同在場的感受,在小戲節意謂可以看見細節,在河床劇團的「開房間計畫」裡,則突顯了撼動觀演安全距離後產生的經驗變化。河床劇團的創作往往透過夢境般的意象,觸發觀看時與個人生命記憶的連結;然而隨著劇團發展,擴大規模的製作難以保持這樣的直接親密(註9),於是劇團在二○一一年,以「一齣戲、一個空間,只為一名觀眾演出」為概念,開始了這個計畫。首兩屆以戲劇節的方式,每次匯集四名創作者的作品,以旅館房間為劇本,運用床、浴缸等親密空間開拓全身感受。獨自一人進入未知的旅館房間參與演出,這個在當時幾乎還沒有出現過的設定,強化了觀者的感知狀態,而只為了觀者一人進行的演出,亦讓觀演雙方都必須更專注、打開自身。

此外,開房間計畫的作品以超現實的情境衝擊觀看者的同時,也模糊其與現實的界線:從第一屆何采柔《206號房》在演出前一週寄到觀眾家中的匿名信,到二○一六年《人生如是》在台南鴨母寮巷弄走動時,突然和觀者說話卻貌似路人╱住戶的老人,「戲」從什麼時候開始、界線又到哪裡這件事變得模糊,讓參與的特殊經驗得以進入觀者的日常人生。

二○一三年,開房間計畫進入藝廊和雙年展等視覺藝術場域的展覽空間,約略同期,當代美術館機構出現愈來愈多涉及現場表演的策劃。二○一六年起則走進城市巷弄、商旅和美術館,但一位觀眾的核心設定一直不變。從沉浸體驗活動出現後的今日回顧這個發展過程反而相當有意思:這個從隱密旅館房間啟動的計畫,一開始的創作邏輯是從空間本身的特質出發,不同於後來沉浸體驗通常以改造空間來達到設定,而劇團向來凝鍊、內探的質地也是完全不同的運作。當沉浸活動開始在密室、在房間打造特殊體驗時,河床走出了旅館。上述過程展現了藝術創作和其他領域,直接或間接產生的對話關係,觀眾既有的認知也是創作框架必須納入考量的,對特殊體驗躍躍欲試的期待,和二○一一年時觀者不知所措或感到不安的狀態大不相同。近年來開房間計畫不再以聯展平台,而是受藝術節與美術館委託,以單一作品的形式進行,成為一種備受策展方與觀眾關注的「形式」。如何繼續出乎意料地走進個別觀者的人生,也是創作必須面對的挑戰。

這三個具代表意義的小型策展,走進劇院外的場域,在過程中與藝術圈外有更多直接的互動,也發展出不同的工作流程。組織不一樣的公共,意謂創作團隊需要不一樣的能力。除了製作上須克服的協調項目和配套機制,表演者面對這麼近的距離,或者需要連演好幾十場的要求,在排練上也需要不同的準備,宣傳與論述亦然。這三個案例的嘗試彼此影響,共同推動了對展演形式的想像。此外,小型策展的重要性在於上述案例找到了一個能夠自我培育的模式,在資源有限的情況下,尤其在大型場館與藝術節的支援尚未進場時,保持學習、探索或交流的可能,也組織了不同的觀眾群。十多年後,在打開演出的實踐可能的同時,亦培養了一批工作者,持續在創作或製作層面發揮影響。