此次以「只有兩個人」為主題的地下開放藝術節中,有的創造了如大劇場般的磅礡氣勢,有的充滿了多媒體特有的熱鬧與目不暇給,有的浸淫在簡約的舞台道具中享受自語,有的又將唯一的時空地設定視為嚴謹的劇場挑戰,兢兢業業地迎向它。相異的領域加上歧異的舞台呈現方式,讓此次的藝術節萬般紛陳中不見重點。

誠品B2藝文空間「地下開放劇場」藝術節這次邀集了傳統劇場出發的西方經典改編、資深舞者的創團編作、同志議題的劇場發聲,以及跨裝置、影像、人聲與肢體的中外合作,多樣的形式如同台灣當前表演藝術界各種走向的縮影;惟不知「只有2個人」主題是僅反映演出形式,還是另有演出條件限制下的挑戰趣味?

時空對照效果並不明顯

由兩人分飾六角的《新天堂公園》算是本次藝術節中挑戰性最重也最具小劇場之姿的作品。編導邱安忱初寫於一九九六年,曾於先前由多位演員二度搬演。導演事後曾於座談中提到有意識地保留原稿大部對白,並期望觀者能自行發掘六年前後對照之今昔趣味。姑不論六年之後同志生態有何改變,或作者想在其中表達什麼重要的對比訊息,首先在二○○二年這一版本中,我們看不出任何明顯的時代註記,作者也未明確地點出需特別關照的點。因之,作者這一用心,效果怕是付之闕如了。

其次,導演保留之自承「非中文化」的比喻,如「你是我的暖爐」,以及部分過於舞台化、欠缺生活真實性的台詞,如「只有在那時我才是認真地活著」,確實造成演員於演出時唸白、表達上的多起不順,大大影響了演出的效果,也破壞了觀眾的投入。這是一齣從對白設計、到演出呈現都試圖活靈呈現男同志關係樣貌的戲,寫實的企圖卻敗在不夠生活化、不具說服力的呈現上。唸白之不順是其一,其次,演員似欠缺一種從容,過於緊密的接話加上本已書寫得十分繁密的對白,不單讓演員無法有時間融入角色、台詞,觀眾也被迫目不暇給地迎接一段又一段輪番上映的男男關係,而只來得及反應表面上不時的笑點!

多角設計誤入樣板陷阱

或許導演身兼演員真的很難兼顧,邱安忱摯意呈現男同志各個面向,並用心由有限的篇幅試圖帶出每一關係、人物背後的心理歷程,但會不會有意挑選高難度的壓縮在同一時地的呈現方式,反成了一個陷阱,讓編導無力再做縱深、橫向的深度刻畫;加上演出之匆促、欠缺感染力,於是邱安忱本一欲避免的「刻板」(stereotype)問題,反而出現了?!演員為了亟欲區分各個角色,許多倉促之間採取的竟是趨於樣板化的角色扮演,而蜻蜓點水式的角色描繪,只讓劇中人物迎合了報章報導上的浮誇熱鬧而已;讓人不禁惋惜!

清新開放但份量不均

《當河流相遇海洋》以跨界融會的方式展示謝韻雅與來自紐約的Scott Prairie的個人才情,內視與親密的基調中,喚起了現代民謠清醒面對自我的傳統。言情之外,再多了一種開放(reaching out)姿態。

特別設計的中英答問將不同文化背景的兩人巧妙地連結起來,而帶出的貧乏生活真相、乃至引至謝的有關衡量生命重量的獨白與舞蹈,亦為舞與樂的作品加入了具分量的文本。謝韻雅於全作中的舞蹈表現令人驚豔,開場與Prairie描述相遇但仍維持個體性的舞蹈編寫,也頗清新;只是Prairie畢竟非肢體出身,獨力縱身於畫海中之安排,似可重新考量。Prairie的伴奏為謝韻雅的人聲即興下了適時的標點,稍後配合影像的音樂創作亦很突出,但相對下於全作中的位置仍顯得低調。可能也正因如此,至Prairie的獨立段落出現時,全作已顯得長了;但節目單卻原本設計著兩人均等的分量!或許加強Prairie於前半場的出現方式(如鼓勵他和謝同樣與觀眾有眼神上的接觸)及段與段之間的銜接,可改善此一結構上的問題。

觀演形式不符原意

這樣一個多媒體的作品,舞台方面自然吃重,韓國駐市藝術家洪英仁的垂帷舞台裝置在李建常的燈光設計之下,為舞台一方製造了優雅中不失時尚感的「紐約味」,頗有小night club演出氛圍;一方面於謝韻雅自白獨舞中,垂帷也蛻變成了象徵意味濃厚的「繭」或「膜」。事後閱設計者自述,方知設計者原意是要能讓觀眾自由穿梭其間,不知為何最後仍謹守鏡框式舞台的演出形式?而同樣地,一直佔據舞台左半邊的Prairie的詩畫展示,觀眾也直至座談完後才獲准趨前一明究竟;作為展演重要的一個部分,應是很大的失誤。

服裝方面,Prairie在燈光下呈現西藏紅的一襲V領、寬褲腳的裝束,十分能映托其「世界人」的文化特質,只是從身上拉鍊直接取出需用的紅絲繩的做法,值得商榷。後段錄影影像節奏掌握良好,與幕前人物互動貼切,選取的影像活潑不羈,呼應謝韻雅與Prairie卡通化的相愛過程表現;傻氣的外表底下,訴說的是人生一路走來,最終嚮往回歸簡單、童稚與自由的信念。這是齣集合眾人心力的作品;謝韻雅與Prairie這對戀人,在展現個人多年詩、畫、樂、舞修養之際,也同時為我們帶來了多一份的異國香氛與自信、開放態度。以身體力行在作品中實踐、傳說著他們的信仰;真摯熱情,令人不得不動容!

音效加分 對白有味

《傀儡馬克白》以效果和演法將劇場小小的空間撐張到了有如大劇院般的氣勢,陳揚的音樂與音效無疑居功至偉,為封閉的演出場域增加了無盡大環境的想像與延伸,音樂之外,劇中多次將人物台詞的最後數語製成回音,加以變奏成如自然界之聲;又因其機械式、無意識的反覆,而使之臻於心理層面的超現實況味。如一句馬克白夫人的「我怕!」,便曾不斷迴盪成如海鳥般的尖厲叫聲,於創造了悠遠的時空感、再現莎劇磅礡氣勢之外,也將觀眾帶入了主人翁的瘋狂境界。自然,導演適時選擇效果出現的時機,也是重點。

邱少頤的改編劇本根基於原著對權力貪婪的主軸,僅摘取前半部馬克白與夫人的互動,加以發揮作為全劇的推進主力。這部先前完成的改編劇本將人物縮減至兩個人,一方面使原著中馬克白與夫人本為一體的意義更形濃烈,另一方面兩人的情緒轉折與思想脈絡亦得以顯微放大,沈重的悲劇韻味更加集中之際,因而成就了一齣頗具現代意味的「心理劇《馬克白》」。只是,莎翁原著隱含的兩人力量的消長在此因面對面對照而變得明顯可見;而比例上罪惡感與悔恨的戲分加重,也讓道德勸說的意味從原著的低調躍升許多。不過,劇作者企圖圓滿,全作流暢進行,事件交代亦稱清楚,對白有味,已算是件成功的改寫。

生旦做表增添張力

導演李小平也果將這齣緊湊的劇本推到了精神層面的極致!京劇背景出身的導與演,可說手到擒來地為這齣張力充滿的莎翁名劇賦予了表意上的厚度:擷取傳統戲曲精髓的化妝造型,加上朱安麗、盛鑑兩位演員優異地運用京劇身體在舞台呈現上的強度與臉部、眼部的細部作工,加上驚人的情緒蘊含與京劇特有的內斂卻強力的情感與語言表述方式,完滿地傳遞了人物的心理面向,並讓整劇較純現代劇場又多了一份形式化的美感。而導演也在細部運用了如旦角指尖的語言(如夫人自寶座後蛇蠍般伸出手煽動馬克白)、生角的手部表情(如以手掌的顫抖表達馬克白內心的天人交戰),以及京劇化的漂亮象徵性動作(如自縊)等京劇精簡的動作表情元素。唸白部分,獨使用京白於主角表述內心情緒時。京白特殊優美的音樂性,使劇中人話語如同墜入了囈語般的內心世界,映射出更強烈的話者的困惑、癡想,或駭人之黑暗面。可惜有時稍長的京白再碰上不慎大聲的配樂,便聽不清楚了。此劇足為京劇貢獻現代劇場的又一例。

而抽象化的手繪主佈景在紅光映照下既如阡脈沙場又如血脈縱橫,兩張權力寶座隨著劇情推演多次的移位象徵運用,以及具多重指涉意義的祭壇上方懸掛的衣服,都是靈活使用劇場元素的例子。

《單人房》的自我與身體

無論是在外表視覺或是個人特質上,布拉瑞揚.帕格勒法與許芳宜皆大為不同;反映到舞作之中,使得兩人近期離開雲門之後的創團之作《單人房》更值得期待。或許是因兩人之前與大舞台結緣甚久,對小劇場,有著一番特別的感受。一反本次藝術節中其他試圖開拓劇場空間的做法,本部作品反擁抱小劇場窄小空間的特質,而創造出如同心靈深底的一個隱晦空間。幽閉空間裡省視的是自我,而幾乎一無所有的舞台上,暴露的也將是單我。沒有了大劇場繁複的視覺輔助,沒有了舞者同僚的襯托互動,「單人房」裡,自己以及身體,會是個什麼情景?

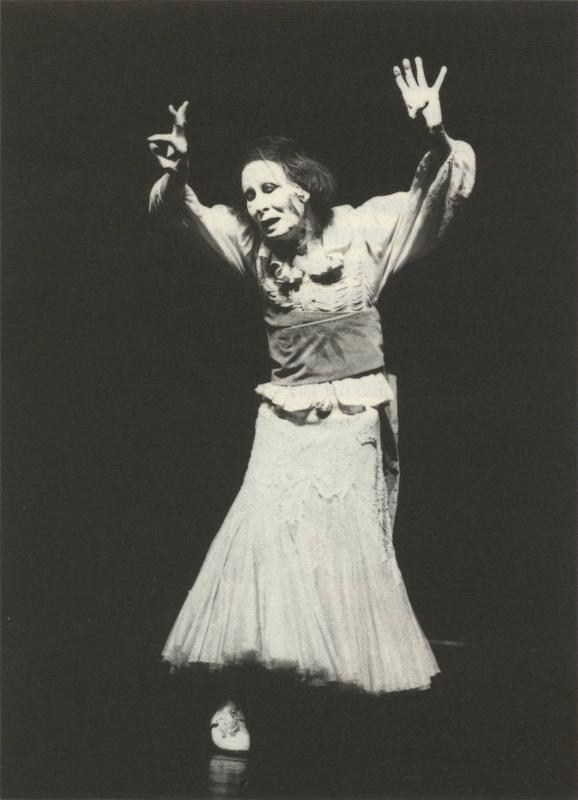

布拉先前的編舞作品,如《肉身彌撒》、《出遊》、UMA或是《百合》,時於沈重中見創新,新鮮的觀點中,可以感受到龐大的、對生命的感應;有時沮然,但選擇不太說什麼。這次上半場開場低沈的樂音、放大的心跳聲、布拉用力的踏板;隨後許芳宜出場一身肉色緊身舞衣舞出的,均是強力的質感!只是:一個是男人的,一個是女人的。單人房中,兩人相會不多,著眼的是各自在獨處時如何自處。許芳宜於單人房中流洩的心情,有嫵媚的情調,有寂寥後的狂亂,更有女性細碎的自語。在極美的身體線條中,許芳宜展現了在雲門不輕易看得到的恣意奔放。長髮傾洩而下,任由桌子的支撐「放任」肢體於其間作出彈、回、伸展等動作。每一動作看似自然連合,如反射動作,又似物理自然定律。其中的速度、力道的掌握,實則艱難,卻不留痕跡。《水月》獨舞中為人熟悉的自我沈浸氣質,即便在這樣快速轉換的動作中,仍保守完整,使得獨處情境更具說服力。如此流暢的編舞動作設計及舞蹈呈現,讓觀舞實成為賞心樂事!

在這一段中的布拉,則多有些男人的掙扎味道。木桌似是現實中一個具體的什麼,令他有時想要擊破,有時又可依著喘息。相對於許芳宜與桌子較為和諧的共處,此象徵意味濃重的長桌之於男性布拉,意義無疑是多重而艱難的。

上半場精緻 下半場顛覆

上半場呈現著幾近潔癖的現代美術質感。洗鍊的燈光設計與唯一的簡單木桌互為把玩:或以藍光照亮桌子的一道長邊,或直立起來成為一扇亮面,亦或變成全黑的一堵沈默的牆,於左右射進兩道強烈的光束。這其間不時穿梭著許芳宜與布拉的白皙與黑沈;即便書寫在地上及桌板上不成文的白色粉筆字,也迎照著光反射成柔和台上筆直線條的另一番華美裝飾,一切的視覺設計是精心、耽美的。

相對於上半場的精緻、集中,下半場的走向卻有些出人意料。迷人的私密氛圍解除,取而代之的是連串明亮的男女追逐情事。故事不見得新穎,但處理卻一路顛覆。印象最深的是一幕兩人終羅曼蒂克地在一處打出的圓光中會合相依,音樂配的竟是紐奧良marching band般揶揄、玩世不恭的喧鬧銅管鼓樂!如同一幕兩人跑到近前的spot light中齊齊直視觀眾的「破格」演出,下半場不時以幾乎“in your face”(魯莽)的手法打破觀者對甜蜜愛情故事的預期。下半場雖嘗試以詼諧的手法於促狹中開發編舞創意,然而過密的舞蹈情緒轉換,使得此段基調有些混亂。個人倒是暗鍾一段較為「溫和」的簡短畫面:兩人各伏在長桌的一端泅泳,雖仍在定點,但相對滑著手足欲向對方游去。雖總“going nowhere”,但其當下姿態及現實,似就男女關係說了許多。

作為備受期待的編舞者與優秀舞者的首度獨立合作,《單人房》無疑再次印證了許芳宜奪目的舞蹈技巧與作為前瑪莎.葛蘭姆舞團首席舞者的傲人舞台丰采,而布拉似未說盡的編作方式,也讓人更期待他的未來。如同本次作品中重要的道具「桌子」使得舞者得以開發多項新穎的舞蹈動作,其「阻隔」卻也使得這次的作品在視覺上多姿勢(pose)的編寫而少動作(movement)的揮灑,但這同時也是另一種編舞的取向!舞蹈有很多面向,布拉瑞揚與許芳宜的組合也充滿著各種可能;期待他們下次的作品。

老實說,對「只有兩個人」這一標題,筆者有著錯誤的期待,以為將看到兩個表演者如何在台上藉由一己的力量,克服空曠舞台的尷尬;或更精確一點地說,是期待像「一桌二椅」(註)那樣演出限制下的挑戰與趣味。然而,顯然策展單位無意就演出形式加以限制,或演出單位自己求好心切,於是我們看到各節目於舞台技術面上的投入不一:有的創造了如大劇場般的磅礡氣勢,有的充滿了多媒體特有的熱鬧與目不暇給,有的浸淫在簡約的舞台道具中享受自語,有的又將唯一的時空地設定視為嚴謹的劇場挑戰,兢兢業業地迎向它。相異的領域加上歧異的舞台呈現方式,讓此次的藝術節萬般紛陳中不見重點。雙人舞的形式本不為鮮,兩個人的對手戲也有先例;或許,如何支撐完全場才是挑戰?或許,展現僅靠兩個人便有許多的舞台呈現方式就是重點?

註:筆者指的是由香港進念二十面體藝術總監榮念曾策劃的匯演藝術節,參與的導演以「一桌二椅、兩名演員、演出長度二十分鐘」為限,各自發揮最大可能。

文字|鄒之牧 美國俄亥俄州立大學藝術碩士