Search 進階搜尋

-

專題

創作跨國,能打通藝術血脈?

在增加國内創作的國際能見度、進而促成文化外交的功能與使命之外,跨國合作的形式其實具有更為寬廣的創作空間,蘊藏豐富的文化能量;而撇開「本土化」或「文化樣板化」的政治考量來看,向外尋求合作的藝術創作,也可以在藝術品質的追求上,有更為積極的目的性。

-

專題

江湖闖蕩,先掂清功夫深淺

對於身居台灣這塊土地之外的人而言,他們總能琢磨出台灣文化與藝術創作的特點,進而拼貼出屬於他們自己的創作風貌;可是,身處台灣的創作者,似乎像困在錢鍾書描繪的《圍城》裡,看不見大格局,也走不出困境,總有喃喃未盡的焦慮。

-

專題

文化什錦,炒一道星洲料理

這些年來,新加坡跨界藝術在國際上日益受到注意,從跨語、跨文化到跨形式,在創作與交流方面均有長足的發展。好處是培養了一群對跨文化見慣不怪、有一定藝術要求的的觀衆;但是,我們更關注的是,這股創作潮流如何對抗新加坡國内的功利主義思想,在本地評論長期缺席的情況下,對於跨界藝術的經驗與實踐,能否逐漸建立各種批評系統,讓後人參考與繼承。

-

環球舞台

病毒入侵,震盪人心

巴舒化舞團藝術總監勒赫林以大膽、激烈、感性的作品為以色列的舞蹈史寫下輝煌的一頁。集合了勒赫林七個作品的《十級地震》建設了一種輕鬆調皮、打擊搖滾、悸動人心的氛圍,根據作家彼得.漢德克作品《冒犯觀衆》而編作的最新舞碼《勒赫林病毒》,則是一股沉著應戰、待機反攻、潛藏於幽暗之中的神祕力量。

-

環球舞台

唐璜的劇場誘惑

不同導演的版本製作,不但豐富了劇本,也透露出個人、社會與劇本間複雜的愛恨情仇。馬茲.艾克既然懂得如何重新詮釋古典芭蕾,將流動空間的美感焦點轉移到文化的深層意義上,當然表示意義的思考早就存在他的腦海裡。與其說他是以一位編舞家的身分導戲,還不如說他是以劇場導演的思考來編舞。

-

環球舞台

亦喜亦悲的超現實童話

《三個橙子之戀》充滿了人的喜劇但也有絲微人的悲劇感傷,所以曾有人質疑這齣歌劇是一部"classical"還是"modern",「兩者都是,因為它有浪漫、抒情、悲劇與超現實」蒲羅柯菲夫如是說。

-

專題

單純,其實無比繁複

雲門舞集從《春之祭禮》到《行草》的多媒體經驗,單從一個幻燈技術更新的過程,約略地看到這十七年來舞台技術部門在器材及經驗上的累進。

-

專題

誰來與電腦共舞?

「與電腦共舞」這場演出不只是人在跳舞,更有無尾熊與骷髏與機器人等虛擬的舞者,與真實舞者與輪番上陣。異於傳統表演模式、時間於空間的交錯運用,另類的創作型態挑戰觀衆的觀舞經驗。

-

戲曲

不慍不火,堅持原味

舊時戲曲表演務求不慍不火,以「爐火純青」為理想境界,但是現在中國的戲曲表演可能受樣板戲的影響,卻普遍地在灑狗血,不止演員灑狗血。此次蘇崑的六場演出,即使在情緒比較高昂的《荊釵記.男祭》、〈哭魁〉、《琵琶記.饑荒、吃飯》等戲中也沒有過火的表現,仍保持崑曲優雅的表演傳統,相當難得。

-

舞蹈

拜讀林懷民的自敘帖

跳脫舞以載道的枷鎖,林懷民嚴謹地在空間中佈局書寫,編舞手法當然老道,卻徒留一副副的骨架與抽象的身體線條在其中流動。沒有感情的身體,缺少熱情的筆墨,失卻靈魂的告白,藝術家是否應該放手一搏,喝一盅酒,如顚張醉素般的恣意揮灑,酣暢淋漓,大剌剌、活脫脫寫就一篇自然天成的自敘帖?

-

舞蹈

舞活空間的肉身行草

從書法領略舞蹈,林懷民對身體與空間的虛/實關係之探究,在上半場結尾的男性群舞一幕裡達到高潮。黑底金字的碑文透過投影在舞台上漫天蓋下,佈滿背幕、側翼、地板、以及舞者們赤裸的身體。融入這鋪天蓋地的文字迷陣裡,舞者的軀體彷彿幽靈般,透明而虛無。而擁有實體的反而是那佔滿舞台的黑暗空間。

-

舞蹈

擁抱一場縱情虛華的盛宴

或許所謂的「藝術風格」,就是創作者有意或無意間,秤度輕重後的取捨結果。在《生命之舞》中,貝嘉刻意地略過老朽、污穢、傷感、孤獨等也存在於生命中的負面現象,而極盡所能地強調愛、青春與希望等美好來詠讚生命,與其說是藝術家樂觀主義使然,藉此鼓舞勵志,卻也透露著「何不食肉糜?」的天真。

-

舞蹈

有趣的主題、大膽的嘗試

舞蹈空間這次演出是個集體創作,從「頹廢」題旨的選定到編舞表現,都是楊銘隆與八位舞者的群體構思,許多段落的舞蹈成分並不是那麼重,多半以風格化的肢體動作、舞者的互動,以帶出該段落的主題。談「頹廢」很難面面俱到,這次全作的遺憾,恐怕是觀點在節目單中較為明顯,在作品中,則時有令人迷失的感覺。

-

音樂

熨貼暢快的誠摯樂音

奇立安聰明地選擇以「在觸鍵的第一刻離開鍵盤」而非向下如鳥喙「啄食」一般的跳音彈法,使得德布西三重奏的第二樂章與孟德爾頌三重奏的第三樂章兩首詼諧曲充滿透明輕巧的逸趣,同時又不失點狀節奏的功能性。

-

音樂

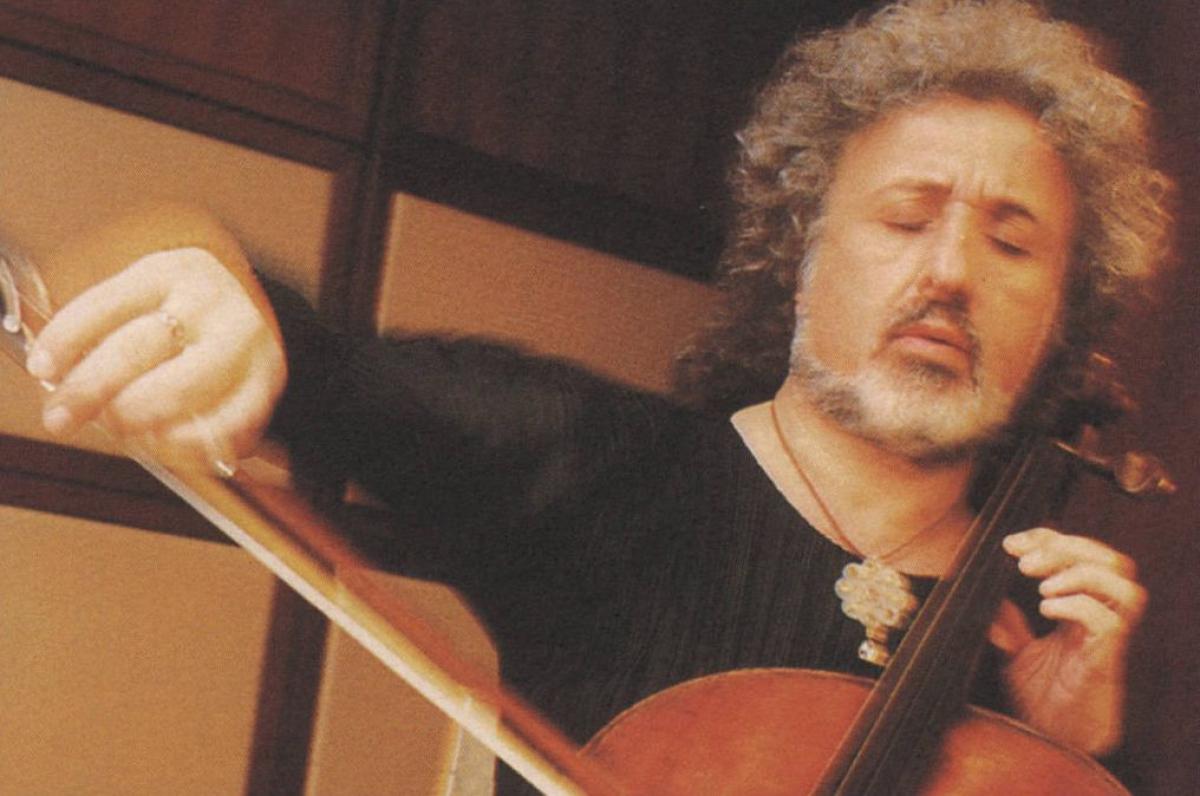

恍惚迷亂的奏鳴曲之夜

第四樂章開始,蕭士塔可維奇的經典風格才開始為那沉重找到了出口,灰色的幽默,詼諧中帶點無奈的嘲諷,單單拉奏出作曲家安排的幾個單音就足以使音樂帶有嘲諷的氣味。可惜麥斯基用了更誇張的滑音,可能是他對過去處在前蘇聯時期的親身體驗,而有感而發,使他更加刻意表現出嘲諷的味道。

-

音樂

參孫的頭髮

從低音到高音區,跌宕衝擊。那種絶望的吶喊,激烈真摯,沒有一點躲閃。只有瑪頓這樣的重戲劇女高音有這麼寬廣的幅度,在每一個聲區,把每一種情緒和盤托出。任何雕琢,都趕不上這樣充溢著大廳的沈痛淋漓。

-

戲劇

看不見歷史的烏托邦

劇作者的用意,也可能正是要描述當代社會中歷史論述的困乏或空洞,但即使是如此,缺少了歷史的縱深,全劇也就少了一些提供沉思的空間。因此,當Virus最後坐在A字梯上,因為公司的瓦解而哭的時候,我們可以感受到的其實是荒謬多於悲傷,無奈多於感動。

-

深度藝談

與鳥共舞的炫技大師

我對鳥類及其他動物都很熱情,觀察鳥及動物不但可以獲得快樂、或發現不同世界自然生物的生命力,也不會覺得這個世界很無聊。再來是他們美妙的跳躍、快速的動作、運動及自然又毫不費力地歌唱,這對我在演奏上有很多幫助,因為在小提琴的演奏技巧中也有很多類似的動作, 有時可以相提並論、相互印證,而獲得啓發。

-

創作新象

掌中英雄,求變出新招!

阿忠走的是通俗化路線,嘻笑怒罵鬧熱滾滾,將布袋戲的草根性及大衆化充分發揮。而羅斌一方面採取傳統式的表演手法,一方面吸收西方表演藝術的長處,讓布袋戲趨向精緻化和劇場化。「阿忠藝合團」的另類崛起,以及「大稻埕偶戲館」的創新製作,可說是値得衆人期待的新品味。

-

劇場思考

說「母親」,何必太沉重?

當代台灣劇場的母女關係往往被塑造成親密仇敵,基調沈重,而且常不小心就流於討論,忘記了以戲劇的手法包裝。討論母女關係的戲,有輕盈的可能嗎?