吳垠慧

-

藝@展覽

走進工作室 來看創作的誕生

藝術家郭奕臣近期推出的個展「STUPIN.ORG」,將展場規劃成免費的「駐村」空間,讓藝術家、評論人在此工作交流,觀眾則是觀看創作者的工作狀態和創意衍生的過程。郭奕臣認為,工作室不僅是藝術家產出作品的場域,更是靈感來源的聚集地,創作的過程也是作品另一面不可見的內容。

-

藝@展覽

Si So Mi的喜劇之歌

將家傳百年紙紮工藝轉換為個人創作形式的藝術家張徐展,在最新個展「Si So Mi」當中發表偶動畫「紙人展與新興糊紙店系列靈靈肆《Si So Mi》」,傳達他對生命及死亡的思考,以紙紮技藝形塑的老鼠為主角,敘述一隻頭上還戴著生日派對帽、身體卻被壓扁的老鼠,在臨終前看著鏡中的自己,「回顧」一生。

-

藝@展覽

日本近代洋画 連起台日美術的淵源

台灣近代美術的發展,與日治時期日本洋畫的引入淵源甚深,但在台灣卻難得有機會看到當年的日本洋畫展出,這次在北師美術館舉辦的「日本近代洋画大展」展出日本近代油畫五十二幅、水彩卅五幅,加上笠間日動美術館提供的六個畫家調色盤,爬梳明治至昭和時期一百年的養成與發展,也試圖銜接台灣與日本近代美術拼圖失落的一角,看見日本,也窺見廿世紀初台灣美術一隅。

-

藝活誌 Behind Curtain

手作塗抹 抵抗的社會藝術

前高雄「豆皮文藝咖啡館」老闆劉秋兒,在結束呈現「混亂美學」實驗平台的咖啡館後,回歸藝術家身分,近期在台北伊通公園舉辦個展「缺牙鋼琴」,在簡子傑擔綱策展下,回顧其主要的創作軌跡。劉秋兒將日常物件、抗議文宣、海報卡片等加以變造、拼組、塗抹,成其「圖抗系」繪畫,塗抹之於他,是抵抗,也是藝術勞動介入社會的象徵。

-

藝活誌 Behind Curtain

亞洲當代藝術的彩虹之光

台灣策展人胡朝聖策畫的「光.合作用亞洲當代藝術同志議題展」,匯集出身香港、台灣、中國和新加坡等廿二組藝術家的五十一件作品,年代橫跨一九四○年代至今面臨的身分認同、現實困境等議題。展覽以席德進一九六○年代的繪畫《黃衣少年》和《紅裙少女》破題,也展出顧福生不同階段之作,並有王俊傑、侯俊明等多元類型的創作。

-

藝活誌 Behind Curtain

水墨藝術的當代想像

水墨是東方特有的藝術類型,傳統以毛筆、墨、紙絹等為媒材,在美術領域自成體系。最近的兩個展覽:國美館的「記憶的交織與重疊:後解嚴台灣水墨」與高美館的「水墨曼陀羅」不約而同梳理水墨的發展,一方面呈現藝術家利用現代科技與新的觀看方式,為水墨開啟截然不同的審美經驗,另一方面也省思水墨的當代處境:當水墨不再強調「筆墨」美學時,還有什麼樣的可能性。

-

藝活誌 Behind Curtain

召喚劇場歷史的迴光

劇場是屬於「當下」的藝術,發生過後不可能百分百再現,而近期則有兩檔展覽、四位藝術家,不約而同切入多年前的劇場時空,透過藝術的再演繹,與當年對話,召喚劇場回憶

-

藝活誌 Behind Curtain

為機械注入靈魂之光

韓國藝術家崔旴嵐的創作都賦予機械「生命」,他認為擁有生命的證據就是「動」,並以「靈魂機械」稱呼自己創造的新物種,它們猶如經歷漫長的演化過程,從遠古走向現在的未來生物。透過動態雕塑,他傳達了個人對於政治、城市與生存環境的看法。在國立臺灣美術館舉辦的「靈魂機械鍊金術」個展,可說是崔旴嵐迄今最大規模的個展,共展出卅三件歷年代表作。

-

藝活誌 Behind Curtain

在藝術這個不存在之地

由策展人胡朝聖借用德國作家茱迪思.夏朗斯基《寂寞島嶼:五十座我從未也永遠不會踏上的島嶼》概念,策畫「不存在的地方」聯展,展出六國、十一位藝術家的十八件作品,從手工到新媒體藝術涉及面向廣泛,也涵蓋表演、互動、虛擬實境等元素,呈現藝術家在各自的文化、信仰、美感基礎上,所揮灑的不同創作能量。

-

藝活誌 Behind Curtain

改變視角 將瞬間化為無限循環的永恆

錄像藝術家陳萬仁這次的最新個展「旋轉世界的靜止點」,透過視角的改變,將過去平移的視點改為高空俯瞰,推出兩件新作《旋轉世界》與《深邃而璀璨的憂鬱》。著迷於「重複」主題的他,無論是影像內容或影像播放的重複,當把重複推向極致,反而揭示一種特殊的幽默感,甚至帶點邪惡的小趣味,但讓影像不斷重複,將稍縱即逝的瞬間化為無限循環的永恆,也模糊了時間與空間的結界。

-

藝活誌 Behind Curtain

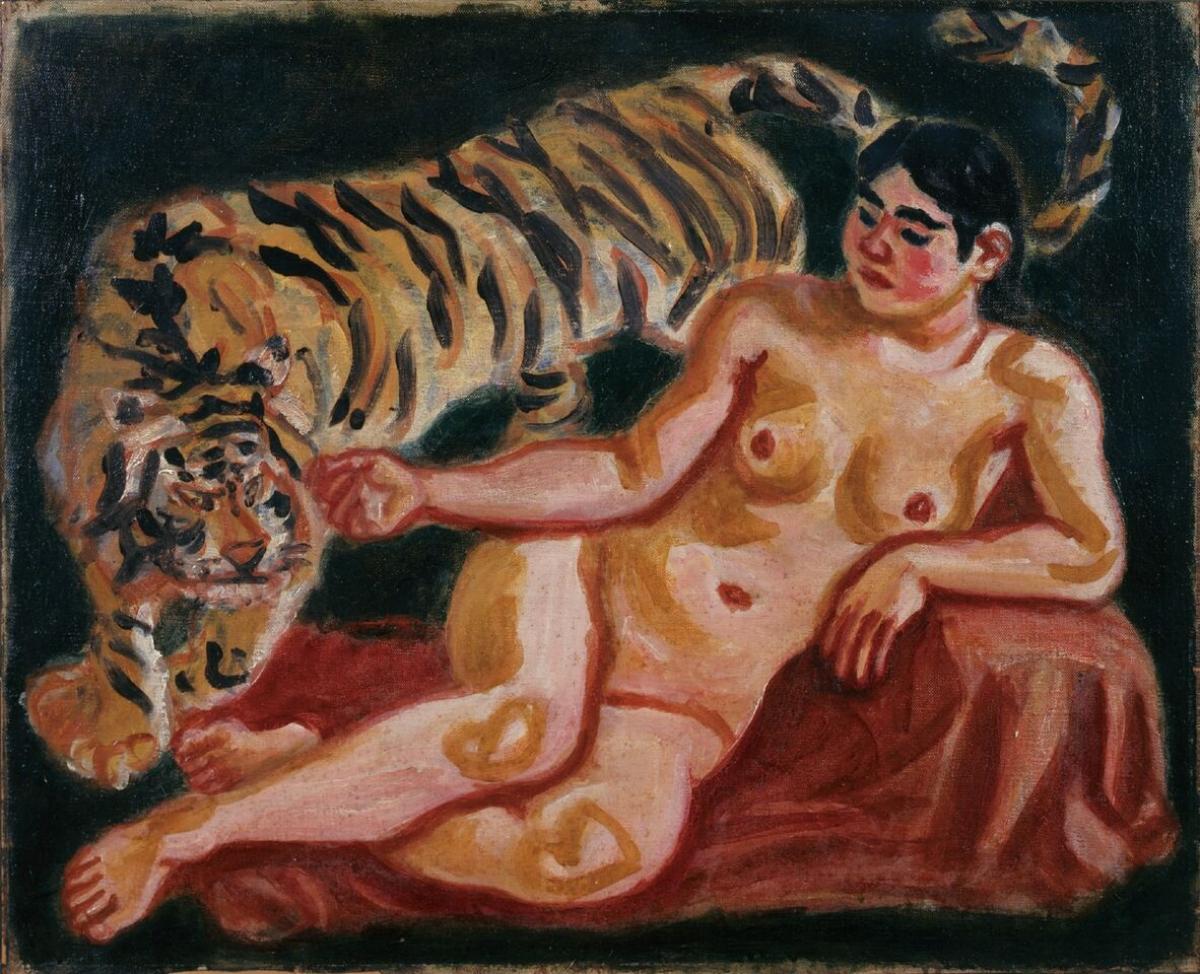

常玉的巴黎 孤寂中的喧嘩與嚴謹

常玉這位第一代海外華人藝術家,除了因作品在拍賣會上屢屢拍出高價而聞名外,我們對他的藝術、人生有多少認識?這位華人現代藝術的先行者早在廿世紀初便已透過毛筆、油畫的手繪過程,開啟現代藝術的辯證。這次在國立歷史博物館舉行的「相思巴黎:館藏常玉展」展出的作品是他過世前幾年所做,觀者可見其孤寂中帶著喧嘩的色彩,簡潔中呈現毫釐未失的嚴謹。

-

藝活誌 Behind Curtain

毓繡美術館 以當代寫實藝術在地方扎根

位於南投九九峰下的毓繡美術館,是台灣少見的私人美術館,更特別的是以「當代寫實藝術」為定位,並以預約制參觀。去年一月開館後迄今已策劃了三檔展覽,今年開春推出了四位台灣年輕藝術家黃品彤、盧嬿宇、盧昉與楊博堯的個展,提供民眾不同的觀看視窗。

-

藝活誌 Behind Curtain

現代藝術老字號的互助與分享

一九八八年,「伊通公園」這個由莊普、劉慶堂、陳慧嶠、黃文浩等幾位年輕創作者共同創立的空間誕生了,近卅年來從這裡起步的藝術家不知凡幾,其中不少人躍升國際舞台,但非商業導向的空間宗旨及獨立營運的艱辛,財務狀況不穩定是伊通長年之痛,於是「伊通公園限量版」策展應運而生,透過藝術家協力提供作品製版銷售,為「伊通公園」找到向前行的力量。

-

藝活誌 Behind Curtain

攝影的價值,在於記錄

台灣第一位以系列為主題的女性報導攝影家王信,正在臺北市立美術館展出「另一種目線」個展,集結一九七○年代以來最具代表性的十四個系列,包括「訪霧社」、「蘭嶼.再見」、「霧台、好茶、三地門、大社」等系列,多數與原住民有關。「對我而言,攝影的功用和價值是在它的記錄和報導性上。」王信堅持如是理念,為部落留下了變動時刻的重要見證。

-

藝活誌 Behind Curtain

耳令聲響起的科技生活群像

從通訊、社交娛樂到生活管理,手機就像從身體延展出的另類器官,主宰現代人生活的節奏,它的各種聲響也召喚出不同的身體行動。藝術家吳長蓉正在國立臺灣美術館展出的個展「耳令聲」,發表從現代人手機出發的錄像新作《耳令聲》,她在高樓處以縮時攝影俯拍低頭族群像,在反思人與科技的關係之餘,也呈顯科技生活的一些趣味。

-

藝活誌 Behind Curtain

五百棵檸檬樹 藝術實踐的擴張

對農業議題的關注,是藝術家黃博志近五年來創作最大的轉向,他從母親的生命經驗出發寫成《藍色皮膚:老媽的故事》一書,間接反映五十年來台灣農業與經濟、社會體制的變遷,近期更透過檸檬樹種植計畫,試圖跨出藝術實踐與社會對應的局限。初步成果正在北美館展出,除了六棵檸檬樹,也陳列了耕種過程中在田地、廢置農舍裡發現的各種物件、文字書寫及目前釀造出的五百瓶檸檬酒。

-

藝活誌 Behind Curtain

「家」的飄移 「菲」常關注

正在台北當代藝術館舉辦的「菲常態:尋找家園」特展,邀請菲律賓藝術家羅納德.溫杜拿呈現多樣作品。他的創作汲取菲律賓的民間傳說和工藝傳統,也多方吸取西方藝術經典,甚至美、日動漫美學,發展出混搭普普趣味和流行文化意象的超現實畫面。他早期融合寫實技法和怪誕風格,之後創作朝向多元發展,這次除展出平面畫作,也透過立體和空間裝置呈現,闡述「家」對漂流異鄉工作者的情感投射與社會定義。

-

藝活誌 Behind Curtain

謎樣的寫真

法國攝影史學者米榭勒.費佐策畫的「看穿 每張照片都是一個謎」,展出一八五五年至一九七四年間的照片,這些古董照片各異其趣,內容古怪難解,但展出的目的並非作為時代的反映、歷史事件的實錄、新聞報導的視角,也非傳達自然景致、異國情調,更不是為了突顯某類攝影藝術的美學理念,而是從這批原本被遺落在歷史洪流裡的奇特影像,闡釋「觀看影像的方法」,貼近攝影的本質。

-

藝活誌 Behind Curtain

巧手泥塑戲劇時刻 「翁仔屏」的舞台世界

現正在國立歷史博物館展出的「偶陶畫戲:潮汕彩繪翁仔屏泥塑展」,展出近兩百四十件潮汕彩繪陶偶,組出四十一組故事屏,這些「翁仔屏」指的是一屏一屏成對、或是成組為主題的陶偶人物作品,每「屏」取自戲劇中最經典或最為人熟知的一幕。從其精雕細琢的程度,可看出製作者對戲劇的喜愛,才能精準掌握劇中要角的神情姿態,繼而捏塑出如此巧緻的陶塑藝術。

-

藝活誌 Behind Curtain

戲繪浮世人生

作為日本文化代表的「浮世繪」,刻繪生動且色彩鮮豔,保留了幕府時期民間文化美學,但難得能見到真跡風采。國立臺灣美術館舉辦「日本浮世繪:東京富士美術館典藏精選展」,展出精采作品百件,除了有經典的葛飾北齋《富嶽三十六景》與歌川廣重《東海道五十三驛站》,更有多幅「上方浮世繪」人物畫,寫實描繪了當時歌舞伎演員的神情。