傅裕惠

臺大戲劇系博士後研究、國藝會董事

-

焦點

再現當代實驗劇場的傳奇

與其說辣媽媽熱愛劇場,不如說她特別對劇場創作者感興趣;辣媽媽走過千里路,尋遍千里駒,就是因著對藝術創作者莫名的熱誠和溺愛。《特洛伊女人》完成了辣媽媽所深信表演藝術創作對語言文化的超越,也呈現出女性最強韌、最生動的不撓精神。

-

特別企畫 Feature

觀「評」不語真君子?起手無「毀」大丈夫?

最近幾年定期在報紙、雜誌出現的戲劇評論,在台灣狹小的戲劇圈子裡引起相當激烈的回應和討論。對於評論應當如何呈現,許多創作者和劇評人的意見,都在這些辯證當中彼此拉鋸著。目前劇評遴選標準不一和發表篇幅的受限,多少都使台灣劇評的發展空間受到阻礙。「重北輕南」、主觀文化環境的不健全和錯植國外的審美觀點,依舊是創作者對目前台灣劇評的批判。

-

特別企畫 Feature

急流「勇進」的航程

在一股東西融合的急流中,日本非但沒有迷失,反而在徹底西化之後,樹立了日本獨特的劇場特色,台灣劇場創作者應藉此思考如何建立台灣文化的基本美感。

-

台前幕後

撒網捕捉人間眞善美

曾經從懷舊的《淡水小鎭》,跳到未來時空的《開錯門中門》;也曾從面對現實社會的《台灣第一》,遁身於《天龍八部之喬峰》的武俠世界裡。這次編導梁志民,聯合飛碟電台創意總監陳樂融「乾坤大挪移」的功力,要帶領舞台劇觀衆,隨著世界資訊的潮流,走入幻想的網際遨遊中。

-

跨海演出

「蕭太后」台上叱咤戰場

儘管身爲當代京劇大師馬連良的么女,馬小曼沒有凌人的傲氣;她笑自己結婚結得比別人晚,連學京劇也是到老才開竅。一輩子努力的馬小曼,在時間的跌跌撞撞中,學會對自己人生經年累月的遺憾,一笑置之。

-

絶活亮相

曾靜萍掌握角色

雖然發現自己眞假聲的差別,爲此相當苦悶而挫折。但曾靜萍反而從中琢磨出一條路:利用假聲來唱中、高音,低音用眞聲。然而不管聲音「眞假」如何,曾靜萍再次強調,聲音的變化一定要符合人物性格。

-

跨台演出

標準生活.優質演員

看過表坊《又一夜他們說相聲》的觀衆,或許會留戀卜學亮的搞笑逗趣,也會欣賞趙自強的揮灑賣力;但多數觀衆絕對忘不了舞台劇的「長跑健將」馮翊綱。目前個人演出場次即將突破千場的他,又將偕同老搭檔丁乃箏、劉亮佐和蕭艾,加上老將金士傑的這股「火力」,以《我和我和他和他》這齣新戲攻佔舞台劇市場新領地─新舞臺。

-

交流道

祖國安在否?

離開了所謂的「祖國-中國」,身爲海外華人第二代子孫的王景生與張平,對於這次「中國旅程二-一桌二椅」的主題,都在折子戲作品裡,分別影射出「一桌二椅」外的另一種演譯空間,擺脫「是非對立」的邏輯,而表現了創作主體的幾種矛盾。 來自新加坡的王景生,從小的認知就被「一分爲二」;上學念的是衛理敎派學院,回到家拜的是祖宗神位;在學校說的是英文,見到父母卻得學著說福建方言。在新加坡,王景生的成長世界相當分裂而多元,甚至他自己原本學的是法律,而今受到裝置藝術影響,投身戲劇創作已有好幾年。反觀來自美國的張平,十幾歲之前,都被「困」在中國城,也從來沒看過西方電影;直到中學之後,開始學畫,也就因爲求學而走出了封閉的華人社會。然而,從繪畫轉學影像之後,生活中不愉快的點滴,讓他開始體會華人想在電影界謀生的困難。因此,張平在一次學舞的過程中,認識了梅芮迪斯蒙克Meredith Monk,成爲她旗下的舞者,也開始了他劇場創作的生涯。在張平的成長經驗中,充滿了對立和封閉,當然還有排擠;張平淡淡地表示,他自己永遠是個「局外人」,而他也早已接受這個事實。 被喩爲「新加坡的羅勃威爾森」的王景生,不但成立自己的劇團TheaterWorks,也爲劇場劇作家和導演,創辦「劇作家實驗室」和「導演實驗室」;另外推動新加坡當地的藝術敎育,也不遺餘力,爲近代新加坡開創了自己的劇場史。王景生的導演作品充滿寓言和典型的東方傳統,改編如《鏡花緣》、《楊門女將》等神話;又例如一九九五年的《鄭和下西洋》,藉著太監鄭和的故事,來諷喩被現代文明閹割的新加坡社會。爲了關懷弱勢民族和女性,王景生除了編導商業大衆的劇場題材,也結合環境劇場的可能性,分別於一九九五、九六、九七年,編導《斷翼之鳥》Brokenbirds、《楊家》The Yang Family和《漂流的牛馬》Work-horse Afloat等劇;對離鄕背井的日本妓女、百年老宅的拆除和新加坡的印度苦力,付諸藝術關注,爲他們在歷史上留下一點紀錄。 在王景生的創作中,目前最爲人稱道的是九六年開始的The Flying Circus Project;集合亞洲各地各種專業的藝術家,硏究各國專門藝術,重新發掘當代創作,進而肯定所謂的東南亞身份認同,將東南亞的傳統藝術帶入二十一世紀。九七年作品《李爾》,便是這

-

焦點

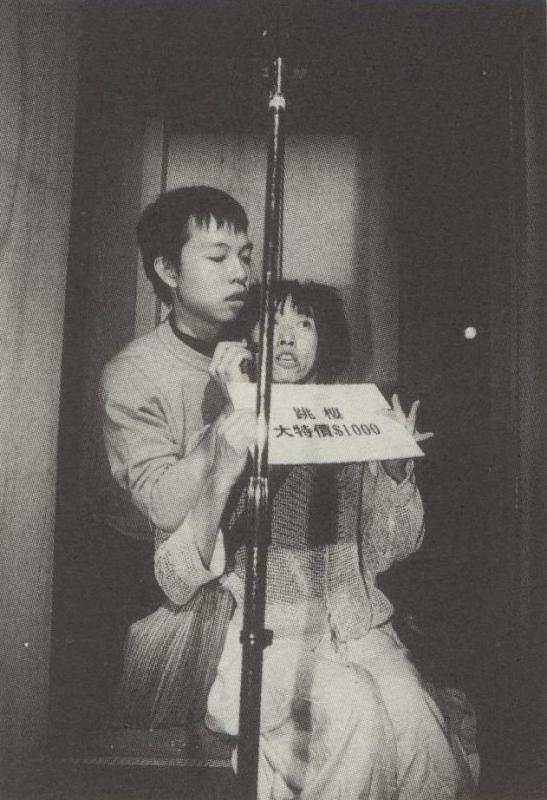

沙丁魚、蘿蔔糕與比薩餅

九二年的電影版本,可說是相當忠實地詮釋了麥可弗萊恩的原作,最著名的場景,應當屬約翰瑞特從兩層樓高的階梯,在一個鏡頭內像滾雪球般地摔下樓來。這次台北故事劇場的編導徐譽庭,卻把「沙丁魚」從蘿蔔糕再換成了比薩餅。

-

特別企畫 Feature

遨遊創意天空的滑翔翼

十年前的解嚴,社會風氣大開,大環境的改變,提供他們多元發展的時機;三十多歲這一代的創作者,一心一意馳騁於想像與創意的舞台。

-

座談會

讓「夢與想像」包容「挫折與絕望」

「小亞細亞」劇場網絡於九七年成立,台灣邀請「小愛麗絲」創辦人西村博子、香港劇評人梁文道,九月六、七日於皇冠小劇場演講。

-

座談會

堅持另類.非常獨立「共同論壇」溝通的必要性

我記得在八○年代早期,很多人喜歡講「地下藝術」、「地下音樂」或「地下劇場」,接著流行用「獨立」、「前衛」等等字眼,而現在常用的說法是「另類」。考究這些形容詞在不同時期的替換與起源,其實有其特殊意義。 就其對立面來看,相對於「地下」就是「地上」,「前衛」的另一面就是傳統、保守,相反於「另類」的就是「主流」。事實上,當某些人以這些字眼如「另類」等等,來形容自己的身份和工作時,已經假想了自己的對立面;仔細推敲這些形容詞,便能了解這些人如何看待他們對立的東西。 「另類」激發「主流」的建立 就香港目前的情況來看,爲什麼「另類」會成爲一個流行的字眼?我個人認爲,通常「主流」都是出現在「另類」之前;通常都是「主流」建構了之後,才有人嘗試想搞點不一樣的東西。只不過香港的例子剛好相反;香港的「另類」劇場出現了以後,才有「主流」劇場,「香港話劇團」便是主流劇場的代表。 「香港話劇團」成立的時間不過比「進念廿面體」早幾年。在此之前,香港多數的藝術創作者還在摸索「主流」的定義與界限;直到一些另類劇團的出現,才開始界定什麼是「主流」,爲什麼這些是「主流」。香港「另類」劇團的出現代表著兩個意義:一是這些劇團都藉著創作的機會,界定自己在香港社會或環境的位置;而通常在面臨「位置」的尋找之前,這些藝術創作者都會遭遇以及必須解決自己的問題。雖然許多另類小劇團都有不同的問題要面對,但是與台灣小劇場界特別不同的一點是,香港這些另類劇團並沒有「我們」的觀念,他們甚至互不關心,而台灣小劇場的「我們」的觀念卻特別強烈。 評論環境與角度的不同 在香港,儘管有不同的「我」在運作,卻無法形成一種「運動」的群衆態勢。對我來說,「運動」這個觀念是現代藝術史的一個神話,似乎許多藝術創作的價値,都非得透過「運動」的發生才能凸顯。然而「運動」的催生者不只包括藝術創作者,還有藝術的經銷商、中盤商與評論者等等;香港的劇場環境並無法配合這些條件。主要原因在於香港缺乏整理歸納與宏觀觀照的評論,無法整理出一個共同認知的架構,去認識香港小劇場的環境。 我個人是透過雜誌的閱讀才開始接觸「台灣小劇場」;當時鍾明德的文章經常提到「台灣小劇場」種種現象。換句話說,

-

台前幕後

跨越文化藩籬後的昇華

種田的農夫農婦學扮戲;專業的導演學習隨俗入境;阿里山鄒族的原始力量取代哲學文本的掙扎,兩岸三地的戲劇文化工作者在相互摩擦撞擊中,錘煉昇華。

-

跨台演出

「正統靑衣」的非常形象

螢幕舞台上的葉雯,累積了三十幾年豐富的表演經驗,樹立了傳統典雅的演技派女星形象;私底下的葉雯,健談風趣而天眞詼諧,直覺、不彆扭地詮釋新戲的關鍵角色。

-

跨台演出

從無心揷柳到積極耕耘

台灣電影環境的惡劣,讓陳昭榮這樣的演員,失落於短暫的燦爛;兩年的思考之後,他決定自我提昇,以強烈的學習心,站上舞台。

-

特別企畫 Feature

以「雙贏」取代「對立」的文化交流觀

巴黎和紐約是歐美的文化重鎭,也是我們兩個海外文化中心的設置據點。今年,曾任職文建會主委與處長的郭爲藩及余玉照分往二地就任新職,或許在具有文化背景官員的主持下,文化交流計畫在官方的外交事務中能有新的機會,產生具體且實質的效用。

-

現象視察

期待「英雄」的多頭馬車時代

處於不同的社會發展環境,基於不同的原因,儘管燃燒著同樣的動力─對戲劇的熱情與執著─南、北兩個劇場聯盟的籌備,都產生了一種多頭馬車奔馳時的恐懼與孤愁。這種孤獨摸索、挫折奮鬥的情緒,讓南北兩地許多劇場工作者,開始期待一雙能抓穩韁繩、馴服野馬的「好手」。

-

焦點

讓莎士比亞盡情搖滾發飆

莎士比亞典型生動的人物,唱著張雨生熱門搖滾的歌,是什麼景況?今年果陀劇場逞著九五年音樂劇《西哈諾》繚繞未盡的威風,要一班歌手演員高聲呼喊:「吻我吧娜娜!」,聲勢浩大地進入台北國家劇院,證明歌舞劇的未來不是夢。

-

跨台演出

第一次登上國家劇院舞台的「恰吉」

在整個即興演出的過程中,他發現自己擁有寛廣的空間;他的創意就像漂亮的急轉彎,這樣乍然突現的火花,大家都喜歡。

-

焦點

到山上來《種花》

不打鼓、不行走的優人,要回到山上的老泉劇場,與觀衆分享如拈花微笑般的心靈體驗。