-

專欄 腦海裡的旋律

專欄 腦海裡的旋律敬畏經驗與生命的奇妙恩典

這個暑假,我帶著兩個外甥在歐洲到處旅行:先沿著法國羅亞爾河沿岸騎了100多公里的單車,接受大自然洗禮。回到義大利之後,我們在豔陽高照的托斯卡尼居遊,除了拜訪文藝復興發源地佛羅倫斯,也參加一年一度的浦契尼音樂節(Festival Puccini):在大師生前最愛的塔湖別墅(Villa Puccini, Torre del Lago)附近舉辦;歌劇演出舞台面向著幽靜的湖,四周環繞翠綠的山,沁涼如水的夜色裡,我們聆聽浦契尼生前最後一部作品《杜蘭朵》。 和3千多個觀眾一起聆聽浦契尼的作品,真的是一生難得的經驗:「怎麼這麼好聽?」大外甥聽完最經典的詠歎調〈今夜無人能睡 Nessun dorma〉(編按:或譯為「公主徹夜未眠」),忍不住讚嘆;小外甥則是聽到《杜蘭朵》中的〈茉莉花〉旋律,感到十分親切。音樂會結束後已是深夜,隔天我們說起外甥們第一次聽全本歌劇的經驗,而且是在浦契尼最喜歡的別墅旁,依著山光水色和靛藍夜幕觀賞大師的作品,最令人印象深刻的點,絕對是演出進行到第3幕 卡拉富王子抱著一顆勇敢的心和滿腔熱情,知道自己絕對能融化杜蘭朵公主冰冷的心 美國男高音Gregory Kunde飆嗓唱到 all'alba vincer(黎明到來時,我將得勝),餘音未止,全場掌聲響起,那種集體的感動經驗讓人久久難忘。 「女高音和男高音都好會唱啊!」外甥衷心讚嘆,演出過程中,我看著高掛的上弦月,不禁想到在羅亞爾河河岸騎車時,我們穿過一片古老森林,涼風習習,林中有清新的芬多精,我們大喊好舒服、好舒服藝術和大自然果然是人一生最好的朋友,在與美和天地親近的過程中,孩子們深刻得到所謂的「敬畏經驗」(awe experience)。 大腦科學家透過實驗發現,擁有敬畏經驗可以緩解負面情緒,減低生活和工作壓力,進而提升日常幸福感:參加一場大型音樂會而得到心靈感動;在森林或曠野建行身心得到舒展;見是巨大的美麗卻找不到言語來形容;抬頭看銀河忽然覺得自己宛若浩瀚時空中的一粒小灰塵;看到剛出生的小嬰兒嚎啕大哭展現生命力,又或在告別式上領悟到肉身雖遠去精神卻長存這些都是敬

-

國際 四界看表演 Stage Viewer

國際 四界看表演 Stage Viewer一場從失敗出發的家族哀歌與告別旅程

小川彩《鼻血》從紐約到東京:《鼻血》的追尋旅程 「你認識你父親嗎?」這是《鼻血》(The Nosebleed)的核心提問,也是活躍於紐約劇場的日裔美籍創作者小川彩(Aya Ogawa)在此自傳式作品中,拋向觀眾也拋向自己的困惑。這部作品,近年來在紐約劇場界激起廣泛共鳴,以直率的手法、幽默的基調且深具實驗性的文本書寫,引導觀眾直視由家庭記憶、自我認同與跨國族文化所共織而成的複雜課題。今年11月,《鼻血》將於日本東京新國立劇場上演(註),不僅對這部作品來說,是種國際巡演的里程碑,對這位日裔美籍的創作者而言,無疑也是某種文化意義上的回返與對話。 語言與文化之間:小川彩的劇場世界 小川彩是一位橫跨劇本創作、導演與表演的跨界劇場藝術家,出生於東京,成長於紐約,作品常圍繞身分、語言、性別與家庭等主題。在展演形式上,她經常以集體創作的方式與演員、設計師共同發展作品,關注的不只是語言與文本,也包括身體性、音樂性與觀眾的互動關係,風格兼具形式解構與深層情感,富饒豐沛多層且爆發性的表演能量,持續打破劇場的第四面牆,並挑戰傳統敘事結構。她獨特的敘事手法與蓬勃的創作能量,備受紐約劇場關注,曾與林肯中心(Lincoln Center)、The Play Company、Soho Rep、Bushwick Starr等紐約重要劇場機構合作。 作為雙語創作者,小川彩擅長在英語與日語之間穿梭,將語言的轉換作為思考文化與權力結構的一種方式,而其多語能力與跨文化思考,不僅展現在創作上,也實踐於日本劇作的譯介。她不僅曾翻譯岡田利規、前川知大、市原佐都子、神里雄大等多位知名日本劇作家的作品,同時也是日本劇作家協會所推動的劇本英譯刊物《演劇:日本劇場在新千禧年》(ENGEKI: Japanese Theatre in the New Millennium)的御用翻譯,並為該刊物的選書委員。著名雜誌《Time Out》評其譯作為「毫不費力、語感道地的翻譯」,而《Village Voice》則稱之為「一場語感轉譯的奇蹟」。

-

評論 新銳藝評 Review

評論 新銳藝評 Review《日落大道》中的聲音裂縫:莎拉.布萊曼的「解構式聲響實驗」

評音樂劇《日落大道》音樂劇作曲家安德魯.洛伊.韋伯(Andrew Lloyd Webber)曾表示,《日落大道》(Sunset Boulevard)中的多首曲目,是以其前妻莎拉.布萊曼(Sarah Brightman)的聲音為靈感創作。距此劇1993年首演至今已逾30年,如今年過六旬的莎拉終於親自演出再製版中的女主角諾瑪.戴斯蒙(Norma Desmond),她會如何化身這位執迷過往,且深陷妄想的過氣影星? 事實上,莎拉早在1995與2005年的個人專輯中便曾演唱該劇選曲,包括以歌劇式唱腔詮釋的〈Guardami〉(義大利文版的〈With One Look〉)、甜美輕柔風的〈The Perfect Year〉,以及與約翰.巴洛曼(John Barrowman)合唱,採典型音樂劇唱法的〈Too Much Love to Care〉。但2025年我於台北國家戲劇院觀賞她現場演出時,發現她並未試圖重現過往的聲音榮光(或許出於生理條件的限制),而是選擇一種近乎挑釁的姿態,以不尋常、破碎、古怪、誇張且時而過度雕琢的演唱方式,使她過去的輝煌只能如同殘影一般呈現。 女主角登場的第一首代表曲〈With One Look〉,莎拉即定調將使用歌劇式聲腔為基底;然而,和1995年的版本之張力非常不同,她的聲音孱弱且沙啞,咬字時而不清,有些部分虛到幾乎快要聽不見,舞台上的男主角和觀眾們似乎不可能聽了這樣的「陳述」,會在理性上認為諾瑪有可能東山再起,但她又如此滔滔不絕,自信滿滿。第二幕的名曲〈As If We Never Said Goodbye〉,也承襲如此演唱風格,不過,應著劇情的發展,此刻的諾瑪來到派拉蒙(Paramount)片場,並且天真地以為將主演自編的電影《莎樂美》(Salom),聲音相較更柔順與飽滿,展現些許「希望」感,但依舊無法擺脫滄桑。可以說,莎拉是用音色演繹已「失去光澤」,卻自我陶醉的諾瑪。

「作品周年」「女性」成焦點 多樣策劃吸引樂迷興趣

美國建國250周年 交響樂界響應多但仍偏票房導向

四大旗艦樂團布局新樂季 凝聚在地特色走向國際舞台

巴黎歌劇院150年面臨挑戰 里昂歌劇院節目新穎亮點繽紛

-

專欄 書信體

專欄 書信體雙溪大年的夢

YC, 昨晚做了個夢,夢中又繞回老家雙溪大年。我沿著從吉隆坡北上的南北大道走,疾步如飛,沿途經過岩石山嶺環繞的地帶,就知道路程過了一半,怡保到了,曾是主要生產錫礦的地方,早年有華人移工從廣東、廣西過來討生活,客家人居多。小時候對怡保的印象,是有很多神秘的山洞廟宇,佛像在鐘乳石的奇觀間聳立,洞穴有風,吹拂著信仰的閃閃微光。我繼續快步大走,到了可以拐彎到檳威大橋的路段,兩側皆是國際電子工廠,大橋兩端覆蓋著半導體產業地區,有「東方矽谷」之稱的科技園區。老家有很多老朋友都在大橋另一端,檳島的電子工廠上班。為了避免上下班的塞車時間,每天會提早兩小時出發,開不到1小時的車程,到了公司,然後再晚兩個小時下班回家,因為準時下班,也會在路程中塞車兩小時,倒不如坐在冷氣房,讓時間渡過。 我繼續往北走,腳程加速,仿若蜻蜓點水般,腳尖輕輕一踩就往前,終於來到雙溪大年的南邊出口,我順著熟悉的方向前進,經過了峇甲亞蘭工業區,興盛的當年,曾經一度為地方的人們帶來許多憧憬,相信這個鄉鎮即將跨越現代的門檻,搖身一變成都市。老朋友們畢業後原本都在這裡上班,幾年後卻發現國際電子廠紛紛往競爭力更強的檳島遷移,他們毫不猶豫跟了過去,我問過他們:「在這裡工作不是更方便嗎?靠近家,上下班都省時間。」他們笑笑:「一樣的工作,一樣的責任,薪水卻有兩倍差異,怎麼不跑呢?為什麼不跑呢?」我望向灰撲撲的工業區,不見往日光鮮璀璨,我明白,命運早就揮手往他方。 經過了大街的兩排雙層店屋,我來到了十字路口,不遠處就是雙溪大年的地標性建築,12米高的時鐘樓,是當年華人商家林連登資助,以紀念英國國王佐治五世在1910年至1936年的統治。據聞時鐘樓下方曾有中英文銅牌,但在好幾年前被偷走。我轉向火車站走去,過去有條平交道,隔開了新街場和老街場,大街和二街等組成了繁華的新街場和市中心,我老家就在老街場。後來因為塞車問題日趨嚴峻,市政府在平交道上方蓋了人行天橋,地面路段不再開放車輛通行,老街場和新街場無法直線往返,得從左右兩側拐彎再拐彎再拐彎才能抵達。有這麼風水一說,原本如日中天的市鎮自此掉頭轉向,新街場人流漸少,反倒是老街場熱鬧起來。而人行天橋因為蓋得相當曲折,有不少死角,反倒讓搶匪有機可乘,在那裡待著當攔路虎。<

-

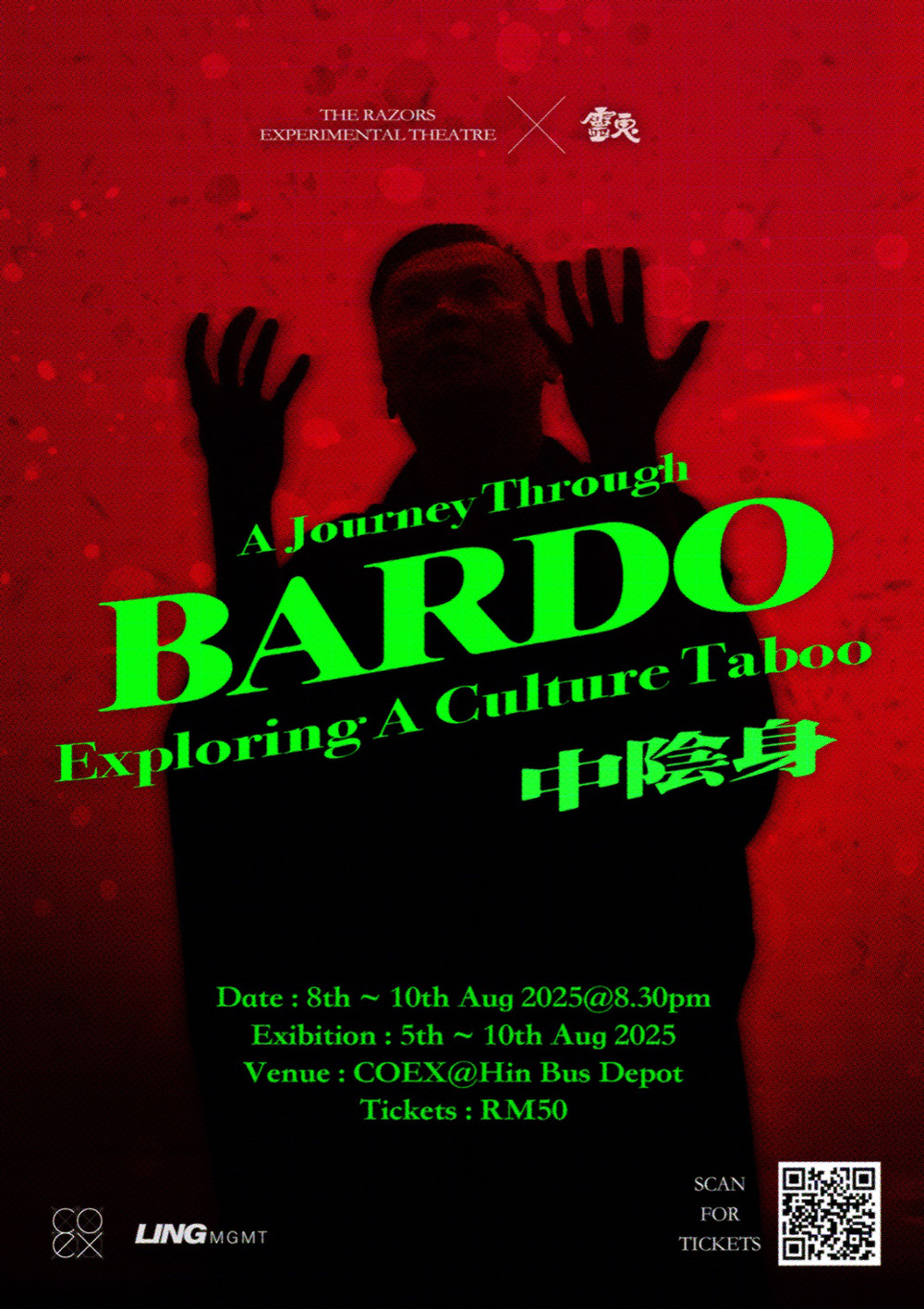

國際 檳城

國際 檳城《中陰身》結合民俗與搖滾 一場跨越禁忌的另類喪禮

來自檳城的高永杰是獨立音樂場景中的一個傳奇,他除了是搖滾樂隊的鼓手,本身也是一名繼承家族事業的紙紮師,平日亦擔任華人喪禮的禮儀師。年輕時組團參與各類音樂場景,從Swearwood、灰色地帶、COMA演變到如今的䰱樂隊,20多年來初心不變。他從麵包師回歸家傳的紙紮店,白天忙工作晚上練團,一有機會就接演出,兩年前應舞蹈家李瑞強邀請參與《曇花堂:非典型之旅》的正念劇場演出時,首次把本身對生死輪迴的觀念實踐在創作上,於是便有了《中陰身》的雛形。 「中陰身」是佛教觀念,指人的意識離開肉身後至投胎之前的一個狀態,沒有實體但感受強烈。可以瞬間移動,最終會受到生前業力的牽引,投生到六道輪迴中的其中一道。了解中陰身,可以幫助人們更加理解生死輪迴的意義。䰱樂隊的「䰱」是一個古漢字,是指古代一種人面獸身的神明,䰱樂隊擅長後搖(Post-rock)、龐克、迷幻和死亡金屬等暗黑音樂風格,完全契合中陰身脫離肉身的撕裂氛圍。

-

專欄 日常素描

專欄 日常素描請問有鬼肯給問嗎

尋鬼之旅走遍各處,發現人比鬼累、人比鬼難,人的各色煩惱琳瑯滿目,走到極致,人其實比鬼更加可怕,所以我們的鬼片是否應該聚焦「鬼的原材料」,也就是人的身上?我們興奮覺得,這就是答案。然而現實的諄諄教訓很快就來,比人更加可怕的,是錢。

-

演出 音樂 紀念馬水龍逝世10周年

演出 音樂 紀念馬水龍逝世10周年「孕育於山海之間」 重現台灣音樂巨擘的經典與深情

在馬水龍(1939-2015)逝世10周年之際,國立傳統藝術中心臺灣音樂館與國家交響樂團(NSO)攜手呈獻「孕育於山海之間」音樂會,邀觀眾一同走進這位台灣音樂巨擘的心靈世界,感受他筆下山海交織的情感與音符。 音樂會將於 9 月 11 日晚間在國家音樂廳呈現,演出陣容堅強,由指揮張佳韻領軍NSO,鋼琴家辛幸純與梆笛演奏家賴苡鈞擔任獨奏,並由台北愛樂合唱團與朗誦者雅柏甦詠.博伊哲努、邱文隆共同演出,主持人為顏綠芬。 馬水龍是台灣音樂史上相當具代表性的作曲家與教育家,其作品融合西方現代技法與台灣本土情感,展現出獨特的音樂語言,也是第一位在美國紐約林肯藝術中心以整場形式發表個人作品的台灣作曲家。他曾連任亞洲作曲家聯盟總會5位執行委員之一,擔任過亞洲作曲家聯盟中華民國總會暨中華民國作曲家協會理事長,以及亞洲作曲家聯盟副主席等。作為國立臺北藝術大學音樂系的創系主任與前校長,他在課程架構與教育理念的規劃上,深深影響了一代又一代的音樂人。此外,他創辦了「春秋樂集」,鼓勵同儕與年輕人創作,並積極參與文化政策與國際交流,為台灣音樂界帶來深遠的影響。因其非凡貢獻,亦獲中華民國總統府頒授二等景星勳章。 紀念音樂會中,將演出4首具有代表性的馬水龍作品,涵蓋其創作的中期與晚期,展現他音樂語言的多樣性與深度。首先為《梆笛協奏曲》,此曲應中國廣播公司委託創作,首演於1981年;全曲採用連樂章形式,融合梆笛的清麗音色與管絃樂團的豐富音響,展現出台灣音樂的獨特風貌。管絃樂曲《孔雀東南飛》以中國古代詩詞為基礎,融合西方管絃樂技法,呈現出濃厚的台灣情感。《關渡狂想曲》鋼琴與管絃樂以關渡地區的自然景觀為靈感,鋼琴與管絃樂的對話展現出馬水龍對故鄉的深情。《無形的神殿》男聲合唱與管絃樂結合李魁賢的詩作,表達對台灣土地與文化的敬意,音樂語言深刻而感人。 這些作品不僅是馬水龍音樂創作的精髓,也是台灣音樂史上的重要篇章。在同一場音樂會中,觀眾將有機會一同聆聽這些經典之作,感受馬水龍對音樂、對故鄉、對土地的深厚情感。

-

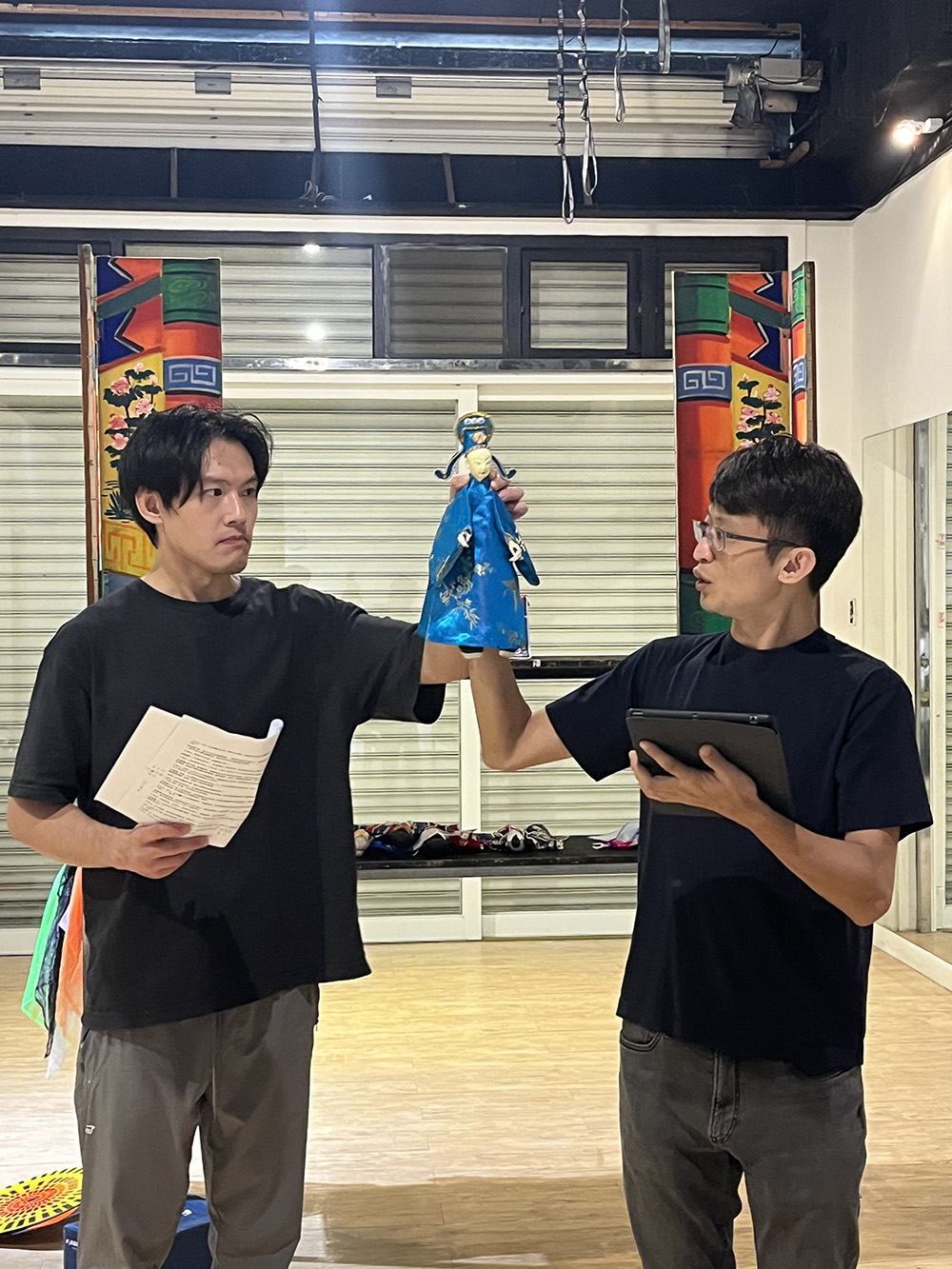

演出 戲曲 切.格瓦拉留下的那隻「手」

義興閣《英雄製造》 重組自己的英雄

「所謂的英雄,或者是所謂的『被崇拜的人物』,好像不能是成功的。」義興閣掌中劇團主演王凱生這麼說:「不能成功,革命才會延續下去,他也才有可能會被視為一個有血有淚的英雄。」 這句話,恰恰回應了今(2025)年由國立傳統藝術中心主辦之「戲曲夢工場」的策展主題「乙巳革命」中的「革命」一詞。 於是,義興閣掌中劇團決定從古巴革命核心人物之一的切.格瓦拉(Ernesto "Che" Guevara)入手;但身為一個充滿叛逆靈魂與中二精神的「搖滾」布袋戲團,義興閣掌中劇團並不打算循著之前《GG冒險野郎》(改編自西班牙作家賽萬提斯的經典著作《唐吉訶德》)的成功轉譯經驗,僅把切.格瓦拉與他著名的回憶錄《摩托車日記》(Diarios de motocicleta)作為取材靈感,重點則放在切.格瓦拉「成為英雄」的「製造」過程,也就是劇名英雄製造。

-

國際 柏林

國際 柏林反對以色列政府對加薩作為等同「反猶」? 《劇場今日》刊他國作家公開信表態批判

2025年7月,德國權威劇場雜誌《劇場今日》(Thater heute)在第一頁刊登了一篇相當不尋常的文章,是來自英國和愛爾蘭387位作家聯名的一封公開信全文,批判以色列政府在加薩走廊對平民進行大規模的屠殺行為。 此公開信以〈不同意的觀眾 Unzustimmende Zuschauer〉為標題,借用了國際人權聯盟和國際刑事法庭以「同意的觀眾」一詞,描述許多前南斯拉夫公務員在內戰期間沉默看著軍隊對人民進行屠殺,這樣的沉默,在戰後被國際刑事法庭視為默許屠殺進行。如今,簽署此信的作家們則不願意對以色列在加薩進行的攻擊保持沉默。 此文描述,在2023年10月哈馬斯組織對以色列進行恐怖攻擊後,被定調為犯下戰爭罪和反人類罪,這點毫無疑問。然而,當以色列對加薩持續進行無差別大規模攻擊,使得每天數以百計的巴勒斯坦平民身亡,醫療人員、記者、婦女、孩童和身心障礙人士都成為攻擊目標、人道救援物資管道被切斷、巴勒斯坦累計死亡人數更超過6萬人時,「時至今日,我們也必須以種族滅絕、戰爭罪和反人類罪來描述以色列政府對加薩居民的持續攻擊」。 《劇場今日》刊登這封公開信的不尋常之處,在於它借用英國和愛爾蘭作家的文字,刺進了在德國最為敏感的政治議題:指控以色列政府大規模攻擊加薩走廊的行為是種族滅絕,是否算是反猶太主義言論? 在德國,非常有可能。 2023年11月,德國最大的當代攝影雙年展(Biennale fr aktuelle Fotografie)策展人之一,來自孟加拉的Shahidul Alam,在展覽籌備期間於臉書上發表一則貼文,內容包括將以色列與哈馬斯之間的衝突與二戰期間猶太人大屠殺相提並論,並指責以色列對巴勒斯坦人進行種族滅絕。在貼文發表隔天,雙年展的贊助單位集體撤資,再隔一天,主辦城市曼海姆市政府決定直接全盤取消2024年的雙年展,並且以違約方式立即遣散工作團隊,理由是策展人Shahidul Alam發表反猶言論。 大約在同一時間,德國各文化機構都收到了「上級指示」,表示受到公立補助的各項文化計畫不得透出「反猶色彩」,也就是,不得帶有任何形式批判以色列政府的言論,也不允許任何同理巴勒斯坦人民或是支持雙方和平協商的觀點。德國政府和許多德國人民將反猶的定義與批判以色列政府綁在一起

-

演出 戲曲 五年級歌仔戲天王天后齊聚

演出 戲曲 五年級歌仔戲天王天后齊聚《愛。相隨?》 重現「愛」的多種可能

國立傳統藝術中心於去(2024)年推出「歌仔戲旗艦展演補助計畫」,鼓勵歌仔戲團隊製作精緻劇場作品,透過節目製作達成維護傳統經典、銜接當代創意、探索未來趨勢等目標,可以說是歷來最具規模的歌仔戲製作補助計畫。首部作品《愛。相隨?》由財團法人廖瓊枝歌仔戲文教基金會製作,將於今(2025)年七夕情人節正式首演。 《愛。相隨?》的旗艦規格不只體現在演出時長,分成3天、4個場次才完成整個故事,同時也集結了台灣不同劇團、不同地區的「五年級」歌仔戲天王、天后,如許亞芬、郭春美、陳昭香、張秀琴、莊金梅、石惠君等演員,出演不同場次的重要角色,寄託了創作團隊對於歌仔戲濃濃的愛,相隨在作品裡頭。

-

演出 舞蹈

演出 舞蹈讓身體釋放歷史的記憶 《從指尖開始》用技術包裹童趣

如果有一天我們需要向外星文明解釋人類為何物,或許「雙手製造」(Made By Hands)舞團創團作《從指尖開始》(Du Bout Des Doigts)是絕佳的選擇。 全劇以舞蹈史為切面,透過即時攝影、肢體、空間與音效的相互對話與讓位,在嚴謹的形式使用和畫面選擇下,以童趣的手指舞蹈與輕巧的敘事節奏,在1小時的時間裡,帶領觀眾從已知用火的千百萬年前,隨著時光之河漫流回到當下劇場內部的肉身彼此;而在口語近乎缺席的狀態下,重新觀看地球歷史與人類的記憶如何被記載與傳承。

-

演出 音樂

演出 音樂從西區、百老匯到台北 音樂劇明星「重聚」獻唱經典歌曲

無論是來自紐約百老匯或倫敦西區,音樂劇向來以引人入勝的劇情、動人的旋律與充滿張力的演出形式深受觀眾喜愛。許多經典作品如《歌劇魅影》、《悲慘世界》與《西貢小姐》等,不僅在全球各地巡演無數場,也留下了琅琅上口的名曲,為樂迷所熟知與珍藏。但倘若能在一場音樂會中一次聆聽多部經典劇作的代表曲目,對許多音樂劇愛好者而言,無疑是一場難得的盛宴。如今,這樣的願望即將實現「重聚(The Reunion)」音樂劇明星演唱會即將登場,匯聚來自倫敦西區與百老匯的主唱群,將多部知名劇作中的精選樂曲搬上台北流行音樂中心。 「重聚」音樂劇明星演唱會將於9月中舉行3場演出,匯集來自倫敦西區與百老匯主唱群,由知名音樂劇演員拉敏.卡利姆盧(Ramin Karimloo)策劃與領銜演出,帶來跨越劇目與時代的音樂劇選粹。卡利姆盧曾在《歌劇魅影》中飾演魅影,是該劇歷史上最年輕的飾演者之一,也被譽為「情感最飽滿、最搖滾感」的魅影之一。隨後他並在續作《愛無止盡》中擔任全球首演的男主角。他的詮釋贏得來自觀眾與評論界的廣泛肯定,曾多次於倫敦皇家阿爾伯特音樂廳演出,擁有豐富的舞台與錄音經歷。

-

專欄 抵達終點左轉

專欄 抵達終點左轉表演正在表演的姿態

前陣子在「窮劇場」私塾上了郭亮廷(阿亮)的「布萊希特導讀」,應該是離開表演學院後最受啟發的4堂課。這啟發來得相當及時,去年10月從柏林回台後,德國劇場的餘韻持續擾動我對於「詮釋」與「共情」的種種困惑。 近年有感無論是文字或戲劇,長期渴望逼近寫實、現實的努力最終換來一場徒勞。在AI生成填滿日常的當下,這追求行動甚至成了一齣荒謬劇。與其論述真實、寫實、現實一切實相的不可企及,還不如回到詮釋的源頭,細究布萊希特的方法與手段能否給予有光的指引? 「你不選擇立場,立場也會來選擇你」 第一堂課阿亮就提出「娛樂」兩字已被商業市場徹底奪走。在串流的時代,刺激成了娛樂的同義詞,閱聽大眾宛如脖子被綁一圈大餅的人,若全球斷網幾天不知道有多少人會真的餓死自己。 布萊希特發展「間離╱疏離效果」(Verfremdungseffekt),反覆強調娛樂和批判思考並不互相矛盾,指出「批判的態度就是科學時代的娛樂」。娛樂等同的應該是「思考」而非刺激,與其利用製造幻覺的沉浸效果去擾動觀眾,建立情境讓觀眾真正成為主動的過程更該被稱之為娛樂才是。但現實是創作者們若把需要思辨的作品掛上娛樂性,搞不好會被罵誤導觀眾,場館恐怕也得面臨一群失準的目標群眾?說到最後,阿亮睜大眼睛喊著:「所以我們更要把『娛樂』兩字的使用權奪回來!」 確實每次追完一齣劇都累得兩眼發直,還不如緩慢為自己做一頓飯來得放鬆(那又剛好是最接近靈感的時刻)。日常生活中我們都知道保持距離,視野清明,但為何一進入敘事結構,就一股腦追求投入、共情各種「在裡面」的效果?若使勁粗暴地把觀眾壓在「裡面」,最後勢必還得執行某種職業道德式的安撫、交代把大家請出去吧?如同各種悲劇總是在誘發觀眾的恐懼與憐憫,布萊希特則主張戲劇不需要淨化或昇華,因此他的劇場用許多方法把觀眾的心留在「外面」。 認同、共情、移情愈趨廉價,因為不是我們在利用認同效應,而是認同效應在利用我們。平常看韓劇就有這種感覺來個特寫、回憶、音樂一催,就是要逼你哭。所謂的套路就是最能成效的手段,但布萊希特認為呈現種種狀態比推動故事更能達到放鬆娛樂的效果,因此必須阻斷那些滑順無摩擦力的套路

-

國際 新加坡

國際 新加坡不服新劇本讀劇遭禁 野米劇場盼為觀眾展現多元視角

6月份,野米劇場為新劇本《Homepar》進行的讀劇活動,未獲准公開舉辦。根據資訊通信媒體發展局和內政部的聯合文告,《Homepar》的內容描繪並「美化」吸毒行為,違反藝術娛樂分級準則,有違新加坡的禁毒政策。 野米劇場反對這項指責,指有關當局把一部探討人們為何會接觸毒品的深刻反思,過於簡化成向觀眾宣導吸毒行為的作品;並且把讀劇與正式演出相提並論,如此指責有欠公平。 《Homepar》的讀劇本來會進行兩場,每場只限60人入場,這部新作品是野米劇場今年啟動的「飯鍋讀劇」計畫(培育新劇本創作的平台)所孵育的新作。 「飯鍋讀劇」是劇團在2024年設立的「文藝部門」旗下的劇本創作平台,公開徵集新劇本以後,獲選參與的編劇將有機會接受劇團提供的指導,其創作也有機會以讀劇方式呈現,讓編劇能夠得到觀眾的反饋,繼續調整並完善劇本。

-

國際 上海

國際 上海多齣正版演出遭冒牌山寨 多個市場因素助長荒誕劇

7月流火,中國劇壇的演出市場又迎來了一個火紅的時節。一二線城市忙著在打造亞洲演藝之都、中國演藝之都或西南演藝之都,三四線城市也在搭建改造更多的演藝新空間或舉辦各類小劇場戲劇節。不過,此刻一些知名的劇團負責人或製作人卻很難笑得出來。上海話劇藝術中心(上話)的原創大戲《覺醒年代》即將亮相臨港演藝中心,但是製作人卻接到了眾多觀眾的舉報和投訴,「《覺醒年代》被山寨了,我們花錢看了一場冒牌戲。」她有些無奈,真李逵老是遇上假李鬼,去年上話被迫發布《覺醒年代》版權聲明,今年3月底又發了一遍,但至今依舊有觀眾上當。 無獨有偶,中國國家話劇院(國話)近期也為舞台劇《青蛇》發布了版權聲明,起因是觀眾投訴,有打著《青蛇》招牌的話劇,但觀眾進劇場後發現並非是著名導演田沁鑫執導的《青蛇》。國話為此聲明:「中國國家話劇院經授權根據香港作家李碧華同名小說改編話劇《青蛇》。近期,社會上發現有公司未經中國國家話劇院同意擅自使用上述作品,違法進行冒演、虛假宣傳、濫用AI換臉技術欺騙觀眾。請觀眾在購買話劇《青蛇》演出票時,擦亮眼睛,辨別真偽。」 事實上,這些並不是個案,而是當下中國戲劇市場正在上演的荒誕連續劇。

-

評論 戲劇

評論 戲劇第四面牆內外的愛情

評台南人劇團《愛情生活》攻受版台南人劇團的《愛情生活》從首演至今,已經巡演多次,其以男色經濟打造出來的立基市場(niche market)長銷劇路線,除了突圍藝文觀眾同溫層,讓大量男同志族群走進劇場之外,也讓喜愛BL的腐女族群走進劇場。近來劇場圈的定目長銷劇風潮,大致上多半處理都會愛情或是婚姻主題,情情愛愛加上當代人孤單寂寞、真情難覓的議題,演員外型吸睛,舞台炫目好看,加上夠說服力的演技,大致上都能吸引一定數量的觀眾,比如橫向移植的音樂劇《LPC》,或是改編自流行IP小說的《婚內失戀》都創造出亮眼的票房,以及一再演出的風潮。 台南人劇團這幾年深耕男同志市場,也算是開創出了某種男同志都會觀劇風潮,而《愛情生活》則是其中的代表作。 乍看之下,《愛情生活》賣的是在男同志族群無往不利的男色經濟。舞台以酒吧夜店風打造,橘黃霓虹燈大大閃爍著「WORK OUT」兩個大字,呼應著男同志群體對於上健身房打造肌肉身材的日常現象,白磁磚搭成的方框底下閃爍著幽幽藍光,是夜店常見的燈光設計,框裡鋪滿著沙,中間是一個白色雙人浴缸;邊框上滿擺滿了象徵都會男同生活的時尚品味,純白色的瓶瓶罐罐可以是Muji的沐浴用品,也可以是Le Labo昂貴的東京限定城市香水款;拖鞋與內褲的品牌一方面標記著男朋友的品味與身分,一方面也是三角關係的戰場;更重要的是散落各處的啞鈴與拳擊手套,那是男子氣概的必備物件,也是整個舞台,男性氣質擂台賽的象徵所指,WORK OUT除了健身運動之外,作為英文片語也有解決、把關係處理好的動詞作用,在整個演出過程,兩個字除了指涉健身,也大聲地吶喊著,男同志愛情關係到底能不能成功,邁向婚姻修成正果的提問。

-

演出 舞蹈 從台北到大邱

演出 舞蹈 從台北到大邱Dance Now Asia 舞蹈藝術節登場 開啟亞洲身體的跨國對話

亞洲舞蹈界年度盛事「Dance Now Asia 舞蹈藝術節」(下簡稱DNA舞蹈節)將於 8 月中旬熱力登場,並於8月下旬首次由韓國大邱市立舞團(Daegu City Dance Company)響應,於大邱藝術中心(Daegu Art Center)舉辦。 為迎接這場跨國交流盛宴,主辦單位臺北市中山堂將於8月11至17日於台北辦理「2025 Dance Now Asia 舞蹈藝術節」, 8月16日與17日推出亞洲青年舞蹈創作演出(Showcase)與國際身體工作坊呈現,邀集來自台灣、新加坡、馬來西亞、韓國、東京、印尼的17位舞者,共創嶄新的身體語彙。大邱市立舞團則接續於8月20至24日在大邱辦理「2025 Dance Now Asia in Daegu」舞蹈藝術節,期間何曉玫Meimage Dance舞團將帶來《極相林序曲》,與韓國、東京舞團同台交流;另有台灣青年舞者的兩齣作品《搏筊》與《Dans labme》同時亮相,展現台灣新生代的創作能量。

「在那遠方,你們走不到之處」:華格納的《羅恩格林》(下)

「在那遠方,你們走不到之處」:華格納的《羅恩格林》(上)

-

演出 音樂

演出 音樂首度與梵志登合作 曾宇謙暌違5年演繹布拉姆斯經典協奏曲

今年9月,台灣樂壇將迎來一場令人期待的首次交會。柴科夫斯基國際音樂大賽得主曾宇謙與長榮交響樂團駐團藝術家梵志登(Jaap van Zweden)攜手,詮釋布拉姆斯D大調小提琴協奏曲。這場演出不僅是兩位音樂家首度合作,更標誌著曾宇謙睽違5年、重新演繹這首協奏曲的重要時刻。此外,樂團也即將演出貝多芬的《艾格蒙》序曲及布拉姆斯c小調第一號交響曲,以饗樂迷。 選擇布拉姆斯小提琴協奏曲作為合作首演,對曾宇謙而言別具意義。即使從少年時期即已開始演奏這首樂曲,但為了維持樂曲的品質,他刻意將曲目封存沉澱。此次將它重新拿出來演奏,掐指一算已經5年,一上手,他便感到自己「有進步」。他坦言:「這幾年透過演奏布拉姆斯的其他作品,包括獨奏會、室內樂等,讓我對他的音樂有更深入的理解。」所以現在覺得可以將這首曲子重新拿回來演出了。曾宇謙認為:「真正的進步,是透過時間與生活經驗的累積。放下一段時間再回來,或經歷更多布拉姆斯作品的演奏,都讓我對這首曲子有更深的理解與詮釋。」如今再度回歸,他不但重新思考結構與運弓方式,在詮釋與技術之間取得新的平衡,也對整體樂句的理解、細節的處理有更多想法。 布拉姆斯小提琴協奏曲以其龐大編制與高強度的演奏需求聞名。曾宇謙認為,真正的挑戰在於如何於樂曲進行中維持體力與音樂的張力。「這是一首需要維持40分鐘爆發力的曲子,要避免聲音太衝、太粗糙,同時又要與樂團融合、交織。」為了應對演出所需的體能,他平時透過游泳、慢跑與核心訓練保持狀態,並注意避免對手部造成過多負擔。

-

專欄 說戲

專欄 說戲被監管的創作——從《楊門女將》採藥老人說起

國光演出時遇見以前教過的老學生,真是老學生,從清華中文系畢業30多年了,而她竟記得當年我曾帶她們到台北的劇場看京劇! 這是作為老師最欣慰的一刻! 我應該是第一個在大學開「當代戲曲」課程的老師。提起戲曲,一般就只是關漢卿、湯顯祖、洪昇、孔尚任,沒人意識到還有「活著的人」在編戲曲。大學有「現代文學」課,包括小說、散文、詩,也有現代戲劇,但從沒有現當代戲曲。我開這門課,當然不能只讀文本,每次上課都抱著10幾捲錄影帶當教材。其實它們是同一部戲,但因我並非全播,而是精挑片段,技術上就要先拷貝10來份,各自找出不同的起始點,上課時依序按編號播放講解,所以這些戲我反覆看過近百遍,爛熟爛熟,但「現場」仍是無可取代。1993年中國京劇院首次來台,名角大師雲集,怎能不帶學生親臨現場?那是沒有高鐵的時代,從新竹到台北是一段「旅程」,記得我好像還幫學生辦了保險,戲碼呢,當然精挑細選。 挑戲必須穩準狠,這是學生第一次進劇場,萬一不喜歡就沒第二次了。忍痛放棄《龍鳳呈祥》、《群借華》、《鳳還巢》、《霸王別姬》、《失空斬》,認準故事新鮮動人、表演可觀的《春草闖堂》與《楊門女將》,事後證明我沒選錯,學生喜歡得不得了。 看完戲,我們持續討論,學生都很興奮,而我的情緒較複雜,我比年輕人多一層蒼涼感慨。 《楊門女將》拍攝時演員都才20出頭,看了近百遍的我,印在腦海中的是他們的青春容顏,而在台北劇場親眼見到的穆桂英和佘老太君,都已超過60歲,看戲時情緒激盪,這40年辰光是誰偷走的?值得慶幸的是居然仍是原班人馬,我一一在腦海中把他們的前後段人生相互比對,只是演到最後,採藥老人出場,一看字幕,怎麼不是畢英琦?錄影帶裡的畢英琦呢?我焦急慌亂了多日,打聽到結果,原來他30多歲就已病逝。得知的當下,我止不住爆哭,對方問:「妳認識他?」我怎會認識他?但他的採藥老人陪伴我半生。 這層感慨,我沒對年輕的學生說,而我沒說的還有另一層,這麼好看的戲竟都是在極端不自由、思想受箝制的時代編出來的。 我們都說政治不該干預創作,創作應享有全然的自由,我們說這是天理,但有天理嗎?因此我特別尊敬在被監控的狀態下端出好戲的創作者。本篇先從《楊門女將》說起。 《楊門女將》原本是揚州戲,范鈞宏改編為京劇,楊家為遠

-

國際 香港

國際 香港藝術發展局資助公布 有保留有刪減讓藝團面臨挑戰

香港藝術發展局(藝發局)在2025年初公布修訂資助政策,為了加強藝術團隊的流動性與讓更多藝術家受惠,除了取消年度的3年資助,只設2年和1年資助外,本來只有獲資助藝團能申請的額外資助計畫也取消,所有藝團都需在計畫資助的「大海」內碰運氣。 每年藝發局的年度資助期由7月1日開展,以往為了讓獲資助藝團有比較充裕的時間去開展工作計畫,一般來說會在3週或4週前通知結果,今年不知是否受修訂資助政策和藝發局行政總裁更替的影響,藝團遲遲未獲任何有關資助結果的消息,加上政府銀根緊張,以及很多外圍因素的衝擊(如世界性的經濟下行和國際政治局勢不定),早前由政府直接資助的「九大」旗艦藝團已被削減資助,讓中小型資助藝團的不安全感更是強烈。 最後藝團在6月30日分別收到通知,本年度有不少藝團受到不同程度的影響,包括「影畫戲」和「同流」兩個戲劇團體不獲資助,另外有兩個劇團則由獲3年資助變為只獲1年資助,其他如「前進進戲劇工作坊」、「劇場空間」等都保留在2年資助的名單內,資助額都沒有太大改變。另外「光影作坊」和「藝術到家」兩個視覺藝術團體都不獲資助,另有藝團的資助額則大幅削減。 此外,國際演藝評論家協會(香港分會)、社區文化發展中心兩個屬跨媒體資助的組織,亦只獲1年資助,資助額亦被削減10%;舞蹈方面則有3個藝團只獲1年資助;連八和粵劇學院亦難逃落入1年資助的境地。藝發局在15年前因應藝團長遠發展和減省行政程序,推出3年資助多年後作出如此修訂,在加強藝團的流動性的同時,亦相對更容易從資助增減上管理藝團出入這個機制的可能性。政府目前大力以KPI衡量部門成績,受資助藝團目前也似乎更得在量化(如觀眾數量)的成績上做出增長,才合乎當下「發展」。這樣的寒冬不見得是短期現象,而整體看來文化資助在各地城市亦不見增長,可以預期的是,藝術家們將面對疫情後的大挑戰。

-

專欄 宇航的戲曲手記

專欄 宇航的戲曲手記流派應該是一渠活水

後人癡迷流派,時常固執地活在「如果梅蘭芳還活著就好了」的非現實臆想中;後學崇拜創派大家,容易墮入簡單概括、淺顯模擬的泥沼。未曾經歷藝術麵糰被揉搓、被發酵、被蒸騰的完整經歷,一味只想直接吃蒸熟的藝術饅頭,「拿來主義」給自己戴上緊箍咒,束縛了藝術馳騁的臂膀。我覺得在傳承的根基上,自體自量、自思自表的創意歷程才是最美麗的藝術旅程。

-

生活 藝@書

生活 藝@書我的越南母親、哥哥與他人

蔡定邦用攝影縫補的家庭肖像2024年12月,台越新二代的蔡定邦以攝影書《本是同根生》獲得「巴黎攝影節光圈攝影書獎」(Paris Photo-Aperture Foundation Photobook Awards)當中的「第一本攝影書獎」(First PhotoBook Award),這是台灣創作者第一次獲得這個獎項(註1)。今年7月,哈蘇基金會(Hasselblad Foundation)宣布2025年國際攝影書出版贊助金名單(註2),蔡定邦再以《水噹噹的金雲阿姨》和波蘭攝影師Paweł Starzec《Makeshift》分別獲得10萬瑞典克朗獎金(新台幣約30萬)。短短半年,這位年僅26、國小學歷,影像靠自學的年輕攝影師,因接連獲得國際獎項受到矚目。 獲獎之於蔡定邦,不只是得到加速攝影書出版的經濟資助,實現「被看見」的想望,透過他的鏡頭,也呈現了越南女性移民及其後代錯綜複雜的生命歷程。

-

演出 戲曲

夏日裡談情講鬼 《牡丹燈籠》密縫台日傳統打造新美學

近年老戲新編與翻玩經典雙頭並進的布袋戲團「不貳偶劇」,即將於農曆7月前夕,於臺中國家歌劇院搬演台、日志怪偶戲《牡丹燈籠》。團長郭建甫從燈籠與鬼魂雙生雙映意象出發,提取布袋戲形式,放大於操偶師與真人演員身上,並細緻拼貼南管梨園戲、布袋戲、能樂等多樣傳統表演元素,編織出當代鬼怪故事的嶄新滋味。在炎日夏日裡,即將為觀眾帶來無比清涼、且感官豐沛的鬼故事新體驗。