《京戲啓示錄》:屛風與過去的自我對話

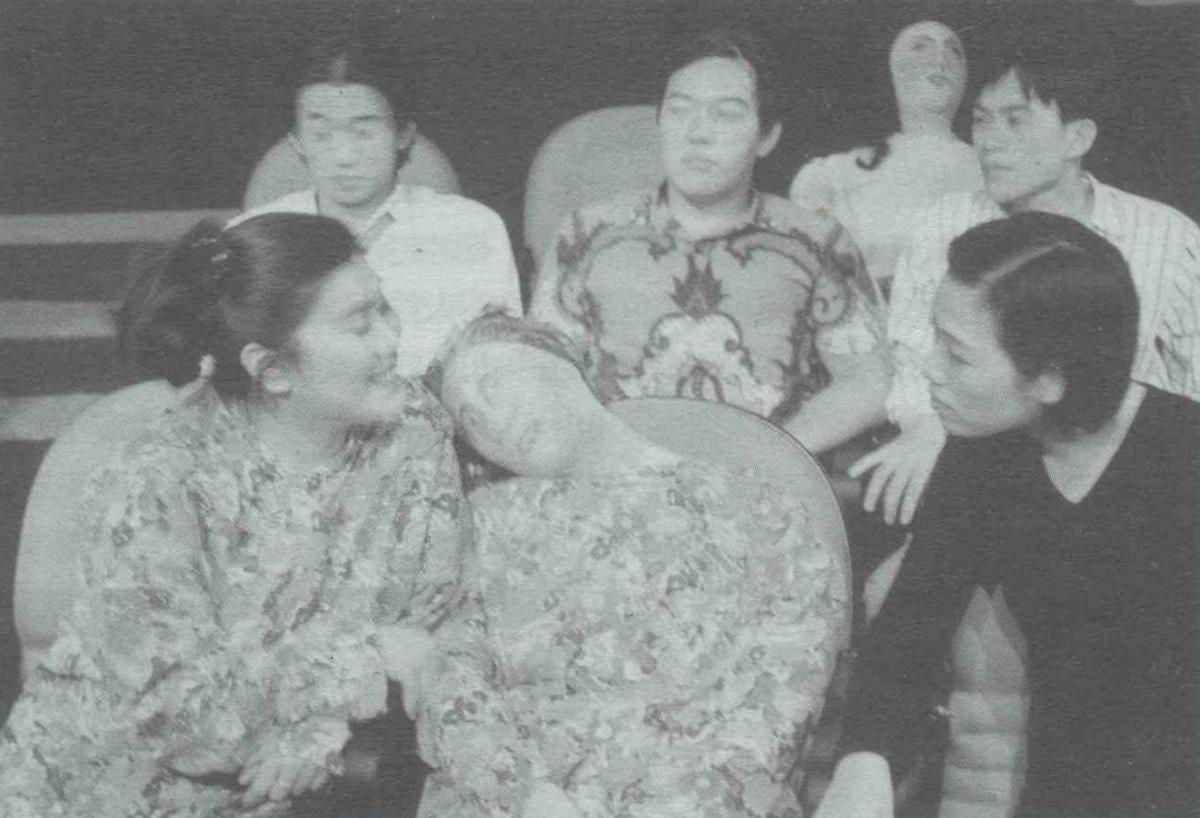

屛風表演班十週年大戲《京戲啓示錄》,以戲中戲的形式將劇團經營的點滴、中國近(當)代史、京戲的沒落波折呈現出來。《京》劇形式與內容的交錯,恰好呈現出屛風過去與現在的對話。

屛風表演班十週年大戲《京戲啓示錄》,以戲中戲的形式將劇團經營的點滴、中國近(當)代史、京戲的沒落波折呈現出來。《京》劇形式與內容的交錯,恰好呈現出屛風過去與現在的對話。

明華園要能夠荷擔更大的藝術期許,就必須將社會性、功能性、野台形式的演出,與藝術性、現代劇場形式的演出作一更明顯的「經營型」區隔,用更開闊的態度結合諸方力量來做藝術性的演出。

舞台上有衆星與明月,觀衆席有大衆歡暢的爆笑與專業人士難掩的侷促不安,三方相映,依舊是那麼尶尬。

殷承宗成長的最重要階段,是在苦難中還要設法求生存的時代,他的演奏、詮釋的思考,只能朝著沒有個人風格的民族大風格與炫耀外表技巧邁進。這對他藝術成長的傷害極大。今後他若要繼續往鋼琴演奏發展,必須在樂曲的細部多下功夫,仔細推敲音樂內部線條、層次,甚至內在的涵養修爲,以及愼選合適曲目,奠定聲望,再擴充曲目。

去年,在台灣掀起一陣跨界音樂旋風的康澤爾今年再度來台演出,透過他的演出,讓我們看到演出「跨界音樂」的音樂家並非像一般愛樂者或持有偏見的學院派樂界人士所想像的,只要站上台去,和一下聲音,談笑用兵,就可應付過關。事實上要作一場成功的、能深深感動聆者心靈的「跨界音樂」演出,所有參與工作的人員都必須兢兢業業地準備與演練,而聆者所欣賞到的只是全體人員通力合作所呈現的最後成果。

綠光劇團《領帶與高跟鞋》受邀至北京,參加「'96劇團交流曁學術硏討會」的滙演。這齣小型的現代歌舞劇,在形式與內容兩方面,都獲得了大陸觀衆相當正面的回響。

頂著普立茲戲劇獎及東尼戲劇獎的光環,而在百老匯大放異彩的《美國天使》Angels in America,卻於九六年八月的台北天空以《新世紀,天使隱藏人間》的面貌出現時,在場面調度、議題討論上,出現了好幾項値得國內劇場界深思的問題。

十歲的屛風選擇用「第一次演劇祭」的舉辦,來慶祝十年有成的喜悅。嘗試多元化的演出方式,並進一步與觀衆交流和溝通,應該是屛風舉辦第一次演劇祭的最大意義之所在。

包括李靜君的《女男.男女》、卓庭竹的《偶缺》、布拉瑞揚的《肉身彌撒》、大陸編舞家沈偉的《床》、香港編舞家余仁華的《線索》,每一位編舞家都還不到三十歲;除了排灣族出身的布拉瑞揚以原住民題材發揮之外,他們的舞蹈中沒有太多「中國」的身影、民族的身段,談的是這個世界村裡無分地域性的話題。

時間決定了戲的成熟度,在許多演出經驗中,總覺得時間太短,許多發現必須在演出中才能出現,但《原野》的經驗是將這些發現提前在排練中產生。

果陀劇場《天龍八部之喬峰》,嘗試將金庸的武俠經典搬上舞台。小說中,喬峰歷經諸多人性與現實上的磨難,最後終於有了大徹大悟。但果陀版的《喬峰》「導演如『八爪章魚』般的全場緊密運作,使得《喬峰》出招沒有新意,沒有面對『魚與熊掌不能得兼』的勇氣。」

本齣新戲裡很明顯地以唱腔貫穿全劇,成爲重要部分,而非陪襯地位。明華園多年來最受爭議的問題,終於有了相當程度的調整。

由旅德舞蹈家余能盛與畫家林勤霖合作的現代芭蕾舞劇《忘歸魚的死與生》,似乎爲賀伯颱風肆虐後的台灣,帶來一些屬於性靈及宇宙的啓示。舞劇分爲三幕,描寫忘歸魚生命的起始與輪迴。可惜原本豐富的哲思,在敍事完整性的考量下被犧牲了。如此一來,從第一幕開始苦心經營的循環史觀,也淪爲機械式的重複,而失去了歷史的縱深。

劇中「陰陽怪氣」的老厝,潛伏著人性的弱點和秘密,開始時的各類水聲,祇是個預警,家裡的每個成員都像一座孤島,無法溝通,心事祇能向天和海訴說,於是一步一步邁向沈淪。

「台灣藝人館」選擇《背叛》做爲創團劇目,在語調和氛圍的掌握上都頗見功力。但是套句英國人慣用的壓抑語,「仍有許多値得改進之處」。

高雄在地的WINDOW劇團,將去年在《台灣新聞報》西子灣副刊刊出的短篇小說作品《荒土舞踏》,改編成劇場形式演出。算是一次「文學劇場」的嚐試。

觀賞永子與高麗的演出最感動我的仍是那種慢工出細活的質感,尤其那全裸時的肌理變化,活生生的,簡單、淸晰與純淨,它表現了人世間最美的人體素像。

「身到、意到、心到、靈到。只要身體在,它將載著心靈遨遊大千,坐看水雲。」這是陶馥蘭此時此刻的舞蹈觀。這種玄妙且虛空的理想,在《心齋》的血肉之軀詮釋下,變成了一座脚踏實地的心靈殿堂。

貝律甌的編舞,將奧費斯(Orpheus)與攸柔蒂斯(Eurydice)這一則淒美的愛情故事,表現得流暢動人,古典芭蕾技法與民俗舞蹈靈巧地融合,佈景、服裝也與舞蹈情節合作無間。整體來說,該舞團最大的特點就在它如行雲流水的敍事風格,簡潔明快的手法。

經過五季的歷練,「首督」的舞者與編舞者已逐漸發揮出個人的特色與潛力,然而他們的編舞手法都有一個共同的特徵,就是格律中摻雜著混亂,這是他們的缺點也是優點,顯示他們尙未臣服於學院派的遊戲規則。

「媚皮易憤」、「間舞揷劇」相當完整地呈現了彭錦耀做爲一位編舞家所具有的獨特藝術內涵及創作手法,「1996怪譚」可說是彭錦耀將這些編舞手法運用到極致的模型。

法國馬賽盲點劇團導演培松地,率領了六位法籍演員來台灣,與國內六位演員合作演出《1949 If 6 was 9》。本劇明年還將至歐陸巡演。也許《1949 If 6 was 9》與歐美前衛劇場風格相列,並不顯得獨特亮眼,它所實驗的、毋寧是台灣觀衆的視聽能耐與接受底線的閱讀技巧。

《紅旗.白旗.阿罩霧》顯然在歷史上的眞實上,遠比詩的眞實著力更深。

劇本扎實是《紅旗.白旗.阿罩霧》演出成效的一大功臣。劇中,中土與島嶼文化衝突的母題貫串全劇,處處呼應強勢與弱勢族群的對立,主題意念充分舒展,相當値得稱許。

俄羅斯管弦樂團在當晚的節目中排出了半數以上的印象派作品,是否因爲他們是蘇聯解體後,新成立而不受政府干預可以獨立自主的樂團,或是指揮有意打破傳統的束縛,開拓更廣的空間?由他們的演奏中可以找到答案。

本網站使用 cookies

為提供您更多優質的內容,本網站使用 cookies 分析技術。 若繼續閱覽本網站內容,即表示您同意我們使用 cookies,關於更多 cookies 以及相關政策更新資訊,請閱讀我們的隱私權政策與使用條款。