永遠不斷地發生 從「甜蜜蜜」到「台北破爛生活節」

今年九月,於永福橋旁的河堤地,一個名爲「台北破爛生活節」在此舉行四夜的聯演活動,計有戲劇、地下樂團、錄影帶等節目,堪稱是台北有史以來規模最大的「地下藝術節」!

今年九月,於永福橋旁的河堤地,一個名爲「台北破爛生活節」在此舉行四夜的聯演活動,計有戲劇、地下樂團、錄影帶等節目,堪稱是台北有史以來規模最大的「地下藝術節」!

該團扎實的特大型編制,把舞台用得寸步難行,樂團從開場的蕭士塔高維契《慶典序曲》就顯示雷霆萬鈞之勢,從弦樂、木管到打擊樂與銅管,都是悍將級的樂手。總奏音量之大,捲天震地而來,令人如臨當年德軍包圍的列寧格勒戰地現場。指揮塔米卡諾夫處理樂曲是理性、條理井然的,再長大的樂曲在他的「剖析」之下,完全不覺冗長。

同樣來自義大利,同樣標榜是韋瓦第A. Vivaldi《四季》的代言人,I Musici樂團在音樂的演奏風格上,屬於較精緻典雅型,樂曲的詮釋中肯規矩,整體素質偏向嚴謹。而義大利獨奏家室內樂團的演奏風格,在纖細的詮釋下更多了一份活力。

縱觀《失樂園》的四段演出,有台灣失樂園中的虛、實、眞、幻,有極力跨步越界的熱情渴望,更有天堂樂園的夢想和隱約可見的一小點光亮,好以自伊甸初始的輕觸後,輾轉返回失而復得的樂園。

在「越界」的演出中,不同聲音的運用突破了四位舞者的傳統訓練,特殊的舞台設計使編舞者考慮到如何在高斜坡與樓梯上舞蹈,更刺激的是觀衆欣賞舞作時,不要讓標題或舞名來限制你的思緒與感受。

越界舞團的《失樂園》表達了前中年浪漫期對現世的不安與反省,也呈現了這個成員背景以中產階級知識份子爲主的團體,對末世的浪漫想像。

原住民舞蹈的精神,來自自然,來自大地及生命的呼喚。劉鳳學將這群受現代舞蹈洗禮的舞者,回歸原始的本質,自然地舞出原始的舞蹈。

台灣五十年來,以原住民傳統歌舞素材抽離轉化成現代舞的創新鉅作《沉默的杵音》是唯一僅見,也唯有深具人文豐厚情懷的劉鳳學,才得以交出如此震懾人心、如此不沉默而無聲怒吼的杵音。

野台聲音與語言暴露了──渥克雖企圖精練江湖賣藝、歌舞秀場等常民文化,骨子裡卻完全是知識分子的思考邏輯。所謂常民文化只是其取材的對象,而感官的情色娛樂則是引起話題的外衣。

獨角社藉由一個因左脚生病尋求治癒的旅程,提出亙古之問:人的方向在哪兒?生命何來何往?找什麼東西?一個指標、根源、或終點?

〈失落的影像〉是個大氣魄、企圖心強的作品。創作者在色彩、舞蹈語彙、音樂,和燈光的運用上都別具用心。然而局限於實驗劇場內表演使得作品效果不彰,格局隘小。

大量的生活化動作如果只依原貌放在舞台上,並不能眞正被觀衆「看見」。在放棄技巧性動作的追求之後,應該更精確地探討動作的本質應該如何展現。

就整晚的表現而言,梅哲一直在塑造音樂的「美」,無論是熱情的作品、或是戲劇性作品,如果說聲樂上有美聲唱法,梅哲給我們的感受,就是「美聲」的奏法。

阿里薩在音樂的處理及對吉他的認知,及其一絲不苟的音樂詮釋,在當今年輕的演奏家身上並不多見,若以現代演奏家誇張技巧來聽阿氏音樂,那就無法體會老一輩演奏家吉他音樂的動人之音。

這支由亞洲各國年輕好手所組樂團,在柯密西歐納領帶下,展現其成軍五年來的成果,弦樂部表現尤其突出。西班牙鋼琴家拉羅佳以其扎實沈著的演奏風範與樂團搭配的十分融洽,亦給了亞靑技巧磨練的絕佳機會。

校園的表演社團是擴大表演藝術活動參與層面,增加欣賞人口之最重要資源。如何促進校園社團的蓬勃發展,切實做好藝術扎根工作,便有賴政府及民間機構的大力參與。

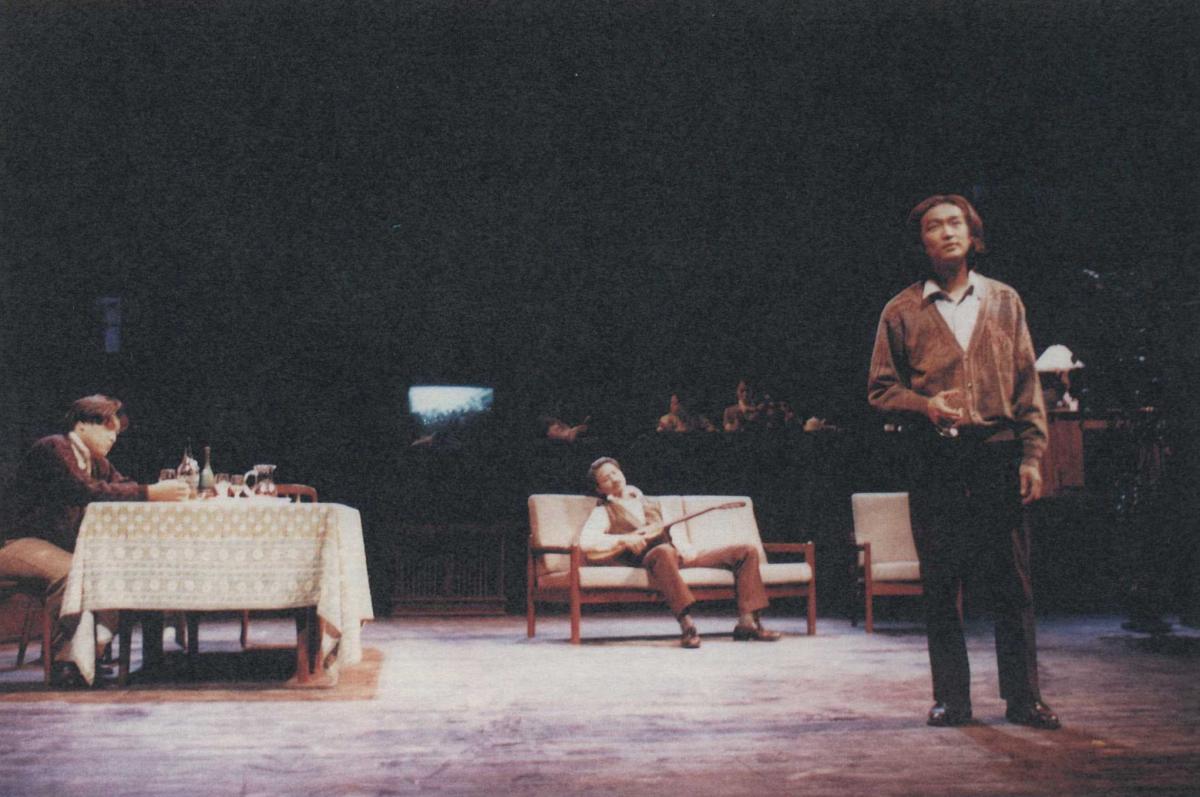

《復活(凡尼亞舅舅)》在藝術學院演出後,我在民生報的一篇短評引起我的朋友何一梵在九月號《表演藝術》寫了一篇〈讓劇場中的理想復活〉,提出對於劇評寫作方式的異議。文中涉及一些長久存在表演界的迷思,讓我覺得尙有必要再度切入此一話題。

挑戰與回應是創造文明的重要因素,亞洲作曲家如何因應西方強勢文化之入侵,並發展自身文化,關係著二十一世紀亞洲音樂的未來。

黎海寧以絕不隨波逐流,力求自成一家的手法,創作出與詩歌《九歌》意象相通,卻更生活、更自然、更能引起觀衆共鳴的舞蹈。

「過渡舞團」此次的作品突顯水平方向的空間運用,由於主題與舞蹈內容不盡契合,「抽象」與疏離之感油然而生,不過舞作的進行仍富邏輯性而順暢。

藝術是屬於大家的。藝術能與人分享,讓人引起共鳴,才是演出者得到最大的回饋。愛索做到了這點。

台灣近年來的舞台劇太多太多以逗笑爲目的,甚至許多兒童劇劇場的戲也以此爲法足,頗令人憂心。這次《復》劇的選擇沉悶,應是對觀衆的敎育。可惜導演的這個意義深遠的努力未見實現。

我好奇的是,這種大抒對作品好惡的論述,是我們面對劇場演出唯一能做的事嗎?指出缺點固然明智且必要,但還有什麼是我們這群在不同的崗位上正在爲台灣劇壇、文化貢獻心力的朋友更値得關心卻疏忽的呢?

二十歲的齊平關迷迷糊糊來到台灣,當時的他只知道自己是陸軍第三十二軍二五二師七五六團第二營營部連第一排排長,只會踢正步,連方向都要請營長來下個命令,經過四十五年,從前的一切都回不去了。

紐約愛樂一向被視爲「問題兒童」,但一旦有了共識後所產生的凝集力,及巨大能量,使人宛如看美式足球或棒球那麼暢快。

本網站使用 cookies

為提供您更多優質的內容,本網站使用 cookies 分析技術。 若繼續閱覽本網站內容,即表示您同意我們使用 cookies,關於更多 cookies 以及相關政策更新資訊,請閱讀我們的隱私權政策與使用條款。