戲劇與社會關注帶動形式 香港首辦紀錄劇場節

香港劇團「一條褲製作」今年自五月起舉辦「紀錄劇場節」,透過連串活動,從不同面向探討紀錄劇場的定義、形式與各地實踐。其中紀錄劇場研討會於七月底舉行,多位藝術家與戲劇學者也到港分享,另有選讀英美兩地的紀錄劇場作品,不少是首次在港亮相。

香港劇團「一條褲製作」今年自五月起舉辦「紀錄劇場節」,透過連串活動,從不同面向探討紀錄劇場的定義、形式與各地實踐。其中紀錄劇場研討會於七月底舉行,多位藝術家與戲劇學者也到港分享,另有選讀英美兩地的紀錄劇場作品,不少是首次在港亮相。

由香港城市當代舞蹈團所主辦的「城市當代舞蹈節」,將從十一月廿一日起至廿六日起於香港舉行,演出部分以「東亞」為主題,邀請中國、日本、韓國知名的現代舞團帶來精采舞作,另更同時舉辦「DanceX 國際舞蹈交織會」讓各地策展人、演出機構負責人、舞評人、編舞家進行交流,還有經過四年醞釀及籌備的「HOTPOT 東亞舞蹈平台」,甄選中國、香港、澳門、台灣、日本、韓國的新創作品在舞蹈節中呈現。

從六月廿三日起至七月一日舉辦的威尼斯雙年展當代舞蹈節,由加拿大編舞家瑪麗.書娜指導策展,主題訂為「第一章」,這個主題彰顯了當代編舞家不斷求新求變的態度。九天的節目中,每天都有將近五場節目,演出了總共廿六個作品,除了備受矚目的義大利編舞家史楚羅尼,還有曾造訪台灣的安.范登.布魯克、薩維耶.勒華等人的演出。

成立於二○一○年、以台灣為基地的「Vocal Asian人聲樂集」堪稱為目前全世界僅見的阿卡貝拉純人聲音樂跨國性平台,其舉辦的Vocal Asia Festival是「唯一旅行的國際人聲藝術節」,造訪過許多亞洲城市。今年活動於八月下旬在香港舉行,活動包含了「亞洲盃阿卡貝拉大賽」、世界級人聲爵士大師「紐約之聲」坐鎮的大師班與各種特色課程,還有每晚精采的音樂會,更安排了白天的「阿卡日」,讓近廿幾個不同國家的團隊在青年廣場展覽平台、港鐵、渡輪、商場,以最靠近民眾距離的方式演唱,帶給民眾意想不到的驚喜與歡樂。

這三個月來陸續發布的三項人事消息,引發了紐約表藝圈的地震。三位重量級的策展人布魯克林音樂學院製作人梅立陸、林肯中心藝術節總監雷登和喬伊斯舞蹈劇場節目總監魏契斯勒紛提離職,他們在上述單位都有超過廿年甚至卅年以上資歷,幾乎其大名就等於該機構,此番變動,自然引發震撼。而誰能接棒?後繼者又將面臨那些內外挑戰?

今年的柏林「舞在八月」舞蹈節很政治,藝術總監蘇提南表示她的策展方向關注舞蹈與當今世界如何對話,刻意邀觀眾一起在現代舞蹈裡辯證政治。開幕大作是布吉納法索編舞家瑟爾吉.艾梅.庫里巴里的《卡拉庫塔共和國》,取材奈及利亞音樂傳奇費拉.庫蒂,充滿政治訊息,編舞家以舞蹈對自己的母國呼喊革命,以舞蹈抵抗強權、恐怖主義。

之前環球劇場宣布現任總監艾瑪.萊斯因創作理念與環球劇場的「傳統價值」不合,將於明年春天去職,而新任總監則於近日出爐,知名莎劇演員米雪兒.泰芮將接下重任。同時,萊斯又出現新一波爭議,由於其所創立的「Wise Children劇團」獲得英國藝術委員會四年兩百萬英鎊補助,她遭質疑有利用關係和資源獲取補助之嫌。

大家都去放暑假的巴黎,還可以在布洛涅森林公園看到「加特隆草地IN戲劇節」的精采節目,演出在「莎士比亞綠蔭庭園劇場」搬演,戶外森林劇場難免有小動物出場「客串」,讓觀賞別具野趣。這次的戲劇節中除了有劇情本就非常適合森林氛圍的《仲夏夜之夢》,還有改編自契訶夫《凡尼亞舅舅》的《契訶夫式婚禮!》、馬里沃的《考驗》等,多為活潑生動的輕喜劇,讓觀眾在夏日薰風中品味愛情的輕快氣息。

就在廿九位法國國家戲劇中心總監在《世界報》上投書呼籲總統馬克宏重視劇場藝術後,在一場於亞維儂舉辦的例行會議中,文化部藝術創作司與國家戲劇中心總監針對總統文化政見跳票等議題又起衝突,於是藝術家們又聯名發表了公開信,希望總統能與他們制定協約:不讓營利性私人企業介入公共事務,重整政治界、藝術圈與地方政府網絡,開創以青年為主、具前瞻性的文化政策。

天津大劇院「曹禺國際戲劇節暨林兆華戲劇邀請展」在六月下旬與七月中分別演出的《酗酒者莫非》與《2666》,雖然長度分別為五小時與九小時,但在導演精采的調度下,讓觀眾可說是大開劇場眼界,使得從北京到天津看戲這種常態上升到了參與文化事件的高度。

上海崑劇團於八月初演出新編劇《紅樓別夢》,首度在音樂廳演出崑劇,由甫獲梅花獎的旦角沈昳麗主演,跳開寶黛之戀,以現代女性觀點,續寫紅樓薛寶釵,以薛嫁入賈府為開端,如何看待自我被安排的命運、如何接納棄別出離紅塵的夫婿

阿爾比是美國廿世紀後半最知名的劇作家,《誰怕吳爾芙?》是他最著名的作品,被搬上舞台無數次,近期發生了波特蘭的一個小劇院想製作此劇卻被阿爾比遺產執行人拒絕,因為該製作想用黑人演員詮釋劇中「尼克」一角,但與原劇設定相違。而去年才辭世的阿爾比也在遺囑中要求銷毀其所有未定稿,到底劇作家的遺願是否絕對不可違?眼下還真是個棘手難題

在柏林的「沉浸」藝術節中,里米尼紀錄劇團推出了互動展覽作品《遺書:無人作品》,導演找來了八位種族、年紀、階級、地域、經歷不同的真實人物,說出自己的生死遺言,但他們全部都不在場,而是透過錄像、聲音、訪談,與觀眾互動。設計多米尼克.胡柏打造了八個房間,觀眾輪流進入聆聽人物的故事與遺言,八個故事不僅訴說死亡,還觸及非洲、納粹、種族等議題,層次非常豐富。

近期英國藝術委員會發布了二○一八至二○二二年的決策計畫,內容包含旗下的國家代表團隊名單與補助額度。這次將倫敦以外地區的藝文團隊補助金額比例提高至4.6%,同時也下砍了數個著名團體的例行補助,並且提高「關注弱勢或相關議題之團體」的接受度,在社會尊重與開放多元的價值層面上做出努力。

廿九位「國家戲劇中心」總監與藝術家選在法國國慶大典前夕,聯名投書《世界報》發表劇場宣言,闡述新時代的公立劇院角色。由於今年適逢法國劇院的「去中心化」政策實施七十周年,投書中讚揚當年「去地方化」政策的前瞻與創新,重申文化活動之可貴,強調劇場的社會責任。參與投書的總監多是年輕一代劇場導演,也使得這份投書更顯分量。

暑假期間,上海表演舞台的熱門話題,出現了「國師」張藝謀的大名!曾打造多齣「印象系列」景觀劇與奧運、G20峰會演出,張藝謀最新出手的是概念劇《對話.寓言2047》,圍繞「人與科技的關係將何去何從」這一核心命題,從玩轉中國元素、跨界極限、虛擬實境幾處植入自己的觀點,並邀請中國非物質文化遺產的傳承者參與表演,如陝西的碗碗腔、泉州的木偶劇、複州的鼓樂班等。

應西九文化區與香港歌德學院之邀,兩位今年度「柏林戲劇盛會」的遴選評審艾娃.比亨特與緹爾.布列格利訪港與本地戲劇界人事交流,分享德國劇場現況。香港參與者先透過網上錄像觀賞入選今年柏林戲劇盛會的作品,再聽兩位評審分享德語劇場現況與美學,大開眼界也增長見識。

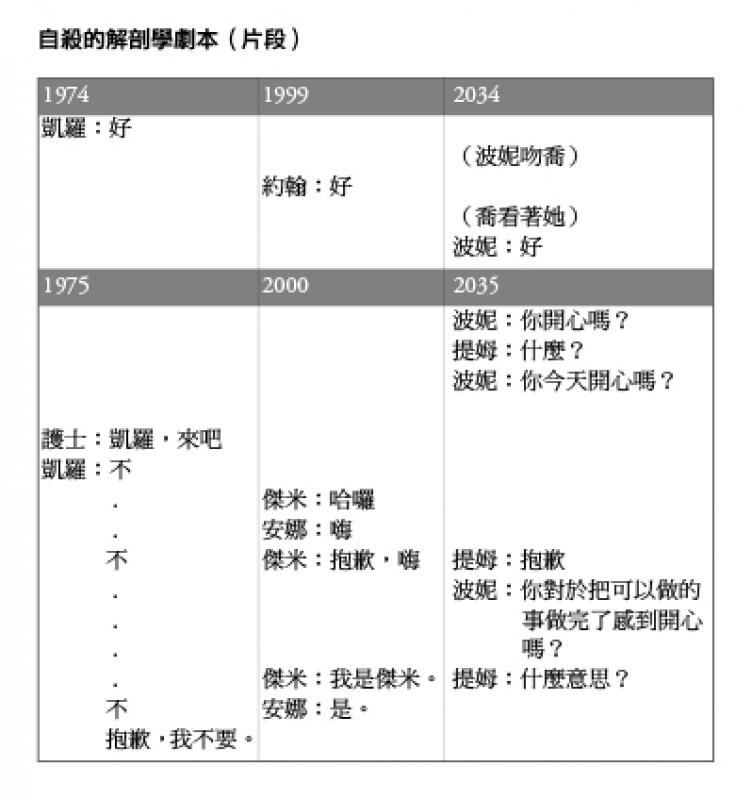

六月初在英國皇家宮廷劇院推出的《自殺的解剖學》,是新生代劇作家愛麗絲.柏琪的作品,由名導凱蒂.米契爾執導。《自殺的解剖學》透過祖母、母親及孫女三代,分析生命的循環、糾結與自殺的結局,劇情讓三個世代並置重疊,在三道門前說話,看到的不只是空間的形狀,還有時間裡的女性變化。凱蒂.米契爾則透過導演手法,讓片段生命有了某種連續與連接。

由紐約公共劇院製作的莎劇《凱撒大帝》,主角凱撒扮相如川普,演出在參議院門口被眾人刺殺一幕,引爆爭議,川普支持者不滿、川普大兒子發推特抗議,更引發主要贊助商達美航空和美國銀行退出贊助,引來維護藝術自由的抗議。川普與藝術界的敵對,自他勝選後就有呼之欲出的態勢,此一事件很可能成為引爆點。

羅馬尼亞的戲劇盛會「錫比烏國際戲劇節」於六月九日至十八日於古城錫比烏舉行,邀請了來自七十二個國家的藝術家前來參與,台灣則有嘉義阮劇團帶來與日本導演流山兒祥合作的《馬克白》,於盛會中演出。《馬克白》全劇以台語搬演,活力十足的歌舞,展現不同於歐陸的莎劇美學,雖然演出場地離市區有距離,但還是吸引了許多觀眾前來欣賞。

倫敦在三個月內接連遭逢了三次恐怖攻擊,公共場合的安全維護成為各單位最重視的項目。倫敦戲劇協會也派出多名人員駐守於各大表演場地,除了負責檢查觀眾的隨身物品外,也定時與中央警局演練災難應對方式。五月底在老維克劇院還發生疑似爆裂物的通報,劇院立即暫停演出並疏散演職員與觀眾,所幸只是虛驚一場。

巴黎維列特劇院在五月上旬推出一檔很特殊的作品《伊里亞德》,改編自同名荷馬史詩,特殊之處在於,這是由六名受刑人、八名專業演員與一名伊朗籍女歌手演出的製作,幾乎所有參與演出的受刑人都從沒進過劇場看戲,但他們充滿能量的演出卻不比專業演員遜色。導演賈克莫尼表示,該劇演出體現「尊重、榮譽、自豪」的精神,這對受刑人而言是珍貴的價值,不回頭去看每個人的過去,而重新去發現一個人,以及他人性的一面。。

香港城市當代舞蹈團的新作《小王子》,讓黃狄文重拾其戲劇文本分析的看家本領,要讓曾受過專業戲劇、雜耍訓練的廿位兒童舞者一同進入沙漠,進入不同行星,進入成長,進入各種關係交織的奇幻世界。此外,黃狄文更邀來香港沙畫藝術家海潮合作,「海潮的角色就是擔任飛機師,舞台上有一個飛機裝置,這也是海潮發揮力量的地方」,在機中作畫的海潮,作品將以巨型實時投影與舞者們互動。

布魯塞爾國際藝術節是當代藝術創作的重要舞台,它對前衛、實驗藝術的追求,及跨文化、跨國界、跨領域的方向,讓藝術節的作品呈現了一種多元而自由的美。今年五月登場的藝術節,其中展演的製作多以體驗取代觀看,強調觀眾的介入與參與,透過這些作品,讓我們看到當代表演藝術的最新創作趨勢。

在今年的威尼斯雙年展中,德國藝術家安.英霍芙以表演作品《浮士德》奪得本屆的金獅獎,這是一件結合了繪畫、雕塑、裝置與行為等創作元素的總體藝術作品,演員在空間結構一覽無遺、透明玻璃架出的表演區中,從冷漠凝視到搏鬥對抗,構成一幅幅的畫面。德國館策展人蘇珊.菲佛表示,英霍芙用身體的語言直接面對社會、政治、經濟、藥物和科技等領域發生的巨大變革,並向人們展示我們的軀體也是權力結構、資本主義和生命政治的一部分。

本網站使用 cookies

為提供您更多優質的內容,本網站使用 cookies 分析技術。 若繼續閱覽本網站內容,即表示您同意我們使用 cookies,關於更多 cookies 以及相關政策更新資訊,請閱讀我們的隱私權政策與使用條款。