言午

-

藝術裡的空間藝術

音樂裡的空間

由本刊與誠品書店合辦的系列講座:「藝術裡的空間藝術」共有四場,第一場於七月二日在新開幕的誠品天母店中庭花園展開,在羅曼菲與陳樹熙的對話中,搭配CD及錄影帶的視聽效果,再加上夏夜習習的晚風吹拂,使得這場講座在知性之外,渲染著濃濃的浪漫情趣。

-

新秀登場

愛「搔癢」的前衛編導 田啓元

因爲對體制的現實,主流階級虛僞本質的敏感,田啓元時而潑辣掀開體制的底袴,時而不傷大雅地搔搔「經典」、「規則」的癢處;而隨著劇場經驗的累積,近年來田啓元的作品逐漸少掉初生之犢的莽動,而多了一分聰敏與世故。

-

舞蹈

骨迷宮觀後感

雖然在創意和音樂上,我都覺得不足,但骨迷宮的演出的確激發了我們許多的想法。

-

音樂

堅強的卡司.微瑕的組合 評歌劇《卡門》的演出

整體的演出尙稱圓滿,但演員的搭配與組合若能作適當的調整應會有更驚人的成績。

-

音樂

國際水準的台北《卡門》

結合本土樂團及指揮,義大利的新秀導演,俄、美、義、大陸及台灣的優秀演唱家所呈現出來的《卡門》,整體表現令人滿意。

-

舞蹈

打擊樂和舞蹈的完美結合 Synergy with Synergy的演出

一月上旬雪梨舞團和Synergy打擊樂團在劇院聯手獻藝,它們的演出有著強烈的感染力。和其它樂器比起來,打撃樂似乎更容易和舞蹈結合,因爲大幅度的肢體律動本來就是打擊樂的演奏一部份。

-

戲曲

浙崑已歸去,餘音猶繞樑

浙崑六場三十齣折子戲的演出中,有情韻悠長的生旦戲,詼諧逗趣的丑角戲,威武熱鬧的武生戲,滿足了不同情緒的要求,也滿足了各有所好的觀衆。

-

台前幕後

搬弄那方舞台風景

「Sammy!」劇場界的朋友都這樣叫他,以致於幾乎要忘掉他的本名王世信,舞台、燈光設計師,偶爾「出牆」設計舞蹈服裝;除了舞台劇之外,亦跨界爲賴聲川電影《飛俠阿達》設計場景。年少時候,他認眞地以爲舞蹈是他這一輩子追求的理想,現在,他却是台灣劇場界活動力最旺盛的設計師之一。

-

台灣篇

期待理性互動的文化生態 專訪文建會顧問陳其南

行政院文化建設委員會,自民國七十年成立以來,歷經陳奇祿、郭爲藩與現任的申學庸三位主任委員掌舵,對我國文化藝術環境的影響,在在有目共睹。而其對於表演藝術環境影響最深遠者,則是文化補助政策,不但正面刺激演出節目的頻繁,同時亦促成演藝團隊的爭相成立。

-

台灣篇

票友文化建立市場 訪文化工作者林谷芳

文化補助政策,施者與受者各有立場,各自考慮的基點不同,公說公有理,婆說婆有理。官方的承辦人員有責無權,兩兵相接時的苦水自己呑下。而民間團體有藝術家的脾氣,卻沒有商人的耐性。因此第三者的看法,可以增加另一個關照面,補助政策還需何種技術面修訂?滿腔熱血的文化人,是否反躬自省一下自己的社會角色?

-

回想與回響 Echo

女扮「張生」不只悲情!

越劇的演出純由女演員擔綱,劇中呈現出的哀怨淒美,將悲情女性化的偏愛發展到了極致,但有時卻過多地表現了文化中某些負面因素,也造成戲劇發展上面臨的窘境。

-

回想與回響 Echo

小百花.大志向

小百花越劇團之所以堅拒各項外來影視媒體的挖角,全心執著越劇藝術及致力精緻改革,使之能更受廣大群衆喜愛,實在是由於她們懷抱著將越劇藝術推上中國第一劇種的胸懷。

-

特別企畫 Feature

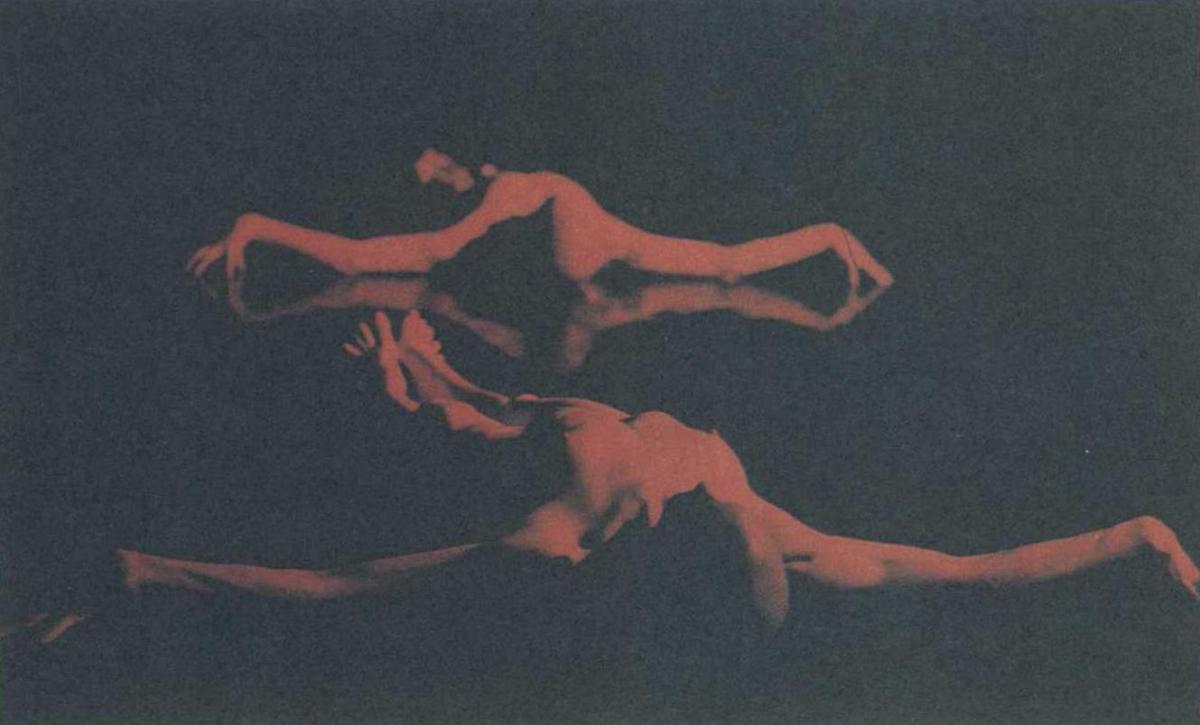

四名長髮女子的剪影 雲門舞集春季公演

「女性」是雲門這一季公演的「第一性」,黎海寧、古名伸、何曉玫和黎國媛皆應邀擔任客席藝術家。「老林」先生雖然也編作了一支有金黃稻穀從天空飄落的小品舞作〈稻香〉,卻只有同台演出的名份細細品味,您將發現女性創作除了細緻、空靈,也有氣勢、密度和深刻。

-

面對大師

閃耀西洋的東方之星 日裔指揮小澤征爾專訪

十一月中旬,日裔指揮小澤征爾率領維也納愛樂管弦樂團來台演出。十一日在來來飯店所舉行的抵華記者會之後,本刊邀請曹永坤先生與這位國際級指揮家做了一次獨家專訪。午後五點三十分,在小澤征爾下榻的房門外,我們在長廊下等候大師的到來;透明的室內電梯從十七樓的記者會場直下五樓,「噹」地一聲,大師出了電梯門,從彼端走來,大老遠就笑臉迎人,平易親切,像溫暖的冬陽。在專訪之後,小澤征爾謝絕其他媒體的採訪,因爲他要利用晚上的時間來讀譜;同時,他也邀請曹永坤先生觀賞翌晨的彩排。現在,就讓我們來親睹小澤征爾的「近距離特寫」──

-

交流道

親近藝術造就國家文化氣質 訪李炎談日本考察之行觀感

甫自日本考察歸來的兩廳院主任李炎,侃侃而談此次日本之行的觀感。他認爲,日本文化之所以興盛,正是靠日本政府與企業的通力合作,造就出今日的繁榮局面。

-

名家訪談

嚴肅又滑稽的巫師 丹尼斯.史朶克莉絲

十月二十六日,趁丹尼斯.史朶克莉絲(Denise Stoklos)四天演出的空隙,本刊邀請到鍾明德敎授與這位「來自巴西的戲劇女皇」做了以下的會晤──

-

名家訪談

音樂是我的生命! 專訪抒情男高音許萊亞(Peter Schreier)

十月二十四日,許萊亞在國家音樂廳演唱《美麗的磨坊少女》,現場沉浸在舒伯特抒情優美的情歌世界裡。本刊邀請聲樂家金慶雲與許萊亞訪談──許:你知道費雪.迪斯考不唱了嗎?金:我聽說了,眞是可惜。許:那我還有幾年?

-

戲劇

從《冉冉紅塵》看電視歌仔戲重返舞台

歌仔戲進入電視媒體之後,從原來的舞台化身段轉爲面對三機的演出形式,因而歌仔戲藝術也產生相當大的改變。這次於國家劇院演出的葉靑歌仔戲《冉冉紅塵》,電視裏的演員再一次站上戲台,正好以他們自身印證媒體對傳統戲劇加諸的種種影響。

-

舞蹈

典雅甜美,稍嫌輕浮 評澳洲芭蕾《睡美人》

舞團的演出使對古典芭蕾失去信心的觀衆,想再一次回到古典的劇場,再一次證明了古典藝術的吸引人和存在價値。

-

台前幕後

鋼琴的親密愛人 音樂廳調音師劉嘉哲

掌聲,永遠不屬於他;出場,也永遠只在「中場休息」時。調音師──一份寂寞卻富有的工作,劉嘉哲「坐擁」兩廳院二十四部名牌鋼琴,令人羡慕卻也有其辛苦的一面。