話題追蹤 Follow-ups

與時間賽跑!! 衛武營啟動「臺灣舞蹈記憶地圖」4年測繪計畫(上)

側記2025計畫啟動座談會之「臺灣舞蹈史研究的源流與方法論」

「2008年雲門大火後的一個月後,我的鼻子都還聞得到燒焦的煤炭味。」

舞評人陳品秀在「臺灣舞蹈記憶地圖」座談會上回憶起那場燒去許多珍貴文物的大火,談當年如何與雲門夥伴分秒必爭地從火場中搶救一張張因熱火黏糊在一起的老照片等各種文物,將眾人拉進了驚心動魄的歷史現場,也直接陳述了要保存稍縱即逝的舞蹈,是一項極度物理性、技術性,甚至是與時間賽跑、帶有災難搶救性質的文化工程,經不起任何意外與延宕。

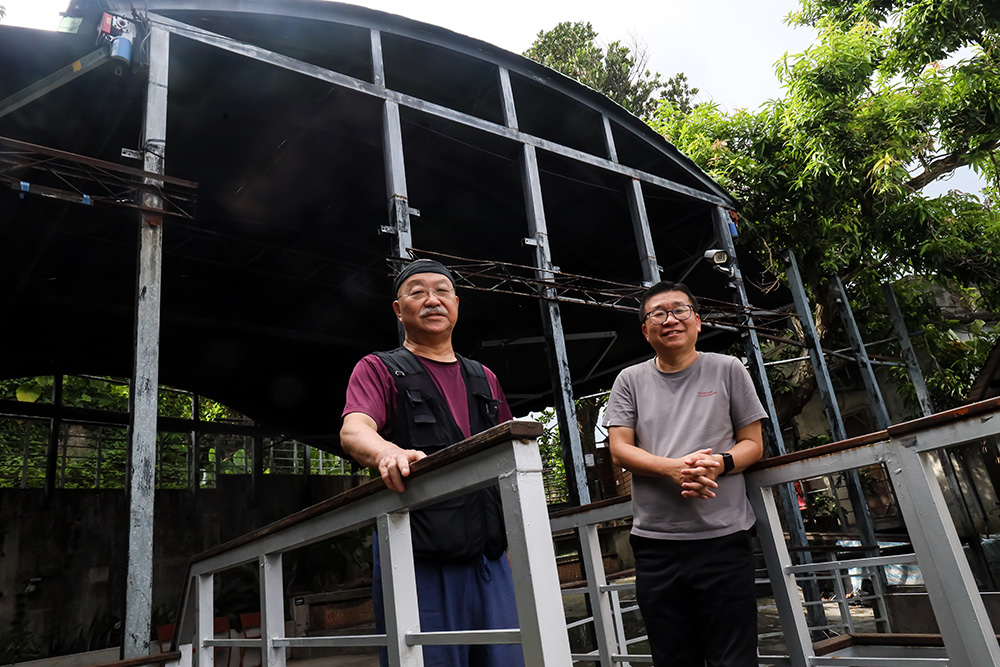

在文化部「重建臺灣藝術史 2.0」政策支持下,2025「臺灣舞蹈記憶地圖」計畫正式於衛武營國家藝術文化中心啟動,4年計畫將從「舞蹈家口述歷史研究」、「人才培育與作品轉譯」、「線上及實體成果展示」、「大眾推廣與舞蹈欣賞」等4大面向,書寫、繪製、推廣台灣舞蹈記憶座標。藝術總監簡文彬表示,該計畫將以文建會時期的「台灣大百科舞蹈類詞條」、國藝會「臺灣當代舞蹈年表」,還有台灣舞蹈研究學會等中央與地方機構、民間團體的研究與發表為基礎,繼續進行台灣舞蹈家的口述歷史還有主題式研究,並「延伸為人才培育和推廣活動,活化台灣舞蹈歷史,讓舞蹈的故事、知識普及」。

文字|張慧慧

官網限定報導 2025/12/13