風格炫目、意念粗疏 里昻芭蕾《羅密歐與茱麗葉》

安傑林.普雷祖卡的《羅密歐與茱麗葉》只能說是「新貌」,不能說是「新詮」整部作品重視形象勝過動作內容。

安傑林.普雷祖卡的《羅密歐與茱麗葉》只能說是「新貌」,不能說是「新詮」整部作品重視形象勝過動作內容。

觀看「山海塾」的表演之所以被稱爲「山海塾經驗」,就在於它的作品中所超越作品自身的藝術思考。

從序幕的安排、燈光及舞台設計等,在在透露著編舞者用心經營、突破創新舊有作品的心機。困難的是,如何能達成這個目的,並「爲」之有理,讓觀賞者心有感應,以增進舞團在已有的形體美之外,能有更豐富的演出內容,或許是此舞團未來所要努力的目標。

編舞家是否能在創作歷程中深入關懷書法家心靈生命,並相對地反思探索自己,而非只是感通媒材與所能承襲的技法。

雖然崔莎的編舞構想來自對形式、結構等抽象的思考,但是作品完成之後所呈現出來的感動,卻遠遠超出抽象的表達。

曾經協力合辦過第二屆台北破爛藝術節的《破週報》,在二月邀請了瑞士Schimpfluch和香港黑鳥來台演出。作者認爲兩個外國團體:「或有雞鳴狗盜與孤臣孽子差異,但聽在有文化隔閡的台灣觀衆耳底,則同樣是囉囌嘮叨的說敎者」

針對《表演藝術》二月號田啓元的〈給劇場同志的一封公開信〉,與隨後三月號李永豐的〈劇場同志,我們還有很多事要做!〉這兩封信,國內另一位小劇場工作者,提出了不同角度的反思。

雖然我們不一定同意他們挑選的劇作家和劇本是否具代表性,雖然我們對其中個別作家的評介可能會感到許多疏漏或什麼。但是,他們的這種努力──特別就戲劇方面而言──似乎是台灣所欠缺的。

從演出的服裝、音樂、舞蹈各方面來看,都可以了解到製作的嚴謹與細心。然而,即便是技術性的成就都已到了相當的程度,在缺乏一個基本的演出理論之下,「梨園舞坊」的演出似乎顯得單薄、茫然不知所以。

整體而觀,有其幽靜之嫻雅,淸風之飄逸,在今舞蹈園林中,委實是一株千年種子復生的新芽。此一藝術形式,猶如唐明皇時代的「梨園」,屬於太常雅樂舞式。

《手提箱女子的肖像》不會是一個曠世的經典,卻是一個如朋友傾訴心情自傳式的雋永小品。而這個小品在偌大的劇院演出,拉遠了說的人及聽的人的距離,總覺得少了那一份傾訴的親密,卻多了一種塡不滿的空洞。

演員鄭自忠的詩作《喃喃自語的島》全詩五四七〇字,它在「喃喃自語」這個文字意象上,和在臨界點劇場的這場演出中,機械化、反複性身體與聲音轟炸,是相輔相成的,這是一場身體、聲音、文字充塞的演出。

《潦過濁水溪》所反映出的語言問題,似乎說明了台灣現代表演藝術過度仰賴演員個人的生活經驗,而較少來自有系統的訓練。

「你是誰!你做一齣戲,別人就得重視你,媒體就要把你捧上天。社會要補助,觀衆一定要來看才可以,那有這種道理?」

在國外,欣賞歌劇演出早已從聽歌劇跨入有視聽享受的看歌劇了。唱得好應該是「基本配備」,眞正該欣賞的是指揮、導演與視覺設計上的「新意」。這次《阿依達》第二次在國家劇院演出,我們該關心一下:與前一次製作不同之處?詮釋手法可有新意?主事者在歌劇製作能力上是否較前次精進些?

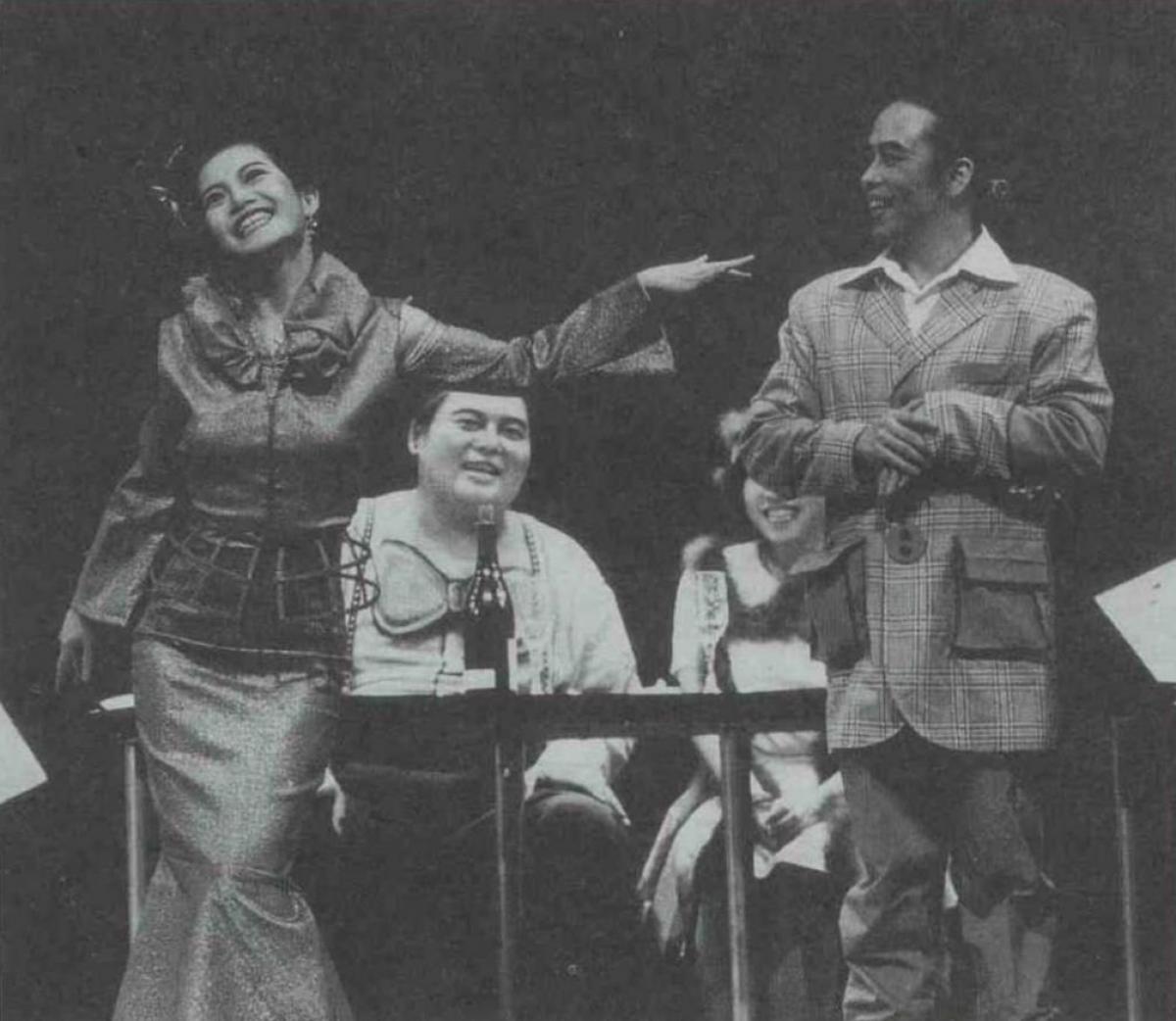

「從觀衆的反應可以看得出來,喜劇仍然是擁抱觀衆的票房靈藥。」

「綠光」的《都是當兵惹的禍》向元雜劇取材,大量運用、轉化京劇的表演程式,爲「中國歌舞劇」指出可行的方向。

「破爛節和飆舞爲人們帶來的遠景,恐怕不是革命或解放的許諾,而是權力更爲精密滲透監控、更爲『人性化管理』的時代業已來臨。」在本刊上期對「1995年小劇場」做回顧之後,本文作者更提出了「解放」與「革命」口號以外的沈思。

「幾年下來,我們社會似乎安靜詳和了些。因此有人說小劇場的批判性沒有了,我很不以爲然。因爲我們的體制還在,社會不平之處,所目歷歷,更何況所謂批判,不應只是批判外在的對象,也要批判自己,怎麼會因爲形式上的轉變就有這樣的想法?誠爲異哉!」

無論是大野慶雄的舞蹈呈現了身體從一面轉到另一面,或是《九歌》的舞者從趴下到爬起,諸類積極地用鏡頭捕捉動作連續感的影像,似乎成為謝安的「『我看』舞蹈」攝影展想要建構的論述,卻也強調了「時間之形」的主題。

創團八年多的優劇場,近期的表演風格由繁複進入簡約。去年九月份,他們到香港的演出引起了當地評論界大量的討論。在作者「解讀」這些評論之餘,同時也讓我們想到國內藝術界也許可以經由他們的反省來「反省」我們自己。

芭蕾藝術細膩精緻,要求完美,必須在相當穩定的環境下,才能生根發展。十幾年前,台北的芭蕾表演曾呈現欣欣向榮的景象,但在現代舞的強勢推廣下,芭蕾的發展漸漸停滯。近來在私人芭蕾舞團的努力下,希望觀衆能多給予掌聲,讓台灣的芭蕾天空更亮麗多采。

欣賞「台北越界」四位資深舞者的舞蹈,已不再是要評斷他們舞的好不好,對我,他們是二十年經驗與感覺的呈現。

林懷民以拼貼式的手法,透過超現實的夢境,闡釋生命中的宗敎、愛情、痛苦、慾望、無奈與憧憬。在《夢土》一百分鐘不落幕的演出中,觀衆的注意力緊緊地被舞台上瞬息萬變的印象與轉化無常的情節所擒住。林懷民善於利用劇場的各種特殊效果與其超人一等的拼貼手法,是少有的簡潔明快與前後一致。

表演工作坊創團以來,從廣泛的取材範圍到精簡的舞台設計,都有突破狹窄格局的貢獻。金士傑演而優則編劇,編而優則導,《意外死亡(非常意外!)》是他首度導別人編的劇本,成果斐然。

本網站使用 cookies

為提供您更多優質的內容,本網站使用 cookies 分析技術。 若繼續閱覽本網站內容,即表示您同意我們使用 cookies,關於更多 cookies 以及相關政策更新資訊,請閱讀我們的隱私權政策與使用條款。