在記憶中創造新的暗戀

評《暗戀桃花源》《桃花源》在原有架構下重新編排的結果,掙脫了集體即興創作文本更換演員重演時,究竟該「忠於原著」或是「另闢蹊徑」的束縛,尤其從賴陶進入武陵開始,明華園百無禁忌的生猛特質被揮灑開來,舞台上的生命能量和節奏技巧徹底顛覆了現代劇場中做作的含蓄。

《桃花源》在原有架構下重新編排的結果,掙脫了集體即興創作文本更換演員重演時,究竟該「忠於原著」或是「另闢蹊徑」的束縛,尤其從賴陶進入武陵開始,明華園百無禁忌的生猛特質被揮灑開來,舞台上的生命能量和節奏技巧徹底顛覆了現代劇場中做作的含蓄。

四團的演出中,老字號的明華園與陳美雲劇團皆採取了「在一個小時內專心地說故事」的策略:一個在說故事中解構才子佳人劇的模式,另一個則試圖在說故事的方法上尋求突破。另一方面,新秀劇團則展現更大的野心,除了主題尋求突破、也試著在表現手法上注入新意。這種作法挑戰性大,但容易流於「超載」的毛病。

蕭邦的B小調第三號鋼琴奏鳴曲(Op.58),齊瑪曼不但對速度、分句、踏板各方面艱難技巧的馴服極為精妙,還以非凡高貴的表情提昇作曲家的抒情英雄氣概,第四樂章走火入魔的力道尤其令人顫慄不已。

創作者將兒童熟悉的現代生活情境與大自然的許多知識以簡潔的方式搬上歌仔戲舞台,為兒童歌仔戲創造了題材上新的可能性,其所富涵的教育意義和童趣,則兼具了教育與藝術的功能,也使得這齣戲呈現出與眾不同的面貌。

不管台灣人喜歡不喜歡貝嘉,在歐陸,或在日本,他仍是一位光芒萬丈的編舞家。圈外人因為他竟能夠把「愛」說得如此溫柔繾綣而感動,圈內人因為他竟能夠把古典芭蕾的基本程式玩到動作有如落英繽紛而讚賞,評論家也因為他的作品對於歐陸歷史的深刻沈思而予以分析;而他在台灣落到一個什麼都不是,竟也沒什麼好令人沮喪的。

張莎拉擔綱獨奏布魯赫G小調第一號小提琴協奏曲(Op.26)。她剛進場前幾個音符就表情深沉、音像巨大,讓樂團的序奏部分顯得太過軟調,幸好在其強勁明星氣質帶動之下,樂團迅即跟上腳步,意境漸趨一致。整體而言演出了史詩般的格局,並非宣洩哀愁浪漫情懷而已。

血如噴泉的經典畫面出現了,源源滾出兒童遊樂場的那種塑膠紅小球,顏色鮮豔,但毫無殺傷力。或許我不該挑剔,因為我們無論本能或教養都戮力迴避著殘酷,不過最後同樂會般年輕無敵式的謝幕方式,讓好不容易沾上心頭的一點血痕抹消殆盡。

柴可夫斯基絃樂交響曲改編自第一號絃樂四重奏,巴夏的改編非常成功,柴可夫斯基所有的迷人要素盡在其中,第二樂章的低音提琴尤其具有點石成金的魔力。

綜觀整場音樂會,比較可惜的是,演出者應可以承擔難度更高的當代作品,當晚的曲目偏向意境高、技術低之選,當代作品的重要功能之一:對人開發新技法、對物品開發新技術,都需要更多創新作品達成。

最令人印象深刻的莫過於嘉年華式的婚禮場面,在極度高潮的情緒中進入殘酷的謀殺,不同於希臘悲劇將慘案移至後台的處理,導演將整個謀殺情境呈現在觀眾面前,意味著狂歡嘉年華之後的悲涼,終至冷靜引導出劇終前Bella與Giuliano相互交疊之關於「愛」的獨白。

綜觀整場六首風格不同的花腔曲目,周淑美越來越醇厚的中音域,在她既有的技巧中增添了更富麗的戲劇效果,當然還有她原本極為擅長的弱音控制,無一不令人驚喜。

更加難能可貴者,葛拉夫本身也是指揮老手,卻不像若干大牌明星擺出肢體語言試圖主導樂團。他完全信賴指揮王雅蕙的處理,樂團則不吝回報柔軟、豐滿的支撐。

《安徒生之夢》並非要只是要講童話,而是要講童話態度背後不自覺的殘酷。這種反省幫助我們不至於陷入自以為是的天真裡,這通常也是人類學會教我們的。

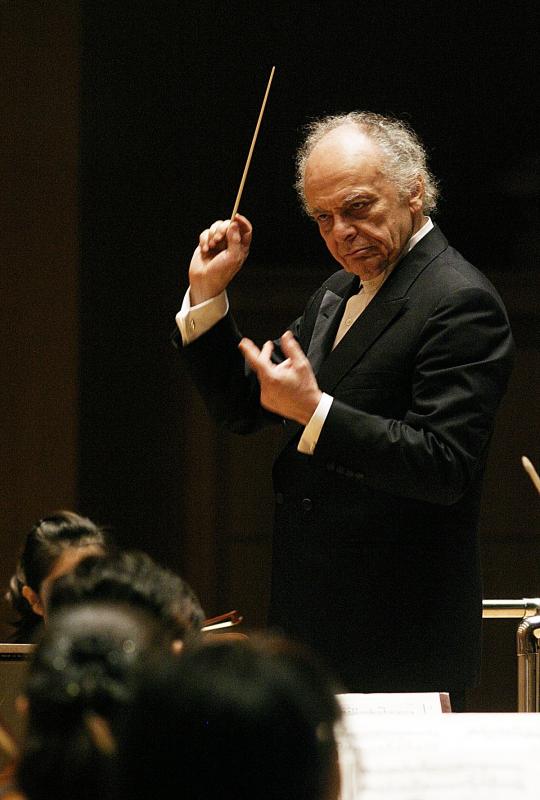

打頭陣的《羅密歐與茱麗葉幻想序曲》,從緩慢序奏開始就做出極為精細的分析,接著逐步展現扣人心弦的流動力量,勁道一路貫穿到結尾宿命高潮,一氣呵成的架式不愧大師手筆。其音樂美學一向以精純為尚,讓悠遊的音符自然歌唱,至於刻骨銘心的表情則非詮釋重點。

呂紹嘉手法精鍊撐住三個大格局樂章的張力,一方面呈現威風凜凜的俄羅斯榮光,另一方面在傳達辛辣嘲諷內涵之餘,也沒有忘記底層的深沉陰暗。他引領樂團發出熱血沸騰的飽滿音響,並以毫不止息的無情衝擊力傳達鮮活戲劇,白熱化動量從頭到尾震驚全場。

以淒美壯烈的歷史故事為骨幹、以藝術總監黃正銘設計的音樂為血肉、再以「跨領域藝術作品」為方向,《十面埋伏》自始便以「大」為追求。但這終究是「音樂」以樂器為工具的藝術品,但其中關於樂器的考量卻最不完整。

跳躍式的情節發展儘管使得情緒的高潮得以到達,但情感的真實性則不免落空,而劇本中事件堆疊的合理性更是顯得釜鑿痕重。

《惡了》在脈絡清楚的情節線條中,推向荒謬的喜劇情境,演員默劇式的作業員動作更掌握了全劇的節奏。從劇名到演出,透露出極富巧思與相當純熟的一面,是小劇場中難得的小品。

第二組曲目包括多首耳熟能詳的巴羅克名曲,無論巴赫《G絃之歌》、帕海貝爾《卡農》、馬切洛的D小調雙簧管協奏曲還是韋瓦第《和諧的靈感》裡的《第八號協奏曲》,他們都奏出足以令聆者耳朵出油的魅力。

下半場演出舒伯特的降B大調鋼琴奏鳴曲,這是作曲家器樂曲目的天鵝之歌,全曲寫得銷魂、冥想、內省,具有無盡的旋律創意和夢幻情懷。蕾昂絲卡雅彈出充滿催人落淚魅力的美麗歌唱線條,左右手觸鍵晶瑩剔透,和聲紋理無比清晰,動態依然巨大,精神內涵深不可測,一路迂迴所醞釀對人生的無限渴慕與依戀,使結尾的白熱化解決,情感力道強勁到幾乎難以承受的地步。

節目以理夏德.史特勞斯《查拉圖斯特拉如是說》的序奏開場,短短一分鐘的樂段充滿爆棚能量,音樂總監王雅蕙在尾聲做出巧妙分句,刻意塑造樂曲已經結束的感覺。接下來的巴赫的第三號管絃樂組曲,指揮設定的步調比較輕盈,品味偏向法國舞蹈組曲,嚴謹德奧紋理雖非詮釋重點,卻也適切召喚當年萊比錫商展或齊瑪曼咖啡館的悠遊氛圍。

霍內克的獨奏,快板流暢灑脫,慢板柔美卻不耽溺,基本上堅持古典樂派原味,揚棄浪漫取向。國台交縮小編制之後,合奏精密度大大提高,接近室內樂水平,也充分顯示指揮者對小型組合的掌控相當得心應手。

《狂草》以獨特的方式遊走於狂野奔放和輕柔纖細之間,有時候舞者似乎靜靜聆聽著自己的內在,有時候又爆發出狂野的跳躍與急速的旋轉,並且肢體交錯彎曲。舞蹈動作主要奠基於太極導引與武術的動作上,整體上卻是遵循西方舞蹈的原理充分運用舞者身體的每一個部位,特別在軀幹部位的使用上,比起最高難度的西方舞蹈形式更淋漓盡致。

從這次台北公演的盛況來看,于魁智的確有廣大的觀眾緣。不僅在劇場中受到熱烈喝采,即使到各中學去訪問、演講、示範,也飽受歡迎。甚至有熱情的女生大叫「于魁智,我愛你」!更有一位老太太觀眾,心疼他,怕他摔壞了,要他不要再唱《打金磚》。凡此,皆可列為「于魁智現象」,與其他演藝明星受到「粉絲」們的熱愛,正無二致。

最精采的部分就是他最後用了五個耳熟能詳的聖誕旋律,即興演奏了長達二十四分鐘之久,沒有間斷,當然聽眾瘋狂似地給予掌聲。管風琴師彈即興演奏是天經地義的事,因為教會音樂的需要。我聽過很多極好的「即興演奏家」演出,但我仍然要說韋恩‧馬歇爾的即興演奏實屬上品,無人能比。

本網站使用 cookies

為提供您更多優質的內容,本網站使用 cookies 分析技術。 若繼續閱覽本網站內容,即表示您同意我們使用 cookies,關於更多 cookies 以及相關政策更新資訊,請閱讀我們的隱私權政策與使用條款。