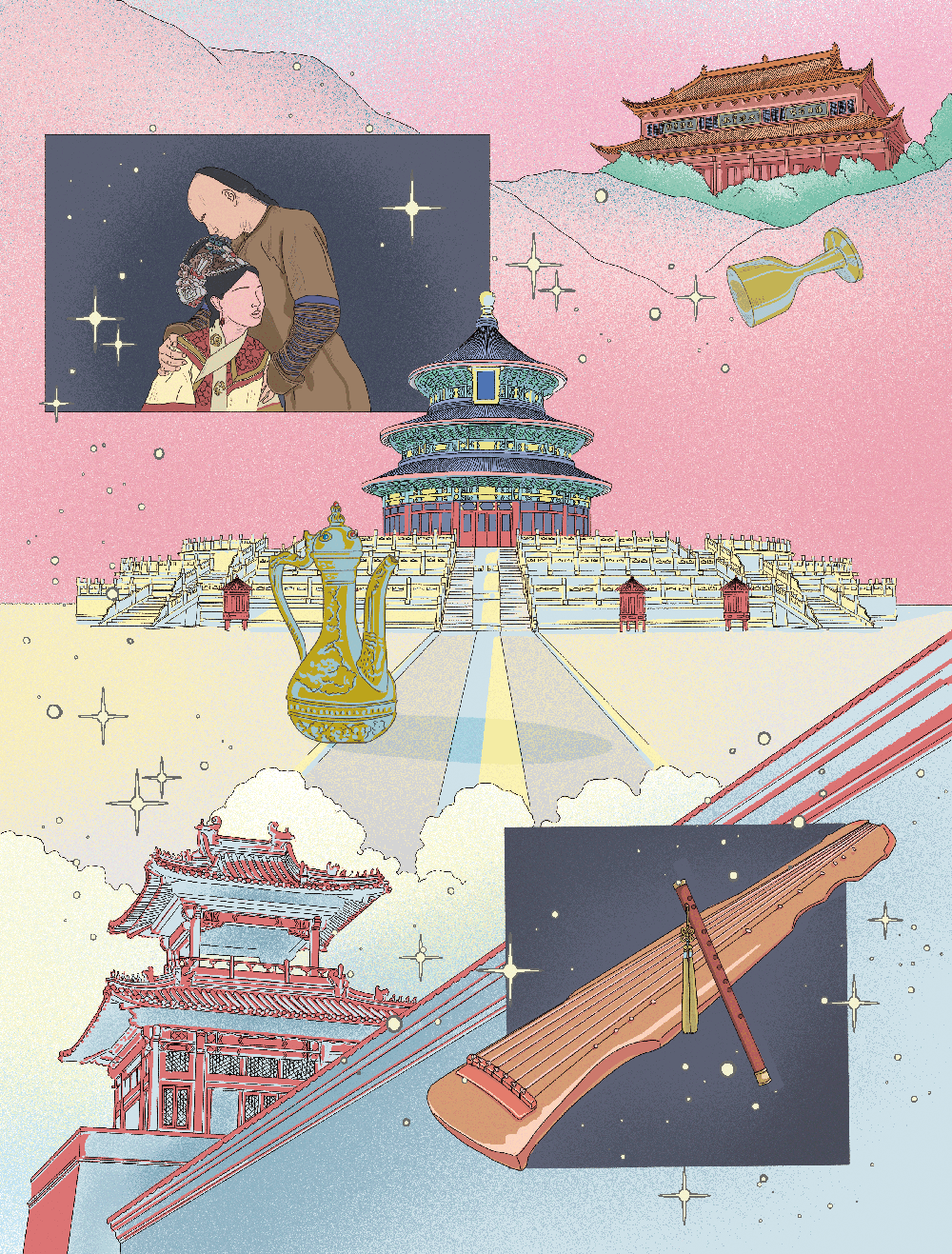

傳統相聲可以一個段子一個段子不知伊於胡底,賴聲川的相聲劇則是連前連後,一個大主題貫連整晚演出。以新戲《千禧夜,我們說相聲》來說,賴聲川談的將是中國文化和戲劇藝術的最深層──關於語言,關於「聽」。

表演工作坊《千禧夜,我們說相聲》

國家戲劇院

2000年12月29日〜2001年1月9日

高雄市中正文化中心至德堂

2001年1月20日

台中中山堂

2001年2月10日

中壢藝術館

2001年2月16、17日

台南文化中心

2001年2月24日

窗外傾盆大雨,書本散開床上,電腦的白色螢幕裡那根短而頑固的游標陣陣抽搐──什麼都寫不出來。點了根煙,遂扭開收音機,轉動的旋盤煞在很熟悉卻又很奇特的兩個男人聊天的聲音:

演員乙:「把笑」?

演員甲:「把脈」您聽過吧?

演員乙:廢話。

演員甲:麻煩您笑一聲讓我聽聽。

演員乙:啊?

演員甲:笑笑看。

演員乙:這……

演員甲:沒關係。您就來一聲,自然就好。(停頓。演員乙醞釀。)

演員乙:(笑)哈哈哈……

演員甲:不行,太做作了!來,放輕鬆……

演員乙:(笑)哈哈哈嘿嘿呼呼……

(停頓。)

怎麼樣?

演員甲:不太好。

演員乙:怎麼啦?

演員甲:您腎虧。

演員乙:嗐,您別挨罵!從笑聲就聽得出我腎虧?

演員甲:您的笑聲是「哈」多「呵」少,氣是入不敷出。

演員乙:還有這種説法?

演員甲:您不是洋人吧?

演員乙:(看一看自己)不是。

演員甲:那您還不了解「哈呵嘻嘿呼,金木水火土」的道理?

演員乙:什麼意思?

演員甲:哎,咱們中國人講究的金木水火土「五行」對應在人的身體上是「肺肝腎心脾」那麼對應在人的笑聲上就是「哈呵嘻嘿呼」,您笑聲中笑了半天沒出現一個「嘻」聲,所以當然是腎虧,而且虧的厲害。令我不禁懷疑您是不是缺了那付腰子?

演員乙:我缺「嘻」聲?

演員甲:耶。

演員乙:有人笑出「嘻」聲的嗎?

演員甲:咱們附近八大胡同常客王大爺,每天走出來經過咱們這的時候,您沒聽到他「嘻嘻嘻嘻嘻」……光聽這聲音就知道……(註1)

笑,笑,大笑。這是相聲。

這是賴聲川的相聲。它不是只存在在劇場,不是只存在在收音機裡。它存在於生活裡,生命的不期而遇中──不過,話再說回來,嘿,事實上,如果你扭開收音機,沒有人有可能會聽到上面的相聲段子,沒有人有可能笑在兩個男人滴滴答答的說話之間像雨越下越粗。因爲它是表演工作坊賴聲川新戲《千禧夜,我們說相聲》──這齣戲目前還沒排完還沒演還沒人說給你聽哩!

從《那一夜》說起

賴聲川的相聲。也許它從來不會有。賴聲川如今回想,他說這一切都是緣分。一九八三年從加州柏克萊大學剛拿到戲劇博士學位回國的賴聲川,對劇場充滿了活躍的想像力與挑戰力,接連做了《我們都是這樣長大的》、《摘星》等非常不傳統的戲。賴聲川說,當時新象的許博允曾找他跟楊牧要三人合作「改良京劇」,做一齣新編《紅樓夢》,結果賴聲川提出一個「結構非常抽象」的京劇概念,把許博允嚇昏了。後來這個實驗沒有做。誰知道?如果那時候這個戲成眞,把劇場當跑車開的賴聲川也許就永遠奔馳上另一條高速公路。

一九八五年新象三月藝術節沒有演出「新結構抽象京劇紅樓夢」而演出表演工作坊的創團作品《那一夜,我們說相聲》,賴聲川導演及規劃集體即興創作,李立群、李國修主演。結果這齣戲大爲成功,風靡的程度,連「三隻毛毛蟲」的故事都成了當時國人耳熟能詳的笑話,也奠定了日後表演工作坊和賴聲川在台灣現代劇場的重要地位。

在此必須先提醒:就算一舉登上當時台灣最紅最賣座的劇場創作者寶座,但是賴聲川於同年六月仍接著推出極具革命精神的《變奏巴哈》──雖然是由國立藝術學院戲劇系演出──絲毫不考慮是否會嚇昏那些剛剛被他擄獲的觀衆。

事後諸葛分析起來,賴聲川的相聲劇系列之所以會如此成功,有三個"ing":Timing、Acting、Wording。

掌握時機

中國傳統的衰敗與如何復興,在以蔣介石號稱自黃帝周公等公元前一脈相傳到二十世紀的唯一正牌最後傳人(蔣過世之後就再也沒有人說自己是繼承人了)的台灣,是一個眞正被關注的嚴肅課題。當政戰學校還在公演《長白山上》而復興劇校演《華容道》時,一九八〇年蘭陵劇坊以「平劇舞台的現代化」(編導金士傑語)的喜劇《荷珠新配》炸開了台灣現代劇壇的一條新出路。雖然賴聲川從來沒有談論過《荷珠新配》對他的相聲劇創作有過什麼影響,不過以賴聲川與蘭陵劇坊的親密程度(他曾在蘭陵做過《摘星》,李國修是蘭陵創始團員),他必定會注意到這齣「改良中國傳統喜劇」的小小火花,引燃的將會是多麼巨大的對於文化認同和創新的飢渴。蘭陵的傳統創新就停留在《荷珠》,但賴聲川卻能夠聽從台灣集體意識的飢渴,適時地創造出回應社會時代氛圍的現代相聲劇,達十五年而不休:「我們似乎爲相聲創造了一種現代演出方式,一種可以針對政治、社會和文化問題進行討論的形式。」(註2)這就是吳靜吉所說的「最能把握機會的聰慧人」罷!(註3)

在第一版的《那一夜》裡,李國修和李立群說出跟著國民黨從大陸「大遷徙」到台灣來的百姓們那段冷熱混雜的純眞年代。而在一九八九年的《這一夜,誰來說相聲?》,主題則預言了未來的兩岸互動:

嚴歸:看看你們兩個中國人,站在一個舞台上,站不到兩小時就吵起來了,一點基本溝通能力都沒有!(註4)

……

鄭傳:所以你們應該在更早的一個基礎上取得共識。

嚴歸:(思索)更早的基礎……?

白壇:(對嚴)他説得沒錯。

鄭傳:當作一家人,很多問題都解決了。(嚴、白已平靜,二人誠懇思考。)

白壇:(自語)一家人。我們摒棄私念。

嚴歸:(自語)不要再自欺欺人。

鄭傳:是嘛。

白壇:我們眞要在一起,誰都不能阻止。

……

嚴歸:(想一想)我們叫它「大同之家」。(註5)

一九九七年的《又一夜,他們說相聲》,外省人已經正式進入第三代第四代,大陸更形遙遠,台灣本土意識抬頭,子曰孟云變成了台灣青少年眼中的「怪力亂神」,賴聲川以陰陽家串通儒家合力宣告中國文化破產。賴聲川找來國語不標準的卜學亮演吳慧,用rap口水歌節奏「改編論語」,引起不小的爭議。

令人好奇的是,現在台灣已經進入綠色執政,台灣總統是國語說得比阿亮還不標準的陳水扁,在相聲劇系列一向走「中間偏左」路線的賴聲川,這次要如何抓住他的timing?頗意外的,不知道是刻意還是無意,賴聲川的《千禧夜,我們說相聲》設定的時空竟然又回到第一齣相聲劇《那一夜》的結尾──一九〇〇年的北京!

以「雙李」為表演典範

和正統舞台戲劇演出不同的是,賴聲川的集體即興創作相當仰賴演員提供材料共同發展,尤其是第一齣相聲劇《那一夜》更爲明顯。在那張簡陋的二色印刷錄音帶本事裡,介紹李立群是「深深汰(沉)溺在中國的傳統中」,又學中國功夫又拉胡琴。李國修則是從專業製作靴鞋的父親那裡耳濡目染了京劇的種種行當。李國修和李立群除了傳統性強,生命閱歷豐富,又皆是台灣當代極爲優秀的表演者。二人在《那一夜》中出入時空交錯的說書人角色的精采acting,實踐了賴聲川心目中的現代相聲劇的面貌。可以說,賴聲川、李立群、李國修這次電光石火的交會,照亮了台灣現代戲劇史上空前光亮的一夜。之後的相聲系列演員,特質或有不同,表演模式都不脫「雙李」樹立的典範。

金士傑則是賴聲川最信賴的演員之一,賴聲川的「四夜」他就參加了兩夜。賴聲川說金士傑除了是天才演員之外,還具有編劇能力,在即興發展的過程中如果賴聲川暫時當機,金士傑會「搶過來帶著走」,這種合作正是源於兩人親密無比信任的友誼。至於和比較年輕的演員如趙自強或卜學亮,「他們就比較被帶著跑。」年輕演員說相聲的時候,借助誇張或激烈的肢體語言的情況也更加明顯。

賴聲川說他曾想和大陸著名的傳統相聲演員合作,但始終沒有成行,原因就是他要的演員「反而不是相聲演員」,所以除了馮翊綱算是有相聲經驗外,其他人都是「努力學講相聲學得有模有樣的。」因爲賴聲川的現代相聲不只是抖包袱的喜劇而已,他要講的東西是「嚴肅的作品,調子是悲的」,所以演員在整晚的演出經常要轉換大塊不同的情緒,不像傳統相聲的小波小浪。例如在《又一夜,他們說相聲》中的結尾:

左道:透過我們今天晚上講的,大家可以了解到,中國思想在今天的台灣,乃至於今天的世界,仍然在一個非常…… 這個這個……非常……

龐門:非常什麼的地步?

左道:我正在找詞。

龐門:有那麼難找嗎?

左道:好像只剩下旁枝末節。

龐門:那我們今天華都西餐廳剩下的是什麼?

左道:有嗎?

龐門:大師……?

左道:走了。

龐門:吳老師……?

左道:也走了。

龐門:古聖賢?

左道:都下班了!

(二人向後面洞看,沒人。)

龐門:只剩下我們兩個?(註6)

這是相聲嗎?這是「等待果陀」!

「話──劇」的平衡點

由於相聲系列的受到歡迎,有人建議賴聲川何不每年做一齣相聲劇。賴聲川說這是完全的誤解,這正是賴式相聲劇和傳統相聲最大的差別。傳統相聲可以一個段子一個段子不知伊於胡底,但是賴聲川的相聲劇則是連前連後,一個大主題貫連整晚演出,那是非常辛苦的事。以這次的《千禧夜,我們說相聲》來說,賴聲川談的將是中國文化和戲劇藝術的最深層──關於語言,關於「聽」。賴聲川說:「我們要用語言談語言無用論!」

而且「角色也加重」。如果《那一夜》情節與說戲比重是十比九十,那麼《又一夜》就是十五比八十五,《千禧夜》則是三十比七十。由此可以看出賴聲川「相聲系列」所企圖達到的最遠的「話──劇」平衡點。

不過,一切的結構,一切的表現,還是在於wording──一個字一個字串起來。賴聲川說他花前所未有的時間坐在電腦前面,爲的只是修改一個「嗯」字或「啊」字。每一個字,每一句話,每一個段落,都是「抖小包袱裝中包袱,抖中包袱裝大包袱」,情感,表演,精神,在嘴巴的開闔中融爲完美卻剎那的氣息呑吐,落英繽紛。這就是相聲。

的確,如果把《那一夜》、《這一夜》、《又一夜》連著聽,觀衆可能會有這樣的感受──這些作品好像並不是間隔四五年乃至十餘年,而更像是同一個時期的作品,證明賴聲川的相聲系列是一個「典型化」的美學結構。

現在表坊有了子團,賴聲川說,在《千禧夜》之後他覺得不容易再找到大主題支撐一晚的相聲劇,以後他更想做的反而是像傳統相聲,一段一段地自由來來去去,「在子團裡做」。也許他會更嚮往再發展《圓環物語》和《如夢之夢》的環型結構,也許他會更奔放更爵士地玩弄巴哈,但不管如何,關於賴聲川的相聲,這段情感是銘記於許多劇場觀衆心中的:

現在回溯起來,似乎是很久遠以前的事了,我想它令人著迷,且値得嚐試去爲它做些什麼的。(註7)

註:

1.此為工作中之草稿。

2.見〈自序二〉《賴聲川:劇場》。

3.「無論從質或量或影響力的觀點來看,Stan(賴聲川)的確是最能把握機會,甚至創造機會,並且以多角度行動實現摘星夢想的聰慧人。」節自吳靜吉〈摘星的典範〉《賴聲川:劇場》,p.18。

4.《賴聲川:劇場3》,p.291。賴聲川指出,從上下文看,說話者應為鄭傳。

5.《賴聲川:劇場3》,pp291-293。

6.《賴聲川:劇揚3》,pp217-218。

7.此為《那一夜,我們說相聲》卡帶節目單中李立群的感言。

文字|江世芳 劇場工作者