以劇場書寫歷史的人

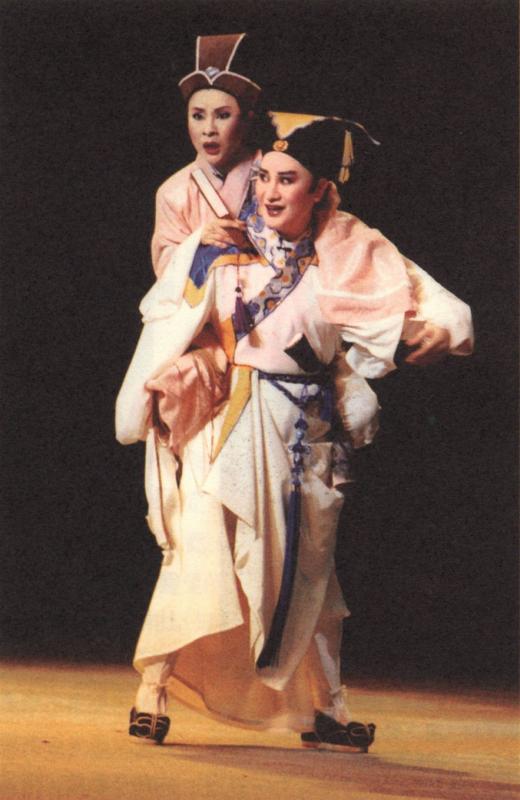

歡喜扮戲團《台灣告白【六】我們在這裡》的族群意涵台灣客家的歷史命運,到底根基於抽象的客家槪念,還是客家人在歷史現場的切身記憶呢?歡喜扮的大多數演員已經用他們的身體、他們的語言和他們的記憶,替客家台灣史寫出了一部活生生的歷史,至於教科書上面的歷史,就讓他們留在劇場之外吧。

台灣客家的歷史命運,到底根基於抽象的客家槪念,還是客家人在歷史現場的切身記憶呢?歡喜扮的大多數演員已經用他們的身體、他們的語言和他們的記憶,替客家台灣史寫出了一部活生生的歷史,至於教科書上面的歷史,就讓他們留在劇場之外吧。

隨著戲劇觀念的改變,由文學改編而成的戲劇作品,部分改編者嘗試跳脫寫實主義舞台語言形式的束縛,企圖在劇場中藉由大量的肢體及各種語言形式,呈現出「在劇場中表演文學」、將氣質濃厚的「敘述語言」融入劇場的可能性。這種將文學語言在劇場中的變奏嘗試,在「台灣文學劇場」系列演出中,似乎成為一種共同努力的趨勢。

文本的轉化,若僅流於拼貼的、絮語般地移植,那麼建築在文字背後閃耀的意象又要如何脫困而去?在平板的「具象化」後,斷裂的詩句,顯然也失落了在紙面閱讀時耐人尋味的空間感與紛陳興味了。

卓越的技巧已經是演奏者必備的基本條件,傳統的槪念也在世界文化的加入後逐漸解構。西方的作曲家可以在不具備任何中國傳統的意識下為琵琶寫曲子,反倒是演奏者内化的涵養應該更是被強調的,從這二場演出已經儼然看到未來琵琶的發展趨勢。

「她會在台上當場爆炸嗎?」阿格麗希曾對友人透露有回演奏莫札特協奏曲之前,那時尚八歲的她獨自跑到廁所裡跪地默念:「如果彈錯一個音符,我就要爆炸。」結果她那次是一音不漏地完成演出。然而阿格麗希對自己小時候那種扭曲受創的心靈仍感到不勝唏噓,而那層淡淡的陰影至今也依舊揮之不去。

金慶雲這次的演唱,經歷自身的腿傷,經歷台灣世紀大地震的傷痛。聲音或許難免有缺失之處,呼吸似乎仍會觸動著傷口,但是真誠、深刻、感人。當一位年近七十的歌者,站在舞台上,誠摯地展現她的聲音、對詩的詮釋、她的音樂品味時,聽衆得到的是剝去音響外殼的音樂本質。

高雄市國樂團在世紀末以「兩岸國樂交響化──觀照現代國樂的文化面相」為主題,舉行一場為期四天的學術研討會,並於十一月二十六日、二十七日兩晚,假高雄市至德堂舉辦兩場音樂會。筆者認為一場音樂會從策劃、執行、演出、現場觀衆、會後評論等環節,都代表了一種音樂文化的現象,此次全程參與研討會與音樂會,有許多想法,在此提出與讀者分享。

涵蓋亞太地區十三個國家、共計一百多位藝術家參與的「亞太傳統藝術論壇」終於落幕,期間學術研討、展演、及各種工作坊讓身處關渡的藝術學院師生開足了眼界,一位藝術教育工作者提出了她的觀察。

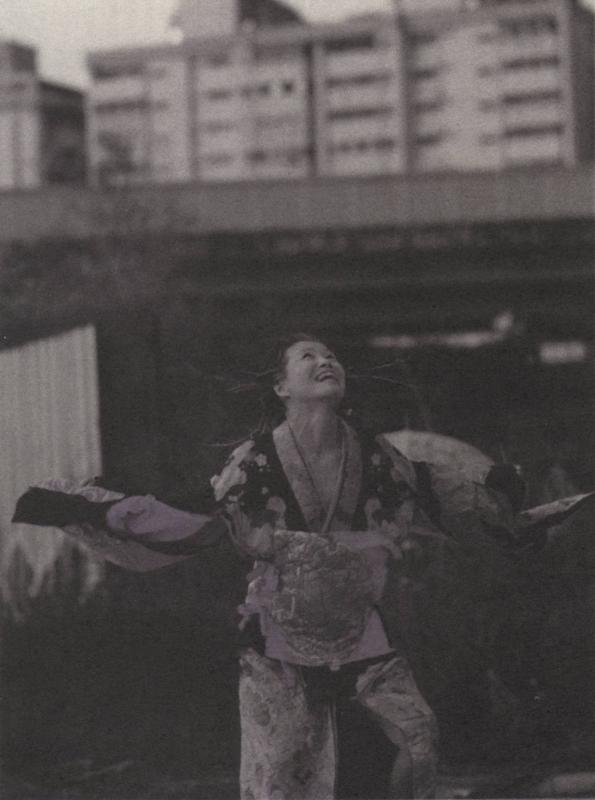

能劇劇情雖然簡單,卻是了解日本死生觀、情慾觀非常好的一個線索。荒山劇場的佈局,頗符合「薪能」情境,也讓人回到了觀阿彌時代鄕野神事的景觀。

亞太傳統藝術論壇帶來了一場令人耳目一新的文化饗宴,然而「論壇」的取向也引發了若干「代表性」的問題。在這樣的情況下,兩支來自印度的團體則展現了不同的身體表演藝術,使我們得以一窺印度文化的豐富,也提供對「傳統」深度思考的機會。

少女時代讀瓊瑤小說,很清楚那只是幻想,根本不可能在現實世界發生。年歲越長,體會了人心的奧妙,反而越來越承認幻想的價値與力量。這不就是劇中穿插《牡丹亭》典故的用意嗎?

《誰殺了國王》幾近將《哈姆雷特》原劇打散再重新拼貼組合的嘗試,固然令熟悉《哈》劇的觀衆有所會心,但無可避免地,也必須面對如何對前述角色加以重新定位的質疑。

如今,生產歌仔戲明星的機制已經消失,台灣不可能再有第二個「楊麗花」。如果後來者不能認清楊麗花成名的時代背景因素,仍嚮往影視明星的風光,那麼,歌仔戲將隨本土熱的消退而漸入死寂。

從筆者觀賞DCA舞團這幾年創作的過程中,可以發現迪庫佛清楚地拿捏「通俗」與「媚俗」之間的距離,他不會為了投觀衆所好,將舊招用到陳腐僵化,並在開發新的主題頗有創見,他不只是編舞家,而是一位多媒體藝術家。

年代久遠的民族舞蹈有一定保存的重要,但更有重新發展的必要,二者應兼而顧之,一旦執著不化,則藝術空間也將減縮。若只是傳承而不發展,可能連傳承都會出問題。

《異》是個大格局的作品,編創者,各具巧思,這種多風格的「異質」民族舞蹈,正好符合新世紀多元化的「異質聯想」面對著前十年的榮耀成績,創新與轉化新肢體語言,需要第二個十年去重新開始。

《身體自傳》雖沒有令人印象深刻的演出,但重要的是它讓我們看到了薩多諾對聲音與動作的探索。

整套節目兼顧了創意和文化呈現,有編舞者個人情感及生活經驗的描述,而空間、燈光和音樂等劇場元素也融入表演,增添作品視覺效果。

五支舞碼各具特色:張顯靜的作品豐富而有趣;林向秀的作品則另類而具挑戰性;王立安的作品頗具趣味和詼諧的戲劇效果;鄧桂複的作品原始而直接;劉淑英的作品則細膩而繁複。

兩場演出一方面彰顯出本土芭蕾舞者創作力的旺盛,另一方面也凸顯出台灣芭蕾舞者的技藝有待提昇。

在景氣低迷的這段時間,美國芭蕾舞團世界知名的聲譽,為台灣的表演藝術掀起了漣漪。幾支橫跨不同世代的舞作,展現ABT的多樣面貌,拓展了台灣觀衆欣賞芭蕾的領域。

儘管卡普蘭的指揮手勢如此地拘謹、簡約,俄羅斯國家管弦樂團的表現卻相當出色;縱使他少作提示,樂團依然「自發」地奏出優美、協和的樂音。而林克昌的表現,更是讓數年來在台灣始終風風雨雨、評價不一的他一吐冤氣。

以文學作品改編的劇場文本,除了依賴肢體與構圖符號的視覺創造之外,語言聽覺的著力應該更為深厚,角色詮釋的掌握應該更為凝練,否則將難以承載來自文學的語言意象,和人物形貌的具體塑造。

在這個作品當中,Kanoko要觀衆穿越社會、文化賦予在人的「身體」上的想像,將視線停留在「肉體」上面。Kanoko的舞台是以蟲子的眼光看出去的世界。

若說這次海洋四重奏整體的演出是非常成功的,那麼凱特爾的功勞實是要佔另一大部分。他的演奏時而恬靜的鄕村風格,時而又冷凝如冰雪天地裡的滴露,晶瑩而透明;更重要的是,凱特爾總是適時地知道,在襯托其他團員時收斂表現,該自己獨當一面時,更不會有任何遲疑地傾神投入。

本網站使用 cookies

為提供您更多優質的內容,本網站使用 cookies 分析技術。 若繼續閱覽本網站內容,即表示您同意我們使用 cookies,關於更多 cookies 以及相關政策更新資訊,請閱讀我們的隱私權政策與使用條款。