人類/舞蹈一思索上帝便發笑

舞以載道的結果若不是語意不淸,便可能爲了服務被過度簡化的人生道理,而將身體曖昧/詩般的特質壓榨、論說化。

舞以載道的結果若不是語意不淸,便可能爲了服務被過度簡化的人生道理,而將身體曖昧/詩般的特質壓榨、論說化。

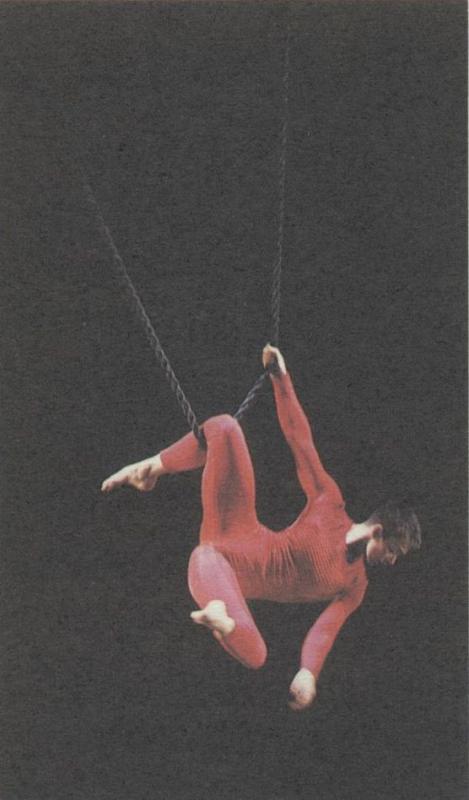

澳洲表現舞團的舞蹈動作運用及組構如此流暢、活潑、豐富、千變萬化,有如萬花筒般簡單、卻具趣味。

且不論《徵》劇有多少問題和疑點,李國修絕妙大膽的角色扮演,實足以自成一齣耐人尋味的喜劇。然而編導偏偏放棄經營強而有力的戲劇結構,大量附加許多了無新意的議題,硬生生地套入「戲外戲」的彩排場景,破壞了全劇的張力與節奏。

《夜》劇中關於旅程、夢魘、追尋溫暖擁抱的希望的這些主題,和都會邊緣的敍述情境,在當代的戲劇文本中並不少見,編導的敍事基本上也依循著一些成規。但編導在處理這些習見的主題時,不僅技巧相當純熟、充滿巧思,並且相當有效掌握了動靜場景之間的穿挿與呼應,創造出溫柔與粗糙並置對比的趣味。

看著不強調明星氣質的學生演員的演出,那些眞正的遲疑表情、不連貫的情緒,都愈發讓人相信他們是呑下了克萊斯特的催眠文字做爲暖身。

近三十年來,跨文化劇場成爲當代西方劇場的重要探索領域,往往以遠古悲劇或民族傳說爲取材對象。《特洛伊女人》組合了美國大瓊斯定目劇團和韓國東朗劇團的成員、羅馬尼亞的導演,以無人能懂的語言演出希臘悲劇,雖是二十年前的版本,搬到今日台北,猶可嗅到濃烈的實驗氣息。

誠如媒體文字所言《Tsou.伊底帕斯》的確完成了許多特殊的成就,留下不可磨滅的紀錄。然而,對人與實驗之間關係若不能有更深的反省,那恐怕也就無法成其眞正的意義。

這次參與演出的中壯世代的鄒族演員,做到極具關鍵性的突破;這種現象顯現鄒族族人深切希望本身祭典儀式與表演歌舞分際的釐淸,以及有心者對於傳統歌舞儀式脫胎換骨的殷盼。

由上海崑劇團和美國林肯藝術中心等聯合製作的全本五十五齣《牡丹亭》,在中國大陸演出後,不得「通關」赴美。關於這件公案,是一場權力對藝術的挑戰,結果如何雖無法斷定,劇團、媒體、跨國製作等在事件中的立場、是非,卻可以讓我們追索此─「公案」的來龍去脈。

「反劇評」現象其實是一個高度政治性的議題,這個議題大約包括兩個層面:一是劇場資源分配的權力關係,一是歷史定位與解釋權的爭奪。

相對於悲觀,巴西人所採取的逆向思考──「樂天」表現,令我們驚嘆他們的生活哲思,並且轉化成藝術的呈現,而非只是肢體表演。

《羅生門》令戲曲界欣慰的是 傳統的表演藝術在此並沒有被 完全捨棄,京劇演員可以盡情 發揮自身數十年技藝磨練的成 果,然而,筆者在爲水袖、蹻步熱烈鼓掌的同時,思考的卻 反而是:鑼鼓配合下如此形象 化、外化的表演程式到底適不 適合《羅生門》?如此熱烈熱 鬧的氣氛是否直接影響這齣戲 的風格?

「一九八九初夏的遊戲」有少女的輕愁,天眞、淘氣和活力,但「三十舞蹈劇場」若要走得更久更遠,勢必得跨越自設的小圈圈。放眼四周,關照姐妹情誼外的人事物了!

全作結構嚴謹,各項元素扣合緊密,整體節奏漸進,最後終於沈寂。在極小的時空裡完成一 精緻的小宇宙。

大多數的觀衆根本不在乎演的 是什麼劇,他們在乎的是有沒 有笑點。旣然觀衆是以爆笑的 點數評斷是否値回票價,劇團 競相「賣笑」實在不足爲奇。 就這一點來看,台灣藝術學院 的《守財奴》堅守笑劇的馬其 諾防線,確實難得。

如果綠光劇團的方向與目標只僅歸屬於戲劇類小品,那麼《同學會》稱得上精緻的小 品;如果非得號稱「歌舞劇」的話,那麼歌舞表演這部分所 呈現的成績,卻是扣分之處。

儘管是憂鬱星期一的晚上,儘 管國父紀念館外細雨霏霏,台 下幾乎座無虛席,笑浪此起彼 落,在滿場的笑聲中,竟微微 浮出一股焦慮:《同學會》說 了這麼多,但到底面對(或閃 躱)了什麼?

金慶雲的選擇,顯然絕不僅以 共鳴吐字之類表層的效果爲依 歸,可以感覺到,她的視野裡 至少涵蓋了歌詞的意圖,一首 歌之中音樂與文學所牽連的文 化與歷史記憶。

座落於倫敦東南城區一所老敎堂內的格林威治靑少年劇團(以下簡稱爲GYPT,Greenwich and Lewisham Young Peoples Theatre)成軍至今已有三十年左右的歷史。在這段期間裡,深信劇場以人爲本,因而極具社敎潛質的GYPT,不僅對醞釀於英國本土的「敎習劇場(TIE, Theatre-in-Education)」(註1)之推展工作做出了重大的貢獻,同時也爲劇場與社區、劇場與公民、戲劇與社會等當代劇界關心甚切的論題提供了大量深含硏究價値的素材。 回顧昔往,GYPT的設立和其他許多創建於同一時期的TIE劇團一般,是六、七〇年代英國社會急遽變動下的革命性產物:舉凡中產勢力的勃興、義務敎育的普及,還有戲劇理念的更新,皆可說是「敎習劇場」之所以能在英倫蔚爲風潮的導因。儘管TIE的定義與功能究竟爲何學界至今仍在爭辯不休,但它大抵不脫是一個以演敎員(actor-teacher)和年輕參與者間之明確互動爲基石的戲劇體驗:透過諸如「靜象劇面(image theatre)」、「論壇(forum)」、「坐針氈(hot-seating)」和「群體角色扮演(group role-play)」等技巧,編導小組運用戲劇呈現的方式將某一社會議題(如環境保護、種族分歧)具象化,並且在設計、排演的過程中預留出可供參與者實際介入討論或表演的空間,讓參與者能夠從此一虛擬的情境裡充份地感受到問題本身的深度及難處,進而在多方思辯、溝通後做成自己的結論或決定。劇場潛能於此散發出一股龐大的橋樑力量,使得平日淨在校園內接受知識餵養的靑少年得以走出象牙塔和牆外的社會現實進行直接觸握,同時對自我存在和周遭人事間的關係脈絡做番整理與思省。而這正是GYPT這個戲劇團體向來所堅持的編演理路和創作目標。 舉九四年春該團以前南斯拉夫境內之紛爭爲憑所製作的《粉碎太平》Broken Peace爲例:藉由群體角色扮演的方式,學童們在演敎員的帶領下以商業考察團的身份前往一個戰火初歇的虛構城邦做訪問。途中他們邂逅了生意人伊佛、咖啡店老闆和他的女兒娜達,以及隻身在亂世中顚沛班離的偶劇師父佐蘭(GYPT的道具師特別以回收的垃圾黏製出兩尊可用木棍操縱的玩偶來增添敍事的魅力)等人,並且從這些角色的口中聽聞了許多有關戰爭、國族、親情、愛情、偏見與仇恨的故

透過種種民衆劇場表演的訓練方式,格林威治靑少年劇團結合了戲劇與敎育的技巧,爲專業的劇場藝術活動,和非專業出身的劇場愛好者,開闢了另外一條蹊徑;使得觀衆不再被動,劇場也不侷限於娛樂和欣賞,不但打破了演員與觀衆的藩籬,也使得所有參與者在思考上獲得深刻的啓發。

仲春,發現舞蹈劇場請到烏帕塔舞團前首席舞者海蒂.泰戈德爾來台,舉辦爲期一週的「德國舞蹈劇場硏習營」,帶來對肢體、舞蹈不同的思考邏輯。

如果姚先生不媚流俗、不求現實名利的精神價値,是我們希望在任何形式的紀念活動中加以留存、記錄(記憶),以供後來者追念的目標,那麼我們就應該以同樣的堅持自我期許,以同樣嚴肅的態度、不計私利或個人情感地對姚先生的創作與理論加以檢視,或許這才是對他最好的「紀念」方式。

隨著戲的進行,在享受著悅耳動聽的音樂、極具感官震撼力的音響效果、華麗的燈光和淸晰奪目的影像的同時,我卻也逐漸感覺,在「科技」與「心」之間,確實有一段遙遠的距離。

《我》劇有非常一統的結構,面對以「本我」與「男身」對話爲主調的內容,編導選擇以正反呼應或左右相對的二分結構。

《我》劇從一開始即使用對襯結構(Symmetrical pat-terns)一貫到底。劇情、對話、分景、視覺交叉線、音樂運用、人物,甚至次要角色的安排,皆束縛在前、後呼應,重覆相對、互補的框架之中,鏡面分隔的意象(mirroring images),引伸出實、幻之間主、客體的並置,篡升或消長。在現代戲劇創作中,很難再找到比《我》劇更工整,更可被預料的結構。

本網站使用 cookies

為提供您更多優質的內容,本網站使用 cookies 分析技術。 若繼續閱覽本網站內容,即表示您同意我們使用 cookies,關於更多 cookies 以及相關政策更新資訊,請閱讀我們的隱私權政策與使用條款。