寫在羊皮紙上的歷史

《台灣小劇場運動史》的歷史幻視綜觀全書,作者若能取如《台灣現代劇場論》之書名代以《台灣小劇場運動史》,或許就不會讓人強烈的感受到一位「啓蒙進步主義」者卻持以唯心論的批判立場,那麼作者也不至於因爲對「否定的解釋學」的意識形態批判產生一種憎惡。

綜觀全書,作者若能取如《台灣現代劇場論》之書名代以《台灣小劇場運動史》,或許就不會讓人強烈的感受到一位「啓蒙進步主義」者卻持以唯心論的批判立場,那麼作者也不至於因爲對「否定的解釋學」的意識形態批判產生一種憎惡。

在第二樂章接第三樂章之間的短暫裝飾奏,穆特竟然依舊運用滑音帶過,突然間,似乎克萊斯勒與過去被公認演奏貝多芬最佳名盤的那些名小提琴大師們,全部被刮了一巴掌!

不同爵士樂團的演出,一在國家音樂廳,一在國父紀念館,呈現兩樣風格,也帶給觀衆不同的感受,卻共同掀起了夏日台灣第一個爵士高潮。

這次的「放風藝術節」並沒有創造出派出所劇場的人潮,或許背後有許多不爲人知的外力限制與難言之隱。如果因爲現實因素,我們不能期待一個「小劇場聯盟」即時發揮劃時代的影響力,那麼還是期勉所有劇場工作者,擺脫過去台灣小劇場的包袱與意義,重新尋找自己的定位。

用戲謔或童話方式陳述生活暴力的台灣渥克劇團《新千刀萬里追》中,「人人都能成爲殺人魔」的想法,可說是導演張碩修在卡在新舊世代觀念交替中,面對亂象叢生的社會,矛盾又無力的喊話;也是導演面對無力抗拒的自身環境,心虛而膽小的迂迴,無可避免的在這齣戲中間接表達了自己和身處的環境。

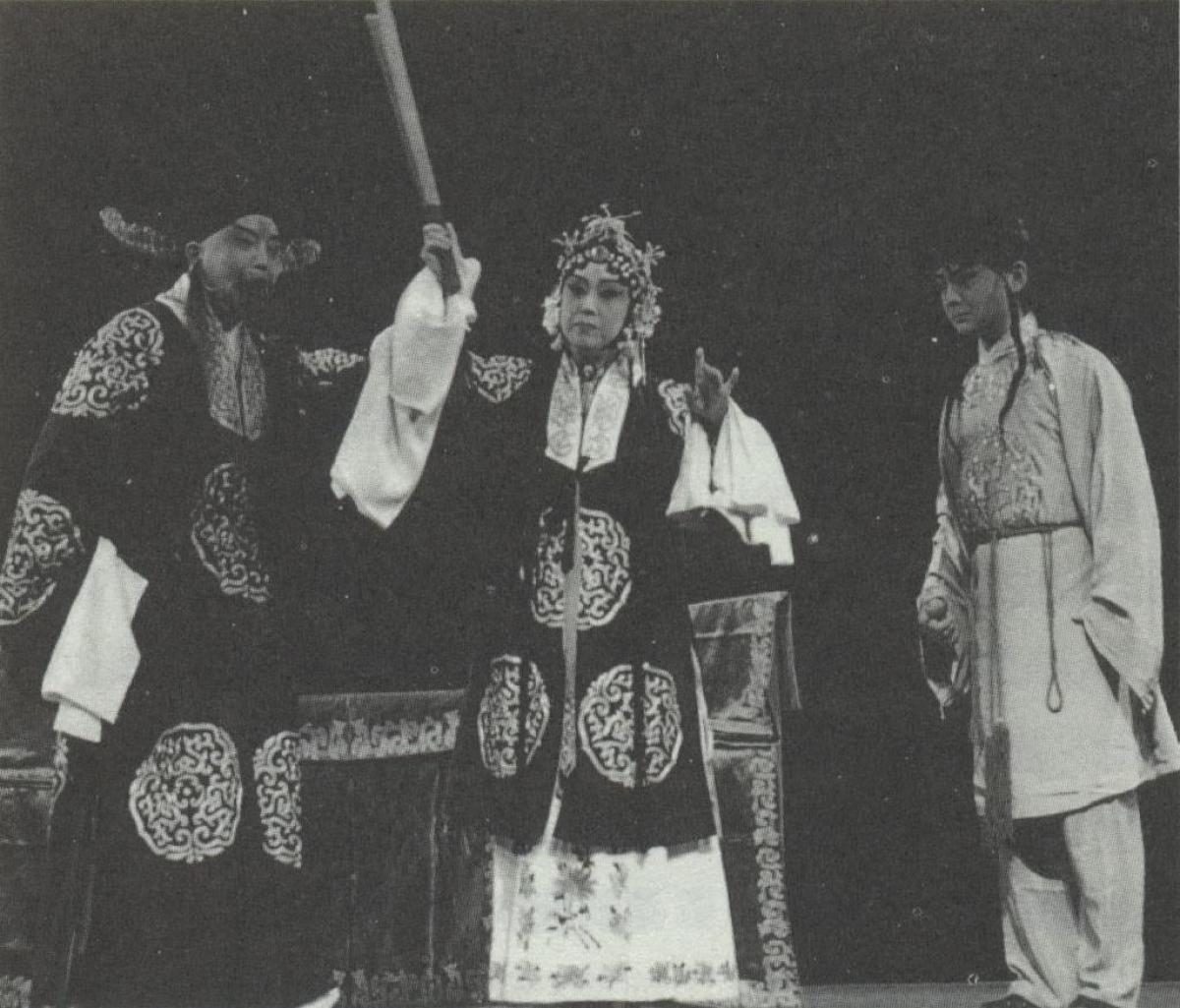

這次「北京京劇院」在傳統部分推出了許多冷戲,惟其冷,故反而舊中顯新;新編部分按順序排出了「文革前文革引爆點文革後」《掛帥》、《海瑞罷官》和《畫龍點睛》三齣大戲,前兩齣仍以舊程式爲依歸,最新的《畫龍點睛》則展示了由「演員劇場」到「編劇中心」的重心轉移,淸晰勾陳「戲曲改革」的脈絡痕跡,一路「演」出了京劇史。

觀衆對文革的京劇產品《紅燈記》避之惟恐不及,引發文革的名作、四人幫冠以「大毒草」之稱的《海瑞罷官》卻趨之若鶩,頗有滿城爭說海剛峰之勢,卻遺忘「白匪將幫」呼應的不正好是「殺朱拔毛」嗎?現階段寶島的人民,都得了政治過敏症,我們存著以牙還牙的回擊心態,能夠將「政治與藝術、戲與史」的界限,理性分辨的觀衆恐怕不易也不多。

不管是「社會寫實」或是「社會狂想」的情節,一旦賦予台灣色彩,在台灣演出,就會產生一定程度的戲劇感染力,觀衆很自然可以找到認同甚至對話的部分,也無形中加深了對這個社會的認識與關懷,這是李國修的作品最値得重視的特質之一。

不一定以某種程度的舞蹈知識建構出「價値評斷」的舞評者就是一個權威者;而一個看到舞者的身體事實的舞評者就不是權威觀點。這種二分法的破綻是,常常疏漏了以藝術之名,掌握着豐富的社會資源的藝術家,他們才應該是被批判的權威者吧?

第三屆「一九九九台灣國際音樂節」已於七月十五日落幕。今年的授課老師陣容堅強,他們除了指導參加音樂營數百位學員的演奏課程之外,也在連續十二場的密集演出中一一登場,呈現新竹所舉行的各音樂會中少見的盛況。

作曲,再度成爲歐陸爵士樂手的重要課題,全然的即興演奏,不再是衡量作品的唯一標準了。

除非不得已,他不隨便讓旋律濫情。普雷特涅夫在彈琴時就像一個指揮家,超越了技巧的極限,同時掌握音響的時空,而充分表達他對樂曲的理念。

林昭亮與李堅的搭配,思緒淸晰、冷靜。後者十分盡職的烘托出林昭亮的頑皮個性,讓音符的跳躍處處充滿律動感。

將廢話變成有意思的弦外之音是紀蔚然劇本語言書寫的長處之一,但是那種本質消極的人生觀在創作過程中書寫「放棄」的心情也躍然紙上,對觀衆懂或不懂、欣賞或厭煩的不放心更呈現在喋喋不休的辯論與鬥嘴之中,形成一種矛盾的憂鬱,渲染所致,戲劇的推動與發展也不免膠著在一片曖昧之中。

導演試圖交代所有的故事情節:魔王的入侵、作家們的悲哀、大作家與瑪格莉特的愛情,又要在其中穿挿許多點綴的故事,使得許多部分都冗長而難以消化。這也許表達了故事中陰沉的一面,但演出中不時出現的誇張肢體與偶發笑話,讓人覺得像是「有點悶的荒謬劇」。

瑪姬.瑪漢在並置大量無用言談與訊息的同時,揶揄了「聽」與「溝通」二事。觀衆用身體全心傾聽的,是一串串不成語義的音節組成,而不是日常充斥耳邊的消息言論!

以多樣化舞蹈作品剌激學生的成長,但這些經驗尙嫌不足的年輕舞者,在這場一面倒的挑戰中並非完全落敗,也期待老師們更勇敢的挑戰自己。

《非關慾望》所顯現的狂妄與露骨,讓我們領敎到一個表演藝術創作者創意的奔馳與不羈;溫.凡德吉帕斯與全體舞者毫不遲疑地表現對肢體直覺與創作直覺的自信,實在讓汲汲於所謂一點專業的藝術創作者,大開眼界。

人類一直有個飛翔的夢,但現在它也是藝術創作者的大夢,藝術創作不需要太多美學理論的約束,也無需背負傳統文化的包袱,它需要的是信仰,是自覺,是對宇宙的信仰,對生命的自覺。

面對這群自稱「庄脚俗」的孩子,卻讓我一次次地感受到由靑春體內湧出源源不斷的能量與創意,以及一種赤脚出沒球場貼近土地的律動。他們獨特的肢體語言、脫口而出熟悉親切的母語、令人撃節讚賞的台語順口溜,都讓我受益良多。

當靑少年的創意只是不斷地複製媒體輸送的資訊和印象,只能挪用媒體不斷拷貝過的形式和邏輯,除了顯現台灣美學敎育的匱乏外,戲劇專業知識不普及的情況,也幾乎到了令人挫折、憤怒的地步。長遠來看,若不在美學、藝術和人文科學方面的敎育加把勁,不設法開發年輕一代對美感和創意的自覺性與積極性,未來的台灣藝術,恐怕只有不斷繼續移植歐美、日韓文化而禁不起任何考驗。

就如同去年台北故事劇場的《花季未了》一樣,俳遊場《我和春天有個約會》的演出,其實相當程度地反映了本地近來「懷舊」與「女性觀點」的文化風潮。但《我》劇的演出,不僅無法建立起任何觀點,甚至連原著劇本中的溫柔與抒情,也被破壞殆盡。

藝術學院的這一場製作,造境元素雖有前例可尋,卻是「莎士比亞產業」在台灣劇場終於「現代化」的見證,證明台灣也可以有導演莎劇的條件。雖然馬汀尼所塑造的熹波麗塔沒能形成足以統攝整場演出的詮釋觀點,卻充分表現莎劇結構均衡的大奧妙。她使我們相信,台灣劇場也有可能內化莎士比亞的戲劇經驗。

對於一個肩負有別於其他劇團「使命」的演出團體,在呈現老年經驗時是否對演出的手法能有妥切的安排,而不致使技巧上的問題影響到整體表現,這不但是演員,更應該是編劇、導演、設計者必須思考的。

在《大將春秋》裡,我們看到了「戲曲傳統」這一個大包袱引致的種種現代舞台適應不良症,從演員轉型的陣痛與劇團摸索的尷尬,到劇場人才資源各自爲政的游離狀態,在在使得這場演出帶著視覺與聽覺上實驗性的焦躁。

本網站使用 cookies

為提供您更多優質的內容,本網站使用 cookies 分析技術。 若繼續閱覽本網站內容,即表示您同意我們使用 cookies,關於更多 cookies 以及相關政策更新資訊,請閱讀我們的隱私權政策與使用條款。