人生如戲?戲如人生? 談美國A.R.T.演出〈六個尋找作家的劇中人〉

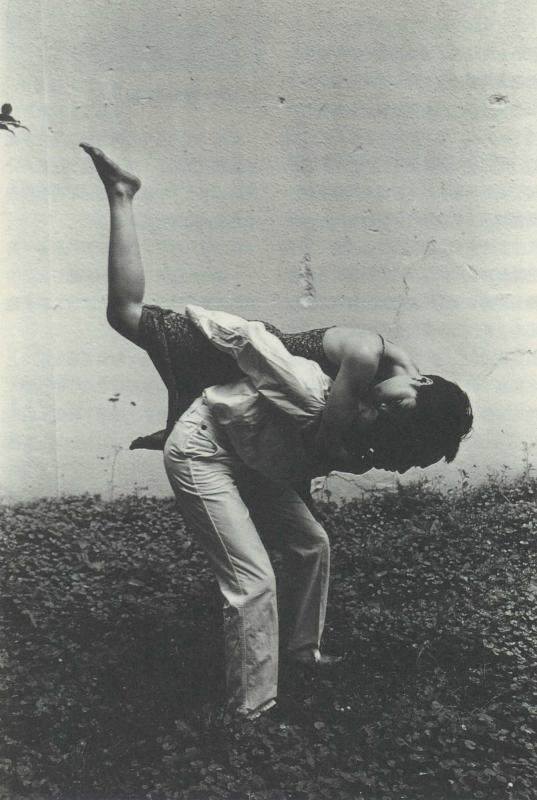

義大利劇作家皮藍德婁(1876-1936)的《六個尋找作家的劇中人》,是哲學含意極深的一齣戲,一般人只閱讀劇本不免感覺艱澀難懂、無從捉摸內涵。而此次國家戲劇院邀請美國A.R.T.劇團,由羅博.布魯斯汀(Robert Brus-tein)執導本劇來台演出整齣戲的劇場呈現及導演布魯斯汀對劇本的改編與詮釋,完全掌握了原著劇本的精髓,令人直接從劇場演出中,解開閱讀劇本時的困惑。 處理「眞」與「虛」的衝突 皮氏的這齣戲是建構在相對主義的框架中探討眞實與虛幻、藝術與生活、形式與生命之間的衝突。在皮氏的觀念中認爲生命是流動的、易變的,任何事物皆不是絕對的,而是相對的,是眞實中帶著虛幻,虛幻中帶著眞實。此劇以「戲中戲」爲結構,便是整個相對架構的基礎,其目的是要打破觀衆與舞台之間的距離,讓觀衆處在「觀看某劇團排戲」的時空中。此次布魯斯汀亦將時空巧妙地轉移到台北國家戲劇院,觀衆是被安排在「進入國家劇院觀看美國A.R.T.劇團排演《麋鹿國王》時所發生的一切事情」的環境裏。 戲是在觀衆入席前就已經開始了(演出前燈光師與佈景工作人員便若無其事的在舞台上走動、交談、打掃舞台),使得觀衆和演員是處在同樣的時空裏,大家都是來劇場裏排戲或看戲的(國家劇院也配合著未暗場燈和唱國歌),而劇團的演員其實演的就是他們自己,用的是他們自己的名字,也和觀衆一樣的從觀衆席入口進入劇場,如生活般自然的即興表演。他們和觀衆一樣遇到了來劇場找尋劇作家的「劇中人」;此時觀衆也變成了演員(來看排戲的演員),和劇團演員一起進入了生活(戲)與形式(六個劇中人的故事)的相對衝突中。 戲就在這樣的相對架構下展開,六個劇中人過去的故事一點一點的被揭露出來,演員和六個劇中人辯論著角色與演員的眞實性。一切的情節似乎都在爭論著誰眞?誰假?誰對?誰錯?誰虛?誰實? 「劇中人」與「演員」間的虛實 在父親與繼女演出亂倫的那場戲時所使用的那面「大鏡子」,可看出是設計者對原著劇本有過深入的了解而做的設計。當皮條客顏尼歐.巴雉(Emilio Paz)和私娼的場景如魔術般投射在鏡面上時,戲的演出便從舞台上化入鏡子之中,而不是在舞台上。事實上,繼女是坐在劇團排戲時所用的板凳上,而巴雉則坐