縱橫《非關男女》

《非關男女》可說是「文學界跨刀劇場界」的力作,從編劇、導演到演員,幾乎全由當今文壇知名作家擔綱;筆端的千百情態,換成眞人的現身說法,舞台技巧雖非專業,依舊魅力十足,引人入勝。

《非關男女》可說是「文學界跨刀劇場界」的力作,從編劇、導演到演員,幾乎全由當今文壇知名作家擔綱;筆端的千百情態,換成眞人的現身說法,舞台技巧雖非專業,依舊魅力十足,引人入勝。

受到當代「反敍事」劇場風潮的影響,劇本地位一落千丈,從前被視爲「經典」的作品亦難逃詮釋者「強橫蹂躪」的噩運。可是,當代導演叛離本文和形式上的重塑新義,是否足夠彌補他所背叛和捨棄的?如其不然,背叛和捨棄又是爲什麼呢?

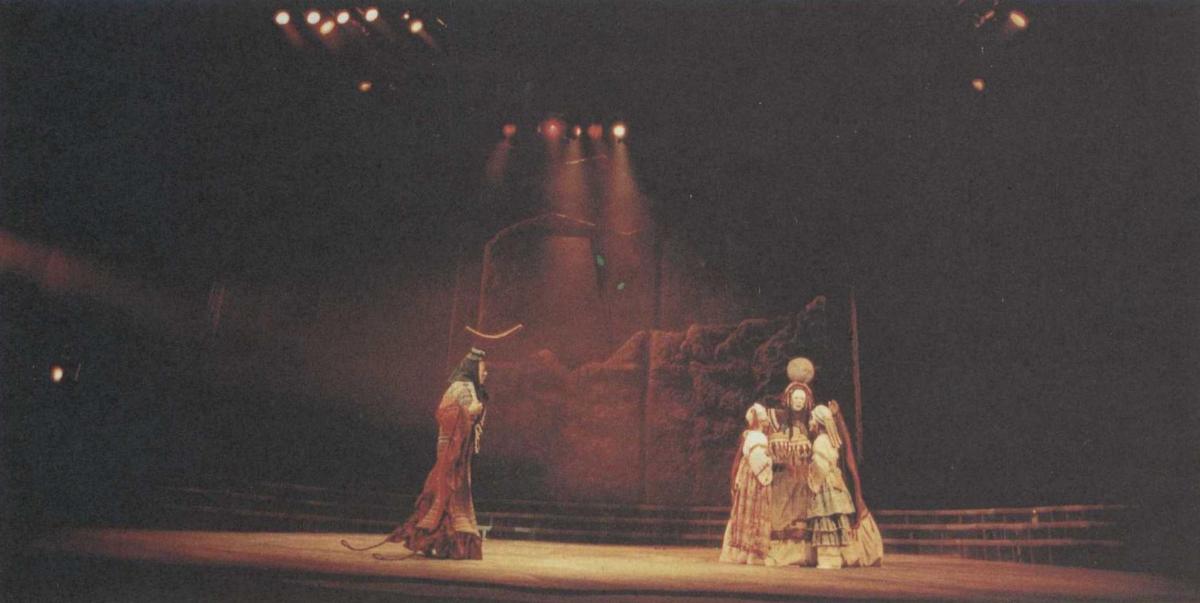

由流派藝術的高度發展,到劇場形式與敍事手法的革新,傳統戲曲跨出了艱難的一大步。我們從北京京劇團、中國京劇院與湖北漢劇團的演出,瀏覽了京劇由傳統到現代化的三個階段。而《樓蘭女》的搬演,在探索未來戲劇的可能性上,是否預示了舉步維艱、困難重重的逆境?

《樓蘭女》改編希臘悲劇《米蒂亞》,不僅止於運用不同型態的劇場媒介,更進一步企圖呈現本質迥異的戲劇型態。然而,原劇對白的大量刪減,歌舞隊角色的混淆不淸,結局以地遁取代騎龍的象徵,在在削減了《米蒂亞》的多面與深沈。

這場表演的三個劇團非常巧合地顯現台灣歷史的三個階段:傳統中國、日據時代、台灣現代。而他們的身體語言似乎也與此相呼應──節制、壓抑、錯亂。然而,小劇場對旣存的現實似乎渺無指涉;那麼,小劇場自我犧牲或反抗體制的目的是什麼?

爲什麼要顚覆身體?不是因爲社會體制束縛了身體,更不是因爲自己裏面的反抗傾向。眞正的顚覆只能是爲了個人內在的整體和諧;當我們的身體變成自己裏面的獨裁者,理智和情感都淪爲奴隸時,我們必須顚覆它。

這齣「舞蹈戲劇」所使用的肢體語言反映了創作者欲融匯各類表演形式的企圖心。而取擷自日常生活的動作亦能與舞蹈等量齊觀,讓人細細品味。

《一念萬年》是旅法多年的戲劇舞蹈工作者林原上,繼編導台東公敎劇團演出《後山煙塵錄》之後,在皇冠小劇場推出的「戲劇舞蹈」作品。該作品的創作意圖源自於林原上和高行健兩人去年合作的《對話與反詰》(Ja Oder Nein)一劇中,一個東方和尙的角色。爲了凸顯和尙頑固又幽默的本質,創作者採用兩個和尙的對比來呈現,由林原上和吳朋奉兩人擔任演出。 「一念萬年」一詞出自佛經,以此作爲演出的標題頗有禪味;而和尙在立起的棍子之上立雞蛋的設計,爲作品再添一分哲學意味。這個標榜爲「戲劇舞蹈」的作品,企圖藉由兩項表演藝術的結合,優遊於「禪」的精神界和物質界之間。整體來說,該作品在劇場效果的運用,以及觀衆情緒反映的掌握上相當成功,尤其是在各段落的起頭和結尾部分,顯現出編導和參與演出人員的功力。 由於作品的創作動機具有禪味,而表現形態又是結合戲劇與舞蹈,因此觀衆的欣賞態度自始便顯得有點受到以上兩點的影響。 其實,不論是戲劇或是舞蹈,經由演出形態表現出的宗敎理念,祇能算是編導個人的領悟,並經由演出人員和劇場效果,外化而出的表現。它在作品的創作中祇是個起始點,提供一個靈感增長的環境。對創作者、表演者和觀賞者而言,它是個誘因,而非樊籠。 若是觀者在欣賞作品時執著於演出作品的「禪」爲何?是否屬於正統?表演者的台詞爲何?出自何處?肢體語言、道具和劇場效果的運用是否與禪有關?等等智識腦力的問題,那麼此時觀者成爲分析者、評判者,絲毫不曾享受到觀賞演出的樂趣。而所得的印象,則可能和原本編導者的創作意圖相去甚遠。 創作者林原上說他這次要做的是「有舞蹈成份的戲劇」,文字上看來是以戲劇爲主、舞蹈爲輔。然而演出時呈現的作品,卻是無法將二者以主、從的方式劃分。作品本身是林原上親手繪寫,內含動作、聲音、經文詞句,看似卡通漫畫稿的劇本;再經由排練、即興等工作方式而形成的,並不刻意劃分何爲舞蹈、何爲戲劇。例如在《一念萬年》中有個段落,二個和尙由舞台後側,沿著斜線的路徑向前行走,看似飄浮於水面、海浪之上。他們的身子做起落浮沉之勢,而手臂卻是時而如翅膀般地振動飛舞,時而如浪潮般地海湧起伏。此時觀衆見到的可能很難明確劃分是默劇動作或是舞蹈的肢體語彙。其實,自古以來戲劇和舞蹈就經常借用、或是分享彼此的表現方式,因二者均是藉人體爲媒介。 <

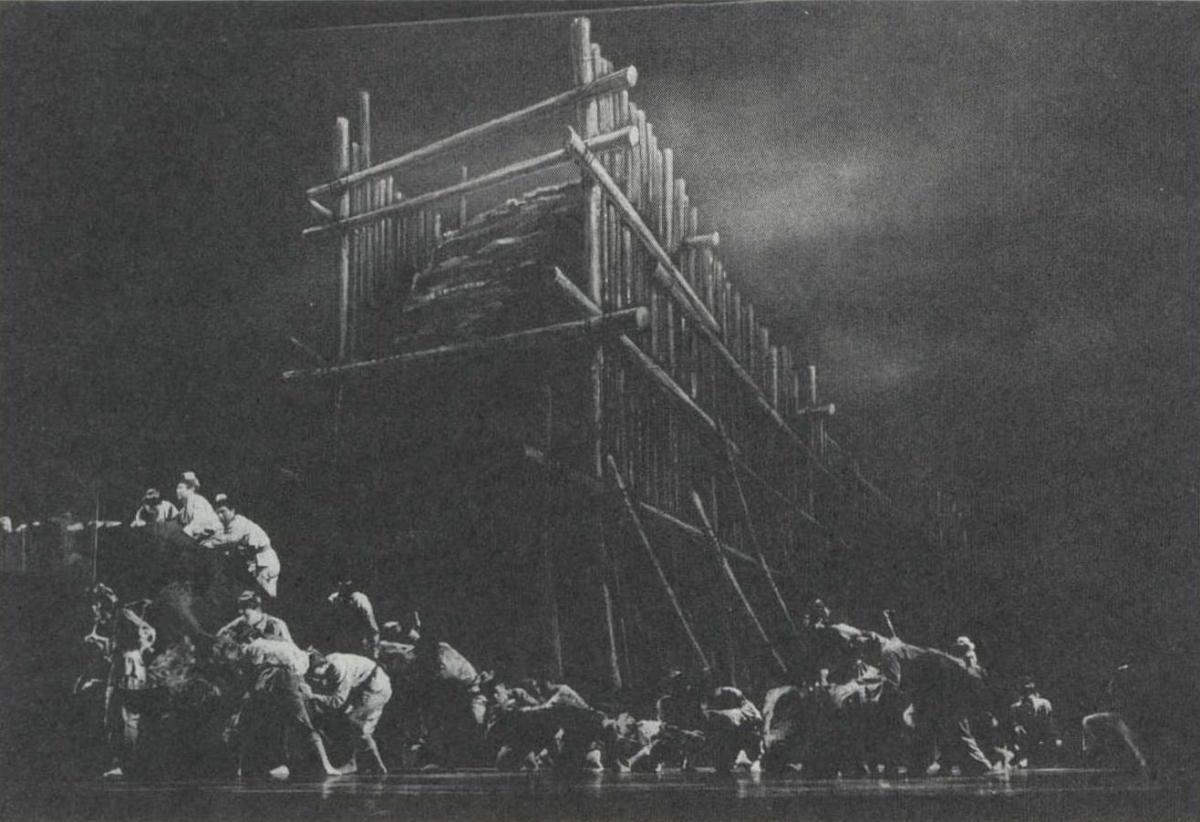

吳文修是位具有理想的華裔歌唱家,一直在日本、台灣致力推廣歌劇藝術。一九八二年在台灣組成首都歌劇團,十一年來通過敎學、硏習、實驗及演出,在台灣培育了不少人才。今年六月底,在台北國家戲劇院關閉整修前,更推出該團製作的第一齣大型中國歌劇《萬里長城》,作爲「台北世界戲劇展」的重頭節目。吳文修自己除擔負團長之職外,還身兼編劇和擔任男主角(另一位男主角則由莫華倫擔任)。 吳文修對這次《萬里長城》的製作,懷有很大的希望,在演出場刊中共列出六點目標: ㈠希望能達到全世界人類都能了解的藝術。 ㈡能證明我們在國內對歌劇發展的紮根工作有了成果。 ㈢能確定中國新歌劇之型態。 ㈣達到高水準之演出,將來能在歐美國家繼續演出。 ㈤希望政府更能了解歌劇的重要性,不懼於其巨額經費而裹足不前。 ㈥使國內聽眾更能了解和有信心。 吳文修這六點目標不僅面對當前的台灣社會,更面向世界,想法不可謂不宏觀,目標不可謂不遠大。要使中國歌劇國際化,確實是一個很動聽的目標。 中國歌劇未有滿意作品吳文修提出具體新設想 在西方,歌劇藝術一直以來都具有崇高的地位,不少作曲家都視創作歌劇爲最終目標,即使在今日大陸、港、台的作曲家,不少人同樣將歌劇創作視爲藝術事業的頂峯,原因是要能成功創作出一部歌劇,單是作曲技巧,便要在聲樂和器樂上,包括獨唱、合唱、樂隊配器,人聲與樂器配合,有了充份的掌握後,才敢動手,在此之前,還要找到合適的題材,合適的編劇,和歌詞作家,作品脫稿後,製作能否成功,還有賴導演和一群台前幕後工作者,並不僅像管弦樂作品那樣有一個好指揮,好樂隊便成。 以往的事實證明,在沒有歌劇傳統的中國,要發展西方形式的歌劇,並不容易,以往的中國歌劇令人滿意的,筆者至今尙未見過。發展中國歌劇的道路實在太長,要探索的問題太多,過去好些作品都止於摸索階段,這次的《萬里長城》,同樣是在摸索,而且從創作、製作、到演出,都存有不少問題,能否達到吳文修設定的目標,自然存疑。不過,《萬里長城》和過往的中國歌劇不同的地方是,完全撇開了過去中國歌劇創作和製作過程中的「民族性」包袱,而這一點,也正是最値得注意和探討的地方。 吳

「人子」劇團的《衣櫉世界》,以心理寫實的手法,呈現一個兩人世界中壓迫/性虐待的過程。這齣被某些小劇場人士目爲開倒車的「寫實劇」,究竟是想嘗試回到什麼樣的原點?

「我是好哈姆雷特,給我一個理由傷心吧!啊整個地球和你換個眞正的悲悼,我像個駝子拖著我超載的大腦,在這個希望的時代有些東西已經腐爛,讓我們鑽進地球從月亮把它炸掉。」

甫成立一年的小劇場新健將「台灣渥克」,以顚覆性的輕快筆觸,描繪台灣肥皀劇社會下的庸俗喜感;馬戲秀場似的表演在粗糙中活力充沛,在陳腔濫調中出人意表,在一切的胡鬧、瞎鬧和倒錯中,觀衆歡樂看戲。

如果我們的劇場創作仍自戀地鎖在文字的牢籠中,讓觀衆一次又一次從膨脹的宣稱/宣傳與表演品質的差距中落荒而逃,那麼,觀衆對劇場的信心又能持續多久呢?

「舞蹈空間」的《繞地遊》是結合了生活、戲劇、舞蹈的後現代展演,包括了〈通天吼〉、〈拜水〉、〈賣舞〉、〈拈花作羹湯〉、〈家裏見,嗯?〉、〈這廂有理〉、〈我──生命的價値是否步上了歪曲?〉等舞碼,於各個不同的開放空間,用面對觀衆溝通的方式,探討種種社會議題,不但是對傳統舞蹈的反動,也是對封閉的「形式之美」的挑釁。

《繞地遊》的明快節奏及舞者的無盡精力,讓人覺得消費性社會的另一角落依然存在著某些希望及理想。

儘管風格仍停留在傳統的寫實方式,演出中影像舞蹈(Video Dance)的運用和非舞蹈人才的加入演出,卻値得我們探索深思。

陳瑞斌的鋼琴演奏氣力強勁,足與樂團抗衡;一首《帕格尼尼主題》狂想曲演奏得浪漫激情。指揮呂紹嘉將《天方夜譚》由平實、緩和引領入暴雨狂雷的快速度、大對比,故事的敍述性在他的掌握中浮現而出。

中國戲曲發展的歷史中,從來不曾獨立或特別強調劇場中的某種元素;西方劇場所揭櫫的各種革命,如「作家劇場」、「導演劇場」、「演員劇場」等,從未在中國傳統劇場中出現。然而,傳統戲曲中以演員爲主的表現形式,與其說是有意識的強調,毋寧說是一種特殊的畸形成就。

由人子劇團陳偉誠執導的《衣櫉世界》,五、六月間在松江路二號的一間地下排練室演出;基於觀衆提出的疑惑,黃承晃作了更深的思索

在追隨明星演出的幕落後,該思考的是,眞正吸引人的,是因歌者嚴謹和投入所呈現出的深刻音樂性?或僅是「明星」耀眼的個人魅力?

透過國際打擊樂好手的相互競技交流,打擊樂豐富的多樣性及藝術性得以呈現,對於國人觀念的提昇、技藝的精進、國內作曲家樂作的發揚,均具有積極意義。

雖是簡短的小歌,如何在繁複的題材甚至樂句變化中,掌握住字音的傳達及戲劇表現力,則是對聲音魔術師的大考驗。

演奏家最困難之處,是在登上世界各個不同的舞台時,能以豐富的經驗,調整自己演奏的方式,呈現出最完美的樂聲。首度來台的大陸小提琴家薛偉,於全場四支曲目的表現上,快速調適,漸入佳境,相當動人地展現他纖細音色的特性。

有份量的木琴(marimba)音樂會在台灣十分罕見;安倍圭子四根飛揚的棒子,充滿動感地以木琴表現了日本現代音樂作曲家伊福部昭的〈協奏曲式的讚美歌〉。

抽象簡化了的八仙北管身段中,突然跳起華爾滋般的雙人舞;北管老藝人在現代舞蹈的舞台上醒來,洒掃、自述生平,上妝、來一段〈探監〉。經歷一場《北管驚奇》,觀衆的反應是

本網站使用 cookies

為提供您更多優質的內容,本網站使用 cookies 分析技術。 若繼續閱覽本網站內容,即表示您同意我們使用 cookies,關於更多 cookies 以及相關政策更新資訊,請閱讀我們的隱私權政策與使用條款。