強勢作用下的暗微反撲

評澳洲艾雷那現代劇場《吞噬青春》聲光影像與舞台裝置的結合,強烈地震撼了觀眾,但同樣應有主角分量的演員部分,卻在強勢的硬體形式下,幾乎是消失的。愛娃對電腦的反撲,說明了導演對兒童能力樂觀的期望,為全劇幽暗的色調,帶來一線生機。

聲光影像與舞台裝置的結合,強烈地震撼了觀眾,但同樣應有主角分量的演員部分,卻在強勢的硬體形式下,幾乎是消失的。愛娃對電腦的反撲,說明了導演對兒童能力樂觀的期望,為全劇幽暗的色調,帶來一線生機。

一般商業劇場與導演創作的精髓如此無緣嗎?還是觀衆的口味在多年來的教導與「引誘」下,已經成了非喜劇不看的偏食心態?如果真是如此,那不只是台灣劇場的悲哀,更是創作者的悲哀。

三十舞蹈劇場「主題式」舞展的製作愈來愈成熟,劇場表現也趨於完整。《國歌四賦》從序幕前的劇場氣氛安排、編舞創意到舞者表現,都看到一個舞團成軍四年的努力。

《孫安動本》是這齣戲的原名,《孫安進京》則是經李寶春導演兼主演「動」了(劇)「本」後的今名。 它最早是山東柳子戲,後來被移植為京劇,現在又經過顛覆性的改編,雖然仍是京劇,卻有了「新老戲」的名號。《孫安進京》一如李寶春以往的「新老戲」系列,在意識與技法上,均揚棄陳陳相因而大膽探索,但「萬變不離其宗」,仍然嚴守屬於京劇的藝術規律。

《有關借來的人生》藉由舞台上的舞蹈與銀幕上放映的影片,以雙軌進行、虛實錯置的方式,呈現出人生中介於生和死之間的吉光片羽。

這四套來自不同地區或文化、橫跨歐亞非三大洲的節目,不但反映了台北舞蹈消費的國際化趨向與新文化版圖的開發,也透露出當下國際舞蹈圈的流行訊息,那就是性別、身體與文化。

勅使川原三郎不刻意隔離出一個舞台空間以傳達靈性,快速動作也不是過去祭儀中的癲狂, 如數學般的理性與純粹,竟一樣可以將神聖表現得淋漓盡致。

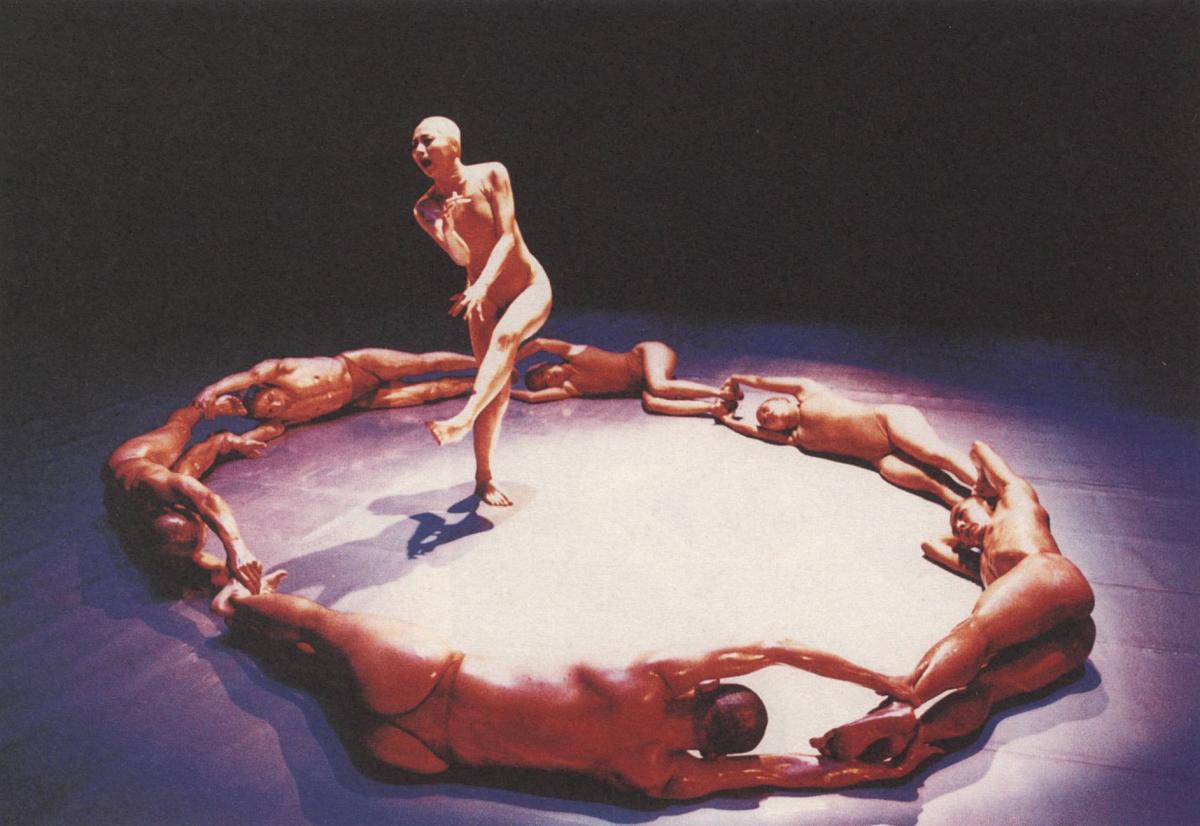

《斷層》的爆發力及所呈現的悲劇,與抹滿嬰兒油的舞者、滑溜溜的地板,呈現極端的對比與反諷, 也反諷了那些著裝正式「消費型」的觀衆,彷彿打了他們一記耳光。

伊牟田耕兒演出的最後那一段,是一個讓你不能忽視的孤獨生命意象,在靜默中一點一點地竟被「表演」出來。《李爾三個王》大槪只能說是一種捉迷藏的遊戲, 甚至不太清楚自己的偽裝已達到何種程度,也許,「三個王」都被自己的表演所迷惑住了吧!

透過經驗豐富的劇場編導和演員,以及具有劇場教育能力的引導者,在簡單但精緻的小型演出模式中,培養戲劇藝術的鑑賞能力,激發可能的戲劇創作興趣,成為可以預期的劇場未來。

奈.羅沙洛本身散發出音樂即是生活的特質,經過他身旁的人一定會忍不住地再看他一眼或停留一會, 從中觀察,你會發現,他無時不歌,且跟著旋律跨步,更有趣的是,他會邀你一起哼哼唱唱、或隨著音樂搖擺,或使用現場任何可以發出聲音的物品來點節奏,音樂彷彿就是他的靈魂。

她能細膩地連結樂句之間的圓滑和延伸的空間感,並且把舒曼的雙重性格「佛羅倫斯坦」(Floranstan,熱情、大膽、直接)與「伊索比烏絲」(Eusebius,細膩、多愁善感)之特質,形成強烈的對比,令人印象深刻。

兩手以單音平行八度於d小調中進行,陳宏寬在音與音之間賦予許多推升的力量,使樂句能呈現更完整的凝聚力,這與樂團所表現較舒適的感覺有些出入;幸好經驗豐富的指揮及時加以調和,使衝突化解至最低。

Zodiac旺盛的實驗企圖,尤其明顯地表現在它對劇場與媒體再現功能的辯證上:它既深刻地思考又熱切地迷戀兩種媒介的再現企圖,它既可以讓劇場與媒體互相辯證又可以讓它們狼狽為奸。

《人間條件》提供了另一種「好看」的戲劇模式,這是長期浸淫在電影電視廣播及廣告媒體的吳念真,用不同於劇場思維的創作結果。於是劇場成為創造人間幸福的場所,「千萬要堅強」也成為一種現實不如意時苦中作樂的呼喚與叮嚀。

自編自導的邱坤良,似乎有意為處於後殖民潮流的台灣尋求歷史定位;這齣戲讓我們看到,台灣從進入歷史時代之初就是多族雜處的移民地,競生逐利難免有衝突,但是商盜兩棲亦白亦黑自有其隨浪逐波的法則。

舞者的肢體表現最傑出亮眼;音樂也為舞蹈營造出不同的氣氛。但是道具、舞蹈表現形式與、意象符號的反覆使用,與舞台設計的單一化,在視覺感官上則稍顯單調簡樸。

《原》的文本架構具有雙重的包覆性:顚覆舞蹈迷思為其主要目的,而批判都市生活則為另一重子題,也是用來演譯「顚覆舞蹈迷思」的工具。

在戲劇張力考量和劇場多元媒介的運用之下,肢體不僅不再是唯一的形式,還變成戲的點綴物,舞蹈在劇場裡失重的結果讓人感到惋惜。

在後現代舞蹈時期,堅持浪漫主義中國風與現代主義西方肢體訓練的雲門舞集顯得有些痴騃,好比一群信徒用淬鍊後的身體,神聖地守護著這近似信仰的傳統。

《竹夢》的演出深深攪動了台灣人身分認同深層結構的文化記憶,不管中國人,還是台灣人,永遠都要在「傳統」與「現代」的兩個幽靈之間, 找到自己身分認同的基盤,雲門舞集大槪可說是一個最典型的例子。

普雷特涅夫不彈衆人「想聽」的樣式,而是彈自己想達到的境界。當晚的貝多芬奏鳴曲正如他企圖想達到的「自然、自如、有效率,展現出巨大數量的小細節, 而不影響整首樂曲計畫的全貌」,因而流露出精神上的「交流與溝通」。

首先由獨奏者採用帕格尼尼第六號綺想曲的快速顫音(Trill)帶出氣氛,最奇特的是利用各聲部的演出者交替拉奏主旋律,主題在四處流竄,聽衆被耍得眼花撩亂,煞是漂亮,有如發燒音響的音效測試,加上他們鮮明的肢體語言,搞得全體聽衆血脈賁張。

《輓歌》的故事是一場典型的「儀式過程」:由一場危機(吉米的死亡)開啓,導致了隱忍的衝突(參加葬禮的四名死黨彼此之間的微妙心理關係),在透過強調共享的儀式化手段之後(喝酒、唱歌、形式化的語言與行動等等),關係(有意義或無意義的)繼續維持,秩序(合理的或不合理的)得以重建。

假若親密是一齣悲劇的話,四個男人淋漓盡致地表現赤裸的鬥嘴、打架,不過是在慶祝「過去的關係」已經死亡。編導並非要用「吉米」的自殺來淨化生命的困境,而是在這一場四人「聚會」中,通過對「吉米」的自殺追敘,讓每個人在鬥嘴、打架中宣告自己的重生。

本網站使用 cookies

為提供您更多優質的內容,本網站使用 cookies 分析技術。 若繼續閱覽本網站內容,即表示您同意我們使用 cookies,關於更多 cookies 以及相關政策更新資訊,請閱讀我們的隱私權政策與使用條款。