藝訊

專題

封面故事 Cover Story 請回答,2025!(八)-

Columns 專欄書信體 心之所向

心之所向YC, 年前到香港一趟,適逢香港藝術節,興致勃勃地買了張粵劇演出的票。小時候在家鄉看的是潮州戲,來台灣則接觸京崑、南管、歌仔戲,粵劇難得機緣親逢其盛。印象中的廣東大戲,最早來自兩部電影《南海十三郎》和《虎度門》。 《南海十三郎》改編自1930年代粵劇劇作家江譽鏐的生平,謝君豪飾演這位才高命蹇的粵劇名家,入型入格。裡頭有個片段,十三郎同時開3部戲,端坐在廳堂口述,3名抄寫員俯首案前,奮筆疾書,一人負責謄錄一部劇目。「好,來一段快中板。(哼唱)忠心一片志昂揚,誓闖胡邦降敵往」「(數白欖)我感謝大俠崑崙,救小妹離魔障,惟願今後點打算,我而家都好徬徨」「先來段走馬。哎吔,太惜山伯都未試情共愛咯,迎望夜空等待,傷心百事哀」結果,3個人手速竟然跟不上江譽鏐的思如泉湧,抄寫不及,被他轟出門。撇開情節不提,粵劇詞曲靈巧多變,雅俗有致,自此留下深刻印象。 電影《虎度門》拍的是粵劇名伶推行粵劇改革的艱困,同時又面對自己家庭種種狀況,團務家務兩頭忙。「虎度門」原指演員出入場的台口,伶人上戲,一踏出虎度門,就要忘記自己,變成另外一個人,所以其意涵引申為抉擇的關鍵時刻。蕭芳芳簡直是《虎度門》主角的不二人選。她從童星開始演藝生涯,幾乎在生命每個階段都找得到相對應的角色,年輕時期的風颯俠女,轉型期的「林亞珍」喜劇形象,中年後的《女人四十》和《虎度門》,再到後期寓莊於諧的「苗翠花」等,幾乎每個角色的臉龐都鑿刻了她生命光影的行跡。 說到這,就可以回到在香港看的現場演出。欣賞戲曲表演,妙處總在細節,技藝水平分明擱在哪,角兒就是角兒,唱腔高亮脆爽,動作行雲流水,演得入神,看得忘我,興致一來,總幻想自己也能上台跑個圓場。那晚看的劇目,大場面不少,所以有很多跑龍套的小兵、侍從吶喊助威,烘托氣勢。讓我納悶的事情來了,數十來個龍套在台上,年輕到年老,幾乎大半都在狀況外,眼神無戲、動作乏力,和角兒們一併站在台上,高低對比過分刺眼,甚為不忍。 「龍套龍套,深藏奧妙。演員的起跑道,角兒的品德表。」據聞有此一說,跑龍套的「肚子」要很「寬」,因為要

-

World 國際香港 東九文化中心正式開幕 新館落成結合藝術科技

東九文化中心正式開幕 新館落成結合藝術科技香港的表演場地不少是由政府管理,最晚落成的已經是在2014年開幕、較集中搬演戲曲作品的高山劇場新翼;近年隨著如西九文化區和大館等具個性和節目定位的場地落成,官方的場地方面,在面對設施和觀眾拓展方面的老化與滯緩、疫情後特別針對科技與藝術結合的方向下,終於迎來了政府醞釀多年,亦暖場多時,最近終於正式揭幕的「東九文化中心」。 座落在港鐵站附近,鄰近多個大型商場和住宅社區的東九文化中心,周邊的經濟活動相當活躍,其觀眾拓展的對象也是面向大眾的。中心大樓由香港知名建築師嚴迅奇及其團隊設計,其中包括「一個高滲透度、無縫地接連周邊人流匯點的架空藝術回廊」,整體採光良好的設計吸引很多人流聚集。目前場館內不少展覽是免費入場,如在「樂隊表演、擴音音樂會及錄音理想場地」的樂館進行的跨媒體藝術家王志勇《時間的潮汐》是一個沉浸的互動展覽裝置,週末要等待約1小時才有機會入場.但仍然有不少觀眾靜候參觀。亦有其他專屬的教育空間引入科技互動元素以吸引兒少族群,讓這個座落民居之間的場地更貼近大眾,讓文化藝術得以融入生活。 除了樂館,中心還有劇院、劇場、創館和形館4個場地.其中「可供全牆投影,配備折合式座椅和彈跳板」的形館,「人.舞團」的舞蹈作品《熟悉的陌生》就在這裡上演。作品由新加坡郭瑞文編舞,參與者包括新、馬和港澳藝術家。作為以推動科技與藝術為焦點的場地,作品當然利用了配置的全息投影和讓舞者罈之卓以虛擬方式進入敘事,在演後座談時創作人也有進行介紹,讓觀眾更清楚技術的運用。

-

Choice 生活藝@展覽望向黑水遮蔽的歷史幽徑「2025台灣美術雙年展」探見主體認同的流變在「黑水2025台灣美術雙年展」開幕典禮上,阿美族藝術家馬躍.比吼邀請現場來賓進行一場「承認練習」:承認這場活動的所在地、即國立臺灣美術館周遭曾是原住民守護的土地。這樣的即席「練習」看似只是一個活動的過場,仍可望在人們心裡投下一顆小石子,省視部落消失的源由,而如這般直視歷史「晦暗面」的過程,正是「黑水」的策展企圖。

專題

封面故事 Cover Story 請回答,2025!(七)專題

封面故事 Cover Story 請回答,2025!(六)專題

封面故事 Cover Story 請回答,2025!(五)-

World 國際巴黎兩部約恩.福瑟作品搬演 以不同面向聆聽存在的無聲吶喊2023年諾貝爾文學獎得主約恩.福瑟(Jon Fosse)的作品席捲今年秋天的巴黎舞台。這位挪威當代劇作家以極簡的筆觸、如音樂般的重複話語、欲言又止的沉默,為難以言喻之物賦予了一種聲音。由法蘭西劇院(Comdie Franaise)及熱納維利爾劇院(Thtre de Gennevilliers)推出的2部作品分別以不同角度,勾勒出他筆下的「無聲之聲」。在政治與社會議題喧囂的當代劇場,這2部作品重新叩問身在人世的疑惑,將我們帶往介於等待、失落、哀悼與時間的裂縫。

-

Columns 專欄抵達終點左轉 136.1赫茲的自由振動

136.1赫茲的自由振動有時會看到一種演員,覺得他演戲好自由,最近遇見的是在韓劇《妳和其餘的一切》裡的金高銀。有時會看到一種文字,覺得他寫得好自由,最近沉迷的日本作家多和田葉子。偶爾會看到一種作品,發現自由就是主創的核心,譬如在北藝中心演出的《即席寫真》。 創作的自由也是比較來的。過去半年多,我在文策院參加一個相當密集的工作坊,與韓國的製片工作,將自己的長篇小說《女二》改編成影集。11月也參加了文策院的內容提案大會,做了8分鐘全英文的提案。無論是劇本或提案,都是兩門高深複雜的學問,因為除去內容更關鍵的是必須完全包含受眾的喜好,前者是觀眾,後者是資方。但如果真能摸透他們要什麼(尤其是觀眾)那該算是一種通靈吧。 過程中,剛好看了《妳和其餘的一切》。這部韓劇節奏很慢,沒有結構化的情節波動,在講兩個性格迥異的女生,如何在生命一連串的選擇之下,從朋友變為敵人又回到陪伴。特別吸引我的不是細膩獨特的女性心理與情誼,而是兩位主角的表演,尤其是金高銀。因為角色的跨度,演員必須從20歲的大學生詮釋到40歲左右。金高銀本人是30多歲,確實是個可上可下的最佳位置,兩人在造型上必然需要輔助,相較之下實在驚嘆金高銀的臉型與頭型,能自然駕馭各種變化,這真是老天爺賞飯吃。屬於她個人的能耐,是在跨度上用極為細緻的狀態落差,來為角色做區隔從眼神清亮的大學生,到充滿企圖與夢想的社會新鮮人,以及靈魂受盡影視產業背叛與消磨,從製作人轉職為編劇的40歲階段,全讓人心服口服。另一位主演朴智賢表現也非常亮眼,但姣好的五官在髮型上反而有些局限,全靠演技來支撐,也相當有看頭。 儘管自己身為演員,很討厭聽見別人說「台灣真的沒有這樣的演員」這種話。但金高銀的存在,確實是可遇不可求。不過這齣劇似乎只在某一群觀眾裡發酵著,也讓我再次感嘆自己的品味喜好與所謂的「市場」總是有無法跨越的落差。若這份距離持續擴大,我該如何投身於影集的開發,去尋找或說服那群不知道在哪裡觀眾與資方呢? 從劇場到小說,我都還能稱之為「創作」的事業,到了影集劇本,就完全說不出這兩個字了。當一個產出勢必得用錢才能推動實踐,那就是所謂的商品,而非作品。那到底什麼是商業性?也不見得每個商業作品都能成功變現,不見得每個藝術作品都沒有商業性,譬如最近的日本電

-

Columns 專欄日常素描 在買菜和摘菜的路上

在買菜和摘菜的路上編劇工作的主體,其實很大一部分是在買菜和摘菜的路上,我們沿途或不經意或定睛尋找可用素材,時常忍受落空與失敗,然而要到許久以後你才會明白,每一步走過的路途,每一個你曾經聆聽過分享的人們,他們終究會在某些時刻,與你在不同故事裡重逢。

-

World 國際新加坡 邀香港導演鄧樹榮執導畢製 跨文化戲劇學院25周年探問未來

邀香港導演鄧樹榮執導畢製 跨文化戲劇學院25周年探問未來2025年11月,跨文化戲劇學院(Intercultural Theatre Institute,ITI)邀請了香港劇場導演鄧樹榮為其畢業生執導畢業製作《奧賽羅》(Othello)。 這一版本的《奧賽羅》延續了鄧樹榮一貫的「從身體出發的簡約美學」,每場戲都像畫,舞台設計僅有幾張椅子、或幾個平台,通過不同的擺放和移位,時而表示不同場景、時而彰顯人物之間的關係、時而突顯人物的內心掙扎。每場戲都像視覺藝術作品,舞台設計也成了「說故事」的「角色」。 演員們一人分飾幾角,僅僅通過服裝和形體表達呈現他們扮演的角色,同時也讓演員們反串表演。於是觀眾始有體會,人人皆有可能是奧賽羅、或伊阿古、或凱西奧、或黛絲德莫娜成功帶出莎士比亞劇本的普世性。

專題

封面故事 Cover Story 請回答,2025!(四)專題

封面故事 Cover Story 請回答,2025!(三)-

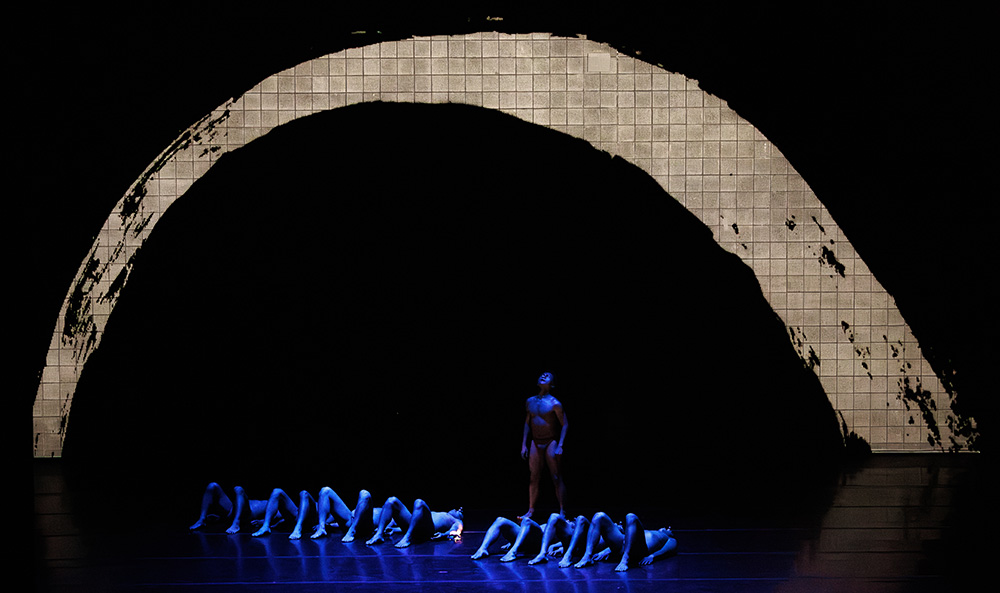

World 國際德勒斯登 聚合舞《當水落下》首演 從舞者身體出發探問文化與地緣政治的複雜議題

聚合舞《當水落下》首演 從舞者身體出發探問文化與地緣政治的複雜議題「在整齣作品之中,我不會說任何一句話,因為複雜到無法言喻。」周書毅在舞作開場之際,用麥克筆在空白圖畫本上寫給觀眾看。這是聚合舞(Polymer DMT)最新作品《當水落下》(The Seas Between Us)的開場,開宗明義地表明此作處理的議題具有極高的複雜性。此作由旅德台灣編舞家羅芳芸引領編創、並由台灣舞者周書毅與新加坡舞者李文偉 (Lee Mun Wai)共同演出。在前期研究兩年多後,於今年10月底在德勒斯登赫勒勞歐洲藝術中心(HELLERAU - European Centre for the Art )首演,緊接著前往萊比錫euro-scene Leipzig藝術節進行巡演。 讓周書毅感到複雜得無法言喻的議題,可以從銘刻在台灣舞者身上的中國舞印痕說起。他以錄音和字幕講述了童年時期的學舞經驗,是從中國民間舞、民族舞、武功身段還有「京芭體」的身體訓練學起的。與此同時,周書毅在把杆上示範當年的練習動作,展現了中國民族舞蹈在系統化過程中受到的芭蕾巨幅影響。周書毅在舞蹈教室的學舞過程中,毫無障礙地扮演不同的民族,跳不同民族的舞蹈。長大後的他,逐漸察覺這些舞蹈與他成長於台灣土地的身體經驗之間存在極大的距離。這個自我叩問追溯回他的學舞經歷:為什麼一個台灣小孩去舞蹈教室學舞,學出來的是一套由中西混合舞蹈建構出來的中國式想像?而這個虛構的想像究竟是屬於誰的?於是,長大後的他,選擇不再跳這些不屬於他身體的舞蹈。

-

Columns 專欄說戲 誰是鄭亦秋

誰是鄭亦秋國光劇團以《周仁獻嫂》參加「承功新秀舞台」,無論現代觀眾對捨生取義是否有感,但嗩吶一起,全場情緒瞬間被狠狠揪起,前後排觀眾或啜泣,或噴淚,還有人在尾聲奏起時大大喘一口氣,說:「心臟快受不了了!」 早在團內響排、彩排時,就有行政同仁問我:這音樂是全新設計嗎? 不是,這是70多年前的新戲,首演就如此完整而新穎,在全體名家通力合作之下,在導演鄭亦秋領軍之下。 鄭亦秋是誰?現代觀眾遍搜腦海中的導演名單,絕對不會有鄭亦秋,但我們都看過他的作品,《白蛇傳》、《春草闖堂》、《楊門女將》、《九江口》、《桃花村》、《佘賽花》、《西廂記》、《強項令》、《滿江紅》、《謝瑤環》、《初出茅廬》和《穆桂英掛帥》等,都是他導的戲,也都是京劇史上的經典。 原來,我們熟悉的春草坐轎上坡下坡,穆桂英夜探絕谷的驚人隊形身段,佘賽花與楊繼業的圍場初識,張定邊喪服哭師與跑船救駕,小春蘭連夜趕製女鞋時虛擬寫意的拈針搓線,白青蛇歷經生死搏鬥來到斷橋重見許仙時3人的交互關係與情緒糾纏,這些都是鄭亦秋導演的原創。 而這些都還只是技巧鮮明的高潮段落,其實每齣戲的唱腔、念白、鑼鼓、配樂、身段、舞姿、武技、情緒、性格、節奏、色澤、氛圍、主題,乃至於選擇行當、流派、演員,無一不是導演管轄範圍。 而我們為什麼把他忘記? 因為這些戲已經成為傳統的一部分,觀眾以為杜近芳、葉盛蘭的《白蛇傳》生來就是如此,以為劉長瑜、寇春華《春草闖堂》和楊秋玲、王晶華的《楊門女將》原本就長成這樣,一切理所當然,忘了這是70年前從無到有的全新創作。 就像《鎖麟囊》,大家都會唱,但未必記得編劇叫翁偶虹,這些唱詞是他一字一句生出來的。 他們被忘記,但我覺得這是創作者的最高榮譽。 作為編導,也許一輩子追求的就是「被忘記」。 因為被忘記代表已被全面接受,被視為與生俱來、理所當然,已經納入傳統,不需再提示了。 今天再演70年前的經典,我們都稱負責排戲的先生為「主排」,而非導演。主排要根據現在的舞台條件、演員狀況甚至時代氛圍,精心打磨重新配置(例如國光劇團這次推出《周仁獻嫂》,我便希望妻子替死時丈夫必須深深一跪,70年前沒這觀念,竟是替死的妻子跪丈夫),

-

Review 評論新銳藝評 Review 創傷再現,2025年的自由與限制評同黨劇團《父親母親》

創傷再現,2025年的自由與限制評同黨劇團《父親母親》《父親母親》是同黨劇團以歷史敘事為切角,討論殖民及威權統治下,酷兒、性別認同與性傾向的作品。本劇以主角「格格blue」的阿文的尋父之路作為整齣戲的行動,並發展其子阿凱是同性戀的故事支線。本劇前三分之二阿文拿著照片尋找自己的生父,一名叫「貓仔」的布袋戲偶師。故事透過阿文一站站拜訪布袋戲團,從南到北勾勒出台灣布袋戲班在日治與國民政府統治時期的發展與限制。隨著阿文逐漸靠近「貓仔」,眼見就要揭開親生父親的真相,卻發現生父另有其人;是位名叫米粉的跨性別女性,與貓仔一同入獄,並相互喜歡。阿文又循線找到生父米粉經營的酒吧並前往尋人。故事最後阿文、米粉與阿凱在米粉開的酒吧中相見,解開多年心結,一切近乎圓滿的落幕。 舞台為四面台,四邊皆有倒放在地的書櫃、檔案櫃,圍出正方形的舞台空間。舞台空間未作明確切分,僅以燈光變化製造時空轉變。導演以流暢的畫面調度,物件與小道具的使用,輔助6位演員分飾36個角色。看似簡明的安排,在敘事複雜、多線交錯的作品中是明智的選擇。演員表現令人驚豔,在性別、年齡與說話口音的轉換與調度拿捏得宜,讓觀眾能輕易地隨角色進入故事。劇本選材大膽前衛,白色恐怖背景下的酷兒議題;以威權與自由建構劇本的基底,透過角色追尋各自的自由,進一步討論酷兒身分如何在白色恐怖與殖民餘緒的壓力下被迫形塑。但2025年的台灣觀眾已生活在同婚合法、性別倡議相對成熟的社會,而劇中角色的痛苦與壓迫多停留在情緒與創傷的再現;對威權如何滲入日常、如何與性別壓迫交纏,劇中呈現相對扁平,未能在威權與自由間開展更多的辯證與論述。

-

Preview 演出音樂 台北愛樂管弦樂團 以馬勒《千人》奏響「新愛樂」序章

台北愛樂管弦樂團 以馬勒《千人》奏響「新愛樂」序章台北愛樂管弦樂團自1985年成立以來,始終是台灣音樂史上不可忽視的音樂團隊。創團之初,由傳奇指揮家亨利.梅哲(Henry Mazer)親自領軍,他不僅帶來了嚴格的訓練,更磨練出溫暖厚實、獨樹一幟的「梅哲之音」。行政總監俞冰清回憶,樂團在1990年成為亞洲第一個登上維也納金色大廳演出的團體,當年行前梅哲曾對團員說過一句感人至深的話:「台灣將來有一天是要以這一群音樂家為榮。」這句話不僅應驗了樂團在當年歐洲巡演時被譽為「島嶼的鑽石」的輝煌成就,更奠定了其作為台灣民間文化外交重要推手的地位。歷經40載,台北愛樂管弦樂團宛如俞冰清所描繪的,是一塊巨大的「磁石」,凝聚了無數熱愛音樂的人才,許多團員從年輕參與至今,始終未曾離開,共同譜寫了這40年的榮光。 為了慶祝40周年的里程碑,台北愛樂管弦樂團將於12月25日在國家音樂廳挑戰古典音樂史上編制最龐大、難度最高的鉅作馬勒第8號交響曲《千人》。這場演出對台灣音樂史具有劃時代的意義,首席指揮林天吉強調,過去在台灣演出馬勒第8號,多是由國家資源挹注的公立樂團完成,而這一次「是台灣第一次以一個民間組織製作出來的結果」。這象徵著台灣民間的音樂能量與環境已經走向成熟,能夠獨立承載如此巨大的藝術工程,將知識與藝術從公部門擴散至民間共享。 本次演出的陣容浩大,集結了超過350位演出者同台競藝,由梅哲的嫡傳弟子林天吉擔綱指揮。獨唱陣容星光熠熠,特邀韓國女高音金順英(Kim Sun-young),以及台灣聲樂家林慈音、林孟君、鄭海芸、翁若珮、王典、趙方豪、曾文奕等共同演繹。在編制上,除了台北愛樂管弦樂團與梅哲愛樂青少年管弦樂團,更向下扎根,邀請光仁中學與師大附中音樂班的學子,以及青韵、政大校友等合唱團共同參與,展現了音樂教育傳承的深厚意義。 面對如此艱鉅的曲目,女高音林慈音形容剛開始練習時彷彿在與音樂「打架」,但當所有人合一時,呈現出的將是「宇宙的聲音」。她感性表示,演出這首樂曲是一種「近乎信仰般的救贖感」。合唱統籌張成璞也形容這部作品是「人類交響合唱的頂峰之作」,旨在彰顯宇宙的浩瀚與奧妙。 在歡慶40年榮光的同時,台北愛樂也宣示了未來的轉型藍圖。創辦人賴文福博士幽默地引用日本政壇熱門話題,將高市早苗首相的「工作、工作、工作,不斷地工作」轉化為樂團:「創

-

World 國際檳城 3位編導一齣獨角戲 張曉晶迎向50歲挑戰《一枝獨秀》

3位編導一齣獨角戲 張曉晶迎向50歲挑戰《一枝獨秀》檳城資深劇場人張曉晶今年邁入知天命的50歲,卻毅然決定挑戰從未演過的獨角戲,把活了半個世紀的女人心得帶到舞台上分享。為了做好第一次,她除了身兼演員和製作人,還特地找了3位在不同階段合作過的編導一起拆解女人的一生,再交由她拼貼成完整的演出。 張曉晶在中學時期便代表學校參與戲劇比賽,畢業後第一份正式工作就遠赴新加坡「實踐劇場」當全職演員,參演過創辦人郭寶崑老師的代表作《鄭和的後代》;接著再到香港演藝學院進修表演系,學成後加入當地以兒童劇為主的「明日劇團」,以及喜劇泰斗詹瑞文的「劇場組合」。在香港旅居7年後才回歸檳城接手家族生意,在商場打拼之餘仍然參與戲劇表演,兩次奪得馬來西亞「戲炬獎」最佳女主角,擔任Noise劇團的執行顧問,喬治市藝術節的策劃人,不斷嘗試不同的劇場身分,這一次終於迎來人生第一部獨角戲《一枝獨秀》。

-

Review 評論舞蹈 他們甚至失去了歐洲評《崩世光景》

他們甚至失去了歐洲評《崩世光景》由香奈兒(CHANEL)主辦的Camping Asia開幕酒會,將臺北表演藝術中心的2樓大廳布置成一個光鮮亮麗的名流沙龍。平日在那裡休息的、談戀愛的、看風景的、約好或沒約好在演出前相遇的民眾,通通將空間讓給了高官、老闆、總監、明星、策展人和藝術家。不過是失去了一個晚上的空間,也沒什麼。問題是,香奈兒安排的這晚「品牌藝術專場」,觀賞的是法國團隊的演出。並且,瀏覽演出節目,不但沒有任何台灣藝術家在內,連一個亞洲節目都找不到。這個晚上,民眾失去的是亞洲。 這就是令我最不解的部分:Camping Asia的亞洲究竟在哪裡?作為前帝國的法國,把作為前殖民城市的台北,當成前進亞洲的藝術基地,但是以一場時尚派對為它隆重開幕的仍然是法國節目。這裡頭有一種精心打扮過的傲慢,它投注大量的財力和人力為全球城市的文化藝術製造大場面,最後出場的仍是它的文化和它自己。都到亞洲來了,如果品牌藝術專場的節目都還不能是亞洲的,那亞洲除了是這場奢華夏令營的營地還能是什麼? 如果作品夠好,當然,被殖民者會很樂意繼續扮演我們一直最擅長的角色,在殖民者面前當個虛心有禮的好學生。可是《崩世光景》(Room With A View)不是。

專題

封面故事 Cover Story 請回答,2025!(二)-

World 國際烏鎮 第12屆烏鎮戲劇節閉幕 狂歡之後卻見困境?

第12屆烏鎮戲劇節閉幕 狂歡之後卻見困境?掛滿大街的劇碼海報,街巷、河岸邊的精彩表演,人流如織的古鎮嘉年華剛閉幕的第12屆「烏鎮戲劇節」再次將這座江南水鄉變成了巨大的文化引力場。來自10個國家的25部特邀劇碼,117個古鎮嘉年華表演,超過1357位演職人員參與了這場秋日的藝術盛宴。 然而,在這繁華景象之下,一種莫名的失落感卻在熱愛戲劇的人們心中蔓延。當玩偶小黃人IP形象在古鎮嘉年華中穿梭,當9小時的馬拉松式劇碼將普通觀眾拒之門外,當戲劇節的夜生活被盛大的音樂派對接管,人們開始疑惑:烏鎮戲劇節,究竟是在藝術堅守中野蠻生長,還是在商業浪潮中亂花迷眼? 烏鎮模式:極致精緻的美學悖論 烏鎮是中國文旅產業中最成功的商業化案例,它用現代資本和技術能力,把一個瀕臨衰落的傳統水鄉,打造成了無與倫比的精緻產品。烏鎮的統一營運模式達到了登峰造極的水準:收購所有房產,遷出原住民,以「修舊如舊」的標準修復重建。 「一店一品」政策杜絕了基層的重複業態,服務員、船工統一培訓之後上工,連影響空間流暢性的電線杆也被全部拆除。這種極致的管理美學,使遊客能夠獲得標準化的完美體驗,但也徹底犧牲了一個活態社區的草根性、有機性和真實性。 在烏鎮,所有驚喜都是被設計好的,所有探索都是在既定規劃路徑上進行的,但生活的真實感卻消失殆盡。這種物理真實與生活真實之間的悖論,正是烏鎮模式的根本困境。

-

People 人物藝號人物 People 呂柏伸 創作與教學共振 見證不同階段的戲劇之路(上)

呂柏伸 創作與教學共振 見證不同階段的戲劇之路(上)「如果我們對外徵求藝術總監,你覺得會有人來應徵嗎?」身為台南人劇團藝術總監的呂柏伸話鋒一轉,提出這個疑問。 真的,是個問句。 「沒有人做過這個事情吧?我一直很想,但怕大家覺得我在開玩笑。」呂柏伸說得頗嚴肅,也坦然地說:「我現在眼睛不好,不過演員們反而覺得我好像聽力變好了。」看似失之東隅,收之桑榆,也看似雲淡風輕,卻難掩在年紀增長之時,更代表他已在這個職位超過20年。 比劇團藝術總監更久的是,他在大專院校任職的時間,從兼任到專任於國立中山大學、國立臺灣大學。創作與教學,兩條生命軌跡彼此交疊,似乎構成「呂柏伸」,同時也見證他在不同階段的自己。

-

People 人物藝號人物 People 呂柏伸 創作與教學共振 見證不同階段的戲劇之路(下)

呂柏伸 創作與教學共振 見證不同階段的戲劇之路(下)「戲劇創作、或藝術創作這件事情,經驗傳承是很重要的。」呂柏伸或許在劇團與學院擔任不同角色,但兩者有明顯交會。但現在的他,似乎更強調的是「陪伴」,「看學生創作時,就是給意見,陪伴他們。」他也說這是自己面對學生的不同階段,「以前比較看不開,對他們的要求很嚴厲,但這幾年已不是這樣,有時候覺得不是你選擇劇場,而是劇場有沒有選擇你?」而呂柏伸認為,不是非得做劇場不可,很多學生未來有不同出路,「戲劇訓練不一定是人才培訓,而是在訓練他們像是如何跟人合作之類的這些事情。」(註1) 另一個角度則是在劇團裡頭提供新一代創作者接軌實務的空間。 比較久之前的案例,是在中山大學時期,讓黃建豪加入《K24》,成為他表演經驗快速累積的關鍵(註2);另外像是即將於台南人劇團版《服妖之鑑》中飾演許湘君的演員陳映亘,就是參與臺大戲劇學系2023學期製作《服妖之艦》後,被挖掘的新生代演員,呂柏伸說:「她今年剛畢業,讓她可以跟崔台鎬、楊迦恩等這些成熟演員一起工作,進步絕對是比在學校來得快很多。」還有與青年導演、編劇的合作,也間接改變了台南人劇團本身的創作軌跡。

-

Columns 專欄關於戲劇的五四三 喜劇與恐怖一線之隔

喜劇與恐怖一線之隔(黑畫面)「這是個真實故事,兩年前就發生在我的小鎮,很多人以奇怪的方式死掉這個故事從我的學校開始。」(學校畫面)「梅布魯克小學從幼稚園唸到5年級,一個平常的禮拜三,有一位新來的老師。」(主角跟拍畫面)「她的名字是潔斯汀.甘迪,她在那一天走進她的教室,就像每個早上一樣,但今天不一樣。」 「別班的孩子都到了,就連貝爾老師教的另一個3年級班都坐滿學生,但甘迪老師的班級空無一人,除了一個男孩,他的名字是艾力克斯.利里,他是班上18個孩子中,唯一去上學的小孩,知道為什麼嗎?」 (家中畫面)「因為前一晚,凌晨2點17分,每個小孩都醒過來,」 「下床,走下樓,打開前門,走出前院,走進黑暗,再也沒有回來。」 伴隨著小孩說故事的童音,音樂進,暗夜籠罩的美國郊區住宅,一群孩子以類火影跑(漫畫火影忍者的跑姿)之姿,衝出前門,在空蕩蕩的大馬路上狂奔。 恐怖電影《凶器》(Weapons)的開場,今年看的新片中,最喜歡的開場,沒有之一。 整部片從學生失蹤的那個早晨開始,以人名字卡切換,第二段跳到尋找孩子的父親、接著是偵辦此案的警察、商店門口無所事事的毒蟲、校長、男孩艾力克斯,帶出一個看似老掉牙的吹笛人故事。在看完全片後,讓人驚覺原來整個失蹤案的兇手早就出現了,是一部值得回頭二刷發現細節的電影。 順敘會讓這個故事普通,但敘事的形式即是內容,伊底帕斯王的故事若從頭開始講易流於流水帳,且犧牲了最懸疑的部分,正是這種敘事的巧思,視角的跳躍使得《凶器》免於大多數恐怖片會有的問題:主角降智,看起來詭異的地方硬要進去,無止盡的嚇人鏡頭(Jump Scare),《凶器》展示出真正恐怖的事情 「當人們平靜日常被破壞的瞬間」。 看完《凶器》,立刻找了編導的首作《宿劫》(Barbarian)來看,驚為天人,用3個主要角色,把「地窖裡有怪物」這類經典的恐怖片類型做出新意,一棟普通的民宿,有多少暗黑的過去,編導Zach Cregger非常擅長沉浸的鏡頭、恰到好處的劇情斷點,透過鏡頭外的聲音,想像力營造出巨大張力,透過多線,怪物出現就卡掉鏡頭,跳到下個角色,完美避免角色如何逃過怪物攻擊的疑惑,掛心角色之後的命運。本

-

Focus 話題話題追蹤 Follow-ups 與時間賽跑!! 衛武營啟動「臺灣舞蹈記憶地圖」4年測繪計畫(上)側記2025計畫啟動座談會之「臺灣舞蹈史研究的源流與方法論」

與時間賽跑!! 衛武營啟動「臺灣舞蹈記憶地圖」4年測繪計畫(上)側記2025計畫啟動座談會之「臺灣舞蹈史研究的源流與方法論」「2008年雲門大火後的一個月後,我的鼻子都還聞得到燒焦的煤炭味。」 舞評人陳品秀在「臺灣舞蹈記憶地圖」座談會上回憶起那場燒去許多珍貴文物的大火,談當年如何與雲門夥伴分秒必爭地從火場中搶救一張張因熱火黏糊在一起的老照片等各種文物,將眾人拉進了驚心動魄的歷史現場,也直接陳述了要保存稍縱即逝的舞蹈,是一項極度物理性、技術性,甚至是與時間賽跑、帶有災難搶救性質的文化工程,經不起任何意外與延宕。 在文化部「重建臺灣藝術史 2.0」政策支持下,2025「臺灣舞蹈記憶地圖」計畫正式於衛武營國家藝術文化中心啟動,4年計畫將從「舞蹈家口述歷史研究」、「人才培育與作品轉譯」、「線上及實體成果展示」、「大眾推廣與舞蹈欣賞」等4大面向,書寫、繪製、推廣台灣舞蹈記憶座標。藝術總監簡文彬表示,該計畫將以文建會時期的「台灣大百科舞蹈類詞條」、國藝會「臺灣當代舞蹈年表」,還有台灣舞蹈研究學會等中央與地方機構、民間團體的研究與發表為基礎,繼續進行台灣舞蹈家的口述歷史還有主題式研究,並「延伸為人才培育和推廣活動,活化台灣舞蹈歷史,讓舞蹈的故事、知識普及」。

-

Focus 話題話題追蹤 Follow-ups 與時間賽跑!! 衛武營啟動「臺灣舞蹈記憶地圖」4年測繪計畫(下)側記2025計畫啟動座談會之「臺灣舞蹈史研究的源流與方法論」

與時間賽跑!! 衛武營啟動「臺灣舞蹈記憶地圖」4年測繪計畫(下)側記2025計畫啟動座談會之「臺灣舞蹈史研究的源流與方法論」陳雅萍指出,過去無論是文建會主導的舞蹈史研討會還是口述歷史出版物,多半是點狀的、單打獨鬥的,台灣至今缺乏像紐約公共圖書館表演藝術分館那樣具備系統性蒐集、分類、並能支援研究與教育的舞蹈專門檔案中心。她強調第一手資料的保存至關重要,呼籲台灣應開始思考並努力建構能夠讓舞蹈研究深耕、推廣的檔案機構,從歷史連結、形塑未來。

-

Columns 專欄宇航的戲曲手記 戲劇的陽光評論

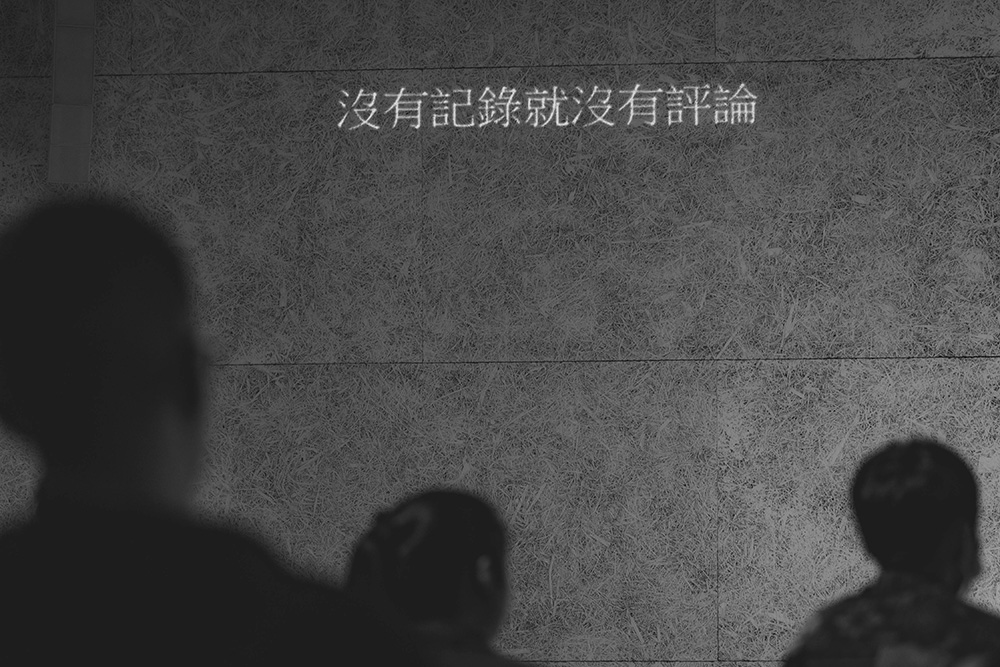

戲劇的陽光評論藝術評論遠不止是藝術評論家的專利,無需組織文章,從興趣盎然國中生到看戲半輩子的資深觀眾,更多的普通戲友拾起筆來,就他們感興趣的藝術作品評頭論足,甚至有小論文般的長文,更不要說其中上下5千年引經據典的知識含量,讓專業人士大開眼界,讀一篇文章,長一番見識。讓我或者說讓更多的藝術從業者領略到善良的藝術評論對藝術創作的正面推動作用。

-

Review 評論戲劇 一場重新編織的夢,讓你看到窗外了嗎?評《你的故事我的夢》

一場重新編織的夢,讓你看到窗外了嗎?評《你的故事我的夢》1963年,時年25歲的瓊瑤(本名陳喆)以當時仍為社會禁忌的「師生戀」為題,寫出一鳴驚人的處女作《窗外》,自此開啟了長達數十年的豐富創作生涯,以浪漫愛情為題的長篇小說,和據以改編的影視作品,都廣受閱聽大眾喜愛。瓊瑤女士的小說與影視作品,無論各方評價如何,對台灣當代社會的影響,有成篇累牘的研究論文為證,對許多1960、70年代的青年學子來說,閱讀瓊瑤小說,也是重要的啟蒙經驗文學的、情感的、自我意識的。即使年歲漸長,美好記憶漸漸褪色,但曾經有過的guilty pleasure卻也不容否認。 由寬宏藝術與美亞娛樂共同出品,表演工作坊文創製作的《你的故事我的夢》,首度將瓊瑤作品搬上舞台。編創者以「解構與重構」之名,從《窗外》與《一簾幽夢》取用主要角色與部分故事內容,用平行剪接概念串聯分段場景,構成相互呼應的雙重敘事。《窗外》中的江雁容在暗戀的老師康南被迫離開學校之後,大學落榜,決意自殺卻又未遂,之後與父親愛徒李立維結識成婚,婚後生活不順,兩人矛盾日深,終至離異;離婚後的雁容走尋康南行跡,卻只瞥見他的憔悴身影,醒悟青春不再,毅然出國。《一簾幽夢》裡的汪紫菱是江雁容高中同學,雖然自小因為姊姊汪綠萍的耀眼光彩而被忽視,但之後與綠萍的青梅竹馬楚濂暗自相戀,又在家庭宴會上吸引父親事業夥伴費雲帆的目光,相對的,原本要風光出國留學習舞的綠萍,卻在一場嚴重車禍中失去左腳。綠萍在夢碎的悲痛中接受了心懷愧疚的楚濂求婚,心碎的紫菱則答應了費雲帆的求婚,並與他遠走歐洲旅居。綠萍與楚濂的婚姻,成為彼此的煎熬折磨,終於在紫菱返國探親時,於父母面前爆發無可挽回的衝突,離異之後的楚濂對紫菱提出重新開始的試探,卻反而讓紫菱與費雲帆更深刻理解彼此真心,互許「共此一簾幽夢」,綠萍也終於能放下痛苦怨懟,遠走海外尋夢。

-

Focus 話題話題追蹤 Follow-ups 踏上古老且陌生的國度 敲響傳統與創新朱團「奧德賽計畫」的藝術探索之旅

踏上古老且陌生的國度 敲響傳統與創新朱團「奧德賽計畫」的藝術探索之旅朱宗慶打擊樂團(以下稱朱團)明年1月即將邁向 40 周年,這無疑是值得慶賀的里程碑。然而回望過去,這段歷程並非一帆風順,而是經歷無數努力與奮鬥而來。作為一個民間團體,樂團甚至一度思考過存亡的問題。朱宗慶坦言,樂團的價值「不能以數字衡量,而應從歷程來看」。 回顧全球發展歷史,打擊樂團能延續至 40 年者極為罕見。朱宗慶指出:「從歷史法則來看,全世界的打擊樂團幾乎沒有超過 40 年的例子。」他回憶 2022 年赴美時,曾親眼見證過去極具代表性的阿馬丁達打擊樂團(Amadinda Percussion Group)在一場演出結束後,當場宣布解散。自此之後,除了已走過 63 年歷程的史特拉斯堡打擊樂團(Les Percussions de Strasbourg)之外,以職業型態運作超過 40 年仍持續運轉的團體,放眼全球也僅有史特拉斯堡打擊樂團與朱團。 3年疫情時期,朱宗慶打擊樂團同樣受到嚴苛的考驗。直到 2022 年赴美巡演時,他深受鼓舞:「那次演出共有5首作品,每一首都獲得全場起立鼓掌。那兩千位觀眾不是一般民眾,而是來自世界各地頂尖的打擊樂家。」然而回台不久後,樂團便遭遇火災。朱宗慶回憶:「當我們以為終於站上高峰時,一場火災發生,但我們第一個決定就是不打悲情牌,要勇敢活下去。」 2022 年 4 月 2 日,朱宗慶卸下國表藝董事長之職回到樂團,立下決心要陪伴團隊完成轉型與再生。他推動名為「動能循環」的計畫,花了半年時間,要求所有團隊成員每日撰寫公務日誌,從中徹底了解樂團內部運作狀況。朱宗慶坦言:「朱團表面看似良好,實際上包含基金會、教學總部等,加起來約兩、三百人,內部挑戰非常大,這對我而言是極大的考驗。」 在這樣的覺察中,他開始思考如何帶領樂團走向下一階段。於是誕生了所謂「倒數 1000 天」的行動計畫(編按:從40周年倒數),其核心是一次根本性、革命性、翻轉性的改變。不僅要翻轉朱團的歷史,也要翻轉整個系統,包括樂團、基金會與教學體系的全面革新。 創團以來,朱宗慶始終以「現代與本土、傳統與現代」為藝術核心理念,並認為唯有主動尋求與世界的交會與創新,才能推動藝術永續發展。他說:「我們的改變,就是想辦法從世界各地匯集、交流、創新。」因此,他們在多重事物的進行之中,以「奧德賽計畫」為名出發,